关于内蒙古牧民收入问题的调查与思考

内蒙古发展研究中心调研组

近年来,随着中央“三农”工作力度的加大,“三牧”问题也受到了社会各界人士的广泛关注。内蒙古2009年政府工作报告提出“高度关注并认真解决好牧民的生产生活问题,采取有效措施促进牧民收入的增长”。为了更好地贯彻自治区政府工作报告精神,深入了解牧民收入情况,促进牧民增收,自治区发展研究中心组织调研组,对部分盟市旗县进行了典型调查,现将调研情况和相应思考报告如下。

一、内蒙古牧民收入增长速度呈现放缓的特征

“十五”以来,我区经济进入快速发展时期,连续7年保持全国第1。从表1看,全区地区生产总值、财政收入、人均生产总值“十五”期间分别年均增长17.12%、24.58%、13.8%,快于“九五”时期6.06、10.67、4.98个百分点。而牧民纯收入“十五”期间年均增长2,85%,低于“九五”时期6.38个百分点,增速明显放缓。近3年,我区经济仍保持高位增长,全区地区生产总值、财政收入、人均生产总值年均增长19.55%、20.97%、13.19%,分别高于牧民年均纯收入增速11.22、12.64、4.86个百分点,全区地区生产总值、财政收入与牧民纯收入的增速差距进一步拉大。

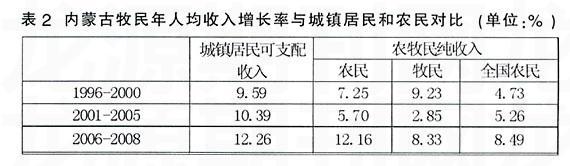

从全区城乡居民收人年均增速对比看(见表2),“九五”期间我区城镇居民、农民和牧民收人分别增长9.59%、7.25%和9.23%,牧民收入增速低于城镇居民0.26个百分点,高出农民1.98个百分点。“十五”期间,城镇居民、农民和牧民收人分别增长11.13%、7.91%和5.38%,牧民收入增速明显下滑,低于农民2.53个百分点,不到城镇居民的一半。“十一五”以来,随着中央和自治区惠农惠牧政策力度的加大,牧民纯收入年均增长8.33%,速度明显快于“十五”时期,但仍低于城镇居民和农民3.93、3.83个百分点。2008年,城镇居民人均可支配收入与牧民人均纯收入差距由2003年的3811.9元扩大到8226.7元。

与全国相比(见表2),全国农民年人均纯收入增长速度“九五”时期为4.73%,“十五”时期为5.26%,近3年上升到8.49%,一直保持持续加快的态势,“十五”时期增长速度已超出我区牧民增收速度。

二、内蒙古牧民增收面临的主要问题

(一)我区牧民收入渠道单一,畜牧业仍是牧民收入的主体

畜牧业是牧民家庭的支柱产业。统计数据显示,畜牧业收入在牧民总收入中占75%以上,在家庭经营总收入中占80%以上,畜牧业为主的第一产业是牧民收入的主体。2007年,牧民家庭经营收入中的二、三产业分别占一0.25%和0.72%,比重很低,甚至是净支出。以苏尼特左旗为例。2008年牧民第一产业的收入达12130元,占总收入的87.3%;二、三产业收入和工资性收入合计709元,占总收入的5.1%。从常住牧区的单个牧户来看。所调研的9户中6个牧户的畜牧业或草场收入占全部收入的95%以上,其中2户达到100%。

(二)惠牧政策力度相对弱,转移性收入比重低

近年来,国家对“三农”的投入逐年加大,但是惠及牧业特别是惠及草原畜牧业的政策很少。国家和自治区对农业补贴除去技术性、风险性的间接补贴外,还增加了大量惠农直补和价格波动补贴,而畜牧业补贴中较大部分属于相关技术部门的间接补贴,如奶牛冻精补贴和疾病防治疫苗补助等,占补贴额的40%以上。中央在畜牧业方面重点关注的生猪、奶牛等牲畜的补贴政策,主要惠及到农区畜牧业,而草原畜牧业基本享受不到。在四子王旗走访中发现,对农民的单项补贴有退耕还林补贴、粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具补贴、农业政策性保险补贴、奶牛补贴、能繁母猪保险补贴和生猪补贴等,而对牧民除了牧机补贴几乎没有其他任何生产性补贴政策。而牧机补贴范围又很有限,只有购买规定品牌牧业机械的牧户才能得到相应补助。2008年,四子王旗每个农民政策性补贴收入达到1228.5元,占人均纯收入的36.1%;而牧民政策性人均收入仅199元。占人均纯收入的4.1%。再如,四子王旗查干补力格镇白音嘎查,2008年只有少数几个牧户购买牧业机械得到相应补贴外,大部分牧户生产性财政转移补贴为零。

(三)牧区剩余劳动力转移难,工资性收入水平低

牧民因语言、观念、文化等各种因素的阻隔,外出务工的人员很少。同时畜牧业的四季经营方式,使牧区无“牧闲”时节,季节性外出务工人员也自然比农区少了很多。从全国情况看,全国农民工资性收入比例逐年上升,接近40%,而我区农民和牧民工资性收入比例比较低,牧民工资性收入比例不足10%。

牧区劳动力转移难,草场流转就难,也减缓了牧区畜牧业规模效益的提升。例如,2008年末苏尼特左旗300只以上规模的牧户占总牧户的1/3,却集中了2/3的牲畜:其它2/3的牧户属于无畜户或少畜户,少畜户约占总户数的1/2(见表4)。目前,在牧区,一方面是推行草畜平衡制度,牧户养殖规模受到草场限制,大户无法扩大牲畜数量;另一方面是无畜户和少畜户劳动力又不能有效转移或转产,仍占据草场,草场仍处于家庭为单位的分割状态,阻碍了大草场、规模化经营、集约化发展。

(四)牧民收入增幅波动较大,中低收入牧民增收困难

1997~2007年,牧民收入同比增长速度变化大于农民和城镇居民,城镇居民收入同比增长速度最为平稳。目前,牧区大部分地区仍粗放经营、靠天吃饭,年景好坏成为决定畜牧业经营效益的重要因素,也影响了牧民年收入的增减。我区大部分牧区严重缺水,自然灾害比较频繁,加之草原畜牧业抗灾能力较弱,导致牧民收入增幅不稳定,波动较大。

在牧区草畜承包以来,牲畜逐渐向部分少数牧户集中,一些地区70%的牲畜集中在25%的大牧户手中,以畜牧业为主要收入来源的75%的中小牧户,人均纯收入低于平均线,增收较困难。数据显示。苏尼特左旗特别是饲养规模200只(羊单位)以下的牧户和无畜户比例达到52.4%,仅靠畜牧业和本地打零工只能维持较低的生活水准。

(五)牧区生产生活支出较高,净收入相对低

首先,牧区大部分地区位于内陆,降水量少,加之草场面积较大,加大了围栏、饲草、棚圈、良种等生产性投入。数据显示,牧民家庭经营支出绝对数以及在总支出中的比重都高于农民。2002~2007年,我区牧民人均家庭经营支出达到农民的200%以上,2002年差距最大,达到269%;牧民家庭经营支出在总支出中占40%以上,平均高出农民6个百分点(见表5)。干旱牧区生产性投入更多,比例更高。例如,苏尼特右旗鸟日根塔拉镇额尔顿敖包嘎查道尔吉扎布家(富裕户),2008年总收入为15.5万元,全部来自畜牧业,但是仅饲草支出高达9.75万元,占总收入的62.9%。

其次,牧区偏远内陆的地理位置和分散式居住方式,增加了水、电、暖、路等设施的建设难度,增加了牧户生活

成本。其中,水资源是影响牧区生产、生活的重要因素。特别是我区中西部地区的荒漠化、半荒漠化草原牧区年降水量200毫米以下,水资源严重短缺。因此,不少牧户只能拉水、买水吃,并存放在户外水窖中。例如,苏尼特右旗乌日根塔拉镇额尔顿敖包嘎查的色仁敖都和都布新两家(中等户)没有自己的水井,人畜饮用水年支出高达5000元左右,加大了生活支出,并且储存在户外水窖中的水,存在严重的水安全隐患。

再次,农民总支出包括家庭经营和生活消费两项支出,牧民总支出除了家庭经营、生活消费外还包括其他非生产性支出。2007年仅其他非生产性支出牧民多出农民1218.5元,占总支出的10.2%。另外牧民生产、生活支出的“双高”。从总收支角度看,2003~2007年,只有2005年牧民家庭净收入为正数,其他4个年份均为负数,也就是年度内牧民总支出大于总收入。相反,同期农民家庭总支出都低于总收入。

三、促进牧民增收的政策建议

(一)加强生态保护与建设,建立草原生态补偿机制

建立草原生态补偿机制,可以从长效制度上保障牧民收入,有利于引导牧民转变草原畜牧业生产方式,实现牧区经济的持续发展。

一是根据我区草原生态优劣将草原划分为生态草保护区和牧草放养区两大类,实行分类管理,明确草原生态补偿对象。在生态草保护区里实行严格的生态草保护措施,主要补偿对象第一类是直接对草原生态保护建设的补偿,第二类是对为保护草原生态环境而放弃或减缓地方经济发展及个人财富积累的牧区和牧民个人的补偿。在牧草放养区里严格控制牲畜总数量,对草地进行科学规划,实行科学放牧。主要补偿对象第一类是帮助牧民转变生产、生活方式的补偿:第二类是对促进草原牧区社会事业发展的补偿。

二是草原生态补偿要向重点地区集中补偿。当前应着重对我区草原生态破坏严重区、生态脆弱区和生态关键区进行补偿,实施整个嘎查、整个苏木、整个区域的整体补偿政策,避免平均分散补偿。

三是建立草原生态税费制度。按“受益者付费”、“污染者付费”原则,对在草原牧区消耗草原资源或对草原生态环境产生不良影响的生产、开发经营单位开征一般环境税及补偿性的污染排放税,征收的税金用于草原生态保护建设。

四是制定草原生态补偿法。确立生态环境资源价值属性,界定环境行为界限和范围,规范不同层次环境决策。

(二)扩大惠牧补贴范围,建立促进牧民增收政策保障机制

加大财政向牧区倾斜的力度,逐步形成财政支牧资金稳定增长机制。

一是建议国家出台畜牧业产品储备制度和最低保护价制度,建立包括肉类、奶业、绒毛等主要畜产品储备制度和最低保护价制度,使畜产品与农产品享受同等待遇,保证市场供给稳定,降低牧民收入的波动性。

二是牧区经济总量和财政收入的规模都比较小,建议国家免除对牧区建设项目配套资金的政策,

三是建议国家出台长期的退牧还草政策,扩大退牧还草工程建设的内容和实施范围,延长退牧还草饲料粮补助期,提高折现标准,提高围栏建设、重度退化草原补播草种费中央补助标准,并将人工饲料基地和舍饲棚圈、青贮窑等配套设施建设纳入补助范围,

四是建立以直补为基础的牧民收入补偿制度,生产性补贴方面,根据牧业生产中的主要生产环节设置牧业补贴,应当对棚圈和青贮窖建设、人工种草、饲草料加工机械、畜种改良、柴油等关键生产环节和生产资料进行财政补贴;生活性补贴方面主要集中于水、电、住房及家用电器等生活设施方面,以满足牧民基本生活需求,提高生活品质。

另外,根据2008、2009年度我区已实施的农牧业各项补贴政策,在生产性补贴方面,建议对新建标准化棚圈每平方米补贴70%,其中中央财政补贴40%,自治区财政补贴30%:新建青贮窑自治区财政每立方米补贴50%:每公斤牧草种子自治区财政补贴50%:柴油按市价自治区财政每升补贴30%:饲草料加工机械和畜种改良方面,要在现有补贴基础上,继续扩大补贴品种,提高补贴额度。生活性补贴方面,对新建标准化住房,由自治区财政按每平米成本价20%予以补贴:购置家用电器,结合国家家电下乡政策,在国家补贴基础上,自治区财政再补贴15%:对缺水地区牧民由当地财政按购买价格的40%给予补贴。

各牧业旗县在国家、自治区财政补贴基础上,根据自己所处区域、草原类型、草原面积、牲畜数量、畜牧业发展水平以及牧民人均收入等因素再综合确定本地财政补贴范围及标准,

五是建议国家、自治区在牧区增加对肉牛、肉羊这两种草原主要畜牧品种的保险补贴。保费补贴比例:中央财政补贴40%,自治区财政补贴40%,养殖户承担20%。

(三)转变畜牧业发展方式,建立促进牧民增收长效机制

当前畜牧业仍是我区牧民收入主体,但牧区靠天养畜状况还没有根本改变,因此转变传统畜牧业生产经营方式是保证牧民收入稳定增长的基础。

一是科学利用草场资源,不断推进规模化经营、科学化养殖。对生态条件较差区域及人均资源少的中小牧户,除生态保护项目外,不再安排其他建设项目,促使其转移就业或流转草场。地方政府通过引导扶持政策,鼓励牧民采用转让、转租、承包、互换、人股等多种形式进行草原合理流转,加速草牧场向种养能手集中,实行适度规模经营,探索建立庄园式生态牧场,重点推广联户经营模式,重点培育户均15000亩草牧场的现代牧场主,实现由“靠天养畜”向“规模养畜”“集约养畜”发展。

二是在牧业旗县全面实施畜牧业良种工程,在已有的畜牧良种补贴基础上,自治区财政应将肉牛、肉羊、细毛羊、绒山羊等优势畜种全面纳入直补范围,降低牧民生产性支出,加快畜牧品种改良步伐,提高牲畜个体生产性能。配套实施畜牧品种改良示范旗(县)项目,在牧业旗县建立层次分明的原种场、扩繁场、商品场相配套的畜牧品种改良体系,强化旗(县)、苏木(乡镇)畜牧改良技术服务体系建设,从根本上降低牧民牲畜改良成本。

三是加快畜群周转,做大做强幼畜经济。根据市场价格,地方财政采用“以奖代投”方式,实施犊牛育肥、冬羔、早春羔出栏补贴奖励政策,加快当年羔和牛羊育肥出栏,提高牛羊商品率和市场占有率。

(四)加快生态移民步伐,建立促进牧民进城的转移机制

解决牧民增收缓慢问题必须跳出牧区、跳出畜牧业,加快牧民向城镇转移步伐,只有最大限度地减少牧区人口,才能相对增加牧区人均占有资源数量,为草场流转和联户经营创造条件,提高牧业劳动生产率,同时也为牧民增收开辟新渠道。

一是加快牧业旗县城镇化、工业化步伐,把转移牧区人口与产业布局、城镇建设、工业项目用工统筹安排,纳入当地经济社会发展总体规划和新牧区建设规划。通过大力发展城镇二、三产业,尤其是劳动密集型产业,引导鼓励企业吸纳牧区劳动力,对招用转移牧民并签订1年以上劳动合同的单位,按其实际招用人数,移出地旗(县)政府按每人每年1000元标准支付用人单位岗位补贴,岗位补贴期限为五年,同时当地税务部门要对用人单位实行一定额度的税费减免,鼓励企业为转移牧民提供更多岗位。同时,大力发展个体私营经济,积极拓展城镇公共服务领域,提高城镇整体功能,为牧民转移增收搭建平台。

二是完善转移进城牧民的社保工作。养老保险方面,将转移进城牧民直接纳入城镇职工基本养老保险,并将符合城镇居民最低生活保障条件的转移牧民列入城镇低保管理范畴。医疗保险方面,将转移进城牧民直接纳入城镇居民医疗保险体系。就业保障方面,对转移进城牧民进行身份置换,由牧民变为城镇市民,统一实行城镇化管理,消除其在城镇社会各领域的就业限制:对就业困难的转移牧民直接纳入城镇登记失业人员《再就业优惠证》的享受范围:对进城创办经济实体的牧民,给予和城镇下岗职工同样的税费减免、社保补贴、小额担保贷款等政策支持:对年富力强,无语言障碍,具有一定劳动技能的牧民,依据自愿原则,实施跨地区就业工程,增加异地收入。住房保障方面,转移牧户在城镇购买普通商品住房、二手房,免缴房屋交易手续费、登记费、契税减半执行:申请自建住房。免缴城市市政公用设施建设配套费、规划费、质监费、建安劳保费:对经济困难的转移牧户要加强经济适用房、廉租住房分配倾斜力度。

三是加大牧民非牧劳动技能免费培训力度,逐步形成以培训促转移的长效机制。强化牧民子女的教育转移,对转移出来的牧民子女率先实行12年义务教育,牧民子女考入职业技术院校,政府为学员承担全额学费,由自治区财政和当地财政按一定比例承担。

——以内蒙古锡林郭勒盟为例