金融危机下我国企业对外直接投资的思考

何银平

一、金融危机背景下中国企业对外直接投资面临的形势

(一)危机国为摆脱金融危机影响,将会加大本国基础设施建设投资

此次金融危机起源于世界第一经济强国美国,波及所有的发达国家。为了抵抗金融危机的影响,各国都推出了数额巨大的投资计划,创造需求,以刺激经济的恢复,这将给我国企业对外直接投资带来很大的机会。

(二)危机国利率降低,货币贬值,降低直接投资的成本

金融危机爆发后,大部分国家都采取积极的财政货币政策,降低利率、货币贬值,以刺激经济的恢复。理论上分析,东道国低利率的政策会降低直接投资的成本,促进直接投资的流入。胡建绩教授建立多元回归模型,证明了东道国货币汇率的变化对中国对外直接投资有显著正面影响。2008年金融危机爆发后。发达国家货币对人民币都有不同程度的贬值。这降低了我国企业对外直接投资的成本。

(三)贸易保护加强,贸易摩擦增多。客观上要求对外直接投资

金融危机下,各国国内经济萎靡不振,失业率大幅增加,危机国国内政治压力加大,促使贸易保护主义迅速抬头,从而加大了货物贸易的难度,客观上要求更多的对外直接投资,在一定程度上避开贸易保护和贸易摩擦。

二、相关文献回顾

(一)传统国际投资理论述评

传统国际投资理论以海默、巴克利、卡尔森、邓宁为代表,主要强调企业对外直接投资必须以拥有特定的优势为前提,认为在外部市场不完全的前提下,企业只有拥有了足以弥补其海外经营所产生的额外成本的优势时才能开始对外直接投资。邓宁进一步将企业对外直接投资的动因划分为所有权优势、区位优势和内部化优势(Dunning,1980),认为企业之所以能够到国外经营,是因为企业拥有高于其他国家企业的垄断优势:而企业之所以愿意到东道国经营,是因为企业在东道国结合当地要素投入来利用其优势时比利用其本国要素更有利:企业之所以采用直接投资方式,是因为企业使自身优势内部化比出售或出租给外国企业更有利,并且强调只有当企业同时拥有上述三种优势时才能开展对外直接投资。

按照“优势论”的观点,一国企业在没有建立起足够弥补国际化运营成本的优势前,不能从事对外直接投资。“优势论”对于中国大型企业向相对后进发展中国家直接投资有一定的解释力,相对于后进发展中国家,中国大型企业具有技术和资金优势,拥有了某种程度上的所有权优势、内部化优势和区位优势。但“优势论”观点存在很大的局限性,无法很好地解释近年来发展中国家企业的对外直接投资,

(二)发展中国家企业对外直接投资动机

近年来,随着发展中国家对发达国家大量直接投资,特别是20世纪90年代以来跨国公司的全球研发活动蓬勃兴起,以及20世纪90年代中期后跨国并购取代新建投资成为企业进入国际市场的主要方式等,传统国际投资理论受到了挑战,对外直接投资行为的产生有时并不需要同时具有传统国际投资理论所强调的三种优势,某种情况下具备一定的局部优势也能开展对外直接投资。目前,大多数中小企业对发达国家进行直接投资的主要动机是学习国外的技术与市场运作,目的在于弥补自身的不足以提高竞争力。

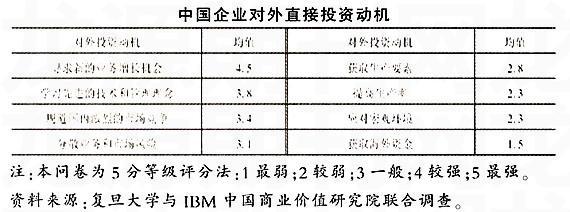

美国哈佛大学威尔斯(L.T.Wellsl教授认为,保护出口市场是发展中国家制造业企业对外投资最为重要的动机,其他投资动机还包括谋求低成本、分散资产、母国市场的局限和获取先进技术等。吴先明(2008)认为,发展中国家可以在与跨国公司的竞争中逐步形成低成本制造等局部竞争优势,以此为基础在全球范围内重构自身资源和能力基础,通过对发达国家的逆向投资去寻求和获得重要的创造性资产,如创新技术、商业信息、全球化的管理技能等。通过主动从事国际化经营寻求创造性资产,不仅可以避免被锁定于国际产业分工的低端环节,而且还可以“以小搏大”,在未来竞争中赢得优势。复旦大学与IBM中国商业价值研究院的联合调查显示:开拓新市场、学习先进的技术和管理理念、规避国内激烈的市场竞争被认为是中国企业对外投资的主要动机(见下表)。

另外,发展中国家企业进行对外直接投资还存在着一个重要的动机:寻求自然资源。由于在经济的高速发展过程中,本国的自然资源无法满足国内经济发展的需求,客观上要求通过对外直接投资的方式获取国外的自然资源以支撑同内经济发展的需要,特别是对中国这样的发展中大国尤为必要。

三、金融危机下我国企业对外直接投资选择的实证分析

2009年9月8日。商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2008年度中国对外直接投资统计公报》显示,2008年,中国对外直接投资净额559.1亿美元,较上年增长111%。其中,非金融类418.6亿美元,同比增长68.5%,占74.9%:金融类140.5亿美元。同比增长741%,占25.1%。对外直接投资流量首次突破500亿美元,规模较上年放大1倍:收购、兼并金额占当期对外直接投资流量的1/2。金融危机爆发后,我国对外直接投资额有了大幅度增加,投资选择的动机主要有寻求创造性资产、寻求自然资源、货物贸易成本增加客观要求对外直接投资。

(一)寻求创造性资产

创造性资产主要是指如研发能力与研发产品、设计能力和品牌等特殊资产。改革开放30年来,我国通过承接国外大量的加工贸易,已经成长为一个制造业大国,但并未出现大量的世界级制造业企业,主要原因在于我国企业大多数都处于产业链的下游,从事的都是低附加值产品的加工,未能形成强大的产品研发能力和著名的产品品牌。金融危机爆发后,经济中的诸多泡沫被挤破,全球消费需求急剧萎缩,这对于近年来进行大规模扩张经营的诸多跨国公司是雪上加霜,产能过剩导致其资金链断裂,处于破产的边缘。面临此种困境,大多数企业实施瘦身计划,出售企业资产(包括部分核心资产),收缩企业生产经营战线。中国企业可以利用这一有利机会开展对外直接投资,收购跨国公司所出售的创造性资产,提升自身的核心竞争力。清科集团发布的《2009年第一季度中国并购市场研究报告》显示,第一季度中国跨国并购保持相对活跃、尤其是中国企业发起的跨国并购比重增加,占跨国并购总数的53.8%。比如,四川民企腾中重工集团收购了通用汽车旗下公司的悍马品牌,获取了企业所需的重要创造性资产:吉利集团准备收购沃尔沃汽车集团,以获取沃尔沃的品牌和技术,有利于吉利集团品牌价值、技术研发实力的提升。

(二)寻求自然资源

近年来,我国能源、矿产资源需求急剧上升,能源、矿产资源的价格成本在我国企业生产经营成本中占据相当大的比重,很大程度上决定了资源型企业的生存空间。2008年我国外汇储备位居全球第1,高达1.95万亿美元,这为我国大型国有垄断资源型企业实施对外直接提供了充足的资金支持。受金融危机影响,发达国家企业所控制的部分自然资源不得不对外出售,一些能源、矿产资源丰富的国家急需大量资金稳定本国的金融市场,这为我国企业获取急需的能源、矿产资源提供了很好的机会。2009年6月,中国五矿以13.86亿美元成功收购澳大利亚OZ矿业公司。2009年7月,中石油购得伊朗南阿扎德甘油田70%股权,该油田原油总储量高达420亿桶。2009年8月,中国石化集团宣布成功收购瑞士Addax石油公司,这是中国石油企业最大一笔海外并购交易。

(三)货物贸易成本增加客观要求对外直接投资

金融危机下,危机国国内经济危机重重,消费需求大幅减少,失业率大幅提高,为了缓解国内的政治压力,危机国必然会重拾贸易保护主义,加大我国货物出口的成本:危机国采取货币贬值的政策,人民币被迫升值,使得产品价格上升,竞争力下降。美国参议院不顾国际媒体“贸易保护”的指责,于2009年2月初以口头投票方式通过了“购买美国货修正案作为美国经济复苏计划的重要部分:印度也于2009年年初无理由地宣布半年内禁止中国玩具进口;2009年9月,美国对中国出口轮胎加征35%的关税。贸易保护主义、人民币的被迫升值是对我国出口货物贸易的双重打击,但是,人民币的相对升值却会降低我国企业对外直接投资的成本。在这种背景下,我国企业减少商品的直接输出,转而对出口国采取直接投资的方式不失为一条解决当前困境的路径。

四、结论与思考

金融危机对各危机国的企业都影响很深,我国企业应该抓住金融危机中的有利机会,在企业风险承受范围之内,加大对外直接投资的力度,获取所需的创造性资产,弥补企业的不足,在一定程度上提升企业的核心竞争力。当然,企业通过外部获取核心资源仅仅是一种补充的方式,真正的核心竞争力资源是需要企业通过自身长期的努力和投资去形成的。