中国第一私人档案传奇

吴海云

经过上海图书馆历时12年的努力,有“中国第一私人档案”之誉的盛宣怀档案(亦称“盛档”)终于整理完成。一个浩瀚如海的“盛档”正向社会大众徐徐打开,围绕着盛宣怀及“洋务派”人士周围的历史烟霾随之缓缓散去。

尘封多年的“盛档”

收藏于上海图书馆的盛宣怀档案之所以有“中国第一”之誉,皆因其规模巨大、史料丰富——共有178633万件,约1亿字。按照已故文化大师王元化的说法,“其存世数量之大,内容之丰,涉及面之广罕有匹配”。

然而自1939年被张元济收入合众图书馆(上海图书馆前身之一)之后,“盛档”在人间难闻其声。究其原因,在于盛宣怀特殊而尴尬的历史身份。1949年以前,有关盛宣怀的图书只有一套《愚斋存稿》:建国之后,学界即使在对洋务运动的评价中涉及盛宣怀,也一律冠之以“官僚买办”之名,加以全盘否定。

当然,“盛档”并非完全与世隔绝。上世纪50年代,北京大学邵循正教授在顾廷龙的帮助下,对“盛档”进行了第一次整理,出版了《盛宣怀档案未刊信稿》:70年代中期,在顾延龙、陈旭麓、汪熙三位先生的主持下,多名上海近代史研究的专家对“盛档”进行了第二次整理,先后出版了八辑“盛宣怀档案资料选”。然而上述两次整理,都只涉及“盛档”10%的原件,绝大部分资料始终是“养在深闰人未知”。

现任上海图书馆历史文献中心业务主管的冯金牛研究员,在上世纪80年代初进入上海图书馆工作,他告诉记者,他进入单位不久,美国著名汉学家费惟恺教授来到上海图书馆,想查阅“盛档”。当时,图书馆的一位研究员私自接待了费惟恺,准许费进入当时存放“盛档”的资料室。结果等费惟恺一离开,那位研究员就遭了殃。又是写检查,又是被调查,最后被逼得离开了图书馆。

到了1980年代末,又一位美国学者慕名而来。那时,图书馆方面已没有什么忌讳,大方地请那位学者进了资料室。可在那个小房间,美国学者只见到800多个档案包铺天盖地里面的材料杂乱无章、支离破碎,让他毫无头绪。最终,这位学者还是空手而回。

直到1996年的春天。胡绳、王元化、顾廷龙三位学界泰斗一起呼吁,建议对盛宣怀档案进行全面的整理。上海图书馆随即成立了“盛档”整理组,根据档案学和图书馆学的规范,开始对“盛档”予以全面而又系统的整理:著录每一份档案,在卡片上标出档号、文种、正题名、责任者、文本、时间、数量、主题词和附注,并在此基础上建立数据库,使读者从上述各检索点都能查到所需的档案及全文图片。

“‘盛档得以被整理、出版、向社会公众开放,完全是思想解放的成果,”冯金牛对记者说,“这话听起来有点像套话,但事实确实如此。”

历经12年的编目、整理、修复、装裱,上图终于在2008年岁末完成了“盛档”的编目和原件扫描工作。如今,任何一个人,只要拥有上海图书馆的读者证,就可以在馆内电脑上登录“盛档”的全文电子数据库,进入“中国第一私人档案”,进入盛宣怀的时代和世界。

盛宣怀其人

然而,盛宣怀究竟何许人也?

他是洋务运动的风云人物,李鸿章的得力助手,“天下第一官商”,不可复制的中国式奇迹。他四次科举不中,由幕僚文书而始,以实业入仕,直至权倾朝野、富可敌国,走的是一条当时的中国人很不愿意走的实干之路。他“手握十六颗夜明珠”,创办了中国第一家商业银行中国通商银行、中国第一家葡萄酒厂张裕葡萄酒厂中国第一家内河小火轮航运公司山东内河小火轮航运公司、中国第一所工科大学北洋大学堂、中国第一个正规师范学堂南洋公学堂等。他还是中国第一任红十字会会长,天津、北京、上海等地著名的慈善机构广仁堂的创办人。

这样一个人物倘若出现在新教革命后的西方,恐怕会被尊为资本主义的精神先驱,然而在中国,他身后背负众多骂名。鲁迅先生曾经点名批评过盛宣怀,说他是“卖国贼”;而国人心目中的盛宣怀,虽不至于“卖国”,但至少是“借官办实业而大发横财的腐败官僚”。不然,他死时何以能留下两千万两白银的家产?倘不贪污不腐败不投机,哪来这么多钱?

走进“盛档”,首先可以肯定,盛宣怀确实不是个“清官”。按照冯金牛研究员的说法,发现盛宣怀以权谋私的证据实在是轻而易举的事,因为盛宣怀连自己要人做假账的字条也留了下来。比如,“盛档”中有这样两份官员名单,一份列着当时所有在常州当官的外地人,一份列着在京城做官的常州人(盛宣怀祖籍常州)。名单上,官员的姓名、住址都写得清清楚楚,还附有给每个人具体送上的礼物。再比如,盛宣怀的二太太在一封家书中对他直言相劝:人到京城,就要舍得塞红包,否则做不成事情。

然而,若因这些污点就把盛宣怀与今日毫无建树但又贪污腐败的某些官僚相提并论,未免有失公允。毕竟,在商业意识、经营才干、政治手段以及创办和经营实业取得的成就方面,盛宣怀的同时代人几乎无人可以与其比肩,而“盛档”证明了他在华洋杂处中传播的现代文明、商业精神与开放眼光。比如,盛宣怀擅长与洋人打交道,无论是与法国公司就华工的工资待遇问题进行谈判,还是开出一桌中西结合的酒席接待外宾,大大小小的涉外事务,他均能打点得妥帖周全。对于西方的人文科学和自然科学,他有着浓厚的兴趣,经常会读些相关书籍。

耐人寻味的是,盛宣怀虽然善于经营洋务,会与洋人打交道,还会吃西餐,但他本人并没有“西化”。“盛档”显示,他不信洋教,不用西医,不会讲洋文,如有外事活动,总要依靠翻译。从某种角度来看,盛宣怀好像是实业界的辜鸿铭。一方面,他不遗余力地将代表现代科技的铁路、矿务、电讯等“夷技”由上而下推及全国:但另一方面,他又是个纯粹的、守旧的中国人,这从他二妻五妾的家庭组成中就可见一斑。他一生都在官场上积极谋进,同时也在佛道中寄托慰藉。到了晚年,他对佛教的虔信愈加鲜明。临终前,盛宣怀遗命家人,入葬时“僧衣薄殓”,即是要以一个和尚的装扮、一颗向佛的心灵,去往西天乐土。

一生钻营“洋务”的盛宣怀就这样以最东方的方式在人们的议论中落幕。留下漫天的生命凭据在故纸堆里等待,等待着自身价值重新被发现、被整理和被判定的一天。

“盛档”中的历史名人

“盛档”不仅是盛宣怀个人及其家族的档案,亦是一幅展示中国近代政治、社会、外交、军事,金融,实业、教育的全景式图卷。近代中国的重要历史人物,李鸿章,张之洞、左宗棠、梁启超,谭嗣同、孙中山、袁世凯、黄兴,辜鸿铭,胡雪岩、马相伯、詹天佑等几百人,或与盛宣怀共事,或与之书信来往,都在“盛档”中登场。

“盛档”中有关袁世凯的内容引起历史学界的广泛兴趣。盛宣怀与袁世凯,本身就是命运交缠的一对人物,生前“爱恨交织”,死后同担骂名。他们同出于李鸿章门下,其中袁世凯练兵起步,承继了李鸿章的军事和政治,而盛宣怀兴办实业,继承了李鸿章的洋务事业。李鸿章对这两人寄予厚望,希望他们能彼此倚重,努力共济时艰。在临终前,李鸿章向朝廷举荐袁世凯接任他的直隶总督一职,同时给盛宣怀写了一封信,信里留下一首七律:“尽一分心酬圣主,收方寸效作贤臣。诸君努力艰难日,莫误龙华会里人。”即便用“人之将死,其言也善”来解释,也难抹李中堂一片忠君爱国之心。

不知是不是受了恩师的影响,盛宣怀确实看重袁世凯。他曾给袁世凯写信,表示“平生知己,文忠(李鸿章)而后,莫如我公”。没想到1902年,李鸿章去世才一年,袁世凯竟第一个拿盛宣怀开刀,把后者一度逐出招商局。即便如此,盛宣怀依然看重袁世凯的“旷世之才”。在风云变幻的1912年,他极力推举袁世凯复出,并在袁世凯取得民国政权前后不失时机地吹捧,说袁世凯“措置大局举重若轻”,是“中国的华盛顿和拿破仑”。不仅如此,盛宣怀还把北京府学胡同的一处房产以极低的价格转手给袁世凯,以安顿袁世凯的一大家子妻妾儿女。

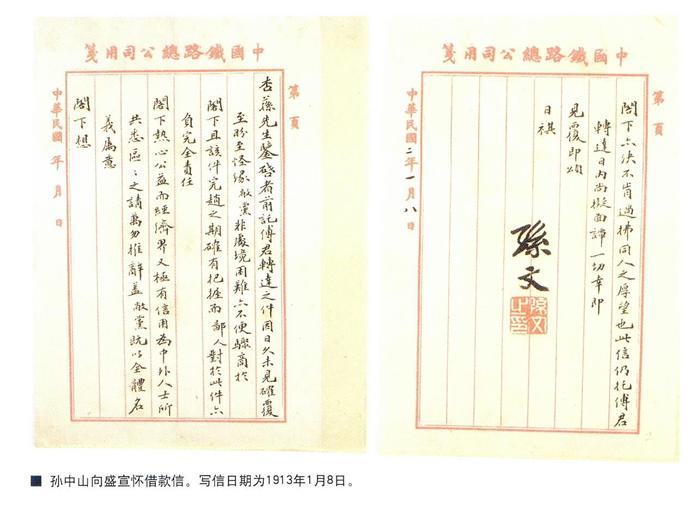

相比之下,盛宣怀对于孙中山的评价就未免有些虚与委蛇。小盛宣怀22岁的孙中山是盛的好友郑观应和胞弟盛宙怀双双举荐的人物;不仅如此,孙中山对盛宣怀恩惠不少,在盛宣怀辛亥革命后逃亡日本的那段时间,孙中山冒着舆论风险,尽力保护盛氏家产,让盛宣怀得以回沪颐养天年。但盛宣怀对孙中山并不以为然。他在1913年一封写给孙宝琦的信中,毫不留情地评价孙中山是“有理想而无经验,不足与谋也”。当孙中山致函盛宣怀,希望他能借款帮助国民党渡过财政难关时,盛宣怀干脆利落地拒绝了,借口是其本人也“债台高筑,有欠无存”。

“盛档”不仅记录下风起云涌的历史片段,还遍布着清末时期文人官场之间的有趣故事。中国办报先驱王韬和盛宣怀有同乡之谊,他有一次写信给盛宣怀,说自己要刻书,但是没有钱。盛宣怀于是给了他500两银子。几个月后,王韬又来信了,说不好意思,你给的那些银子被人骗走了。被谁骗走了呢?一个相好的妓女。交代完这些原委,王韬一把鼻涕一把泪地跟盛宣怀再度讨钱,并且套近乎说,我可以帮你物色一个小妾,有个姑娘不错,我可以把她的照片给你看——言下之意是,我不是白拿你的钱,也是给你帮忙的。

“盛档”价值有待长期挖掘

总量达到17.8万多件的“盛档”,相关研究其实才刚刚起步。上海图书馆过去12年所做的工作,是为它拂去蛛网,擦净浮尘,澄清出处,系统归档;而它内部的宝藏,可供不同领域的学者专家挖掘探寻。

比如,中国近代海军史专家姜鸣利用一个中午,就发现了一件对晚清政治研究大有裨益的文件资料。他在《珍档秘史——上海图书馆藏盛宣怀档案展》的展柜中,发现几页散开的手稿,细细一读,不由大吃一惊,原来,这个用楷书书写的《虎坊摭闻》指出袁世凯从谭嗣同处获悉康有为有“兵胁颐和园”的计划后,“使密告礼王”,即派人密告首席军机大臣礼亲王世铎。简而言之,该文件不仅证实了史界一直存在争议的“袁世凯告密”一事,还揭开了其告密的真实路径。

资深媒体工作者沈嘉禄则从“盛档”中寻出一段旧中国与世博会的渊源。原来1878年在巴黎举办的世博会上,中国是参加国之一,当时在海关做官的盛宣怀负责此事,盛宣怀抱着销售的目的(用今天的说法是赚点外汇)从大清的市场上购买了一些物品送到法国据“盛档”中一份巴黎世博会结束后大清特派办理法国竞赛公会事务司开具的清单来看,盛宣怀当时送展的物品有瓷器,铜器和绸缎等物,然而另一份清单——世博会物品退回清单表明,那些器物并没有在法国得到优待59件瓷器和铜器几乎全被退回,整个世博会期间,大清只售出一件瓷器,丢失两件,另有两件因破损而作便宜处理,沈嘉禄对此史料的解读是,那个时候,法、德等国家的制瓷水平已经后来者居上,超过被称为“瓷国”的中华,盛宣怀的努力,最终只让他尝到清末民初一个积弱已久的国家在西方强国面前的诸般酸涩。

上述两桩,不过是“盛档”整理问世后短短一月内,少数学者偶然间的零星发现,固然令人欣喜,但比起“盛档”的庞大内涵不过是海边拾贝。王元化先生的预见是:“假如有一天,盛宣怀档案公之于众,近代史上将会有许多东西,或被补充,或被纠正,或被改写。”