论地理陈述性知识的教学策略

江苏省江都市丁沟中学(225235) 李鑫林

论地理陈述性知识的教学策略

江苏省江都市丁沟中学(225235) 李鑫林

知识教学的前提是弄清知识的类型和教学的目标要求,在此基础上设计相应的教学策略,只有这样才能实现地理课堂教学的有效甚至高效。按照认知心理学的知识分类方法,地理知识可以划分为陈述性知识、程序性知识和策略性知识。不同类型的地理知识,其教学目标不同,教学策略也应有所差别。

一、地理陈述性知识的教学观念

地理陈述性知识是关于地理事物及其关系的知识,主要包括地理位置和名称、地理概念和术语、地理事物和分布、地理原理和规律、地理演变和成因等,又可以细分为地理事实性知识和地理原理性知识,主要回答“在哪里”、“有什么”、“怎么样”以及“为什么这样”等问题。这类知识在地理学习内容中占有很大比重,是地理学习的主要任务之一。

很多学生感觉地理知识点多、面广、松散难记。究其原因,主要在于我们教师对地理陈述性知识的教学目标把握不够准确,教学策略不尽科学合理。受传统教学观念的影响,不少教师过分注重地理概念的讲解、名称的记忆、地理事物分布的落实等,把地理学习引入到“繁难偏旧”的境地,学生对地理学科望而生畏;而在新课程改革背景下,在转变陈旧的"知识中心"教育教学观念的过程中,不少教师为转变学生机械模仿、被动接受的学习方式,减少了知识教学的内容,降低了知识教学的要求,甚至害怕开展知识教学,导致学生基础知识的薄弱甚至严重缺失,使得后续学习成为无源之水、无本之木。

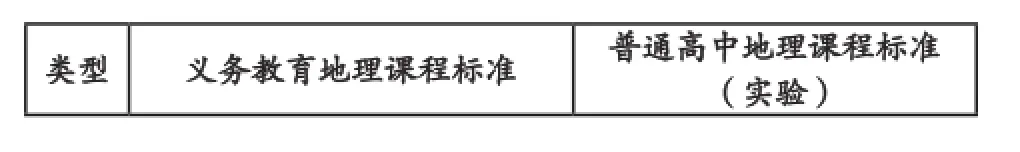

二、地理陈述性知识的教学目标

地理陈述性知识主要表现为言语信息,包括地理符号、事实、原理等,学习的难度不在理解,而在记忆和保持,以便需要运用时能够迅速提取出来。因此教学目标一般定位于“认识、了解、掌握、理解”等水平,即把这些知识存储到学生大脑中以便提取。中学地理课程标准确定的三维教学目标中,对地理陈述性知识提出了明确、具体的的教学要求,详见下表。

三、地理陈述性知识的教学策略

地理课堂上,大量的陈述性知识是可以直接传递给学生的。如何传递?是师说生听,还是师问生答,抑或指导学生自主学习、合作探究?我认为每一种教学方法都有它适合的教学内容和适宜的教学对象,即教学有法、教无定法,我们应灵活应对、科学处理。陈述性知识教学研究的重点在于促进学生对新知识的理解、并建构起新旧知识之间的联系,以此帮助学生科学记忆,以便减轻学生学习负担和促进学生长期保持。因此教师应重视知识传递的策略和促进学生理解、建构的策略。

1. 情境策略或形象策略。因为地理陈述性知识中有相当一部分是反映具体地理事物的,这些地理事物具体、形象,我们在教学时应该注意密切联系学生已有的生活经验,从他们日常所见所闻入手,引导他们利用已有的感性知识储备丰富自己的想象力,借助联想等在头脑中再现地理事物的形象。情境策略或形象策略即精心创设生动活泼、新颖有趣的教学情境,或提供生动形象的教学素材,唤起并维持学生的无意注意,当学习者处于注意状态时,可以有效提高记忆效率。

首先应从学生生活中收集素材,引导学生“学习生活中的地理”和“学习对生活有用的地理”。 只有当教学情境和学生的现实生活密切联系时,地理教学才是鲜活有趣、富有生命力的,也才是难以忘却的。如教学“地球自转产生的地转偏向规律”时,可提供河流水漩涡、气体漩涡(或台风)的图片,也可提示学生观察洗碗池或浴池放水时产生的水漩涡旋转方向。

其次是充分运用地图、地理教学模型、多媒体课件、网络视频等视觉媒体创设情境。如借助地球仪讲解地球形状、经线和纬线、方向的判断、地球的运动等,虽是传统简便却是行之有效的做法;特别是运用形象丰富的视觉媒体,再配以教师富有表情的言语表述(心理学称为双编码),则记忆效率更高。所以图文结合、以图载文传授新知识是地理学科永不褪色的传统特色。

2. 加工策略。学生要想有效地理解和快速地记住新学的知识,最好是按自己已有的知识经验或结构对其作出充实意义和形象、系统添加等加工活动。加工策略就是教师在教学过程中建议、指导或帮助学生对地理陈述性知识进行抽象、联想、简化、细化、重组、比较、注释、标注、谐音等加工以达到长期保持的目的。

如学生在描述地中海气候的特征时,常常出现“水热不同季”等不规范表达情况,我们出示地中海气候的“气温-降水统计图”,指导学生观察图中三大要素的变化及其组合状况,得出“夏季高温少雨,冬季温和多雨”的特征,并把各种类型气候特征的表达抽象概括为“气候特征=时间+热量+降水”的公式,既科学规范,又简洁好记;讲完鲁尔区衰落的原因“世界性钢铁过剩、煤炭的能源地位下降、生产结构单一、新技术革命的冲击”后,将其简化为“剩下一击”,将大量、无序的知识信息压缩、简化成朗朗上口的一个词、一句话,不仅减轻了记忆负担,而且难以忘记;而讲“常见的天气系统”时,则运用比较法,组织学生对冷锋和暖锋、气旋和反气旋开展画图比较、列表比较,从成因、产生的天气变化状况等方面寻找异同点,从而深刻理解概念的本质,理解透彻了,就能记忆准确而牢固。

3. 组织策略。结构主义理论认为,任何事物都是一个复杂的统一整体,其中任何一个组成部分的性质都不可能孤立地被理解,而只有把它放在一个整体的关系网络中,即把它与其它部分联系起来成为组织的一部分,才能很好地被理解和接受。组织策略即寻找知识内容之间的层次关系、因果联系等内在逻辑关系,使其带上某种结构,或成为整体性知识中的部分,以此让学生在头脑中形成新旧知识相互联系的知识体,使新知识组织化、条理化,既便于储存记忆,又便于有效提取。

因此列结构提纲或编知识联系网络图、画知识树等在学习地理陈述性知识中非常重要。因为陈述性知识存储和提取的关键是编码,教学过程中引导学生在知识理解的基础上,按意义或逻辑关系进行组织、编码,有利于形成良好的认知结构。而结构化的知识有两个基本特点:一是层次性,即将知识点按其在知识体系中的应有地位划分为不同的层次;二是联系性,即在分层的基础之上,便于建立知识点之间的内在联系。学生理解和建立知识结构,对提高地理学习能力将有重大影响,主要表现在:一方面使得松散零乱的知识关系变得简洁明了,便于理解和记忆;另一方面,学生能够在此基础之上进行快速、准确地提取和迁移运用。因此地理教师在日常教学中就应该引导、帮助学生建立知识结构,小到每节课堂上的课题知识结构、某一专题知识结构、某一单元知识结构,大到某一模块知识结构、某一区域知识结构,甚至整个地理学科的知识结构。

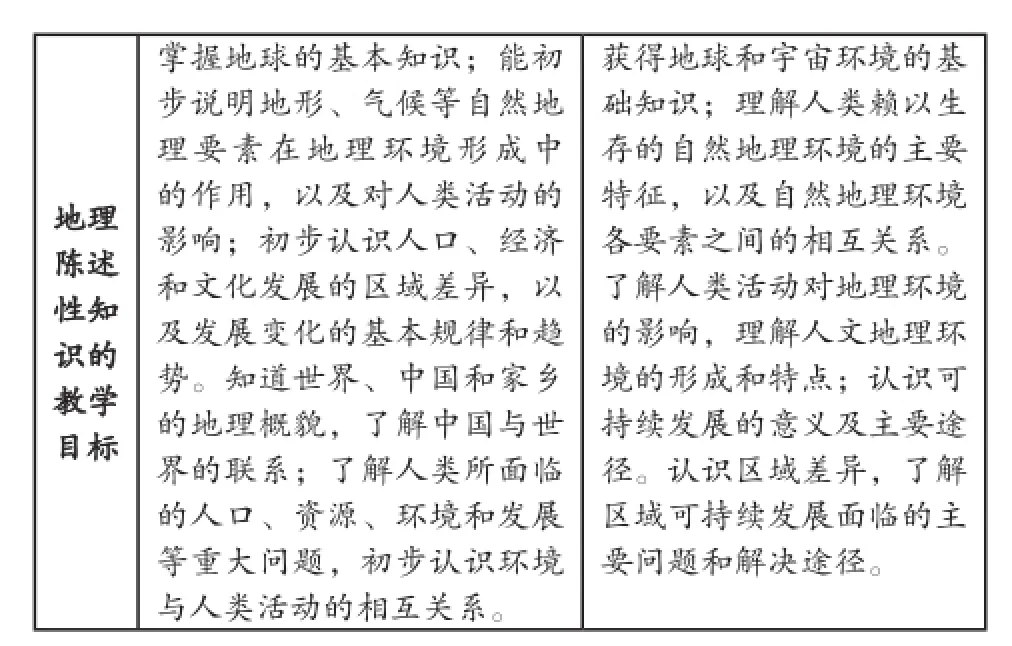

如帮助高三学生复习“地形”专题时,可以借助学生熟悉的某一大洲、国家或地区的地形分布图为例,指导学生用写“小论文”的方式拟出提纲,在自主编画、展示交流、评价反馈的基础上,让学生形成一个共识,即认识一个地区的地形类型,完整的知识结构应该包括:

⑴首先能够判读等高线图或其它图片中的地形类型,并据此比较各类地形面积大小,分析该地地形结构特征;

⑵然后查看各类地形空间分布状况是怎样的,由此形成地势起伏状况如何;

⑶还要运用地质作用的基本原理和规律分析这种地形特征的形成原因是什么,这样才能知其然,还知其所以然;

⑷不仅要“知地明理”,更要能够“论事”,即最后还要运用地理环境整体性理论讨论、评价这种地形特征对气温、降水等自然环境要素的影响以及对农业生产、交通建设等人类活动的影响有哪些。

学生通过自主探究或合作交流等学习方式(而不是老师的直接灌输),建立并理解了这样的认知结构,并简化为如图所示的结构图。就是从具体、从个别知识中归纳、提炼出一般性、本质性的知识。不仅对曾经学过的地区能够形成整体认识,从而避免了将所有大洲、国家或地区的地形特征罗列出来机械记忆的痛苦和负担,而且以后遇到其它任何一个没有学过的地区,都可以运用这个知识结构去演绎、应用,从而形成一定的解决相关问题的认知策略,真正具备了在任何新情境下都能够“以不变应万变”的学习能力。这是知识教学的目标和归宿。

除此之外,还可以根据遗忘规律制定减少遗忘、增强记忆的策略,如适当过度学习、分散学习、阅读与尝试背诵重现交替进行、注意排除前后材料的影响、及时复习等,对学习地理陈述性知识也很有帮助。