美国学习心理学取向的教育技术及其研究范式

蔡建东

(北京师范大学,北京 100875)

美国学习心理学取向的教育技术及其研究范式

蔡建东

(北京师范大学,北京 100875)

学习心理取向的教育技术是当代教育技术领域的重要一支。对该取向的教育技术历史演变过程进行了系统梳理,并揭示其演变的内在逻辑。同时从问题与方法两个维度对其研究范式的演变进行了深入探讨。

学习心理取向;教育技术;研究范式

一、学习心理取向的教育技术缘起及其技术本质认识深化

尽管从上个世纪 20年代开始,桑代克等一批心理学家就开始注意视听教学的发展,但是,在二战之前,教学媒体专家与学习心理学家之间并没有太多的联系。直到二战期间,由于战时需要,这两批人才被组织在了一起,共同参加军事培训项目。成功的合作使他们开始相互关注对方的优势,并有意识地吸纳对方的一些合理成分。以斯金纳为代表的一批心理学家独辟蹊径,开辟了一条以学习为起点的教育技术研究之路。其领导的程序教学运动是学习心理学界向视听教学领域第一次强有力的冲击。程序教学运动不仅将教育技术建立在科学的基础之上,其对技术本质认识的深化,更是大大拓展了教育技术研究的视野,并在教学媒体材料的开发方面给后世留下方法论遗产。

确切地说,斯金纳的程序教学是其行为主义心理学在教学中应用原则、方法、手段的总和,是一个系统性的运用。尽管斯金纳在推行他的教学机器时也一再强调,这种新的教学形式的重点不在于机器装置,而在于合理地安排材料,以便于学生能做出正确的反应以及获得强化。然而,“在程序教学运动的早期,人们把对教学机器的注意力更多地还是集中在了机器上,而不是程序上面”[1](P294)。这显然与早期的程序教学大部分要借助教学机器有关。直到20世纪 60年代初,人们才逐渐认识到,这种新的教学形式真正重要的成份是“程序”而不是“机器”。这种认识的深化最直接的后果就是改变了人们对技术本质的认识,即技术不仅包括硬的机器,更包括软的程序。而这种认识,大大超越了先前媒体学派狭隘的研究视野,同时也基本框定了后继教育技术研究的问题。

20世纪 60年代后期,程序教学日渐式微。虽然说程序教学运动持续的时间并不长,然而它对后来的教育技术发展却产生了重要影响。一般认为,斯金纳领导的程序教学对教育技术的最大贡献在于:“将心理学与教育技术很好地结合在了一起,其深远意义在于推动了以科学为基础的教育技术的发展。”[2](P106)其实,程序教学对教育技术的贡献决不仅限于此。程序教学运动中对技术本质认识的深化,大大扩展了媒体学派狭隘的技术观,基本框定了现代教育技术研究的范围。拿当今公认的教育技术学的核心——教学设计来说,如果说二战期间行为主义为教学设计成为一门科学提供了最初的基础,那么斯金纳领导的程序教学运动则直接催生了人们对教学过程优化的关注和教学设计的诞生。程序教学也成为人们公认的第一个教学设计理论。

二、学习取向的教育技术流变及其内在逻辑

学习心理学家领导的程序教学运动开创了教育技术理论与实践的一片新天地,建立了以学习为基础的科学意义上的教育技术学,而且学习起点的教育技术学研究在影响力上大大超过了一向以“正宗”自居的媒体派的研究,其研究的理论与方法在很大程度上影响了之后的教育技术学研究领域。在这之后半个世纪的时间里,学习心理取向的教育技术随着学习理论与信息技术这两大车轮的发展,其理论与实践主题也几经变化。考斯曼按照历史顺序总结了以下变化过程:计算机辅助教学—智能教学系统—LOGO—计算机支持的合作学习[3](P1-23)。

很多研究者把计算机辅助教学 (简称 CA I)作为是程序教学的继续。从渊源上来讲,早期的 CA I系统的产生的确是受到了斯金纳程序教学运动的强烈影响。由于程序教学使用机器,所以人们把 CA I看作机器教学装置的新发展。但 CA I所具备的人—机互动的灵活性却大大优于先前的教学机器。更重要的是,在研究理念上,CA I不同于早期的程序教学。程序教学所研究的是人类的学习,使用教学机器的根本目的在于加强对学习过程的控制,以证明或验证学习理论,研究宗旨在于求“真”。而 CA I使用机器则是为了促进学习,研究的宗旨在于求“善”。

智能教学系统 (简称 ITS)的出现严格说来并不是教育领域内部自发形成的。它是人工智能 (A I)研究人员向教育领域“迁徙”的结果。ITS研究的学习理论前提是信息过程理论。虽然人的认知过程看不见摸不着,但这个过程可以通过建立一个人类思维过程的智能系统来模拟。这样的智能系统可以扮演一个熟练教师的角色对学生进行教学。ITS的初衷是“为每一个学生提供一个一对一的辅导教师”,这在当时极有诱惑力。几乎当时所有的人都相信,智能系统对于教育技术而言是最有价值的。然而,作为 A I的直接产物,ITS的研究直接受到 A I研究进展的影响。由于对人脑认识的瓶颈,A I的研究进展十分缓慢。当年人们对 A I的热情也逐渐退去。A I曾一度被视为最前沿、但最没前途的行当。相应地教育技术领域对 ITS的研究也逐渐失去了当年的狂热态势。

进入 20世纪 80年代,对教育技术领域而言,影响最大的事件当数认知心理学开始取代行为主义。LOGO的兴起就是教育技术领域在这场变革中第一个新生儿。LOGO是由西蒙·帕伯特 1968年设计的一种计算机语言。由于深受其导师皮亚杰认知发生论的影响,帕伯特坚信“在制作中学习”的道理,认为“计算机编程活动能在建构性学习过程中扮演重要角色”[4](P183),即学生通过编程活动来发展学生的问题解决能力和批判思维能力。与 CA I、ITS不同,“在 LOGO中,技术完全扮演了不同的角色——受教育者”[5](P240-252)。相反,学习者通过编程指令计算机完成工作,而成为了教师的身份。后来,帕伯特总结多年的研究成果出版了一本极具影响力的书——《心灵风暴:儿童、电脑与有力概念》。这本书前卫的思想,再加上 LOGO商业软件的出现,LOGO教学在北美引起轰动,数十万教师受其影响,数万学校开始采用 LOGO作为教学之用。当然,除了上述原因外,皮亚杰认知发生学习理论以及其后的建构主义在教育领域愈发得到重视;教育技术领域对计算机的关注开始全面从“硬件”转移到“软件”,也是LOGO走俏的内在原因。

计算机支持的协作学习 (简称 CSCL)的出现最早与学习心理学家的工作分不开,属于学习科学的一个分支。按照斯塔尔等人的观点,20世纪 80年代美国加利福尼亚等 3所大学关于运用技术发展与读写有关的学习研究,是 CSCL的原型。进入 90年代之后,随着建构主义的兴起,合作学习成为学习研究的焦点。同时由于互联网的普及应用,使得跨时空的合作学习成为可能,CSCL一度成为教育技术领域的热门话题[6](P409-426)。著名的《学习科学杂志》曾出专刊讨论这一主题。从 1995年印第安纳大学开始,平均每两年一次的 CSCL国际会议,目前已经成为教育技术领域全球范围内最大峰会。CSCL研究者也逐步形成了全球范围内的共同体。

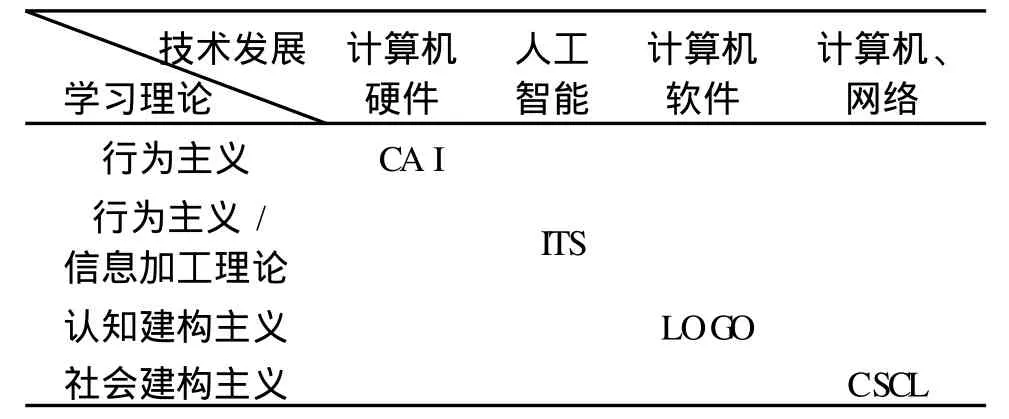

上述学习心理取向的教育技术演变过程不是偶然的。它们的出现是多种因素作用的结果。但总的来说,起主要作用的是教育技术的两大杠杆:学习理论与媒体技术。或者说,这种演变是两大杠杆在发展变化中的时代结合点 (如表 1所示)。

表 1 学习心理取向的教育技术演变内在逻辑

三、学习心理取向的教育技术研究范式

由于以学习心理取向的教育技术研究主体大多数是职业心理学家,这就决定了这种取向的研究范式先天具有心理学的痕迹。尤其是早期研究中,教学机器与程序教学对心理学家而言,只是他们“研究学习的装置”。所以,在我们今天看来是教育技术学重要流派的学习起点研究,在最开始的时候,应该属于严格意义上的心理学研究的范畴。其研究自然完全遵守心理学的规范。然而,心理学内部所使用的研究方法并不像我们想象的那样统一。他们研究方法上的分歧,在上个世纪前半叶正处于“学派时期”的心理学内部更为明显。

早期的程序教学运动是来自于以斯金纳为代表的行为主义学派。所以,从研究范式的角度来讲,早期学习起点的教育技术学研究是继承了行为主义的传统,而不是宽泛意义上的心理学或教育心理学。从研究方法的角度看,斯金纳反对冯特的内省方法,主张采用巴甫洛夫和桑代克用于动物的实验方法,研究可观察、可测量、可控制的外显行为。并且,斯金纳在其名著《有机体的行为》中除了强调心理学研究必须使用自然科学的方法外,还提出要用“小样本”的研究方式,即确定所研究对象的行为基线或反应方式;操作自变量,观察和记录因变量的变化;撤除自变量,继续监控因变量的情况[7](P13)。

显然,虽然程序教学的应用研究和同时期的媒体对比研究都属于实验研究的范畴,然而,媒体对比研究通过大样本进行统计推断式的验证性过程,与程序教学以小样本进行反复测定的过程,在研究程序上有着明显的不同。并且,从研究态度的角度来看,程序教学研究要比以业主利益为轴心的媒体对比研究严谨得多。

程序教学运动具有注重教学机器与程序教材开发的传统。由于受行为主义实验研究传统的影响,这些开发过程也大多具有实验的性质[2](P118-119)。从教学目标 (学习结果)的阐明开始,分析教学对象、设计教学内容顺序、编制程序、进行实验性测试和现场测试、定型制作,直至推行使用。对于这样的开发过程,奥菲希指出:“通过程序教学,我们开始考虑工程方法在教育领域中的应用。这并不是使教育机器化,而是将教育技术发展到我们能用子弹代替散弹的过程。”[2](118-119)奥菲希称这些开发过程为“教育工程方法”。

在美国,20世纪 70年代的教育心理研究在很大程度上由行为主义和实验主义的传统所支配着。而 CA I的研究则可以看作是这种传统的忠实拥护者。与所有的实证主义者一样,CA I研究者不信任个体的玄思。他们把学习视为可测量的行为,并作为某种技术形式介入教学实验的一个相关变量。“在 CA I研究中条件控制是最基本的,无论是匹配样本还是前后测都是为了更好地服务于它们自身的控制。”[3](P1-23)

CA I研究要回答的主要问题是:引入一项新技术的教学优势是什么?由此,形成的最直接的焦点问题便是 CA I的“教学效果”。在 CA I的实证主义研究过程中,其自身也经历了一个不断转变的过程。早期与程序教学相关的研究,主要关注的是强化的各种参数以及它们对学习的影响。这些都是当时行为主义风格下严格控制的实验室研究。后期的研究则关注其他类型的变量,开始采用“系统”的指向,包括强调在更真实可信的背景下进行测试和运用多种相关变量。

与反映教育或教育心理研究范式的 CA I研究不同,ITS的研究在很大程度上继承了 A I的研究路径,走的是一种实验室的技术研究路线。A I的研究方法和技术路线有不同的观点和不同的学派。其大致可分为三大学派:行为模拟、功能模拟和结构模拟[8](P3-4)。虽然三大学派的研究在前提性假设上走着不同的路线,但是从研究方法的角度看,他们却仍有共同的关键词——“模拟”。

与 CA I研究不同,ITS研究者关注的重心不再是学习效果问题,而是教学能力问题,即应用程序是否准确无误地执行熟练教师的行为。从这个角度看,ITS研究将注意力集中在了技术本身。这里之所以没有把它归入媒体取向,是因为 ITS研究关注的是“机器学习”问题,其虽与教育心理学家关心的“人的学习”不同,但他们所做的是用机器模拟人的学习,并用于指导人的学习。所以 ITS研究的出发点仍是学习,这一点与媒体派有着明显的不同。

LOGO研究编程的认知收益,可以视为是教育心理学领域通过机器培养一般学习与问题解决技能运动中一个组成部分。所以LOGO研究者更多地是效仿教育心理学在评价学习认知收益时所采用的方法。LOGO研究者关注的是编程教学如何以及在多大程度上能转换成学生的认知收益。所以,LOGO研究的核心问题是“教学转换”。为了有效地研究教学转换问题,LOGO研究中大多采用控制组实验。计算机程序教学往往作为实验干涉,由此导致的各种认知维度往往作为相关变量。最终通过实验组、控制组各种认知收益的比较,确定程序教学对认知收益的影响。

与上述三种类型的研究有着明显的不同,CSCL关注大多是诸如:学习是如何反映在学习者的语言之中的?社会因素是如何渗透到学习过程之中的?技术如何才能被贴切地应用到合作环境中去等等。也就是说,CSCL将关注的焦点放在了有章可循的教学过程中。这与前面的几项研究主题的焦点有着根本性的不同,即前面的研究所关注的焦点问题都属于结果性问题,而 CSCL所关注的焦点问题则属于过程性问题。

由于学习心取向的教育技术研究具有强烈的实验心理学化的研究传统,所以从 20世纪 80年代末CSCL研究初露端倪到目前的极度盛行,这种实验心理学化的实验研究仍占有相当的比重。然而,由于 CSCL的理论基础具有强烈的社会文化指向,尤其是建构主义把学习理解为持续的社会过程。所以,“相当的一部分 CSCL研究从扎根于语言、文化和其他社会情境理解的一些学科,如人类学、社会学、语言学和传播科学等的角度进行研究”[9](P1-23)。以强调学习者个人的经历与感悟所起的重要作用。与先前的“文化客位”研究不同,越来越多的 CSCL研究十分强调从学习参与者的视角来理解学习过程,有明显的“文化主位”转向。

鉴于 CSCL研究方法相对于其他学习取向的教育技术研究来说有明显的转向,斯塔尔等人在《剑桥学习科学手册》中曾进行过系统总结,认为在CSCL研究中,研究方法开始出现明显的三分趋势:实验、描述 (诠释主义的质性研究)、活动设计[6](P409-426)。尽管持不同方法的研究者在研究过程中有着明显的“分割性裂痕”。但是,正如“合作”是 CSCL所崇尚的核心概念一样,CSCL基于不同方法的研究在相互启发与提供资源的基础上,相互合作也是可能的。

[1]Saettler P.The Evolution ofAmerican Educational Technology[M].Englewood,CO:LibrariesUnl imited,1990

[2]张祖忻.美国教育技术的理论及其演变[M].上海:上海外语教育出版社,1994.

[3]Koschmann T.Paradigm Shifts and Instructional Technology:An Introduction.CSCL:Theory and Practice of an E-merging Paradigm[M].Philadelphia,PA:Lawrence Erlbaum Associates,Publishers.Malwa,N.J,1996.

[4]Papert S.Mindstorms:Children,Computers,and Powerful Ideas[M].New York:Basic Books,1980.

[5]TaylorR.(Ed.).The computer in the school:Tutor.tutee,and tool[M].New York:Teacher College Press,1980.

[6]Stahl,G.,Koschmann,T.,&Suthers,D.Computersupported collaborative learning:An historical perspective[M].In R.K.Sawyer(Ed.),Cambridge handbook of the learning sciencesCambridge,UK:CambridgeUniversity Press,2006.

[7]王重鸣.心理学研究方法 [M].北京:人民教育出版社,1990.

[8]廉师友.人工智能技术导论 (第二版)[M].西安:西安电子科技大学出版社,2005.

[9]Scott T,Cole M,EngelM.Computers and education:A cultural constructivist perspective.Review of Research in Education,1992.(18):191~251.In:Koschmann T.Paradigm shifts and instructional technology:An introduction.CSCL:Theory and Practice of an Emerging Paradigm[M].New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,1996.

Abstract:The learning psychology approach is an important branch of educational technology.This paper discusses the history evolution of this branch and reveals its internal logic.Meanwhile,this paper goes into the research paradigm evolution from two dimensions of issues and methods.

Key words:Learning psychology approach;Educational technology;Research paradigm

(责任编辑:宋孝忠)

The Learn ing Psychology Approach of American Educational Technology and Research Paradigm

CA IJian-dong

(Beijing No rmal University,Beijing100875,China)

G510

A

1008—4444(2010)04—0129—04

2010-05-11

蔡建东 (1974—),男,河南汝南人,河南大学副教授,博士,北京师范大学教育技术学院博士后。