不同执教理念之比较

● 北京体育大学 钟秉枢

● ZHONG Bing-shu

不同执教理念之比较

● 北京体育大学 钟秉枢

A Comparison of Different Coaching Philosophy

● ZHONG Bing-shu

Western culture has given birth to the westerners’ outgoing character which thinks highly of individuality and competition, and attaches importance to self-value, equality and opposition in competition. Whether the ancient Greece Olympic Games or modern Olympics have both emphasized the westerner humanistic spirit.

China is a nation of etiquette and has been advocating Confucian culture, which sings high praise to the doctrines of the mean, courtesy, comity and peace. Chinese physical culture, hence, pays more attention to the effect of health-enhancement and underlines both internal and external exercise,expecting to reach the unity of human and nature.In athletic training, therefore, coaches lay stress on the team power, but ignore or even prevent the full development of individuality.

一、人文关怀与集体至上

1. 舒马赫的故事

无论是古代希腊奥运会还是现代奥运会,都体现了西方的人本主义精神。个人主义可以作为西方文明中最具代表性和影响力的见解。这点从舒马赫的故事中可以得到完整的体现。

2003年4月,5次F1世界总排名冠军、65个分站冠军得主舒马赫正在全身心地投入排位赛,突然得知,55岁的母亲4月10日摔倒在自家的房子里,内伤严重,两次手术都效果不佳。排位赛之后,舒马赫请假飞回位于科隆的医院,与处于昏迷的母亲作最后告别后,舒马赫4月19日晚返回伊莫拉,准备4月20日的比赛。

在圣马力诺比赛开始前13小时,舒马赫的母亲被宣布脑死亡。舒马赫面临对精神力量和勇气的一次巨大挑战。

自从得知舒马赫母亲病故的消息,法拉利车队的所有成员都非常体谅舒马赫的心情。从队友巴里切罗到技术主管罗斯·布朗以及法拉利车队所有工作人员,没有人向舒马赫提出任何有关比赛要求的话题。大家的理解和支持让舒马赫感动至极。

2003年4月20日,带着丧母的悲痛,舒马赫用近乎完美的表现赢得了比赛,赢得了他的第65个分站赛冠军,同时也赢得尊重,完成了母亲的遗愿。这也是法拉利车队的第160个冠军。

获胜后,舒马赫没有马上摘下头盔,车队的工作人员从电台里听到了他哭泣的声音。

2.“探亲权”的讨论

与西方不同,中国人重视家族血缘和集体,重视个体属于集体的一部分,而不重视个人的独立性和权利。2002年11月21日《北京晚报》的文章《请别剥夺运动员的“探亲权”》就是这一文化在运动队中的反映。

文中记述,第14届亚运会两枚金牌得主蔡亚林载誉归来后,才得知母亲已逝世一个多月的噩耗。突如其来的打击使这位坚强的汉子一时间茫然失措,几乎惊呆了,随后才是悲痛欲绝。据报道,为了瞒住蔡亚林,使其能安心备战亚运会,其家人、教练、有关领导可谓用心良苦,从蔡母病重起就严密封锁消息。最终,蔡亚林在亚运会上再次为祖国赢得荣誉。

文章评述道,在国家利益和个人利益发生冲突时,无条件服从大局、牺牲个人利益是每个人不容置疑的选择。可我们也知道,尽管亚运会能为祖国赢得巨大荣誉,但绝非是关系国家生死存亡的事情,归根到底是一种竞技,一种比赛,甚至可以说是一种游戏,其最高境界是“重在参与”。如果以一名优秀运动员不能与最亲、最爱的人见最后一面为代价,未免太残酷、太不近人情了。

文章还提及,1999年8月,名不见经传的16岁小将张莹莹在世乒赛上勇夺混双冠军。沉浸在喜悦之中的莹莹回京后,才从记者口中得知自己的父亲在开赛前被肝癌夺去了生命,其母亲和有关部门封锁了这一噩耗。从此以后,莹莹便走向了低谷,没能见父亲最后一面成了她挥之不去的心病。

文章还报道,同样在亚运会上,伊朗足球队头号球星代伊得知父亲逝世的消息后,火速连夜赶回奔丧,没有任何人以要服从大局为由加以强留,给予他的都是无限的同情和支持。他的队友还以夺取冠军的实际行动对其表示慰问。代伊失去了夺取金牌的机会,却赢得了人性中最温暖、最体贴的一份关怀。

文章最后呼吁,我们在强调个人必须甘于奉献的同时,是否也能给受伤者一份人文关怀呢?

其实,如果处理得好,亲情本身就是催人奋进的强大动力。

两枚奥运会金牌、4项世界冠军获得者、体操运动员楼云在自述中回忆道:这次回家,正赶上爷爷去世,这对我来说又是一个打击。我最爱爷爷,是他和奶奶把我带大。小时候,他们最爱看我翻跟头,在一旁乐得哈哈笑……爷爷去世,对我是个极大的触动。我望着爷爷的遗像,想着自己的心事。爷爷对我笑着,仿佛在说:“云,好好练,爷爷看你翻跟头多高兴!”我渐渐寻找到了一个精神支柱,就是为了九泉之下的老人,我也要练出来,重新翻起来。“爷爷,您等着吧,我要翻更好的跟头给您看。” 这种感情是朴素的,但它确实是我思想转变的一个契机。

二、更快、更高、更强与“枪打出头鸟”

西方文化造就了西方人普遍具有一种个性张扬、竞技进取精神的外向性格。在价值取向上,突出公平竞争,重视抗争,强调自我价值的实现,崇拜英雄主义,战胜对手是其直接目的。因此,西方把奥林匹克运动看作是人类不断挑战自我、超越自我的过程,是对人类生命可能性的无限挑战。更快、更高、更强这句奥林匹克格言反映的正是这种过程。这是一种要求成长性的文明,不断的奇思妙想。

中华民族是礼仪之邦,历来倡导儒家文化,强调中庸、谦恭、礼让、平和,“与世无争”、“淡泊欲望”、“清心静神”。李康《运命论》中“木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。”反映的正是我国社会“枪打出头鸟”的传统文化。二千多年的熏陶和沉淀,这种文化对中国人有不同程度的影响。表现在体育中,强调运动中的修身养性,主张内外兼修,期望达到人与自然的和谐,精神与肉体的统一。表现在训练中,教练员更多地强调集体的力量,忽视甚至阻碍了个性的充分发挥。训练中有能力的运动员如果想要发展个人技巧,会立刻遭到教练和队友的严厉斥责,认为是突出个人,缺乏集体意识。从而造成运动员关键时刻缺乏承担责任、创造性发展的勇气和能力。休斯敦火箭队前主教练范甘迪在谈姚明刚进入NBA的表现时曾说:“姚明需要成为一个汉子,在比赛中他给人的感觉是侵略性和压迫性还不够,我希望他能狠点、狠点、再狠点。”

中国体操队两次痛失机遇的例子体现的也是这种文化的影响。

1. 京格尔空翻

1966年,八一体操队队员王雪在单杠上创造了“团身后空翻转体180°抓杠”的动作。但当时我国体操界的教练们认为做这个动作是拿自己的生命开玩笑,绝非单杠发展方向。想不到,6年后,德国运动员京格尔在国际比赛中完成了这个动作,被国际体联命名为“京格尔空翻”。京格尔在随后的世界比赛中,凭此动作多次荣获世界冠军。“京格尔空翻”也被称为单杠技术划时代的飞跃。

2. 单杠单臂大回环

1977年,当时的国家体委副主任陈先从苏联回国后,告诉国家体操队教练他在苏联访问时看见有运动员在单杠上进行单臂大回环的照片。国家体操队教练认为他一定看错了,一只手做大回环根本就抓不住杠。3个月后,苏联运动员凭这个动作获得单杠世界冠军。我国教练员后来一尝试,少年、成年队员一堂训练课就可以完成这个动作。

美国前总统林肯曾说过,“有些事人们之所以不去做,只是他们认为不可能。而许多不可能,只存在于人的想象之中。”用这句话可以深刻揭示“枪打出头鸟”文化对我们思维的束缚和影响。

三、寻求共赢与孤军奋战

当今世界,没有哪项活动能像奥运会那样让参与者抛除歧见,为了共同的目标汇聚在同一条跑道上。现代奥林匹克运动的发展,折射出的正是不同文明互相了解、交流、融合、进步的过程,没有取代,只有互补。

1. 双方不过是激烈的舞伴

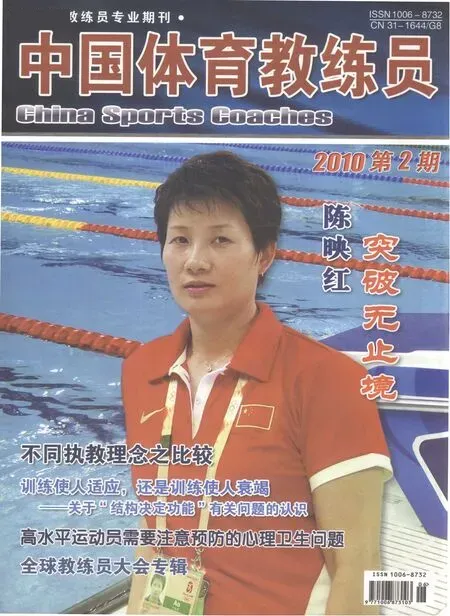

图2 运动训练团队配合(引自陈方灿)

菲尔·杰克逊是唯一一位带领两支不同球队赢得“三连冠”的NBA教练,他执教的球队10次问鼎总冠军,是历史上胜率最高的教练。他发掘了篮球史上最耀眼的球星迈克尔·乔丹,更让乔丹的潜力发挥到了极致。不少超级球星,如布莱恩特和奥尼尔也是他的得意门生。杰克逊认为,“无私忘我的合作精神+尊重对手+将胜负置之度外的宽容之心”是他率领公牛队获得成功的秘密。为了督促队员履行尊重对手的原则,他制定了罚款制度:用花里忽哨的动作侮辱对方、故意用粗野动作激怒对方、本队大比分领先还继续大投3分球不给对方留情面者将被罚款。他认为,篮球虽然是对抗激烈的竞赛,但我们应把它看作压力下的艺术,双方不过是激烈的舞伴而已。

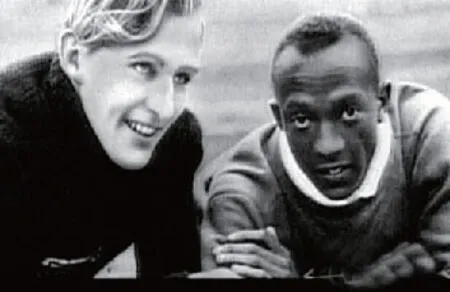

2. 欧文斯和卢茨·郎的故事

1936年柏林奥运会上,美国黑人运动员欧文斯实力超群,参加了100m、跳远、200m、4x100m接力4项比赛。最终,包揽了4块金牌。跳远决赛,德国运动员卢茨·郎是唯一可以和欧文斯“叫板”的选手。在那个年代,黑人备受歧视,而卢茨·郎符合希特勒鼓吹的所谓优秀人种的标准。在决赛那个夜晚,希特勒出现在现场,他就是要看卢茨·郎拿冠军。

欧文斯率先开始第一跳,令人意想不到的是,他因踩线犯规而第一跳没有成绩,卢茨·郎顺利地完成了第一跳。

第二跳,欧文斯起跑失误,仍然没有找到正确位置起跑,他又失败了,在他之后,卢茨·郎又顺利完成了第二跳。

如果第三次失败,欧文斯就会被淘汰了。第三跳开始,年轻的欧文斯还是无法使自己平静,就在他准备助跑时,令人意想不到的事情发生了。卢茨·郎走过来,把自己的毛巾放在了欧文斯的助跑位置上,并且卢茨·郎本人站在欧文斯应该踏跳的位置为欧文斯加油助威。结果,欧文斯跳出8.06m的成绩,打破了世界纪录,也使本该夺冠的卢茨·郎屈居亚军。

看台上的希特勒大受刺激,暴跳如雷,拂袖而去。他一直期待卢茨·郎在黑白对决中战胜欧文斯,成为亚利安种族优越的有力佐证。而此时柏林体育场数万名观众齐声欢呼“欧文斯、卢茨·郎”,欧文斯和卢茨·郎紧紧相拥。

卢茨·郎并非奥运冠军,也未创造体育奇迹,却在奥运史上永远刻下了自己的名字。时隔73年后,2009年8月23日在柏林举行的田径世锦赛上,在国际运动员联合会、美国田径队和德国世锦赛组委会的共同努力下,欧文斯的外孙女马伦·多彻和卢茨朗的儿子凯尔朗被邀请同时出席这届盛会,共同为男子跳远决赛颁奖。

3. 我们引进了双赢

博螯亚洲论坛秘书长龙永图先生对中国加入世贸组织的意义有过与众不同的评价:“中国加入世贸组织,让我感到特别自豪的就是我们引进了‘双赢’的概念。在我们中国的传统思想里没有这个概念,比如在武打片中,是不可能有双赢的。”龙永图认为,这种双赢的概念如果能够扎根于老百姓的头脑中,如果能被企业家所了解,人们就可以生活得更和谐,经济也会发展得更好。所谓双赢,是指竞争双方并不是你死我活的关系,而是可以共同制胜。对于这样的理念,中国沙滩排球队在美国训练后感受颇深。

2006年3月4日至4月20日,中国沙排队在美国沙滩排球圣地麦哈顿海滩和哈莫斯海滩训练了45天,特意邀请2004年雅典奥运会沙排冠军、美国队教练丹恩做技术指导,每周与中国运动员一起训练两三个半天,期间与美国职业沙排选手打了67场比赛。总结45天的训练,中国沙排队认为收获最大的是理念的改变,训练中只有伙伴。以前,我们队员一站在网的两边,就自然地称对方为对手,视其为攻打对象,经常是一记扣球将对手“打死”才算完成了一个回合。但在美国人眼里,沙滩排球是一个没有任何“私人”秘密的项目,站在球网对面的同伴依然是训练伙伴,并不是假想中的敌人。他们一起训练的目的就是互相了解弱点,提高技术,并不是为了在训练中将伙伴“打死”。

四、重在参与与金牌至上

1908年,在第4届伦敦奥运会的马拉松赛场上,意大利糖果商多兰多·皮特里第一个进入运动场。但不幸的是他已精疲力竭,神志不清,先是跑错方向,后因疲劳过度,几次摔倒在地,但每次他都挣扎着爬起,在离终点最后15m处,他又一次倒下了,再没爬起来,在两位医生的搀扶下走到了终点。由于在比赛中借助了他人的力量,皮特里被剥夺了获得金牌的资格。但为了表彰他的进取精神,国际奥委会仍然授予他与冠军一样的金杯。当时的英国大主教彼德有感于此而说了一句迄今广为传颂的名言:“奥运会重要的不是胜利,而是参与。”这句话深深感动了在场的顾拜旦,他于是将这句话确定为奥林匹克运动的口号之一。如今,在《奥林匹克宪章》里写着:“参与原则是奥林匹克精神的第一项原则,参与是基础,没有参与,就谈不上奥林匹克的理想、原则和宗旨。”“重在参与”成为奥林匹克精神的核心。

但中国传统文化中认同的是“胜者王侯败者寇”、“千银不抵一金”。

2007年第三期《乒乓世界》杂志以“每个冠军背后都有个亚军”为题做了一期封面故事。文中写道,“领奖台上一阶之差,银牌的背后却承载着无尽的失落、遗憾、痛苦、心酸。胜败无常,胜利的人进入下一轮的竞争,失败的人自动撤离。对于体育的残酷性已经不用再强调,就像马琳说的,每一场比赛都是决赛,胜或者负都面对着同样的晋级或者离开,不同的仅仅是一个名次,第8名,第4名,或者亚军。不管比赛打得怎么精彩,打得如何好看,人们记住的永远是冠军。”

对这样的局面,我国著名速滑运动员叶乔波说,“我反对人们都把目光集中在金牌数量上,或者把金牌的多少作为检验2008年奥运会成功与否的唯一标准。”

五、兴趣与纪律

2009年我国著名击剑教练员王海滨对中、法两国击剑教练员的执教理念进行了研究。研究发现,法国教练员认为竞技能力形成阶段最重要的任务是培养运动员对击剑的兴趣,列在重要程度的第一位。而对于建立良好的训练行为习惯是最不重视的,列在最后一位,他们认为对于基础阶段的运动员来说,兴趣是第一位的,如果没有兴趣,日后漫长的训练过程他们很难专注于此,而建立训练行为习惯会过于约束孩子,让他们失去兴趣和创造力。中国教练员的看法则有很大不同,他们认为击剑是对抗交锋项目,比赛是帮助运动员快速学习使用技术、战术的有效训练手段,因而列在重要程度的第一位。同时,中国教练员认为自律、自我控制强的人更容易进步和成功,所以在基础训练阶段,培养良好的训练行为习惯非常必要,列在了第二位。

六、力量与速度

从发展绝对力量到发展专项速度,这一训练指导思想、训练理念的变化,给阚福林率领的中国女子铅球队带来了巨大效益。

我国女子铅球项目在相当长的一段时间内远远落后于世界先进水平。那时,我们也没少下功夫,但效果总是不明显。我们当时对推铅球的认识是:铅球是投掷项目中最重的器械之一,要推得远需要较大的力量,欧、美运动员在这个项目上长期处于领先地位,就是因为他们身材高大,绝对力量大。推铅球主要靠力量,他们原地推铅球成绩比我们滑步推得都远,我们没劲,技术再好也没用。关键是绝对力量,只有绝对力量上去了,铅球才能推得远,所以我们在力量训练方面下了很大功夫,力量素质有了一定的提高,但专项成绩却仍然进步不大。最后的结论是:重器械投掷项目,中国运动员先天条件差,很难达到高水平。

但我们不甘心长期落后下去,决心摆脱老框框,另辟蹊径,对训练大胆进行改革。首先是对项目特点的重新认识。经过对铅球项目几大要素仔细、深入的剖析,逐渐明确铅球是以力量为基础,以速度为核心的速度力量型项目。从投掷技术原理讲,决定投掷远近最重要的因素是器械出手时的初速度,速度是这个项目的核心。我们的训练应该紧紧围绕这个核心,抓住主要矛盾。分析各方面情况,我们确定了以发展专项速度为主的训练方针,发扬我国运动员速度快、协调灵敏的长处,弥补绝对力量不足的短处。

由于抓住了速度这个核心,大力发展专项速度,又兼顾力量的发展,运动成绩有很大提高,获得了1988年奥运会铜牌(李梅素)、1991年世锦赛金牌(黄志红)、1992年奥运会银牌(黄志红)、1993年世锦赛金牌(黄志红)、1995年世锦赛银牌(黄志红)、1996年奥运会银牌(隋新梅),形成了自己“以快为主”的技术风格。

七、时间与效益

有研究显示,美国高水平运动队大都在大学进行训练,美国大体协对运动队的训练时间进行了严格限制,每周训练时间不得超过若干小时。超过者取消比赛资格,教练员吊销执照。如此规定,促使教练员和运动员在有限的时间内不断改进训练方式、方法,提高训练效益。

下面几个体操运动员的例子反映的是外国运动员的“常青树”现象。

霍尔金娜,女,俄罗斯人,连续5次世界高低杠冠军。2002年25岁,世锦赛平衡木第4名,话剧《维努斯》女主角;2003年26岁,世锦赛个人全能冠军;2004年27岁,奥运会全能亚军。

丘索维季娃,女,2002年27岁,代表乌兹别克,亚运会两金,世锦赛跳马第3名;2006年31岁,穿上德国队服为德国拿到23年来的首枚欧洲体操金牌;2008年33岁,北京奥运会第9名,成为历史上参加5届奥运会的第一人。

与外国运动训练中追求效益的做法不同,我国传统文化强调的是实用、适应、坚韧的人生哲学,“苦练”是这一哲学在运动训练中的最好体现。

2008年5月6日法新社发文《中国教练训练方式令人担忧》,文章中提到,当法国人克里斯蒂安·鲍埃尔被任命为中国击剑队总教练时,他做的第一件事就是让队员回家休息。他说:“他们因为训练过度而筋疲力尽,每个人身上都有伤,所以我给他们放了假。”

2005年上任的中国女篮澳大利亚籍主教练汤姆·马赫说,“中国人的逻辑是如果练2个小时很好,那么练4个小时肯定更好。如果你能练8个小时,那能练12个小时就更好了。”其结果是,中国运动员的训练强度远远超过他所见过的任何国家的运动员,他有时不得不叫停训练,以免运动员受伤。

虽然苦练带来了某些项目上的出色成绩,但代价无疑是极其高昂的。

1. 运动伤病

“长期、反复的高强度、大运动量训练导致或诱发运动性伤病,已成为困扰运动员的最大问题。”2006年对我国北京、上海、山东、江苏、广东等体育大省3 800名运动员的调查发现,受伤致残的占2.1%,有重伤的占25.2%,有轻伤的占43.2%,没伤的占29.5%。我国一些著名运动员常因伤而过早退役。

2. 运动厌倦

长时间、大运动量的“苦练”使运动员容易对训练产生厌倦,这是许多运动员在取得一定成绩后就希望早日退役的原因之一。我国体操运动员李东华,16岁入选国家队,长期的运动训练,使其身体受到严重损伤,21岁退役,移居瑞士。29岁时他代表瑞士获得1996年奥运会鞍马冠军,入选“百年奥运杰出运动员”。国际奥委会主席向他颁发了奥运五环金杯,国际奥林匹克博物馆永久收藏了他用过的鞍马和衣物。而与他同时期的我国体操运动员却早已退役,那年代表我国在奥运会上获得男子体操金牌的运动员只有李小双,拿到奥运金牌后便退役了,时年23岁。对比我国体坛常见的“流星”与国际体坛的“常青树”现象,可以想象这给我国造成了多大的浪费。

3. 缺乏精力

长时间、大运动量的“苦练”使运动员没有时间和精力进行文化学习和其他活动,致使运动员的文化素质不高,很多家长不愿意让有运动天赋的孩子从事竞技训练。2000年公众对中国体育代表团内部行为识别满意度调查结果表明,对文化素质感到满意和非常满意的仅为13.6%和4.7%,感到不满意和很不满意的高达22%和8.4%,而对专业素质感到满意和非常满意的为50.5%和10%,感到不满意和很不满意的仅有4.2%和0.5%。我国著名体操教练员高健曾呼吁,“教练员一定要关爱运动员,创造一个良好的环境,体操训练一定要改革,观念一定要转变,否则会使体操训练走入盲区。”

4. 无暇思考

长时间、大运动量的“苦练”,使教练员在训练课结束后身心疲惫,很难有时间静下心来回顾、思考、总结自己及其工作,无暇顾及自身的提高和高质量的备课。在法国工作的我国排球教练就曾提及,国内教练员在训练场上的时间多于法国教练员,法国教练员在训练场外用于专业的精力和时间多于国内教练员,他们必须查资料、看录像、观看其他队的比赛、分析数据,以数据来指导训练。众所周知,一支高水平、高素质的教练员队伍是中国体育腾飞的关键。中国乒乓球的地位就是靠教练员的不断解放思想、创新以及运动员的努力拼搏获得的。而创新来自对平时训练深刻的理解,如果教练员训练课后已筋疲力尽,何谈对训练深刻理解基础上的发展创新?

5. 粗放经营

细节决定成败在运动训练和比赛中体现得尤为突出。然而,长时间、大运动量的“苦练”使运动员和教练员对训练粗放经营,不注意细节。不是教练员、运动员不懂得注意细节的重要性,而是长时间、大运动量的“苦练”使他们不敢注意细节、无法注意细节。因为注意细节要求精益求精,而精益求精的训练与工作是难以持续较长时间的。

这种长时间、大运动量“苦练”的后果已经引起我国体育管理层领导和一些教练员的重视。

国家体育总局刘鹏局长指出:“切实提高教练员把握竞技体育规律的能力和科学训练的水平,改变用简单增加训练时间和拔苗助长地加大训练量的粗放式手段提高运动员技术能力的不科学做法,杜绝和减少由于训练不当引发的运动型伤病。变粗放式训练为集约式训练,提高训练的效益和水平。”

我国著名跨栏教练孙海平说:“长期大量的低强度训练容易造成疲劳,尤其是神经系统的疲劳;不会对专项训练形成有效的刺激;不利于专项水平的提高;运动员神经和肌肉系统无法适应比赛时连续的高强度刺激。”

目前,不少运动队已经开始减少训练时间,提高训练效益。

刘翔的训练改变了大周期、长节奏、低质量、大运动量的训练方法,采用小周期、短节奏、多课次、高质量的方法安排。

国家男子举重队:采用大强度、高密度、多课次、精课时。

国家拳击队:2003年以后,整个训练过程有了大的改观,训练时间比以前少了3/5,但运动员在场上的体能发挥却远远超过以前,比赛成绩也是5年走了五大步,2008年奥运会创造2金、1银、1铜的历史最好成绩。更重要的是,国家队的所有队员没有一个出现重大伤病,这就是训练理念的改变带来的好处。

国家篮球队:恢复和休息是训练的一部分,训练课之间必须要休息好。上午训练时间9:30-11:30,下午训练时间5:00-7:00,中间确保足够的休息。比赛后休息两天,远离球场,防止神经性疲劳。训练中不拖时间,讲究效益,训练高峰时结束训练。