江淮城市群和长三角城市群合作研究

——基于共生理论的视角

李 强 ,魏 巍

(1.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030 2. 安徽财经大学 工商管理学院,安徽 蚌埠 233030)

江淮城市群和长三角城市群合作研究

——基于共生理论的视角

李 强1,魏 巍2

(1.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030 2. 安徽财经大学 工商管理学院,安徽 蚌埠 233030)

城市群之间的竞争与合作问题已成为理论界和实践部门关注的热点,目前国内学者更侧重于对城市群竞争的研究,而对城市群合作的研究则较少涉及. 鉴于此,引入了生物学中的共生理论,分析江淮城市群和长三角城市群合作的共生单元、共生模式和共生环境,提出应从争取国家政策支持、加强地方政府间的合作和建立有效的分工协作机制等方面开展经济合作,为城市群的合作研究提供了一种新的视角.

江淮城市群;长三角城市群;共生理论

党的十七大报告指出:“要以增强综合承载能力为重点,以特大城市为依托,形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极. ”因此,城市群已经成为我国经济快速增长的增长极. 在这一指导思想下,城市群之间的竞争与合作问题成为了理论界和实践部门关注的热点. 就城市群研究而言,目前国内学者更加侧重于对城市群竞争的研究,而对城市群合作的研究则较少涉及. 此外,城市群合作是一项系统工程,不仅涉及经济因素,同时涉及政治、文化、观念、人口、生态环境等因素. 因此,引入一种超越纯经济视角的生物学中的共生理论来分析城市群合作,通过分析长三角与江淮城市群合作的共生单元、共生模式和共生环境,从一个全新的角度提出城市群合作的对策,更有利于全面刻画出城市群合作的本质.

1 共生理论内涵及其在城市群合作研究中的适用性分析

1.1 共生理论内涵

“共生”是生物学中的概念,由德国真菌学家德贝里于1879年提出,指不同生物种属按某种物质联系而生活在一起,是生物在长期进化过程中,逐渐与其他生物走向联合,共同适应复杂多变的环境,互相依赖,各自获得一定利益的一种生物与生物之间的相互关系. 自袁纯清博士将共生理论运用到社会科学研究领域以来,共生的思想和方法逐渐被人类学家、社会学家、经济学家、管理学家和政治学家们运用于其研究中来.

一般而言,共生包括三个要素:共生单元、共生模式和共生环境. 共生单元是指构成共生体或共生关系的基本能量生产和交换单位,它是形成共生体的基本物质条件,其特征在于种群的复杂属性. 在不同的共生体和不同层次的共生分析中,共生单元的性质和特征是不同的,因此,共生单元是相对于特定的共生体而言的. 共生模式也可以称为共生关系,是指共生单元相互作用的方式或相互结合的形式,它既反映共生单元之间作用的方式、强度,也反映它们之间的物质、能量互换和信息交流关系. 共生环境是指共生单元以外的所有影响因素的总和. 共生的三个要素相互影响,相互作用,共同反映共生系统的动态变化方向和规律. 在共生的三个要素中,共生模式是关键,共生单元是基础,共生环境是重要外部条件. 共生模式之所以是关键,主要在于它不仅反映和确定共生单元之间复杂的生产和交换关系,而且反映和确定共生单元对环境可能产生的影响和贡献,同时它还反映共生关系对共生单元和共生环境的作用.[1]

1.2 共生理论在城市群合作研究中的适用性分析

在市场经济条件下,城市群之间既存在竞争关系,也存在合作关系,伴随着区域经济一体化进程的加快,城市群间的合作显得比竞争更为重要. 城市群之间开展经济合作,有利于实现互利双赢的局面,促进城市群的协调发展. 而城市群是一个复杂的巨系统,城市群之间的合作除了涉及经济因素外,还涉及到政治、生态环境、人口、文化及观念等因素. 共生理论作为种群生态学的核心理论之一,认为共生现象是一种自组织现象,合作与协调是共生现象的本质特征. 尽管共生并不排除竞争,但与通常意义上的竞争有所不同的是,无论是同类单元共生还是异类单元共生,它们之间不是相互排斥而是相互吸引的合作;不是相互替代,而是相互补充与促进. 城市群的合作也是如此,不是相互排斥、相互替代的关系,而是各自利用自身优势,开展区域合作,进行专业化分工协作,错位发展,从而实现城市群的共同发展. 因此,就城市群合作来说,与共生理论具有很强的一致性和适用性.[2]

2 基于共生理论的江淮城市群与长三角城市群的合作分析

2.1 共生的背景条件

2.1.1 宏观背景

国家促进中部地区崛起战略的实施,各项措施的推进,将从政策、资金、重大项目布局等方面给予中部支持,有利于全面提升产业层次、加快经济社会转型、促进统筹协调发展,为江淮城市群的经济社会发展创造了良好的外部条件. 皖江城市带承接产业转移示范区的建设,有利于江淮城市群承接东部沿海地区产业转移,促进传统产业的升级,推动现代农业、现代服务业以及高新技术产业的发展,有利于产业整体结构和内部结构的优化调整. 因此,从宏观上看,江淮城市群和长三角城市群开展经济合作具备良好的外部环境.

2.1.2 微观背景

江淮城市群和长三角城市群的自然环境非常相似,历史上属于同一行政区;从地理位置来看,两个城市群联系紧密,在南京城市圈八个城市中,有四个是安徽的城市;从经济发展上看,两个城市群有合作的需要,长三角城市群的发展,需要开拓新的发展空间,“长三角”发展的纵深空间必然要向中部拓展. 而安徽是最靠近长三角的地区,且合肥和马鞍山已经率先加入长三角城市群,加上安徽丰富的自然资源、相对低廉的劳动力和土地成本,为长三角劳动密集性产业转移提供了就近的最佳选择. 因此,从微观上看,江淮城市群和长三角城市群开展经济合作是双赢的.

2.2 共生单元

共生单元是构成共生体或共生关系的基本能量生产和交换单位,根据城市群合作的研究范畴,城市群共生系统的共生单元是参与城市群间合作的一个个城市群和城市.

2.2.1 江淮城市群概况

江淮城市群是以合肥为中心的“1+10”城市群,面积约6.5万km2,人口约3 100万,包括合肥市、六安市区、巢湖、淮南市区、蚌埠市区、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、池州(部分)、安庆(部分)等11个省辖市. 2008年江淮城市群GDP达7 584亿元,占全省经济总量的85%;人均GDP为19 487元,是全省人均GDP的1.35倍.[3]作为安徽省经济发展最活跃的地区,“江淮城市群”将承担起工业型、科技型、创新型的主体功能,是承接长三角地区产业转移的一级承接地,也是安徽东向发展的“门户城市群”.

2.2.2 长三角城市群概况

长三角城市群位于我国东部沿海、沿江发达地带交汇部,区位优势突出,经济实力雄厚,并由原来的16个城市增加至22个城市,即上海市,江苏的苏州、无锡、常州、镇江、南京、扬州、泰州、南通、盐城、淮安、浙江的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州、金华、衢州以及安徽的合肥和马鞍山.[4]在新增的6个城市中,合肥和马鞍山两个安徽城市也成为正式会员,目前长三角区域发展到了一个新的关键时期,按照经济内在发展需要,长三角城市群的扩容势在必行,这不仅需要长三角内部的整合与一体化,同时还需要向长三角区外围空间的不断扩展.

2.3 共生模式

共生模式按其行为方式不同,可分为寄生关系、偏利共生关系、对称互惠共生关系和非对称互惠共生关系,相应地共生系统的进化可表示为:寄生→偏利共生→非对称互惠共生→对称互惠共生,体现出共生能量分配的对称性提高;按其组织化程度不同,可分为点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生,相应地共生系统的进化可表示为:点共生→间歇共生→连续共生→一体共生,表现为组织化程度逐渐提高.

就长三角城市群而言,随着国务院《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》的出台,要求长三角“努力形成以现代服务业为主的产业结构”,使得其产业向中西部地区转移是必然的. 相应地,在中部崛起战略背景下,产业转移是安徽经济起动与发展的良好契机,有利于扩大产业规模和提高产业的技术水平. 在承接长三角产业转移的过程中,江淮城市群应本着既有利于自身又有利于长三角、互惠互利、合作共赢的原则,充分发挥独具的地理区位、自然资源、劳动力和产业等优势,积极主动寻求与长三角之间的合作. 因此,江淮城市群和长三角城市群的合作应该是稳定的,是互惠互利的,其合作模式应该是较为理想的对称互惠共生条件下的一体共生模式.[5]

2.4 共生环境

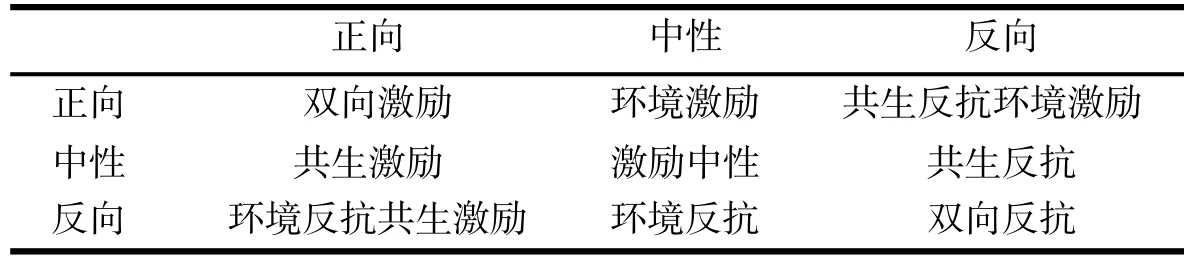

共生环境指除共生单元以外的一切影响因素的总和. 对任一共生体来说,环境对它们的作用有正向、中性和反向的;与此相对应,共生体对所处的反应也表现为正向、中性和反向. 二者的组合关系如表1所示.

表1 共生体与环境的相互作用类型

一般来说,共生体与共生环境的对称性组合比非对称性组合类型将具有更好的稳定性,而在对称性组合中(即双向激励、激励中性、双向反抗),“双向激励”又是城市群合作所追求的理想目标,它将导致城市群的共同繁荣. 对于江淮城市群和长三角城市群合作这一共生系统而言,共生环境主要是指城市群合作过程中所面对的宏观经济环境、国家及省市宏观经济政策、区域发展现状等. 目前,国家总体经济形式看好,长三角产业急需向中西部地区转移,而安徽是最靠近长三角的省份,与此同时,江淮城市群也在积极做好承接产业转移的准备,合肥和马鞍山已经率先加入了长三角,《皖江城市带承接产业转移示范区》被列为国家级示范区,由此可以看出,江淮城市群与长三角城市群合作的共生环境属于“双向激励”型.

3 基于共生理论视角下江淮城市群与长三角城市群合作的对策探讨

在中部崛起战略、东部产业转移、合肥、马鞍山率先加入长三角等宏观经济背景下,给安徽经济带来了难得的发展机遇,同时也对安徽经济的发展提出了更高的要求. 可以预见的是,“十二五”期间将是长三角地区产业转移的关键时期,为更好地实现长三角城市群和江淮城市群的合作,应从以下几个方面入手.

3.1 争取国家政策支持,创造良好的外部合作环境

从我国区域经济发展经验来看,政府的政策引导对一个地区经济的发展至关重要,因此很多地区把争取国家支持作为一种长期的发展战略,一方面争取到了国家的优惠政策和资金支持,另一方面又显示了对外开放、吸引投资、推动发展的品牌效应. 就江淮城市群与长三角城市群开展跨省的区域经济合作而言,在国家政策支持的基础上,还需要一个高于各合作单元的政府或类似机构制定相应的政策,该机构的主要职能在于:引导资源在区域内自由流动,提高资源使用效率;充分协调各种利益关系,合理分配协作收益,使城市群间的分工协作能够得以顺利延续下去;解决城市群合作过程中产生的各种冲突与矛盾,从而实现其协调发展.

3.2 加强地方政府之间的合作,强化政府在城市群合作中的作用

城市群间开展经济合作,除了中央政府的区域发展战略和区域政策之外,还需要地方政府之间的积极配合. 在长三角产业转移、皖江城市带示范区建设、合肥与马鞍山率先加入长三角等一系列战略实施后,江淮城市群和长三角城市群的联系更为紧密,合作将更加深入. 需要地方政府做好沟通、协调工作,避免地方之间因争夺资源、争夺人才等出现过度竞争甚至是恶性竞争现象,从而为实现城市群间的经济合作服务.

3.3 建立有效的分工协作机制,促进跨省城市群协调发展

进行分工协作是实现城市群合作的基础,应根据资源禀赋进行专业化分工协作,合理配置资源,通过产业间优势互补,组建跨区域、跨行业的大型企业或企业集团,使资源要素向优势企业集中,打造极具竞争实力的区域品牌. 安徽与苏、浙、沪地区相比较,在农副产品加工、煤炭开采与洗选、有色金属冶炼、烟草制品、电器机械及器材制造等产业具有比较优势,应重点发展这些产业. 对参与区域分工合作而蒙受损失的一方进行必要利益兼顾和补偿,从而减少地方政府合作和区域经济一体化发展的阻力,调动各方加入经济合作的积极性.[6]

本文运用生态学中共生理论,对长三角和江淮城市群合作的共生背景、共生单元、共生模式及共生环境进行研究,有针对性地提出了城市群的合作对策,为城市群合作的研究提供了一种新的视角.

[1] 袁纯清. 共生理论——兼论小型经济[M]. 北京: 经济科学出版社, 1998.

[2] 曲 亮. 基于共生理论的城乡统筹机理研究[J]. 农业现代化, 2004(5): 371-374.

[3] 安徽省统计局. 安徽统计年鉴2009[R]. 北京: 中国统计年鉴出版社, 2009.

[4] 吴长亮. 长三角城市群新增6会员[N]. 人民日报海外版, 2010-03-30(2).

[5] 李 刚. 共生理论视角下的区域合作研究——以成渝综合试验区为例[J]. 兰州商学院学报, 2008(6): 39-45.

[6] 张绪清. 分工与协作, 加快跨省区域经济协调发展——以川滇黔交界地带为例[J]. 贵州工业大学学报: 社会科学版, 2007(10): 89-92.

(责任编辑:陈 丹)

Cooperation of Jianghuai City Group and Yangtze River Delta City Group: from the Perspective of Symbiosis Theory

LI Qiang1, WEI Wei2

(1.School of Economics, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China;2. School of Business Administration, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

The problem of city group competition and cooperation has become the focus of theoretical community and practice department, while domestic scholars focused more on the study of city group competition than the research of the cooperation in which is less involved. In view of this, we analyze the cooperation of symbiotic unit, pattern and environment in Jianghuai City Group and Yangtze River Delta City Group by means of the Symbiosis Theory. We should make an effort for asking for support from national policy, strengthening the cooperation among local governments and establishing effective division and cooperation mechanism,and provide a new perspective for the research of city group competition.

Jianghuai city group; Yangtze river delta city group; Symbiosis theory

F127

A

1009-2854(2010)11-0074-04

2010-09-06;

2010-10-10

安徽省教育厅人文社科项目(2010sk212); 安徽省哲学社会科学规划办项目(AHSK07-08D11); 安徽财经大学青年科研项目(ackyq1027, ackyq1026, ackyq1053zc)

李 强(1981— ), 男, 江西黎川人, 安徽财经大学经济学院讲师.