新课程标准下化学研究性学习课内实施的策略

冯彦成

(南京市育英第二外国语学校江苏南京210044)

新课程标准下化学研究性学习课内实施的策略

冯彦成

(南京市育英第二外国语学校江苏南京210044)

研究性学习进入化学课堂教学,让学生亲身参与研究探索的全过程,逐步形成乐于探索、努力求知、敢于创新的心理倾向,初步掌握从事科学探究的一般规律和方法,进而树立创新意识,逐步实现创新学习,培养和提高分析解决问题的能力,以及实践能力和创新能力。

研究性学习;化学课堂教学;创设情境;创新意识;创新能力

研究性学习是由学生在一定情境中发现问题、选择课题、设计方案,通过主体的探索、研究求得问题的解决,从而体验和了解科学探索的过程,养成自主探究、创新的意识和习惯,形成和提高创造能力,增长知识,积累和丰富直接经验的活动过程。它要求学生选择探究的问题和探究的手段,让学生自主探究知识的发生过程,因而具有研究性;它从问题的提出,方案的设计和实施,到结论的得出,均由学生来完成,因而具有自主创新性;它一般要通过调查、实验、小课题研究、专题讨论、社会实践等方式进行学习,因而具有开放性。实施研究性学习的关键是创设问题研究的实际情境,学生的主体性研究活动和问题的解决过程。

将研究性学习引入化学课堂,使学生在教师的引导下,通过亲身经历和体验进行科学探究活动,激发学生学习化学的兴趣,增进对科学的情感,理解科学的本质,初步形成科学探究能力。本文所要探讨的研究性学习在化学课内实施的策略,旨在针对学生思维范围狭小,认知加工层次较低的弱点,引导学生多问、多思、多比较、多设计,使其思维真正能自由的发散、收敛,打破传统观念,消除思维定势,逐步实现创新学习,从而创造一种民主、和谐的课堂氛围,激发学生的好奇心、求知欲和学习兴趣,培养学生的创造兴趣、创造意识和创造精神。

一、巧设问题情境,培养其良好的思维品质

将课本知识、技能等创设成问题情境,引导学生在这些问题情境中主动发现问题、提出问题是开展研究性学习时教师的主要工作。在创设问题情境时,教师应收集、整理大量的素材,当然,这些素材也可发动学生广泛收集、寻找。“问题”必须精心准备,不仅要激发学生的学习兴趣,产生求知欲望,启发学生思维,同时也要注意让学生跳一跳够得着,不能对所要回答的问题失去信心。如在探究启普发生器的原理时,从最简单的二氧化碳发生装置入手,创设如下问题情境:

(1)如果酸不足,添加酸时,只能将橡皮塞拔掉,从容器口加入,在反应进行时操作很不方便,你能否设计一种装置,不需要将橡皮塞拔掉也能随时加酸呢?

(2)长颈漏斗最大的好处时可以随时加酸,但它能否使反应随时停止呢?有什么办法能使反应随时停止?

(3)用什么办法可以将石灰石和酸分开?

(4)石灰石放在隔板上,是不是就可以控制反应呢?怎样才能控制?

学生解决问题的办法各种各样,妙趣横生,一些想法也许是老师都没有想到的,其效果当然比老师干巴巴地讲,或让学生死记课本知识好的多。对于同一个问题,应该让学生从不同侧面来回答,形成尽可能多、新、独特的设想、思路和方法,如在教学生解答习题时尽可能一题多解,讲方法,讲思路,而不是讲答案。

二、鼓励学生发现问题、提出问题,培养其问题意识

学生的学习过程是主体对学习客体(包括现实客体和知识客体)主动探索,不断变革,从而不断发现客体新质,不断改进已有认知和经验的过程。因此,问题不仅要由教师精心准备,而且要鼓励学生大胆提出问题。在教学实践中,应以主动学习为基本学习方式,以主动探索、发现、解决问题的方式去掌握人类长期积累起来的关于自然和社会的系统知识,并在经验重组和交流活动中实现对已有认知的突破和创新,达到情感、行为的升华和提高。鼓励某学生大胆提出自己的思考和设想,会引起其他学生的不同思考,从而产生新的设想,由此得出的每一个设想又成为一系列新的刺激思考的诱因,这种互激效应能使学生在更为广泛、灵活和更为深刻、具体的思考中,引发出更多、更好、更为切实的创新设想。如:做空气中氧气含量的测定实验时,教师首先让学生仔细观察整个实验过程,然后鼓励学生从不同角度提出问题,如学生提出以下问题:

(1)为什么水会上升?

(2)为什么水上升到约1/5容器体积时水面不再上升?

(3)红磷的量有没有限制?为什么红磷必须过量?

(4)如果红磷不够,实验的结果会怎样?

(5)水上升的体积略小于1/5容器体积,造成该结果的原因可能有哪些?

(6)水上升的体积略大于1/5容器体积的原因是什么?

(7)能否用木炭代替红磷?蜡烛、铁丝、镁带等是否也可行?

(8)若只能用木炭做实验,你认为可行吗?你会作哪些改进?

(9)这个实验还说明了那些结论?

学生提出的问题有的浅显,有的深思,有的古怪,有的可笑,不管怎样,教师都应鼓励、引导,及时发现闪光点,切不可讽刺、挖苦、讥笑,只有这样,“问题”才能达到效果,探究教学才能达到目的。

三、变枯燥知识为研究性学习内容,培养其合作意识

化学知识点较多,学生学习时往往感到比较零乱,缺乏足够的学习兴趣,教师应做有心人,充分挖掘教材内容,把一些平淡无奇的知识转化为研究性学习内容。例如在进行“环境保护”复习时,为了让学生基本了解水质污染的原因、危害、防治措施以及环境保护的意义,我把课分成课前准备和课堂实施两部分。课前指导查找资料,引导学生加工处理资料,协助学生理顺角色关系,督促学生做好活动的计划、记录和报告;学生则要做好几项准备:(1)资料准备:被污染的各种物品、报刊资料、图片、照片及复习材料等;(2)角色准备:分别由不同的学生扮演村民代表、造纸厂厂长、双方辩护律师及陪审员;(3)发言准备:按不同角色分别准备各自的发言提纲。在课堂实施过程中,我首先以一段短剧让学生发现问题——水污染,然后通过剧情的发展促使全体学生积极参与到问题解决的过程中。结果学生通过查找、分析、处理和利用信息,体验了科学研究的一般过程和方法;通过不同角色的扮演,培养了自我表现能力和组织能力;通过对水质污染的原因的分析,提高判断及综合分析能力;通过污水治理方案的设计,更培养了应用化学知识解决实际问题的能力。

又如在学习“中和反应”时,首先把课题中的“活动与探究”布置给学生,同时补充测“中和反应中温度变化”实验,让学生根据各自的实验结果并结合所学知识加以解释。这期间由学生畅所欲言,充分展示自己的研究成果,然后由学生共同讨论哪一种解释更合理,结果学生最终想到了只有从溶液中存在的微粒间相互作用来解释,才能使分析与结果相一致;其次我又让学生通过课题研究总结自己的收获,这时学生不仅归纳出中和反应的一般规律,而且总结出中和反应的本质;与此同时,我又进一步让学生指出在研究过程中还存在哪些疑问,结果有学生竟提出该实验中“红色消失”现象不足以说明NaOH和HCl发生了中和反应,因为也可能是HCl与溶液中的红色物质反应,这充分显示出学习的主动性和思维的创造性;最后我用电脑模拟教材中“图10-14 NaOH与HCl反应”(人教版)的动画过程,再次形象生动的向学生揭示本课的主题——中和反应。可以说整个教学过程就是以学生为主体,让学生在发现问题、分析问题的过程中学习运用知识处理信息,学习团结合作解决问题。

四、解剖演示实验,将演示实验研究化,培养其创造能力

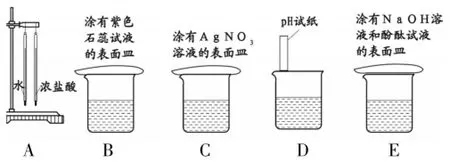

现行教材中“活动与探究”比较多,这极大地激发了学生的探究欲望,同时也安排了一部分演示实验。但是其验证性多于探究性,使得演示实验平淡无奇,缺乏足够的吸引力。教师应大胆创新演示实验程序,使演示实验学生化,提高实验的探究性和研究性。例如在讲述浓盐酸具有强烈挥发性时,怎样通过实验证明瓶口冒出来的“白雾”就是盐酸小液滴?浓盐酸挥发时温度是降低还是升高?我就适时地引导学生根据物理知识和盐酸的化学性质设计了如下几种检验方法。

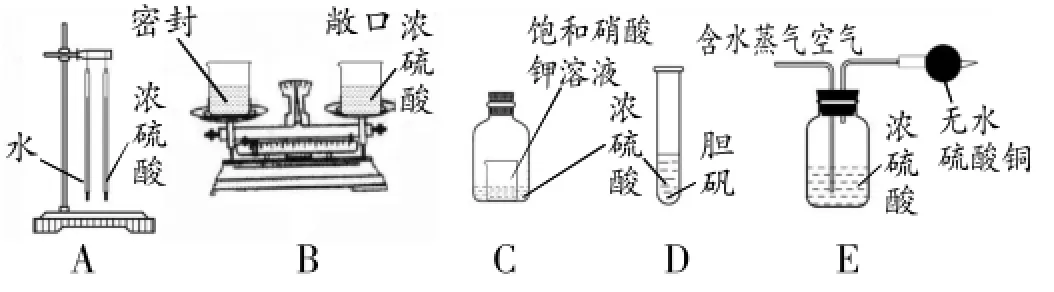

又如在学习浓硫酸的吸水性时教材给我们的结论是浓硫酸吸水时应放出热量,且质量增加,如果联系到无水CuSO4,碳酸钠晶体,饱和溶液等性质,可引导学生作探究。学生分组讨论设计了如下几组方案:

学生的设计有的可能不尽完美,甚至短时间现象并不明显,但是它却大大开阔了同学们的思路。由于是自己发现问题,所以研讨气氛非常浓厚,在设计中学生积极动脑,大胆提出新看法新途径,考虑问题更全面,认识加工能力逐步提高,对知识的运用日趋灵活,思维逐渐多样化,对理论不再盲从而重视了与实践的结合,逐步向创新学习转变。

五、激励学生参与,培养其主动研究意识

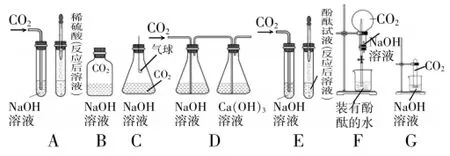

作为一名教师,应该转变观念,着眼于提高学生的全面素质,着眼于培养学生的能力,充分发挥学生的主动性,体现学生的创新精神。教师应不失时机地选择容易操作、安全性好、现象明显的实验,鼓励学生课后参与,激发学生的内在需要,启迪学生的创新思维。例如在学习NaOH性质时,课本上没有NaOH与CO2反应的实验,可将之布置给学生,请他们设计,结果设计了如下几种方案:

针对以上各方案,为激发学生探知欲,我又提出以下两个问题供思考:

(1)CO2能溶于水且与水反应,上述各装置中大量的NaOH溶液中既有NaOH又有H2O,怎样能说明CO2是与NaOH溶液反应的呢?

(2)根据你现有的知识,要想用上述各装置产生类似现象,你还能将气体CO2及NaOH溶液换成哪些物质?

这一问激起千层浪,学生又陷入沉思,最终交流讨论认为必须再做将NaOH溶液换成水的对比实验,即可解决问题。同时将气体换成SO2或HCl,NaOH溶液换成KOH溶液或氨水均可得到类似现象。

又如在开展了钢铁制品锈蚀条件的探究之后,可使研究性学习更深一层、更进一步,使实验探究型转向探究实验型。下面是教学实践中的例子。

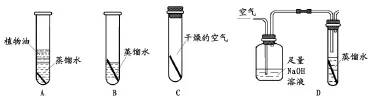

“铜在干燥的空气中化学性质不活泼,在潮湿的空气中,表面可生成铜绿(碱式碳酸铜)。”这是一个很好的信息源,可要求学生设计实验,对铜生锈条件进行探究。有的同学设计如下图的装置。

在教师指导下可设计如下问题:

(1)铜生锈所需条件实际上是铜与__相互作用,发生化学反应所致。[实验结论]

(2)D中广口瓶作用是__,发生反应方程式是____。

(3)铜生锈时产生铜绿化学方程式为____= Cu2(OH)2CO3[实验研究]

(4)铜和铁相比,____更易生锈,由此得出结论_____。[实验比较]

(5)若要清洗B中铜丝表面的铜锈,可将其浸入____中。试写出除去铜锈的化学方程式_____。[探索研究]

这样探索实验、分析实验、比较实验,不仅激发了学生探究事物本质的兴趣,更重要的是创新意识得到激发,创新思维能力也在积极参与中得到了锻炼。

这些从课内延伸到课外的身边的化学知识,还很多,如补钙产品、牛奶、塑料等等,它们大大激发了学生的学习热情和学习主动性、探索性,虽然有的有难度,但在教师指导下完全可以得到答案。正是课本上提供了这样一个难得的研究情景和信息源,为什么我们不花点时间去研究呢?要知道,也许上述每个问题花了10分钟甚至更长时间,但学生知道了怎样从已有知识中去发现和获得新的知识,而不管他的发现是多么幼稚,甚至可笑抑或错误,这种大胆猜想和假设的过程,就是研究性学习的步骤之一,更何况有些知识还是建立在实验基础之上的呢?

立足教材而不拘泥于教材,忠于教材而不盲从教材,新课标的人教版化学教科书给我们提供了一个很好的蓝本。我们应充分挖掘教材中的相似课题,进一步领会它的开放性和多样性,适时地实施研究性学习,让学生的创新能力和实践能力得到培养,让禀性、天赋不同的学生都有成功的机会,张扬其个性,展示其才华,初步形成科学精神和科学态度,提高其自主学习能力。这种研究问题的方法,学生一旦掌握就将终生受益。

研究性学习结合课堂内容的开展,既能使学生不会因研究性学习而增加额外的课业,真正对学习探索产生兴趣,教育教学质量也会因此而提高。可见,随着教育、教学改革的不断深入,改变学生的学习方式,倡导和探索研究性学习,无疑是信息时代对学校教育要求的体现,是培养学生创造精神和创新能力的一种新的尝试和实践。

1008-0546(2011)01-0052-03

G632.41

B

10.3969/j.issn.1008-0546.2011.01.024