大学生网络素养现状的调查报告

——以常州某高校为例

夏天静

(常州工学院人文社科学院,江苏 常州 213002)

互联网作为传播信息的新媒介,自1994年4月20日①中国全功能接入Internet以来②,逐步在社会的整合中成为核心,渗透到社会生活,融入到个人生活,改变和重塑着网民的生活方式、思维模式和行为习惯,将中国迅速引入网络时代。对大学生来说,网络不仅是他们获取学习信息的工具,更逐步成为其生活的一部分。网络世界虚拟的感受、认知、情绪、体验和行为,都影响着他们对现实生活的体验,进而影响其身心成长,大学生的网络素养与其社会化转变过程密切联系。

因此,大学生的网络素养教育已成为教育研究者的一个重要课题,而大学生网络素养现状的实证性分析是进行大学生网络素养教育研究的基础。

一、调查的方法

(一)调查对象

本次的调查对象为常州某高校在读生,以抽样调查的方式收集数据。样本的性别构成情况为男性占55.7%,女性占44.3%;专业构成情况为理科占61.0%,文科占39.0%;被调查对象所在年级的构成情况为大学一年级、二年级、三年级、四年级分别占25.8%、25.3%、25.6%、23.3%。

(二)调查内容

调查问卷采用自编问卷的形式,调查内容主要包括大学生的网络使用状况、网络运用状况、网络道德状况、网络法律常识等等,涉及对网络使用知识的掌握程度、对网络媒介的了解程度、网络行为的管理状况、网络应用能力的状况、网络道德观念和网络法制观念等多项议题。

(三)调查方式

2009年11月1月至12月31日,通过发放调查问卷进行调查,共发放了问卷600份,回收问卷574份,回收率为95.7%,其中有效问卷574份,有效回收率95.7%。全部问卷资料经过核查、整理后进行编码,然后输入计算机,采用spss18.0统计软件对所得的原始数据进行了处理与分析,分析类型主要为单变量的描述统计和多变量的交叉分析,力求数据真实、分析可靠。

二、对大学生网络素养的数据分析

(一)大学生网络使用知识状况的分析

随着我国电信业的快速发展和经济水平的逐年提高,一般家庭都已经购置家用电脑,开通宽带上网业务,因此当代大学生在中小学时代已经广泛接触和使用计算机和互联网。调查数据显示,96.0%的大学生认为自己已经掌握了常用的计算机网络知识,仅有11.0%的大学生认为自己对电脑安全的保护措施不清楚。

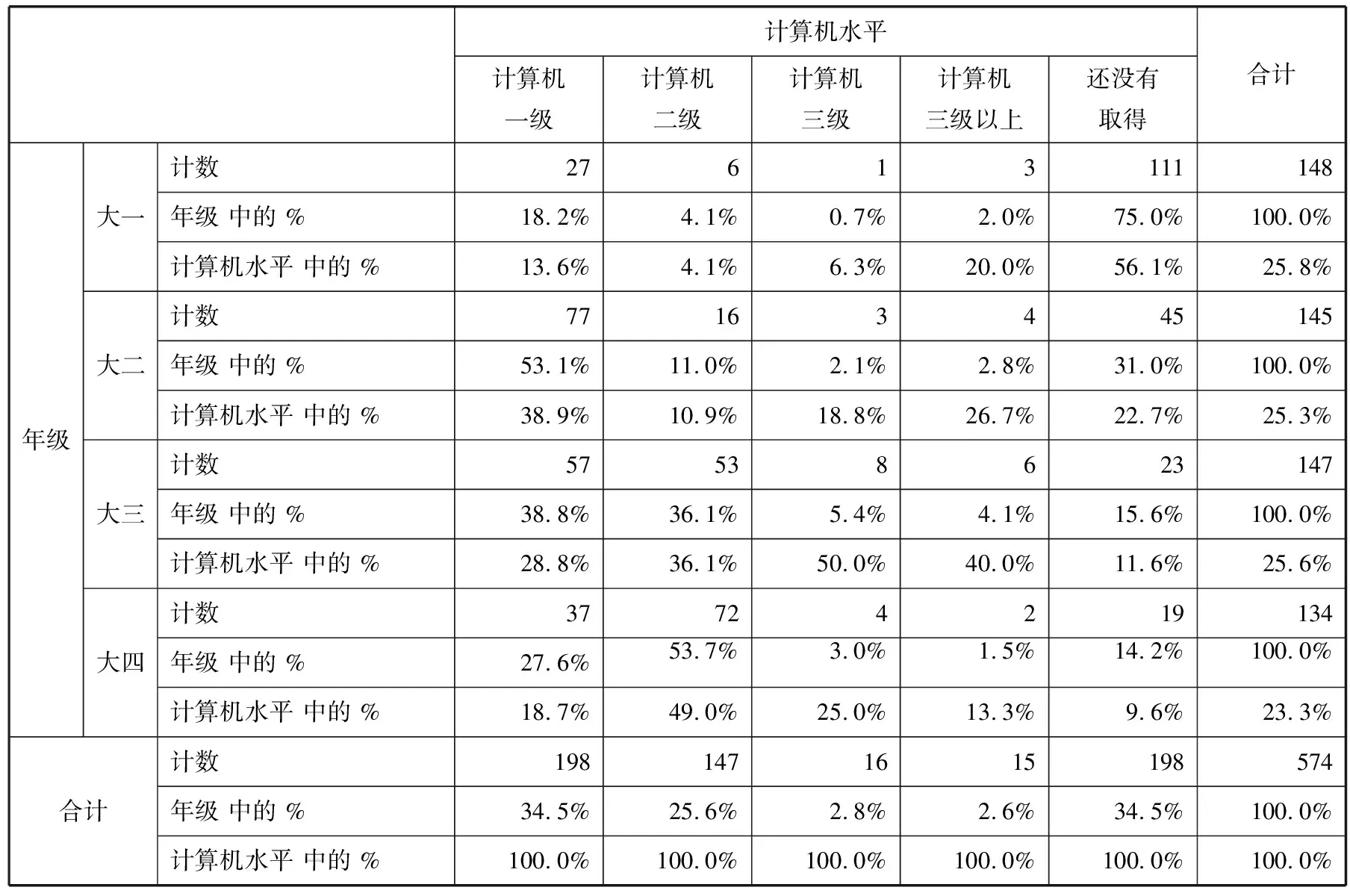

我国中小学教育中计算机技术教育的开展使大学生在进入大学以前已具备一定的计算机和网络使用知识,能熟练地操作计算机,加上大学一年级计算机公共基础课程的开设,当代大学生的计算机网络知识的储备已完备,调查数据显示:65.5%的大学生已取得社会公认的计算机一级以上的证书,并且各年级大学生的计算机水平并没有进阶式的提升(见表1)。

表1 年级*计算机水平交叉制表

(二)大学生网络行为管理状况的分析

上网已成为绝大多数大学生的固定生活内容,99.8%的大学生都有接触网络的经历,59.9%的大学生最主要的信息来源是网络,47.2%的大学生每天都有上网的习惯,累计有73.3%的大学生平均每天上网1小时以上。可见网络这一新兴媒体在大学生中的普及程度非常高,影响很大。并且有30.3%的大学生经常习惯性地挂在网上,这也表明网络虽然可以促进大学生的信息获取、交往拓展、社会参与和生活便利,但是也容易导致一定比例的大学生与现实脱离,可能造成一定程度的网络沉迷和网络成瘾。

由于大学相较于中学学习阶段压力较小、课余时间较多,加上校园宽带和手机上网业务的发展,当代大学生与网络接触频繁。调查数据显示:29.8%的大学生每天要使用即时通信工具(如QQ、移动QQ),17.8%的大学生经常使用电子邮件,69.3%的大学生经常浏览网络新闻,89.5%的大学生拥有个人网页(如QQ空间、博客),64.1%的大学生经常使用搜索引擎,22.3%的大学生经常玩网络游戏,68.1%的大学生经常使用网络音乐和网络视频,20.9%的大学生经常看网络小说,13.2%的大学生经常网上购物。可见,当代大学生的网络应用广泛,涵盖了网络应用的交流沟通、信息获取、网络娱乐和商务交易四大类。

广泛的网络应用也带来了较多的困扰,这也是大学生群体网络问题频发的原因之一。大学生群体对网络负面影响的防御能力又如何呢?以网络不良信息为例,数据显示,在网上遇到不良信息,如色情、暴力、反动等内容后,7.1%的大学生会接着浏览并自认为会受到影响,17.8%的大学生会接着浏览并自认为不会受到影响,72.6%的大学生会关掉网页,2.4%的大学生会向有关部门反映。

(三)大学生网络应用能力状况的分析之一:网络信息评估力

网络信息的生产方式和目前仍不完备的监督体制,使得网络虽然在丰富性上远远超越了广播、报纸和电视,但真实性远不及三大传统媒介。当代大学生是如何来评估自己在网络上获取信息的真实性和价值呢?

表2的调查数据显示,1.0%的大学生对从网络上获取的信息没有产生过质疑,完全相信其真实性;34.7%的大学生对从网络上获取的信息经常产生质疑,并做进一步分析、思考。调查数据还显示出,随着年级的递增,能对从网络上获取的信息经常产生质疑的人数百分比没有显著增加,而对从网络上获取的信息没有产生过质疑的人数百分比没有显著减少,可见大学生群体的网络评估能力并没有因此而显著增强,这与我国高校未开设网络素养课程不无关系。

表2 年级* 信息分析交叉制表

而当两个网络媒体对同一事件的报道有分歧时,调查数据显示,3%的大学生无所适从,44.6%的大学生在总结所收集的信息的基础上进行选择,24.4%的大学生相信规模大、更规范或高知名度的网站的报道。另一调查数据显示,67.4%的大学生通过网站的规模、规范性及知名度来判断网络信息的权威性。仅1/3(34.7%)的大学生具备基本的评估意识,不足1/3(24.4%)的大学生本能地以大规模、高知名度这一单一标准来判断权威性和真实性,可见大学生因个体的差异形成了良莠不齐的网络评估能力,而大学生群体网络信息的评估能力也差强人意。

(四)大学生网络应用能力状况的分析之二:网络媒介参与力

大学生是网络上活跃的群体,调查数据显示,89.5%的大学生拥有个人网页,可见拥有个人网页(如博客、QQ空间)已成为大学生的时尚标志。但大学生群体并不是勤劳的小蜜蜂,调查数据显示,仅有4.4%的大学生每天更新个人网页,26.0%的大学生经常更新个人网页,51.0%的大学生偶尔更新个人网页,剩下18.6%的大学生从不更新个人网页。另一调查数据显示,有14.5%的大学生从未在网上(如论坛、博客、QQ空间等)发布和表达自己的思想或观点。

可见,大学生对网络媒介有参与的欲望,但参与积极性一般,当然这也会受到大学生在校上网条件的限制。

(五)大学生网络应用能力状况的分析之三:网络学习发展力

由于是在校学生的身份,大学生的网络学习发展力更具体地表现为网络学习的能力(网络学习力)。大学生网络学习力包括学习信息的获取和学习问题的求助两个方面。

第一,学习信息的获取。

(1)59.9%的大学生最主要的信息来源是网络,超过了电视(12.4%)、报纸杂志(10.6%)和广播(1.2%)等三大传统媒介。

(2)97.9%的大学生上网查找学习资料,可见搜索引擎已经成为绝大多数大学生除课堂学习和书本阅读以外获取信息的重要入口。

(3)搜索引擎、网络新闻、个人网页已成为大学生获取信息的重要途径,调查数据显示,64.1%的大学生经常上网查找学习资料,69.3%的大学生经常浏览网络新闻,27.2%的大学生经常浏览个人网页。可见由于互联网即时、便利的特性,其传播的深度和速度都领先于传统媒体,尤其是经过2008年北京奥运会和汶川地震等重大新闻事件,互联网已经成为大学生关注新闻事件最便捷的传媒工具之一。

(4)在专业信息的获取上,调查数据显示:77.2%的大学生会对网络上取得的专业知识进行总结和归纳;13.2%的大学生对所学专业的网上资源不了解,没有利用过。另一调查数据则显示48.4%的大学生从来没有使用过网络数据库,如中国学术期刊、维普中文科技期刊、超星电子图书或万方数据库。可见,大学生的网络学习意识比较强,但科研能力还不够强。

第二,学习问题的求助。

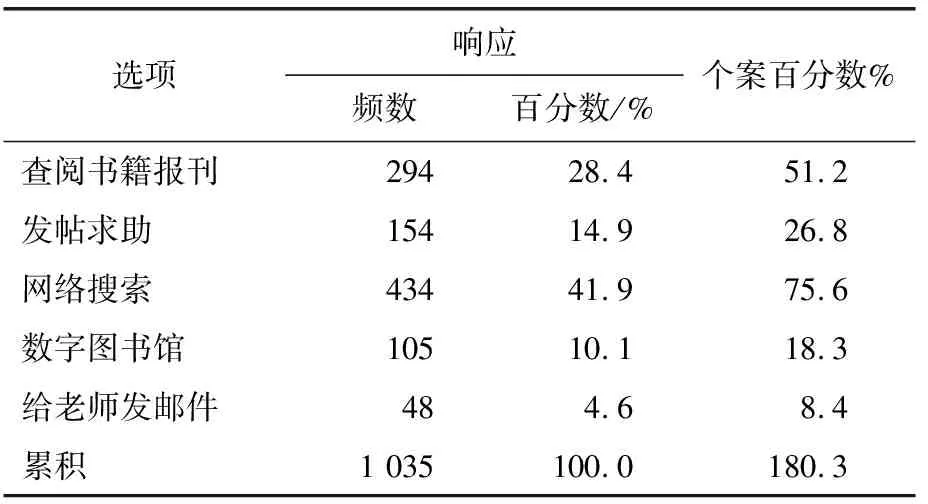

学习上出现问题时,除了找人面对面解决外,表3的调查数据显示,在可以多选的选择中,75.6%的大学生选择利用搜索引擎搜索网络信息,26.8%的大学生选择上网发帖求助,18.3%的大学生选择在数字图书馆里查找答案,8.4%的大学生选择给老师发邮件。可见,网络已成为3/4以上(75.6%)大学生问题求助的重要途径。

表3 大学生学习问题的求助状况

(六)大学生网络道德修养状况的分析

调查数据显示,86.6%的大学生认为在网络交往中需要遵守现实社会交往中的规范和伦理,2.9%的大学生认为不需要遵守。可见4/5以上(86.6%)的大学生认识到了网络伦理道德存在的重要性。

以“人肉搜索”为例,调查数据显示,7.3%的大学生没有听说该现象,9.1%的大学生认为网络上的“人肉搜索”应该停止使用,72.8%的大学生认为要理性使用,8.2%的大学生认为要鼓励使用,2.6%的大学生认为说不清。可见大多数当代大学生对“人肉搜索”的认识比较客观和全面,片面否定和片面肯定“人肉搜索”的比例仅占17.3%。

(七)大学生网络法律修养状况的分析

调查数据显示,58.4%的大学生没有接触过任何网络信息类法律法规。可见,我国高校网络法律法规教育的空白导致了当代大学生网络法律知识的缺失。

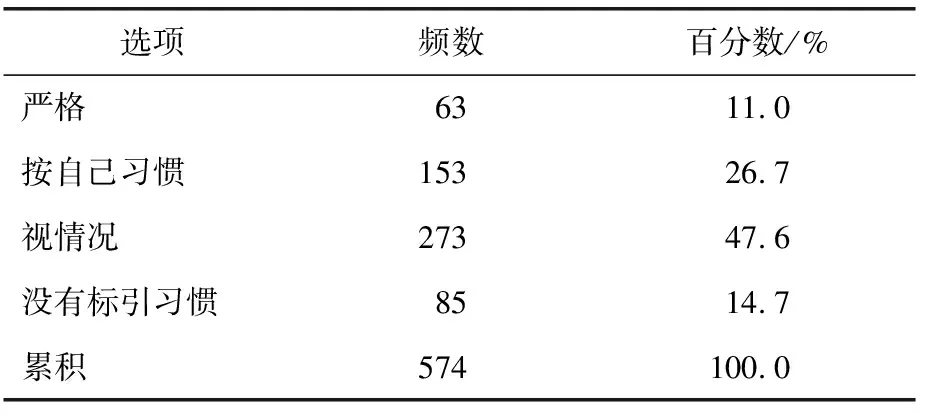

以“黑客”行为为例,调查数据显示,对于非法截取他人信息、非法破坏他人网站、在网上传播病毒等“黑客”行为,8.7%的大学生佩服,11.0%的大学生想学,71.6%的大学生认识到是一种网络犯罪,8.7%的大学生无所谓。再以“网络资料的引用”为例,仅11.0%的大学生在引用网上的资料时,是严格按照引用标准引用的,14.8%的大学生是没有标引习惯的(见表4)。可见,当代大学生的网络法律意识相较于其网络伦理道德意识而言稍逊。

表4 大学生网络资料的引用习惯

三、大学生网络素养的综合状况

综合以上调查数据,我们可以描绘出当代大学生网络素养的实际情况。

(一)大学生的网络使用知识掌握很好

根据调查可知,大学生很好地掌握了计算机和网络使用、维护方面的基本知识。

(二)大学生的网络行为管理能力良好

大学生的自我管理和自我保护意识还是比较强的,但实际的管理和保护能力还需要进一步确证。

(三)大学生的网络应用能力一般

1.绝大部分大学生基本具备了网络评估意识,但网络评估水平不高;

2.只有一小部分大学生在网上发布和表达自己的思想或观点,发挥自身的影响力和参与力;

3.大学生已形成通过网络来搜索学习资源的习惯,但大多仅是为了应付作业和考试,其网络学习意识和能力还有待加强。

(四)大学生的网络道德修养较高

大多数大学生认为在网络交往中需要遵守现实社会交往中的规范和伦理,对“人肉搜索”等网络行为有理性认识,具备了基本的网络伦理道德。

(五)大学生的网络法律修养一般

大多数大学生有基本的法律常识,能认识到“黑客”等网络犯罪的危害,但近半数的大学生没有接触过我国的任何信息类法律法规,在引用网上资料时知识产权意识不高,其网络法律修养亟需通过法律专业课程来加强。

注释:

①1994年4月20日,NCFC工程通过美国Sprint公司连入Internet的64K国际专线开通,实现了与Internet的全功能连接。中国成为国际互联网大家庭中的第77个成员,这一天被视为中国进入互联网时代的起点。

②中国互联网络信息中心:《中国互联网发展大事记(1987-2007)》,http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2003/10/22/1001.htm。