低分子量肝素钙与肝素钠治疗不稳定型心绞痛的疗效比较

叶 军

(浙江省开化县人民医院,浙江 衢州 324300)

不稳定型心绞痛是介于稳定型心绞痛和心肌梗死之间的一种不稳定的心肌缺血综合征,常有较严重的冠状动脉粥样硬化病变,血管狭窄程度大于50%(或冠状动脉腔切面积大于70%),通常由于某支冠状动脉内粥样硬化斑块破裂引起,即斑块破裂处迅速发生血小板血栓使血流减少,但通常不完全阻断血流[1]。肝素和低分子肝素具有快速和持续的抗血栓形成作用,并能改善血流动力学。其中低分子肝素具有生物利用率高,半衰期较普通肝素明显延长,而出血的危险性较低,无须实验室监测等优点。为此,笔者比较了两者对不稳定型心绞痛的临床疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2006年12月至2009年12月我科收治的不稳定型心绞痛患者109例,诊断均符合中华医学会心血管病分会、中华心血管病杂志编辑委员会《不稳定型心绞痛诊断和治疗建议》中的诊断标准[2]。排除75岁以上,近期有出血性疾病和严重心、肝、肾功能异常,有活动性溃疡、肺结核、恶性高血压(舒张压大于110 mm Hg),安装永久起搏器,有抗凝禁忌证的患者。将患者随机分为3组。肝素钠组(A组)30例,其中男16例,女14例;年龄55~70岁,中位年龄62岁。低分子量肝素钙组(B组)42例,其中男22例,女20例;年龄56~72岁,中位年龄63岁。对照组(C组)37例,其中男19例,女18例;年龄51~72岁,中位年龄61岁。3组患者的年龄、性别等一般资料差异无明显统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

3组均采用常规治疗措施,给予硝酸酯类、β-受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、肠溶阿司匹林等。在常规治疗的基础上,A组予肝素钠(天津生物化学制药有限公司)10 000 U静脉滴注,B组使用低分子量肝素钙(葛兰素史克天津有限公司)4 100 U脐旁皮下注射,均每日1次。3组疗程均为7 d。

1.3 观察指标与疗效判定标准[3]

治疗7 d后记录评价指标,观察治疗前后心绞痛发作次数、疼痛程度、每次发作持续时间和常规心电图12导联ST-T变化,运动耐量,5~7 d内是否使用硝酸甘油,以及药物不良反应(有无出血、药物过敏或其他反应)等。心绞痛改善程度以心绞痛不再发作为显效,心绞痛发作次数减少2/3或发作持续时间明显缩短为有效,症状无改善为无效。心电图疗效以ST段压低(抬高)恢复正常或大致正常为显效;ST段恢复0.05 mV以上但仍未达正常为有效;未达上述标准者为无效。

1.4 统计学处理

应用SPSS 13.0统计软件,计数资料采用 χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

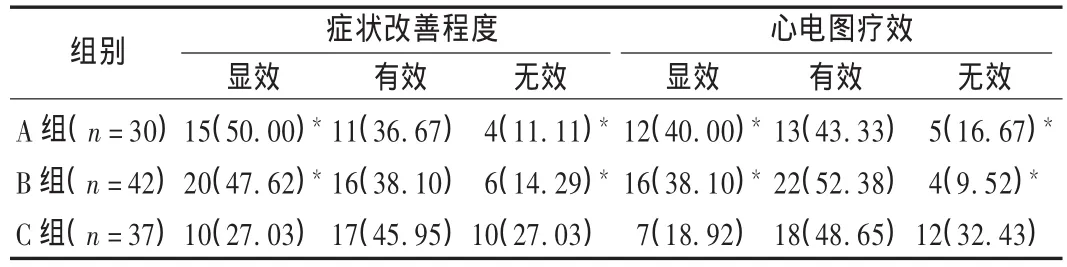

2 结果

3组临床疗效比较见表1。A组有出血倾向2例,血小板明显下降2例,消化道出血1例,鼻衄2例;B组有出血倾向1例;C组未出现不良反应。

表1 3组患者临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

不稳定型心绞痛可独自存在,亦可与血栓形成并存,目前多主张采用抗栓治疗,以防止和减少病变部位血栓形成和扩展[4]。目前其常规治疗方案为应用单硝酸异山梨酯、口服阿司匹林、β-受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、他汀类调脂药,研究表明常规抗心绞痛药物如硝酸盐制剂、钙离子拮抗剂、β-受体阻滞剂等是通过增加心肌氧供或降低心肌耗氧量而发挥作用,对伴有血栓机制参与的不稳定型心绞痛患者效果较差,因此,临床开始应用抗血小板及抗凝机制来治疗这类患者[5]。

肝素制剂有低分子量肝素和标准肝素。普通肝素抗凝作用主要靠抗凝血酶Ⅲ和因子Ⅱa形成三元复合物而使抗凝血酶Ⅲ能有效灭活凝血酶,但仅抑制血液循环内的凝血酶,对血栓中的凝血酶无效,又因相对分子质量大、生产利用度低,且有出血倾向、血小板减少、脂代谢异常等反应,停用后缺血会加重而使病情反复。低分子量肝素是普通肝素酶解或化学降解的产物,相对分子质量为1 000~10 000,平均相对分子质量为4 000~50 000。低分子量肝素除具备普通肝素的抗凝血酶Ⅲ、保护血管内皮、防止血小板黏附、促进侧支循环等全部药理作用外,还具有以下特点:1)其抗Ⅹa与抗Ⅱa之比为4∶1~2∶1,很少引起血小板减少,极少引起出血倾向;在抗凝血酶Ⅲ和HCⅡ的介导下,对FⅩa,FⅡa和其他蛋白水解酶具有抑制作用,并可促进酶抑制物如凝血酶-抗凝血酶、FⅩa-抗凝血酶的形成;也可通过细胞调节作用来发挥抗血栓功能。2)生物利用度超过90%,体内生物半衰期长,不易清除,抗凝效果更强,从而使心绞痛发生率降低。3)通过内皮细胞的介导作用,导致组织型纤溶酶原激活物和前列腺素类物质的释放而作用于纤溶系统,发挥明显的纤维蛋白溶解作用;还具有延迟性抗血栓功能,所产生的预防性抗血栓作用一般超过24 h;可作用于血管葡聚糖,加速膜结合物的释放,从而改变血栓的状态。低分子量肝素抗凝血活酶活性较弱,对血小板功能影响小,活化部分凝血活酶时间和凝血酶时间延长不显著,出血危险性相对较低[6]。

临床抗凝治疗沿用的普通肝素,由于有引起血小板减少、出血以及皮下注射吸收率低等缺点,实际应用已有所减少。低分子量肝素现正受到临床的重视,可明显减少心肌梗死的复发率,随访6个月,心脏异常事件的总发生率治疗组为14%,对照组为43%(P<0.01)[7]。低分子量肝素治疗不稳定型心绞痛,可使其发作频率减少,发作间隔时间延长,心电图和动态心电图显示心肌缺血明显减少,安全、有效且未见明显副作用[8]。

总之,肝素钠与低分子量肝素治疗不稳定型心绞痛均有效,后者更有效、可靠、安全,不需实验室监测。

[1]Lusis AJ.Atherosclerosis[J].Nature,2000,407(6 801):233-241.

[2]中华医学会心血管病分会,中华心血管病杂志编辑委员会.不稳定型心绞痛诊断和治疗建议[J].中华心血管病杂志,2000,28(6):409-412.

[3]石闺英,郑 剑,曾进荣,等.低分子肝素钙加舒血宁治疗不稳定型心绞痛疗效观察[J].人民军医,2007,50(7):415-416.

[4]高润霖,吴 宁,胡大一,等.心血管病治疗指南和建议[M].北京:人民军医出版社,2005:1-9.

[5]韩 凌.不稳定型心绞痛发病机理及肝素抗凝治疗[J].心血管病学进展,2002,23(6):321-325.

[6]王鸿利.低分子肝素临床应用[J].临床血液学杂志,1997,10(4):146-151.

[7]吕 晨.依诺肝素治疗冠状动脉疾病的临床潜力[J].国外医学·药学分册,1999,26(8):211.

[8]丁晓梅,范西真,余 华,等.低分子肝素治疗老年不稳定型心绞痛疗效观察[J].国外医学·心血管疾病分册,1999,26(3):173.