轻歌剧《蝙蝠》的喜剧内涵及版本比较

王纪宴

王纪宴:中国艺术研究院音乐研究所副研究员

轻歌剧是由意大利文和英文的“operetta”一词翻译而来,法文为“opérette”,就字面意思而言是“小歌剧”。虽然,人民音乐出版社出版的颇具权威性的《牛津简明音乐词典》对“operetta”的翻译有两个——“轻歌剧,小歌剧”[1],但在汉语口语及书面语中几乎没有人使用“小歌剧”这一说法。所谓轻歌剧,即是情节和音乐均较一般歌剧更轻松的歌剧,《牛津简明音乐词典》列出的两个典型例证作品是奥芬巴赫的《美丽的海伦》和约翰·施特劳斯的《蝙蝠》。这一排序显示了词典的英国编纂者略显古怪的口味,因为,对于更多的人来说,无论从哪个方面看,《蝙蝠》应该理所应当地居于轻歌剧这一体裁之首。

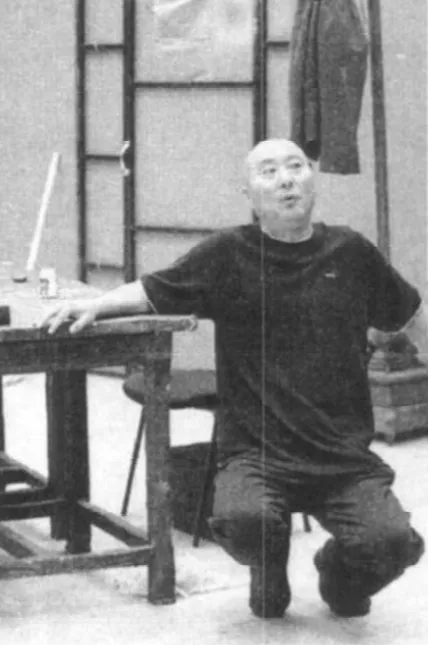

中国读者熟悉的博学而睿智的奥地利音乐学家马塞尔·普拉维教授盛赞《蝙蝠》是“奥地利的民族圣物”,他进而写道:“在1873—74年的秋天和冬天,约翰·施特劳斯在其位于赫岑多夫大街18号的别墅里利用42个夜晚写下了这部最伟大的轻歌剧杰作。”[2]《蝙蝠》的魅力使得像耶胡迪·梅纽因这样的演奏大师竟能为之着迷到如此程度,如他在自传《未完成的历程》中所回忆的:“我记得1929年在柏林由马克斯·莱因哈特执导上演的《蝙蝠》,使得我事后整整三天迷醉于其中不能自拔。”[3]但有些令人不可思议的是,这部在欧美脍炙人口的轻歌剧名作在我国上演的机会极少,尽管其中的序曲和选段早已成为音乐爱好者和音乐会听众耳熟能详的名曲,但直到2011年6月4日至7日,国家大剧院连续四个夜晚隆重上演,完整的舞台版《蝙蝠》才引起了众多歌剧听众的浓郁兴趣并展现出轻歌剧独特的喜剧内涵。作为国家大剧院重点推出的“自制剧目”,《蝙蝠》的最大亮点一是中文版,即剧中的大量道白是采用的中文而不是原文的德文,而演唱的唱词则仍保留德文;二是邀请了知名喜剧演员陈佩斯客串这部轻歌剧,在第三幕中饰演狱卒弗劳什一角,并参与了道白的切磋确定。《蝙蝠》的中文化取得了轰动性成功,此剧被列入国家大剧院经典保留剧目并且将在下一演出季再度推出,便是有力证明。陈佩斯功不可没,对于众多听众,甚至包括那些平时没有机会和兴趣接触歌剧及轻歌剧的人,陈佩斯的出场本身就是喜剧因素的醒目标志。《蝙蝠》在德语国家以外的国家上演时,比如在英美,通常也将道白改为本国语言并添加笑料,以突出轻歌剧的喜剧功能。国家大剧院版《蝙蝠》的中文道白中出现了不少华夏俗语和谚语,甚至有“二锅头”这样十足京味儿的道具。此前由指挥家余隆与中国爱乐乐团上演的“准舞台版”(即英语国家颇为常见的“semi-stage production”)轻歌剧——雷哈尔的《风流寡妇》——率先尝试了这种将轻歌剧本土化的做法,而且,由上海歌剧院导演李卫编写的道白可以说毫无顾忌地揉进了当下流行话语,从男主角丹尼罗伯爵的口中说出了“不差钱儿”。那么,类似的做法在多大程度上可以被歌剧听众认可和接受?陈佩斯、二锅头这些中国乃至北京地方元素是否会影响《蝙蝠》这样的轻歌剧原有的喜剧内涵以及其独具魅力的维也纳韵味?

“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯在他的数百首圆舞曲、波尔卡、进行曲之外创作了16部轻歌剧,以《蝙蝠》和《吉普赛男爵》为最佳,而两者中《蝙蝠》更为世人熟知。之所以如此,歌剧脚本作者起到了非常关键的作用。德文的歌剧脚本系两位作者卡尔·哈夫纳和里夏德·格内根据法文喜剧《圣诞晚餐》改写,而《圣诞晚餐》的两位作者为比才的《卡门》和奥芬巴赫的多部轻歌剧写作脚本的两位法国人——“书商兼讽刺作家梅拉克和作曲家‘犹太女人’的侄子、政府官员鲁多维奇·哈莱维”[4],约翰·施特劳斯绝非瓦格纳那样的能自己动手写作脚本的音乐家,“由于他不精通文墨和戏剧,也由于他学识并不渊博,他没有能力参与一个脚本的创作。但是他清楚地知道问题在何处。”[5]法奥两国四位作家的努力,加上约翰·施特劳斯的敏锐直觉,成就了《蝙蝠》的出色脚本。这部轻歌剧的情节来自一场蓄意的报复,起因是在第二幕里由男主角爱森斯坦得意忘形地讲出的:

“几年前,在一个快活的假面舞会上,我扮成一只蝴蝶,法尔克博士扮成一只蝙蝠。不幸的是,我们的朋友法尔克喝得实在太多,也怪我,在他人事不省时将他独自留在回家途中一颗大树下面。等他一觉醒来已是白天,可怜我们的朋友,穿戴着他那全套的蝙蝠行头,在光天化日、众目睽睽之下,狼狈不堪地走过了半座城才回到家。自那以后,人人都知道他是‘蝙蝠博士’。”[6]

被爱森斯坦弃余街市、颜面尽失并从此落下“蝙蝠博士”绰号的法尔克博士一直寻机报复爱森斯坦。他在又一次假面舞会来临之前精心筹划、巧施手腕,使得爱森斯坦连连出丑,“蝙蝠”得以心满意足。但最后的结局是二人不计前嫌,重归于好,同众人一起高唱“这都是香槟酒的错!”应该说,恶作剧、报复、骗局、误会、人性的弱点,构成《蝙蝠》喜剧内涵的所有这些因素都称不上有创新性,甚至可以说是陈词滥调。《蝙蝠》像绝大多数喜剧一样,在剧情上并非没有瑕疵,甚至要以听众的宽容作为前提,比如在对于剧情至关重要的第二幕化妆舞会上,爱森斯坦一眼认出了偷偷穿上他夫人罗莎琳德的服装冒充“年轻艺术家”出现在舞会上的阿黛勒,阿黛勒也立即认出了自己的主人,虽然,她只能死不承认,还讽刺挖苦主人认错了人。但同样是爱森斯坦的眼睛,却认不出自己的夫人!《蝙蝠》首演数日后,《维也纳画报专刊》就指出了这一致命漏洞:“妻子穿上一件化妆舞衣,她的丈夫就不能从其姿态和身材上立即认出自己的妻子,这位丈夫的头脑岂不太简单了吗?”[7]使得《蝙蝠》自1874年首演百余年来生命力旺盛的原因,是其剧情所透出的对人性的洞悉和宽容,以及将这一切粉饰到最大化的约翰·施特劳斯的音乐。无论就剧情的“无害性”还是音乐的高度雅致悦耳而言,《蝙蝠》都体现了维也纳这座闻名遐迩的“享乐城市”的特色,也是在和平时代更具普适性的审美情趣。对维也纳的这一特征深有感触的茨威格曾写道:“而所谓文化不就是用艺术和爱情把赤裸裸的物质生活蒙上最美好、最温情和最微妙的色彩么?”[8]而普拉维对于《蝙蝠》的阐释将此剧的喜剧内涵引向更深的理解,在他看来,《蝙蝠》剧中的人物“都想占有命运不允许他们占有的地位和拥有命运未赋予他们的东西。罗莎琳德在她丈夫身边感到无聊,很想有个情夫,可是未能如愿。爱森斯坦很想在舞会上以胜利的唐璜的姿态引诱轻浮的舞女们,可是并未成功。而使女阿黛勒也很想像她姐们那样作为舞蹈演员到剧院中去谋生,但她仍只能是使女。”[9]

轻歌剧一如任何舞台作品和音乐,其实现是通过实际演出,在不同导演、演员等的制作演出中得到不同阐释。《蝙蝠》作为世界各大歌剧院演出频率最高的剧目之一,记录为影像和录音的机会也非常多,体现了各个时代以及不同文化背景下的不同阐释。

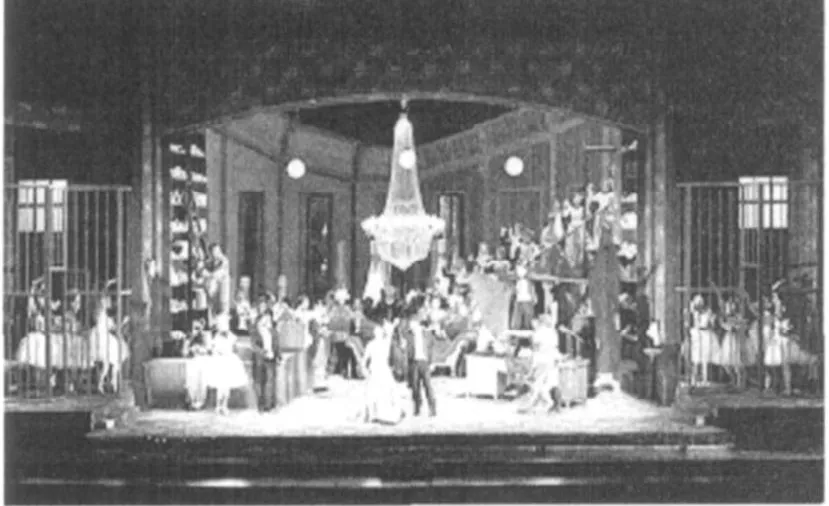

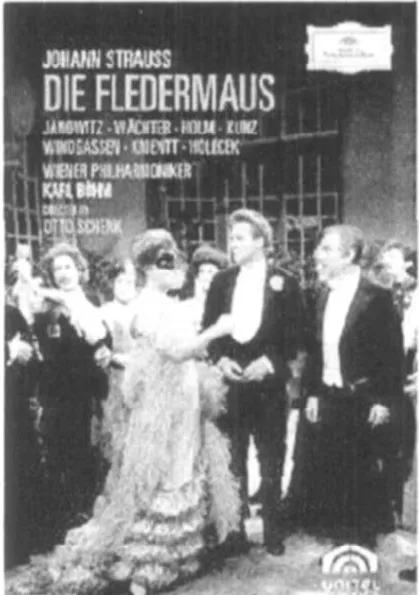

如果说,德语国家之外的国家地区演出《蝙蝠》体现的是道白本土化的改写趋势,那么在德语国家尤其是奥地利的阐释则体现出对原作的日趋尊重,以其更完整地呈现这部轻歌剧的喜剧内涵。上文提到的曾让梅纽因迷醉得难以自拔的1929年演出,导演莱因哈特对原作的改动可谓大刀阔斧,是今天的任何一位导演都不敢效法的。首先,他的表演团体并不是歌剧院或歌剧团,而是“一个由歌唱演员和话剧演员联合组成的剧团”;他将《蝙蝠》自问世以来一直由女演员饰演的俄罗斯亲王奥尔洛夫斯基交给男演员饰演。更为过分的是,他请作曲家埃里希·科恩戈尔德[10]对全剧音乐进行了重大改写,将话剧演员们无法胜任的唱段改为乐队演奏,并且随意在剧中插入施特劳斯其他作品的旋律,有的唱段写成了流行歌曲风格。时至今日,对《蝙蝠》的音乐部分进行如此改写的做法再不被接受。而在维也纳国家歌剧院及德国主流歌剧院的演出版本中,占据主导地位的是对原作的高度尊重。这一点可以从德意志唱片公司1987年发行的由卡洛斯·克莱伯在慕尼黑巴伐利亚国家歌剧院指挥演出的著名版本(DVD,DG 073 007-9)中得到印证。奥托·申克的导演手法将传统的舞美、表演风格与音乐的忠实呈现有机结合。演员阵容是德语国家的理想组合:两位女主角罗莎琳德和阿黛勒的饰演者分别为帕米拉·考布尔恩和珍妮特·佩利,她们既有优美圆润的女高音嗓音,又有姣好的容貌胜任其角色。佩利所饰演的阿黛勒尤其引人瞩目。这一舞台形象属于歌剧中常见的富有魅力的“风流侍女”类型,在《蝙蝠》中,她聪明伶俐、活泼可爱、能说会道而又不幸“心比天高,命比纸薄”,她接到女友的邀请,请她前去参加奥尔洛夫斯基亲王举办的化妆舞会(其实是法尔克冒她女友名义发出的邀请),她为了求得女主人罗莎琳德的许可,谎称姑母生病。她在第一幕开头的唱段几乎没有旋律,只是单调的几个音的重复,形象地表现了她的心事重重的絮叨;而乐队则随着她的唠叨悄然奏出一支极为动听的舞蹈旋律,表现了她心目中的舞会场景。这是约翰·施特劳斯最可爱的笔触之一。谎言是虚荣,使得阿黛勒这一形象非常真实可信。在同样由奥托·申克执导、1980年在维也纳国家歌剧院的演出(DVD,TDK D0097)中,饰演阿黛勒的是明星级的捷克花腔女高音艾迪塔·格鲁贝洛娃,她的敏锐灵活表演将阿黛勒这一形象塑造得十分生动,而在演唱上则更突出花腔女高音婉转嘹亮的歌喉,使人对这一角色的喜剧内涵有更新颖的感受。申克执导的无数次《蝙蝠》还包括一个备受赞誉的电影版(DVD,DG 00440 073 4371)。所谓电影版歌剧,即由指挥与乐团和歌唱家事先在录音棚将全剧音乐完成录音,然后再根据录音在实景中拍摄场景和表演。这个拍摄于1972年的著名电影版在音乐阐释上代表了《蝙蝠》的最高水准,德语国家当时处于个人全盛期的歌唱家济济一堂,卡尔·伯姆指挥的维也纳爱乐乐团将约翰·施特劳斯的总谱呈现为极丰满雅致的维也纳式之音。这一版本中第一女主角罗莎琳德的饰演者是德国女高音歌唱家贡杜拉·雅诺维茨。在很多内行人士看来,雅诺维茨未必是这一角色的理想人选,她更擅长的是贝多芬、理查·施特劳斯(而并非约翰·施特劳斯,虽为同一姓氏,实无任何亲缘关系)那些严肃崇高的音乐。但雅诺维茨在《蝙蝠》中令人惊喜地显示出她表演天分中对喜剧的喜爱与胜任。罗莎琳德的“重头戏”在第二幕,她化妆为一位匈牙利贵夫人出现在舞会上——这当然也是法尔克的“蝙蝠复仇记”计划的重要环节之一。爱森斯坦立即被这位神秘仪态万方的“匈牙利贵夫人”所吸引,上前去大献殷勤:“啊!迷人的举止,窈窕的身段,还有这双可爱的小脚,上面将洒满热吻——如果她允许。”这同莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》中的阿尔玛维瓦伯爵完全是同一副嘴脸。阿尔玛维瓦伯爵在同被他当成苏珊娜而实际上是自己夫人的罗西纳幽会时,动情地握着妻子的手唱道:“多么细嫩柔软的皮肤!伯爵夫人所缺的正是这样一双小手!”自己众人纷纷怀疑匈牙利贵夫人的真实性,于是,罗莎琳德当场高歌一曲《查尔达什》,以这种最具匈牙利民族色彩的舞曲来显示自己的“匈牙利身份”。这是《蝙蝠》中最著名的唱段,也是《蝙蝠》喜剧内涵最集中体现的关键时刻之一,演唱者假装的思想之情被渲染得越淋漓尽致,就越引起众宾客的啧啧称赞,也就越具有喜剧效果。就录音版本而言,最优秀的阐释当属卡拉扬为Decca公司指挥的1960年版本(CD,Decca 421 046-2)中维也纳女高音希尔德·居登,她在匈牙利女郎(尽管是罗莎琳德假装,也是惟妙惟肖)的激情与维也纳少妇的妩媚这两种性情间有极好的平衡,卡拉扬指挥下的维也纳爱乐乐团为居登的演唱,也为约翰·施特劳斯笔下的旋律增色。在“啊,故乡的土地多么神奇”这一句,旋律模拟匈牙利平原的起伏连绵,声乐线条与小提琴的演奏同度进行,铃鼓以优美、从容的节奏点缀其中。居登的深情演唱在维也纳爱乐乐团馥郁的管弦乐衬托下,如同瑰丽的钻石置于华美的丝绒之上。安德烈·普列文的版本(CD,Philips 462 031-2)和多明戈在伦敦科文特花园皇家歌剧院指挥的影像版本(DVD,Kultur PS0056)中的卡纳瓦以及上文所提及的1980年维也纳国家歌剧院演出(特奥多尔·古施尔鲍尔指挥)中的露琪亚·波普,也以富有个人特色的方式对罗莎琳德的这段《查尔达什》进行了出色阐释。

1972年电影版最吸引人注意的还有狱卒的饰演者——导演申克本人。这位喝得醉醺醺的狱卒在第三幕开头有将近十分钟的滑稽表演,其间穿插有他以五音未必准的口哨声吹的第二幕舞会上演奏过的圆舞曲旋律片段,但不需要开口演唱,所以,申克导演、陈佩斯这些原本没有机会登上歌剧院舞台的人可以在此剧中客串。申克在《蝙蝠》中既担任导演又在第三幕亲自登场饰演狱卒弗劳什,在很多年里几乎成为惯例。人们在看诸多《蝙蝠》的影像版本时常看到这同一位狱卒。陈佩斯在国家大剧院版《蝙蝠》中的出演引得全场笑声不断。虽然,他的出场淡化了《蝙蝠》的维也纳色彩,但对强化喜剧效果起到了难以替代的作用。

第二幕中还一个颇为重要的角色,即俄罗斯亲王奥尔洛夫斯基。约翰·施特劳斯将这一角色的声部写为女中音,所以,是女扮男装的。这一做法与莫扎特《费加罗的婚礼》中的凯鲁比诺和理查·施特劳斯《玫瑰骑士》中的奥克塔维安相同,在此处这种角色与饰演者(包括其嗓音塑造的形象)的性别错位也是喜剧效果的来源。他(她)的在唯一的一个唱段中以可爱的阴阳怪气强调宣布了俄国人(更准确地说,是《蝙蝠》舞台上的俄国人)与众不同的待客方式:“我喜欢邀请大家来相聚,我的客人将享受到最好的待遇。他们尽可随心狂欢,常常是通宵达旦。自然,不管他们如何胡闹,我自己总觉了无意趣。但这是我作为主人的特殊权利。如果我看到我的客人,胆敢在我的聚会上垂头丧气,那就不必废话,我会将他一脚踹出门去!”德国女中音布利吉特·法斯宾德是众多版本中奥尔洛夫斯基的杰出饰演者。也有由男性饰演此角的。国家大剧院中文版《蝙蝠》的奥尔洛夫斯基由我国女中音梁宁担任,可谓知人善任。梁宁的表演和演唱得到了听众认可。

注释:

[1] 《牛津简明音乐词典》(第四版),迈克尔·肯尼迪、乔伊斯·布尔恩编,人民音乐出版社,北京,2002年,第848页。

[2] 普拉维:《圆舞曲之王》,潘海峰译,生活·读书·新知三联书店,北京,1987年,第185、191页。

[3] Yehudi Menuhin, Unfinished Journey, Alfred A. Knopf Inc., New York, 1976, p.351.

[4] 普拉维:《圆舞曲之王》,第186页。

[5] 同上,第185页。

[6] 本文作者根据Decca公司所录制发行的卡拉扬指挥的《蝙蝠》CD所附脚本台词翻译,下同。

[7] 普拉维:《圆舞曲之王》,第191页。

[8] 斯蒂芬·茨威格:《昨日的世界——一个欧洲人的回忆》,舒昌善、孙龙生、刘春华、戴奎生译,生活·读书·新知三联书店,北京,1991/1992年,第15页。

[9] 普拉维:《圆舞曲之王》,第192页。

[10] 埃里希·科恩戈尔德(Erich Korngold, 1897—1957),奥地利作曲家,后加入美国国籍。代表作品为小提琴协奏曲和歌剧《死城》,定居美国后作有大量出色的电影音乐。