论工作场所中的员工忽略行为及其规避

● 丁 刚 王利敏

在如今的商业环境中,员工投入对企业竞争力的提升极为重要。然而,劳动力市场供大于求的事实,使得那些已经谋得职位的员工,在工作不满意的情况下,更多地通过减少自己的努力等方式来表达他们的不满。换言之,相较于离职,员工缺乏责任心,对工作漠不关心、缺乏关心、“做一天和尚撞一天钟”等忽略行为表现得更为普遍,削弱了工作群体士气和企业生产效率。

变化的工作环境要求管理者更多地关注员工忽略行为。其一,随着第三产业在我国经济总量中的比重的增大,越来越多的工作岗位开始强调“情绪劳动”,例如要求员工表现出礼貌和耐心等,而员工的忽略行为将直接影响到客户满意。其二,随着组织发展变革的步伐加快,越来越多的工作岗位强调“创新”,例如要求员工有浓厚的工作兴趣和内驱力等,而员工的忽略行为也会影响其创新效果。鉴于此,笔者从忽略行为的视角来剖析员工工作投入不足的问题,以期有针对性地规避员工忽略行为,增进员工工作投入。

一、员工忽略行为的理论背景及其内涵

(一)EVLN理论模型的演进

1970年,Hirschman首次较全面地提出EVL理论,用来分析组织、政府等社会系统中个体不满意时会做出的三种行为选择,即:退出(Exit)、建言 (Voice) 和忠诚 (Loyalty)。 随后,Kolarska和Aldrich应用Hirschman的理论研究消费者对产品不满时,提出应该有第四种行为,即消费者沉默和不作为。Kolarska等(1980)总结的第四种行为虽有“忽略”之意,但并没有明确提出“忽略”一词。Rusbult等(1982)首次明确提出“忽略”(Neglect)一词。

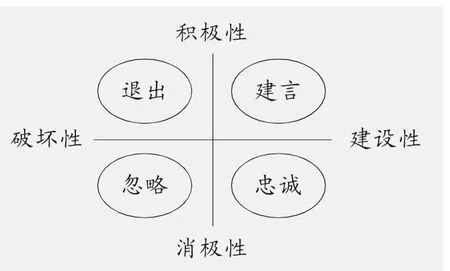

Farrell(1983)在上述研究基础上,提出EVLN理论模型,在学术界产生了广泛影响。该模型应用建设性/破坏性、积极的/消极的两个维度,将员工工作不满产生的行为划分为退出、忽略、忠诚和建言四种类型,见图1。

Hagedoorn等 (1999) 以建设性程度为标准,又进一步将建言行为细分为两种:挑衅型(Aggressive)和考虑型(Considerate)。其中,考虑型的表达对组织有利,而挑衅型的表达仅考虑一方利益而忽略其他,不利于冲突的解决,甚至激化冲突,对组织不利。同时,Hagedoorn用耐心(Patience,偏重行为)替代了忠诚(偏重态度)。在此基础上,Hagedoorn等将EVLN模型扩展至五个维度:退出、挑衅型建言、考虑型建言、耐心、忽略。

(二)EVLN理论模型中的忽略行为

图1 Farrell的EVLN理论模型

1.对EVLN四种行为的总体解释

在EVLN理论模型的演进过程中,学者对EVLN四种行为的理解和描述总体一致,但也存在一些差异。林忠(2010)指出:如下EVLN行为的含义已经得到众学者的认可:退出行为意指通过辞职、调离、组织内寻找新工作等方式远离不满意的工作的意愿和行为;建言行为意指通过有建设性的努力来改善恶化的环境的行为;忠诚行为意指通过短暂的沉默,被动地等待恶化的环境改善的行为;忽略行为指通过迟到、旷工和错误率升高等方式对组织状况恶化漠不关心的行为。

2.对忽略行为的具体解释

对于忽略行为,Kolarska和Aldrich(1980)认为员工应对工作不满意会选择沉默和不作为。Rusbuh等人(1982)把应对工作不满意的忽略行为描述为漠不关心、缺乏关心、冷眼旁观。忽略行为也用来描述员工工作懈怠、缺乏责任心,这样的行为包括迟到、旷工、错误率上升等。

总之,忽略行为是员工对工作产生不满意后,对工作暂时的放弃和心理上的冷漠,表现为减少工作兴趣和努力,消极怠工,放任问题恶化等。

3.忽略行为与退却行为的比较

Hanisch和Hulin(1991) 将退却行为(Withdrawal Behavior)区分为两类:工作本身的退却 (Job Withdrawal)和工作努力的退却(Work Withdrawal)。工作本身的退却指因不满意工作条件而决定退出不参与的行为,如退休或辞职的愿望、跳槽的意图等,相当于EVLN理论模型中的退出行为;工作努力的退却是指在当下组织中以及当前角色下,最小化自己投入具体工作中的时间,相当于EVLN理论模型中的忽略行为。

二、员工忽略行为的成因分析

案例一:小赵2006年大学毕业后,进入到家乡一家知名的国有企业做文员工作。起初,小赵认为从此有了稳定的收入,而且自己的所学又能派上用场,于是暗下决心要有所作为。他每天早早地来到办公室,扫地打水,上班期间更是积极主动承担各种工作任务,回家还努力钻研业务。勤奋加专业,让小赵很快成为办公室的一把好手。但是,连续两年小赵都无缘年终优秀,年终奖也与干活少的毫无二致。对此,小赵一度萌发离职的想法,但忌惮紧张的就业形势和二次择业的艰辛,还是继续“卧槽”。然而,小赵的工作态度却发生了很大转变:主任不布置的任务,再也不过问了;半天能干完的事情至少要拖上一天甚至两天。

员工忽略行为的诱因很多,有诸如组织资源约束、组织结构和制度设计等组织层次的因素;人际冲突、领导行为风格等群体层次的因素;还有员工个体层次的因素。考虑组织、群体和个体三个层次的交互影响,结合案例一,本文主要从员工个体层次展开分析:

(一)工作不满意引发忽略行为

EVLN理论模型指出,工作不满意是员工忽略行为产生的重要诱因。社会交换理论认为,个体的一切行为都要受到某种能够带来奖励和报酬的交换活动的支配。个体会对组织的内在报酬(乐趣、社会赞同、爱等)、外在报酬(工资、福利等)与自己对组织的投入进行权衡配比。如果个体对组织给予的报酬感到满意,认为组织报酬与自身工作投入匹配,会倾向于维持并增加自己的工作投入;反之,如果个体对组织的报酬感到不满,认为组织报酬不能弥补自己对组织的投入,则会倾向于减低自己对组织的投入以达到平衡,在此情况下就表现出工作忽略行为。

(二)离职前无心工作、投入不够

虽然工作满意度也是影响离职的原因之一,但员工离职行为(倾向)与工作满意度或许无关。例如,Lee和Mitchell(1994)建立的员工离职展开(Unfolding)模型指出,导致员工离职的途径是多条的,“震撼”(Shock)可以直接导致员工产生离职倾向甚至离职。

因此,笔者将离职行为(倾向)单列出来,作为员工忽略行为产生的另一诱因。离职是一个复杂的过程,当员工有离职倾向后,其心态和行为会发生显著变化。例如,为寻找新的工作岗位而频繁请假;局外人的心态——认为即将与企业脱离关系,而降低工作热情和减少工作投入,不再畏惧制度约束和领导权威而迟到早退;甚至为创造离职机会故意出错,导致错误率上升,等等。

(三)工作不进取引发忽略行为

赫塞-布兰查德的领导生命周期理论描述了下属“成熟度”的概念,从能力和意愿两个维度区分下属的成熟度(Maturity)水平。M1:下属对于执行某任务既无能力又无意愿;M2:下属虽缺乏能力却具备积极性,愿意执行既定的工作任务;M3:下属有能力却无意愿;M4:下属既有能力又有意愿。

处于M1、M3成熟度水平的员工因意愿不足或进取精神不够,一方面缺乏内在的工作兴趣,另一方面缺乏积极进取的工作动机,以至于他们抱着得过且过的心态,不愿意在工作上多作投入,在工作场所中易引发忽略行为。

(四)自我效能感低引发忽略行为

在社会认知理论看来,自我效能感是控制与激发人类动机和行为的核心变量。Bandura指出,自我效能感高的个体,对工作任务更加投入,经常设置高的目标并维持高的承诺;相信自己能够控制工作任务,很少会担心自己完不成任务,遇到挫折和困难时,更不容易退却,即使遭遇失败也能迅速的卷土重来,重新振作。

自我效能感又分为一般自我效能感和具体自我效能感。其中,一般自我效能感是指个体应对、处理新的或困难情境的一种总体性自信程度,对应的是一种稳定的个性特质。具体自我效能感只是针对特定任务领域而言,对应的是变化的自信程度。考虑一般自我效能感或具体自我效能感的调节作用,当员工不胜任一般性工作或特定任务时,过低的自我效能感会强化员工忽略行为,令员工在困难面前退缩、逃避工作。

此外,员工感知到较低的组织支持感、控制感、工作不安全感等也会引发员工忽略行为。

三、员工忽略行为的影响后果

案例二:2010年初,某企业为进一步扩大市场份额,调整了市场营销部门的薪酬激励体系,加大了对销售人员的奖励力度。不过,非营销部门如研发、行政部门,并没有纳入此次调整。第一季度末,销售额取得大幅增长,绝大多数销售人员获得了不菲的季度奖金。相比自己微薄的季度奖金,研发和行政部门的员工认为非常不公平:在销售业绩的军功章里,有销售人员的一半也有自己的一半,而销售人员拿了比他们所应得的多得多的钱。于是,研发部门的员工减少了研发投入,宣称“如果销售做得好,再烂的产品也能卖得出去”;行政部门的员工也开始有意无意拖延时间,使得销售需求不能及时得到后勤保障……年中盘点时,该企业销售额一落千丈。

大量涌现的员工忽略行为,意味着企业运营存在问题,并直接或间接影响到企业绩效。忽略行为常常伴随着员工士气低落,继而导致企业产品(服务)质量下降、企业形象受损,最终令企业绩效低下、利润下滑。

(一)对员工士气的影响

《尉缭子·战威篇》指出:“民之所以战者,气也。气实则斗,气夺则走。”(民众之所以能战斗,靠的是士气。士气饱满就能与敌战斗,士气丧失就会败走)对企业而言,员工所表现出来的士气,如凝聚力、创新进取精神,关乎其能否在激烈的市场经济竞争中取得优势。

员工表现出的忽略行为,一方面可以直接理解为其自身没有斗志、士气不够等。Rusbuh等人(1982)把应对工作不满意的忽略行为描述为漠不关心、缺乏关心、冷眼旁观。另一方面,表现忽略行为的员工还可能影响到企业其他员工的士气。如案例二所示,特别是当企业绩效评估与奖惩制度不科学时,干多干少一个样,干与不干一个样,无奖勤罚懒,令员工的公平感受挫、士气下降。

(二)对企业效率的影响

Kolarska和Aldrich(1980)认为员工应对工作不满意会选择沉默和不作为。员工沉默对组织的变革和发展来说是一个潜在的危险因素。许多学者强调信息上行沟通对组织健康是非常重要的。同时也强调多样化、有分歧的观点对于高效组织决策是很重要的。员工沉默限制了决策者获得多元化信息,从而影响了组织决策质量和变革效果。

Adler和Golan(1981)描述了缺勤等员工忽略行为。员工缺勤的相关文献研究表明,撤退模式的缺勤,具体指雇员为避免工作场所中某种令人不愉快的境遇而不工作的情况,以及异常模式的缺勤,具体指由于个人的一些异常情形或消极品质而不工作的情况,例如不可靠或者消极怠工,会给企业带来巨大的损失。举例来说,由于缺勤所导致的每年的花费,美国的公司为400亿美元,加拿大的公司高达120亿加元。

总之,员工缺乏责任心、降低工作兴趣和努力、消极怠工、放任问题恶化等忽略行为,导致了企业整体生产效率低下。

四、对员工忽略行为的规避

为减少员工在工作场所中的忽略行为、增进其工作投入,提升企业效率,针对员工忽略行为诱因,可从以下方面着手。

(一)角色匹配,提升员工满意度

组织中的个体,嵌入在组织、家庭的社会背景之中,每种背景都给予个体不同的角色期望和角色要求。企业可以依据匹配理论,帮助员工实现个人与组织、工作与家庭的平衡,提高员工工作生活质量,进而提升员工工作满意度,减少其忽略行为。

组织的文化、价值观与个体价值观的匹配,能够帮助个体更加适应组织的环境,认同组织目标和运行方式,增强个体对组织的承诺,尤其是情感承诺,减少内在的忽略倾向;组织的工作设计无论是按照先人后事还是先事后人,都要满足个体的能力和特质与工作的要求和性质的匹配,充分调动个体的意愿,发挥个体的能力,更加出色地完成任务。

知识经济的到来,尤其是网络和通讯技术的发展,模糊了工作和生活的界限,使得个体的家庭生活和工作密切地结合在一起,同时也不可避免地把个体的工作和生活情绪融合混杂到一起。生活中的冲突和不快,很大程度上影响到个体的工作状态。组织有必要去调节和平衡个体的家庭需要,比如通过老年和幼儿看护、弹性工作时间、工作分担等措施,帮助员工履行家庭的角色任务,促使员工更加热忱地投入到组织的工作角色要求中来。

(二)信任授权,鼓励员工主动参与

营造组织内良好的信任氛围,包括领导与下属间的垂直信任、同事之间的水平信任,信任彼此的能力、善心和正直;合理有效授权,能够强化员工的责任意识,减少员工不负责任、缺少工作热情等忽略行为。

随着劳动者素质的提升,其对工作自主管理的需求也不断增强。组织可考虑为工作自主性强的员工提供更多的参与机会。例如,在组织中推行职工代表大会制度、合理化建议制度、厂务公开制度等;采取民主型领导风格;倡导变革型领导行为,通过不断地鼓励员工去开发、建立自己的愿景,匹配组织共同愿景,激励员工一起努力去追求实现共同的目标。籍此,培育员工奉献精神和投入意愿,进而减少员工工作中的忽略行为。

(三)以人为本,激发员工成就动机

以人为本,强调人的主体地位和能动性。具体到管理活动中,需要以人为中心,围绕激发和调动人的主动性、积极性、创造性展开,以实现企业与员工共同发展的目标。成就动机意指渴望完成困难的事情、获得某种高的成功标准、掌握复杂的工作以及超过别人。麦克利兰指出,成就需要强烈的人往往具有内在的工作动机,这种人对于企业、国家有着重要的作用。一个组织拥有这样的人越多,它的发展就越快,获利就越多。特别是,成就需要不是天生就有的,可以通过后天培养造就。

以人为本的管理理念与成就动机共同指向员工能动性的激发,可帮助减少员工在工作场合中的忽略行为。为此,企业需要强化下列措施:尊重善待员工、设置挑战性目标、及时提供信息反馈等。

(四)培训开发,增强员工自我效能感

Bandura认为个体的自我效能来源于:个体拥有的经验或者实现绩效;他人的经验或者榜样作用;人际说服;生理和心理的唤醒。而且这四种因素都具有高度的可塑性和可改变性,企业可以针对这四种来源对员工进行培训,以提高员工的自我效能。培训专家Mager(1992)设计了特定的培训:

首先,企业必须使员工认识到他们自身是绩效的原因。企业的培训目标必须是明确的、反馈的、经过反复实践验证的。经验和绩效可以被拆分为具体的可实现的小目标,使得员工学习技能、检验技能、固化技能。

其次,企业培训过程中使用的榜样应与受培训者有相似的人口统计学特征,并且培训工作应与受训者日后的工作相似,以增强自我效能的可迁移性。

第三,要想使个体获得成功,增强自我的效能感,企业需要对受训者的态度和立场保持敏感性,对个体的行为表现做出正向的反馈评论。

第四,个体往往会依据自身的生理和心理状态评估自己的能力。所以如果个体感知的生理和心理信息是负面的,比如感到疲倦、焦虑和沮丧,则会极大的损伤个体的自我效能。个体积极的生理和心理信息不一定会导致高的自我效能,但消极信息必然会导致自我效能的削减。所以企业如果给个体提供更安全、更舒适的任务环境和学习环境,将更有利于效能的增强。参考文献:

1.Hirschman A O.Exit,Voice,and Loyalty:Responses to Decline in Firms,Organizations,and States[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1970.

2.KolarskaL,AldrichH.Exit,VoiceandSilence:Consumers and Managers Responses to Organizational Decline[J].Organizational Studies,1980,1.

3.Rusbult C E,Zembrodt I M,Gunn L K.Exit,Voice,Loyalty and Neglect:Responses to Dissatisfaction in Romantic Involvements[J].Journal of Personality and Social Psychology,1982,43.

4.FarrellD.Exit,Voice,Loyalty,andNeglectas Responses to Job Dissatisfaction[J].Academy of Management Journal,1983,26(4).

5.Hagedoorn M,Van Yperen N W,Van de Vliert E,Buunk B P.Employees Reactions to Problematic Events:A Circumplex Structure of Five Categories of Responses,and the Role of Job Satisfaction[J].Journal of Organizational Behavior,1999,(2).

6.Lee T W,Mitchell T R.An Alternative Approach:The Unfolding Model of Voluntary Employee Turnover[J].Academy of Management Review,1994,19(1).

7.Hanisch K A,Hulin C L.General Attitudes and Organizational Withdrawal:An Evaluation of a Causal Model[J].Journal of Vocational Behavior,1991,39.

8.Bandura.A Social Foundations of Thought and Action:A Social-cognitive View[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1986.

9.Adler S,Golan J.Lateness as Withdrawal Behavior[J].Journal of Applied Psychology,1981,66.

10.Mager,Robert F.“No self-Efficacy,No Performance”[J].Training,1992,(4).

11.斯蒂芬·P·罗宾斯:《组织行为学》(第十版),中国人民大学出版社,2005年版。

12.王璐,李晓慧:《注册会计师对自身工作不满意与忽视行为的关系——基于情绪智力调节的视角》,载《审计研究》,2009年第5期。

13.林忠,鞠蕾,陈虹霁:《工作不满引发的EVLN行为演进研究》,载《中国软科学》,2010年第10期。