相对绩效指标在绩效考核结果应用中的作用*

● 张国民 陈 进

绩效考核结果应用的科学合理与否在很大程度上决定绩效管理的成败(Gary Desslor,1996)。到目前,针对绩效管理问题的理论研究和组织绩效体系构建的实际操作中,往往把关注的重心聚焦于绩效考核的理论和方法上,如考核指标体系的构建、绩效行为的表征和量化、绩效评估的科学化等。国内外的理论界和实务界都一直把这些问题当成企业管理及组织中的最大难题对待 (赵国军等,2006)。其中,绩效考核作为一个工作的正式反馈渠道,对于上级而言是一种责任,对于员工而言是获取评价和利益的权利(胡八一,2009),只有把这种权利和责任发挥得更充分,组织的绩效管理才能发挥其最大的功效。然而,现实中,绩效考核应用的这些必要性并未得到充分认识,组织一般只是简单机械地应用于绩效工资和培训策划等少数领域,而且缺乏技巧性,并不能达到对员工的有效激励。本文将在绩效考核结果应用中实现对员工有效激励的相关问题和技巧性方法做一个具体的分析。

一、相对绩效与有效激励

(一)相对绩效的提出

绩效管理的最终目的是实现对员工的有效激励。激进的经济家学认为:企业雇佣劳动者本质上是获取了一种以时间为度量单位的权利,包括的劳动时间内的业绩和效率。Hart&Holmstrom(1982)利用委托代理理论框架分析认为:完全信息条件下,员工的绩效是可以观察到的,企业的“绝对绩效”合约是有效的。然而,这种前提条件是苛刻的,即使在相同的工作环境下,员工的绩效除了受个人的行为表现和其特有的外生变量影响外,还要受到组织内其他人员行为和组织所处的外部环境的不确定因素影响。按照不确定经济学理论,组织的绩效合约不仅要提供员工以激励,还要把风险在雇主和雇员之间实现有效分配 (Holmstrom&Milgrom,1991)。因此,在监督不足的普遍情况下,一种利益与风险双方共担且以最低成本实现最有效激励的合约形式的构建具有十分的必要性。组织相对绩效激励理念的提出为此种合约的建立提供了很好的解决思路和方法。本文正是在这种思想的基础上,在组织绩效考核结果应用问题分析中,强调相对绩效的应用和设计,以实现对员工最优激励的目的。

组织的绩效考核结果从宏观上可以分为两类:一类是基于员工个体单期层面的,本文称之为独立绩效(Independent Performance,IP),即在组织的科学的绩效考核体系下,雇员各方面的素质和行为表现的绩效得分,也就是普遍意义的个人绩效考核结果,又称绝对绩效,它是考核过程中实现员工激励的基础;另一类是基于雇员所在的组织和时间多期层面的,本文称之相对绩效(Relative Performance,RP),即员工的绩效确定是相对于组织中同类(或相似)的其他员工以及雇员本人其他考核阶段的独立绩效而定的,是一种多个体和多时期的对比关系,通过对比,可以获取雇员的真正的绩效努力以及其绩效表现在组织中所处的地位。相对绩效的存在、评估和发生作用是以独立绩效为基础和条件的,按照独立绩效的时间和空间对比可以把相对绩效区分为横向相对绩效(雇员之间的独立绩效结果的对比)和纵向相对绩效(雇员不同考核期独立绩效结果的对比)。

本文虽然强调相对绩效的应用,但是相对绩效指标是由独立绩效指标转化而来,相对绩效激励方案的实施并不是对独立绩效的绝对摒弃,确切的说应该是一种理论发展。有效的绩效激励应该将两类绩效指标结合起来使用,各尽所长,对此郑绍濂、骆品亮(1998)、骆品亮(2005)提出了综合绩效的概念(Joint Performance,JP),即对员工的绩效评价不仅要关注相对绩效,还要关注组织目标是否实现,这样的绩效评价更客观、更正确,更有利于组织战略的实现。

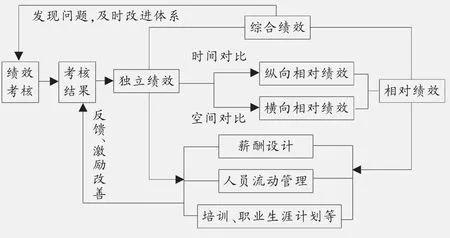

下图是关于绩效结果应用与员工激励的一个分析框架。

图1 绩效结果应用分析框架

图1中,绩效考核结果被区分为独立绩效和相对绩效,通过两种绩效结果在薪酬设计、员工流动决策等人力资源管理活动中的应用实现对雇员的有效激励,而且在这种应用和评估中可以发现绩效管理里活动中的一些缺陷和不足,通过对组织绩效管理的改进,可以更好地使用两类绩效结果实现对雇员的有效激励的目的。

(二)独立绩效考核的几个缺陷

现实运作中,利用绩效结果建立的员工激励方案多基于独立绩效指标,尤其是薪酬体系中绩效工资的设计,无论是基于个人绩效结果还是基于团队绩效水平,独立绩效指标的都使用倾向已经成为了一种思维定势。本文之所以强调相对绩效的引进,原因在于许多情况下独立绩效激励方案无效,或者存在着多种不合理以及实施上的困难,例如:

1.独立绩效指标由于受到各种因素影响难以具体衡量员工的真实绩效,利用相对绩效可以很好地弥补这个问题;考试成绩就是一个最能说明问题的例子:由于考卷难易程度等多种因素影响,考试分数很难说明一个学生的努力水平和知识掌握程度,但是成绩排名则可以排除这些因素的干扰,较好地反映学生的相对水平和能力。

2.独立绩效激励方案会让员工承担过多的风险,而相对绩效指标可以克服这种不足;外界环境因素影响较大时,员工的绩效产出的波动就会较大,建立在独立绩效基础上的员工利得浮动也会随之增大,但在相对绩效激励中,只要每个员工面临的向外界环境干扰情况相同,就可以剔除随机影响直接判断哪个员工付出了更多的努力。

3.独立绩效激励协议的实施会增加雇主方的道德风险,从而影响员工努力的积极性。当员工的收入与他创造的利润挂钩时,由于信息不对称,雇主可以很轻易地利用多种借口压低员工。而在相对绩效激励合约下,雇主的道德风险问题就可以很容易规避。因为,相对绩效协议中,绩效考核与收入制度一般提前设定,雇主没有动机和借口去更改。特别指出的是,相对绩效激励实施的前提是存在多个同类(或者相似)且又相互竞争的雇员,或者雇员的受雇合约是多期的。因此,这种激励方案的适用范围有其局限性。当员工绩效更容易收到组织内外随机干扰因素的影响,采取独立绩效指标难以具体衡量员工的努力水平,且激励合约更容易被“道德风险”和“逆向选择”行为所打破时,相对绩效是一种更有效的选择。

上述对绩效考核结果应用研究的一个重要假设前提是,企业或组织存在一套科学合理的绩效考核体系,且不存在考核的不公平、偏见、不全面等管理行为发生。

二、相对绩效与激励性薪酬设计

Thompson认为:一般来讲,绩效考核结果必须要和薪酬结合起来,否则绩效考核就难以引起任何人的重视,绩效管理活动对员工的激励作用将无法实现。然而,Marsden&Richardson认为绩效工资有时候很难有效加强员工动力,使用不当会适得其反。以往的包括绩效工资、奖金提成和工资晋级等的薪酬设计多以员工的独立绩效为基础,对员工的激励作用有限,而且产生诸多问题。下面将引入相对绩效结果分别对激励性薪酬设计展开分析。

(一)绩效工资中引入相对绩效系数

讨论之前,让我们先看一个最简单但为企业广泛采用的绩效工资计算公式:

Wp=α×Wb×β

这种绩效工资设计方法简单易行,使用很普遍。但难免有失全面,存在许多问题导致难以起到有效激励员工的作用,有时还会挫伤员工的积极性。下面,本文将针对此公式做出一定技巧性的调整,以解决企业薪酬激励中的一些具体问题。

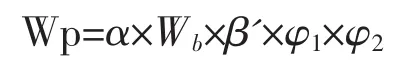

本文设计的绩效工资调整公式为:

其中,β’为经过改进调节的独立绩效调整系数,φ1为横向相对绩效调整系数,φ2为纵向相对绩效调整系数。

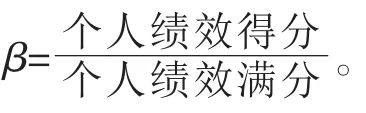

针对 β、φ1、φ2的确定做如下说明:

这样,就能避免了对员工积极性的损伤,但是相当于变相提高了企业的岗位工资,因此企业在岗位工资设计中应当考虑这种影响。而且上式中的80%只是一个范例,企业实际应用中必须根据实际做相应调节。

只是φ1的确定方法之一。现实中,企业也可以采取强制分布法,即将企业中所有同质员工按绩效得分从高到低排序,按先后顺序和适当比例分为优秀、良好、一般、合格、不合格等几个档次,分别赋予不同的绩效调整系数。例如下表:

其中,绩效的分低于满分60%的员工,扣除其绩效工资。这样的设计可以明确企业的奖惩机制,更好地激励员工。

这个核算公式就可以避免薪酬激励的片面性,通过对独立绩效调整系数的改进提高员工的积极性,横向相对绩效调整系数和纵向相对绩效调整系数增强了组织内部员工的竞争意识,敦促员工提高努力水平,而且改善了薪酬的内部公平。此公式设计对员工的激励应该是有效的:一方面,对于绩效不良的员工,能够降低其薪酬水平,督促其尽快改善;另一方面,对于绩效优秀员工的工资调整也有了一个较客观、合理的衡量尺度。2010年笔者在华泰证券的上海某营业部实习时,曾于8月份开始将类似的方法应用于改进该营业部营销人员的薪酬制度,效果斐然,第三季度的业绩报告显示,该季度的开户数和资产增加额是上个季度一倍多。

(二)绩效奖金的设计

合适的绩效奖金方案,可以使员工的工资收入与企业、个人的劳动成果紧密挂钩,使员工收入既能反映员工能力和不同岗位的差别,又能反映工作绩效的差别,从而提高公司员工的凝聚力,增强吸引人才的竞争力。绩效结果进行有效评估是奖金体系设计的基础,尤其是相对绩效的评估,如果明确了每个岗位的绩效奖金基数,再根据其绩效评估结果引入绩效系数,就可以实现按绩效支付报酬。企业一般按如下公式计算绩效奖金:

绩效奖金总额=绩效奖金基数×员工绩效总系数

其中,绩效奖金基数=考核期岗位工资×岗位系列拆分比例

员工绩效总系数=个人相对绩效调整系数×a1+部门/团队绩效调整系数×a2+公司绩效评价系数×a3(a1、a2、a3为相应权重)。

关于绩效奖金设计本文未作过多改进措施,具体比例和权重企业按照实际情况具体以制度形式确定,这里不做赘述。

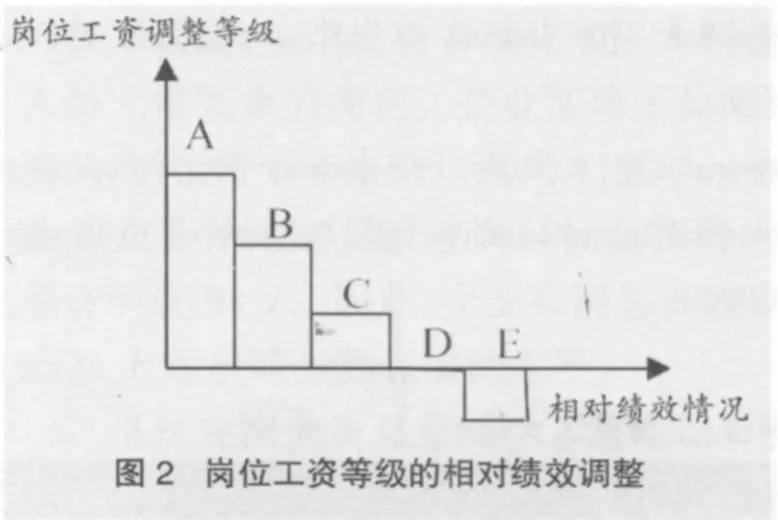

(三)岗位工资晋级调整

现代企业宽幅薪酬制度为员工岗位工资的调整提供了足够的弹性和空间。岗位薪酬是劳动熟练程度和所承担的任务的复杂程度、责任大小及劳动强度为基础确定的。通常以两个方法为依据进行调整,一个是被考核者原来岗位工资在同一等级薪酬带所处的位置;二是员工连续多期纵向相对绩效考核结果状况。企业根据这些数据可以对被考核者下一期的岗位工资做一定幅度的调整。如下图2是岗位工资与相对绩效结果关系的一个实例。企业对被考核者的多期考核确定了绩效等级决定被考核者下期固定工资的级别。每个级别的之间的薪差幅度以及每个等级所占比重由企业根据实际情况具体设定。可见岗位工资晋级制度有利于增强薪酬对于员工的长期绩效的激励作用。

三、考核结果与员工的流动决策

绩效工资是企业最基本的激励工具,但要对员工产生强激励作用,员工流动激励机制是一个很好的补充。所谓流动激励,即根据员工的绩效考核结果,以晋升、轮岗、辞退等方式将员工安排到合适职位上以实现员工工作高效率的激励手段。在信息不完全的条件下,企业不能快速精确地找到与职位匹配的员工,需要经过观察员工的工作效率,在一个较长时间内作出提拔、调配和辞退决策(Boynanno,2001)。在无法判定员工边际生产率的情况下,企业只能依据员工的绩效信息做出一个主观的决策评价。解决问题的关键在于员工的独立绩效向相对绩效的转化,这正是流动激励的基本思路。

员工的当期和多期考核记录为流动决策提供了基础数据,企业通过对各个员工的独立绩效结果进行横向和纵向的对比,可以选择相对业绩优秀的员工纳入晋升后备人员名册。而针对业绩长期较差的员工,企业要适当考虑对其降级或者辞退。通过对比,亦可以发现员工的工作表现与其职位适应性的问题,可及时进行职位调配,员工在某些方面业绩突出,就让员工在这方面承担更多任务。

通常,晋升决策的选择是建立在独立绩效和相对绩效相结合的基础上做出的。出于激励的考虑,组织的自然本能是从内部进行提升,并且更多地是从空缺岗位的下级员工中进行筛选。不管是正式还是非正式,相对绩效结果当被用来区别谁是最合适的候选人。如果员工的独立绩效存在普遍不胜任情况,那么组织的最佳决策就是外部引进。经过一段时间的绩效考核,那些能力低下或者不胜任者的绩效在对比中也会格外引人关注,这时组织便有充分的理由清洗这些员工,以优化和提高组织水平。

(一)“非升即走”与弹性用人机制

“非升即走”(Up-or-Out)机制是指,如果一个雇员业绩优秀获得了晋升,将获取较高的工资和职权,反之,如果表现不足够好而没有获得晋升将被辞退(Kahn Charles&Hubeman Gur,1988)。 弹性用人则允许了业绩表现不足以实现晋升的员工继续留在原来的岗位上。通常,组织内的晋升规则主要表现在两个方面:晋升中的“终身雇佣”和“非升即走”,两种做法通常是相互联系的。在许多组织中,尤其是在我国具有一定的普遍性。之所以采用这种近乎极端的手段,Kahn&Huberman(1988)给出了一个解释:当雇佣双方签订的合约中没有关于辞退概率的规定,只是规定了留用后员工可以获得一个较高或者较低的工资,那么道德风险问题就会在雇主方发生,雇主倾向于利用各种理由来支付留下来的员工以较低工资。但在“非升即走”机制下这种问题就不存在了。当然,“非升即走”机制的使用对于组织来说是有成本的,员工晋升,哪怕是这种晋升只是给企业技能到来微小的改变,组织都要支付一笔由于晋升产生的薪资增长,辞退员工需要则需付出辞退费用。而且,“非升即走”虽然避免了“纳伪”的错误,但却增加了“拒真”错误的概率。因此,“非升即走”机制具有它一定的适用范围,Lazear(1990)曾建立经济模型证明:组织中的工作阶梯(Job Ladder)中所需的人力资本相似或者差别不大时方可执行“非升即走”策略,组织没有必要对每个留用的人都进行提升。

(二)员工流动中的彼得规则(Peter Principle)

1969年,Laurance.J.Peter和Raymond Hull在《The Peter Principle》一书中提出了著名的彼得规则,即在每一个等级制度中每个员工都趋向于他所不能胜任的职务。改规则在各种层级机构中得到了广泛的验证。之所以存在这种普遍现象是因为,在传统的层级企业中,员工按照“论资排辈”的升迁制度,在积累多年工作经验后被升任为管理者,企业习惯于以此作为激励员工工作努力的一种手段,但晋升者的专业知识和经验水平并不能说明他们具备管理者的素质。这样制度下,彼得规则就不由得产生了:企业的每一个职位最终都被不能完全胜任的员工所担任,企业的人物大部分是由不能升任职位的员工低效率地完成。这种现象在我国的国有企业最为明显和普遍。

因此,企业的升迁决策必须充分考虑员工的独立绩效和相对绩效结果,与全面考核中突出考查重点,明确空缺岗位的胜任要求,对比中选择最合适员工担任。如果企业被捕难以找到胜任者,外部人才引进当作为首选。员工队伍的整体素质是企业竞争力的核心,企业当时刻警惕员工团队素质的恶化,人员选择中当从根源上避免“彼得规则”现象的发生。

综上所述,绩效考核结果的应用中对相对绩效指标的强调可以产生更强的激励作用,而且有助于增加组织的内部竞争性和公平性。绩效考核结果的激励不仅仅应用在上述几个方面,作为绩效管理的一个重要方面,绩效考核结果对组织在人员甄选、员工培训需求分析及其效果评估、员工职业生涯管理等人力资源管理活动具有同样的意义。善于运用绩效考核结果不仅有助于人力资源管理整体绩效的提升,还有助于强化组织整体体系的功能与持续的有效性。绩效考核结果应该在更多人力资源相关决策中发挥更加重要的作用。

1.赵国军、张和平、陶旭:《企业绩效管理的八大难题》,机械工业出版社,2006年版。

2.胡八一:《高绩效革命》,中国致公出版社,2010年版。

3.袁庆宏:《绩效管理》,南开大学出版社,2009年版。

4.加里·德斯勒等:《人力资源管理》,中国人民大学出版社,2005年版。

5.李元宝:《绩效管理原理、方法和实践》,机械工业出版社,2009年版。

6.骆品亮:《相对绩效与综合绩效评估的激励效率比较分析》,载《中国管理科学》,2005年第6期。

7.李勇:《基于管理者素质模型的企业管理者晋升机制研究》,载《经济纵横》,2007年第8期。

8.EdwardP.Lazear.PersonnelEconomics[M].Cambridge MIT Press.1995.

9.Kahn Charles,Hubeman Gur.Two Sides Uncertainty And“Up-or-Out”Contracts[J].Journal Labor Economics.1988(6).

10.Bagnoli M,Watts S G.The Effect of Relative Performance Evaluation on Earnings Management:A Game theoretic Approach[J].Journal of Accounting and Public Policy.2000(19).

11.Kawanishi S.Relative Performance Evaluation in a Model of Financial Intermediation[J].Review of Economic Dynamics.2000(3).