中国商业银行保持适度规模发展的研究

——基于银行业饱和度与系统性风险的分析

陆岷峰,张 惠

(南京财经大学金融学院,江苏南京 210046)

中国商业银行保持适度规模发展的研究

——基于银行业饱和度与系统性风险的分析

陆岷峰,张 惠

(南京财经大学金融学院,江苏南京 210046)

近年来,中国商业银行规模急聚扩大,在促进经济快速发展的同时也积聚了相当的风险。对中国商业银行饱和度、系统性风险及风险控制能力的客观评估都涉及到中国金融发展的战略问题。作者认为,当前中国商业银行规模存在局部过度饱和以及较大系统性风险,保持中国商业银行规模适度、协调发展,不断优化中国的商业银行结构,推进利率市场化进程等是保持中国金融健康发展的有效保证。

商业银行;规模发展;系统性风险

银行业作为融通资金促进我国经济发展不可或缺的重要力量,同时也是风险相对较高,容易引发规模风险的行业,中国商业银行饱和度与系统风险也越发突出地成为社会各界的关注焦点。国内外都有学者指出,商业银行达标后的规模内系统性风险是未来监管应守住的底线。

一、中国的商业银行金融机构饱和度分析

经济领域中任何行业都要有一个合理的规模,只有在最优规模下才能实现成本最低或利润最大。如果整个行业规模过小,处于不饱和状态,则不利于竞争机制的形成,无法满足一个地区或国家的经济发展需要;如果机构规模过大处于高密度状态,则会造成固定成本提高,管理难度加大,边际效率递减的情况。而当前在中国商业银行数量规模多少才是饱和的问题上并没有达成共识。

(一)认为中国商业银行数量规模已全面饱和

随着商业银行规模的不断扩大,业务渗透面的不断扩展,中国银行业已经达到全面饱和状态,主要依据是:第一,以法人形式存在的商业银行绝对量过多。就中国目前商业银行体系而言,大型商业银行5家,跨区域股份制商业银行12家,中小城市商业银行148家,农村商业银行42家,外资银行36家,以及拥有36 000个网点的邮政储蓄银行①、遍布各省市的农村信用联社和农村合作银行等。第二,商业银行网点间距短,金融机构密集度高。中国商业银行服务网点多数是与城市商贸中心相捆绑,同一商业街区内存在数家商业银行服务机构或同一家商业银行的多个服务网点。同时各家银行进入乡镇金融街的时间和周期明显缩短,抢占乡镇市场成为银行业竞争新焦点。总体来看中国城镇金融密度高,如深圳市有79家银行,其中中资银行45家,外资银行34家。银行的营业网点达1 323个,改革开放30年来银行网点增长超过165倍,最密集的福田区仅80平方公里容纳了约400家银行网点,密度与香港相当②。第三,从金融需求的角度看,在以间接融资为主的金融市场融资格局下,商业银行贷款仍然是主要的融资方式。而中国直接融资市场尚待开发,2009年直接融资占比仅为19.5%,直接融资额为2.55万亿元③,相对于间接融资而言,商业银行占据间接融资市场近八成,接近全面饱和。

(二)认为中国商业银行数量规模尚未全面饱和

从相对意义上看,中国商业银行机构数量少,银行业规模尚未全面饱和:第一,中国人均金融资源占有率低,银行信贷难以满足日益激增的个人消费需求。预计在“十二五”时期,中国人口数量压力依然巨大,现有的商业银行资金存量难以满足持续高速增长的以个人住房贷款、汽车消费贷款、助学贷款、大件耐用消费品贷款为主的个人消费贷款。2010年前三季度,全部金融机构人民币个人消费贷款新增1.50万亿元,同比多增2 510亿元,巨额的新增个人消费贷款中,中长期贷款就达到1.30万亿元④;商业银行资金信贷仍有较大的发展空间,仍有义务服务于扩大内需,推动经济增长。第二,相对于美国等西方发达国家金融机构体系而言中国金融服务机构数量不足。虽然房地产泡沫破裂后,美国中小银行倒闭总数多达140家,但美国现存银行仍有8 100多家,整个金融体系并未受到太大影响⑤;而且外资银行和非银行金融机构的设置速度不断加快、国内大型企业加速布局“产融结合”也从一个客观角度说明金融业的竞争程度远低于实体行业,金融业仍有较大盈利空间。第三,相对于资金需求量而言,商业银行可提供的资金服务不足。当前商业银行收紧信贷,地方政府融资平台筹资能力下降,各类经济主体“投资饥渴症”严重,经济社会中农村、中小企业、技术创新、环保等领域还存在众多金融供给短缺。据统计调查,以中小企业为主的乡镇企业年贷款量在银行系统贷款比例中持续下降,私营及个体企业两者贷款之和占总贷款额比例不足10%,2010年上半年金融机构中小企业人民币贷款余额仅占各项贷款余额的14.67%⑥,金融机构贷款不足以满足中小企业融资需求,中小企业发展资金缺口依然较大。第四,中国资金市场尚未发育成熟,在以银行为主的卖方市场条件之下,资金供需双方博弈的结果是商业银行更多的拥有资金的掌控权,而且数量众多的银行业内部参与者并非异质参与者,同质化的商业银行个体在放贷过程中以居强势地位的“卖方市场”严格过滤风险,大规模的客户资金需求根本无法得到满足,金融机构体系仍然存在较大的发展空间,并未达到供求平衡下的饱和。第五,中国多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系尚未建立起来,广大农村金融力量明显不足。就2009年6月末统计数据看,全国仍有2 945个乡镇没有银行业金融机构营业网点,708个乡镇没有任何金融服务⑦。尤其是在一些贫困县区和中西部乡镇银行体系不完善,金融服务网点覆盖率低,甚至有空白。金融服务的充分性和满足度不足,农村乡镇企业、私营个体以及农民群众的基础性金融服务可获得程度低。

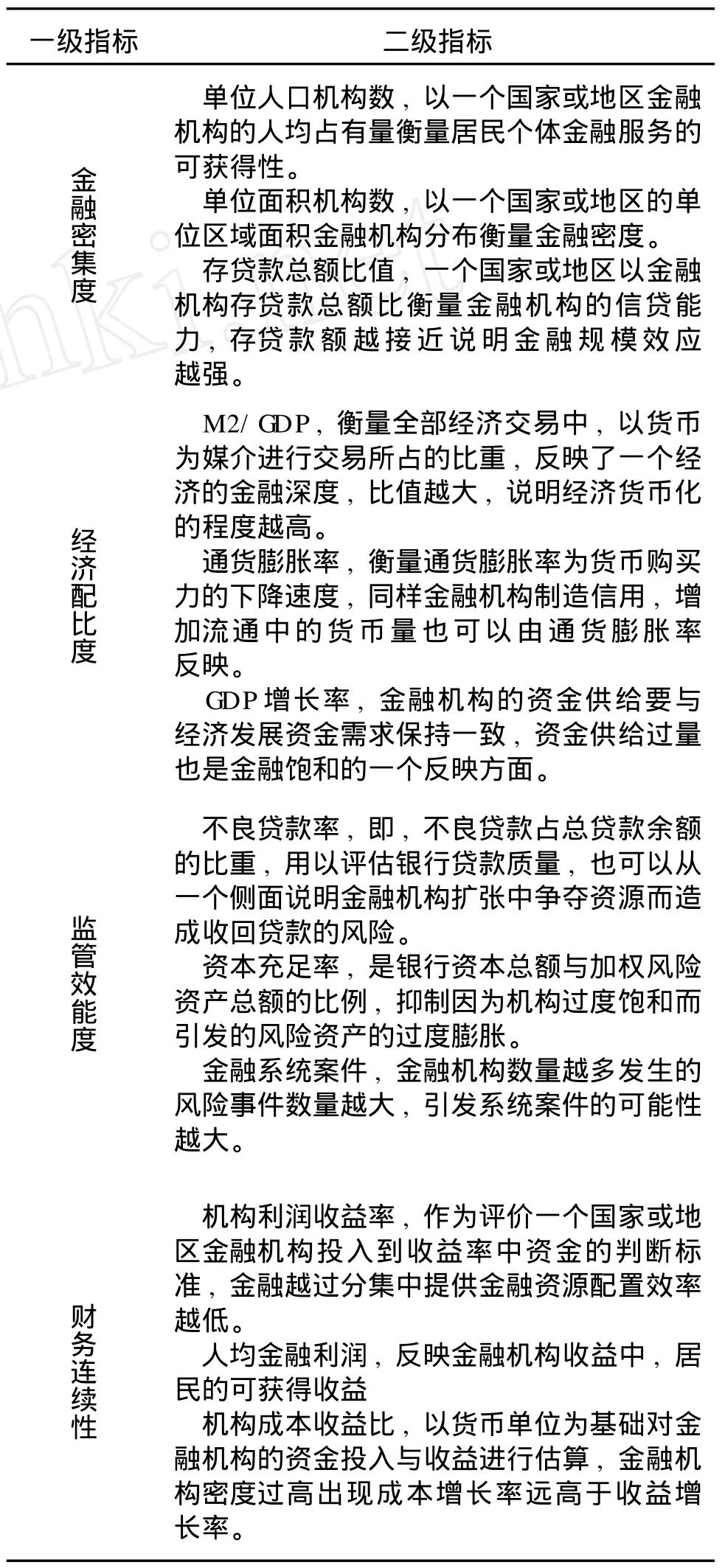

(三)评判中国商业银行规模是否饱和关键要确立科学的评判标准

中国商业银行机构数量规模是否饱和,要有一系列严格的评判标准,基于突变理论,对商业银行饱和度评判系统进行多层次分解,找到商业银行饱和度总突变性。第一,金融密集度。反映一个国家或地区金融机构设置的疏密程度以及经济实体获得金融资源难易程度的金融密度指标也是判断商业银行规模饱和度的重要可量化标准,金融密度越高,经济个体的资本有机构成越高,地区金融服务有效性越强,机构规模越接近饱和边界。第二,经济匹配度。商业银行是助推经济个体投融资活动的主要动力,商业银行信贷资金供给要与经济发展的资金需求相匹配,过多的信用制造使得经济发展中资金流过剩时就是一种饱和状态。第三,监管效能度。受制于监管体系、监管技术、监管法规、监管内外部环境等多重因素的制约,中国商业银行监管能力有限。强劲有力的监管能力要建立在适度的基础之上,而是否能够保持强劲有效的监管效率也是判断商业银行饱和与否的标准之一。第四,财务连续性。保持财务的连续性是各家商业银行规模数量扩张的关键。换言之,因为规模过大造成的内部资金供给不足,准入资本金与投资入股比例下降,营运资金限制额不达标,资金链断裂等状况就标识着一种规模的饱和。第五,国际参照度。随着中国商业银行国际化水平的逐步提高,国际上对各家银行的资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度相关要求更高,国际商业银行间的跨国并购以及与其他金融机构的并购联合都将影响中国商业银行的饱和度。具体如下所示:

表1 中国商业银行饱和度评价指标

续表

(四)当前我国商业银行规模的现状

在严格的标准体系下,商业银行机构数量的规模可以是根据经济发展阶段与地区的不同而有所差异。

(1)中国整体金融密度不均,金融服务机构分布存在着明显的区域不均衡特点。首先,要严格区分城市与金融支持不足的农村在商业银行机构规模比例。商品贸易往来频繁,人口流动性强的城市与农村存在着金融密度与商业银行饱和度不一的问题。相对于城市金融街区的百米一个金融机构或网点而言,乡村的金融服务网点覆盖不足,截至2009年底,为促农村金融发展成立的新型农村金融机构只有172家⑧。就2010年9月统计数据看,全国共组建以县 (市)为单位的统一法人农村信用社是2014家,农村商业银行64家,农村合作银行212家⑨,可见中国城乡金融机构密度不均,商业银行数量规模是一种城市局部饱和,而乡村局部饱和度不足。

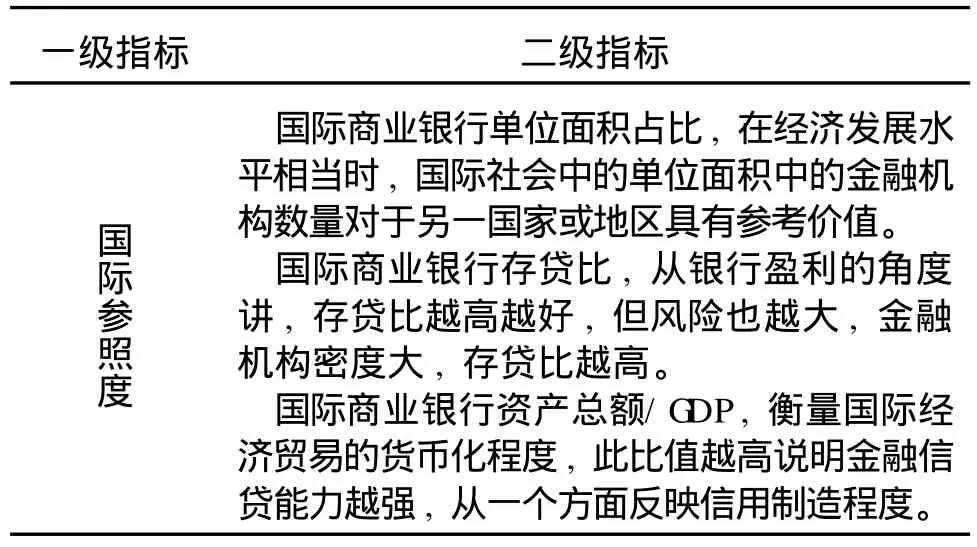

(2)经济开放程度较高,对外经济联系密切的东部地区集中着大部分金融资源,而经济相对封闭,对外贸易不发达的中西部地区金融资源较稀缺,如表2所示:东部地区银行业金融机构个数、从业人员和资产总额在全国占比远高于中西部地区;其中广东、北京、上海、江苏、浙江和山东银行业资产总额合计在全国占比超过半数;东部、中部、西部和东北地区银行业资产总额分别增长26.4%、25.6%、31.6%和28.6%;外资银行资产总额为1.5万亿元,资产的95%集中在东部;农村信用社资产总额分别增长13.6%、10.1%、20.1%和13.9%⑩。可见当前中国商业银行规模的现状是:东部地区局部饱和,中西部地区局部饱和度不足。

表2 2009年末银行业金融机构地区分布(11)单位:%

(3)近年来随着银行业规模的不断扩张,涉及金融机构的新案、大案、要案不断,而且以现金业务、代理业务、清算业务、安全保卫等领域和业务环节的案件居多,如上海浦东集聚17家外资法人银行、57家外资银行分支机构以及58家外资银行代表处,其中外资法人银行上半年资产总额达1.09万亿元,占全国外资银行的72.14%,但金融系统案件呈现多样化和集中化态势,截止到2010年9月浦东法院共计受理涉外资银行案件179件,涉案标的额达3.1亿元(12)。可见越是商业银行机构饱和高的区域,金融系统案件发生可能性与频率越高。全面饱和的竞争易引发一些内部管理松驰、处罚不严、基层营业机构管理不到位等诸多问题的操作环节失误,正是金融系统案件频发的重要原因。

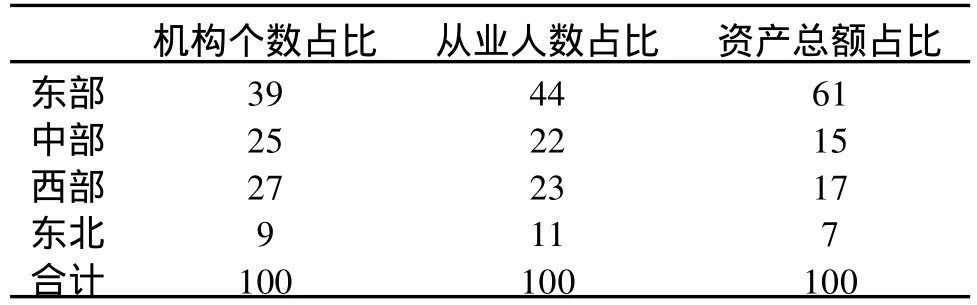

(4)改革开放以来,中国东部、中部、西部、东北等不同的经济带区分日益明显,不同经济带之间的金融发展差距同样也在扩大,金融密度与机构饱和度也存在严重的不平衡。银行体系资金来源区域分布不均衡,就反映金融财务连续性的指标看,东部地区集中了全国大部分的信贷资金与存款资金,2009年东部、中部、西部和东北地区本外币各项贷款余额分别为24.8万亿元、5.9万亿元、7.2万亿元和2.9万亿元,同比分别增长32.8%、34.3%、37.9%和31.7%(13),具体如下所示:

表3 2009年末各地区金融机构人民币存贷款余额增速(14)单位:%

(5)对中国商业银行规模数量的评判需要比照国际商业银行规模发展的经验与水平。银行和银行组织的数量下降意味银行业务的萎缩,而生存竞争中的银行分支机构、银行资产却可能明显增长。从美国的商业银行的发展历史看,如在1980年到1994年之间,美国银行数量从14 222家,降低到10 313家,银行组织的数量从12 239家降低到7 906家,而美国商业银行以当期美元计算 (不考虑价格因素)的总资产稳定地增长了130%(15)。可见参见国外的发展模式与道路对商业银行数量规模的明确界定具有重要意义。

所以,商业银行机构数量规模并不一定是恒定不变动的,而是一个动态的概念。当前中国金融机构的大范围扩展只能说是一种短期的局部饱和,商业银行间达到一种充分竞争状态;但并不排除经济周期性衰退引发的部分机构退出与倒闭现象,进而使得金融竞争动力不充分,局部饱和不足。

二、中国的商业银行金融机构系统性风险分析

(一)关于中国商业银行规模扩张的风险争论

由于管理技术的有限性和市场的复杂多变性,商业银行规模扩张存在潜伏性的风险,而对于风险的大小以及风险的系统属性评断在理论上和实践中并没有达成一致意见。

1.有人认为商业银行规模扩张存在的风险系数较低。在中国经济发展过程中,商业银行依靠机构扩张吸收潜在的储蓄资源,弥补资金缺口,增加资产规模扩大市场占有率。在有足够的储蓄存款可以吸收的情况下,并不会因为机构饱和而引发大规模的系统性风险。主要是因为:第一,占据大部分资产份额的大型商业银行产生的不良资产有四大资产管理公司 (AMC)分别负责收购、管理和处置已剥离的不良资产,至2009年9月末,共处置了政策性不良资产85%,现金回收率为20%,商业化不良资产则处置了60%(16),大大提高了各商业银行资产优良率、盈利能力和抗击金融风险的能力。第二,根据巴塞尔委员会定量测算结果,按照新的资本监管标准,国内大型银行和中小银行的资本充足率均高于国际同业平均水平。截至2010年6月底,国内大、中、小银行平均资本充足率达到11.1%,核心资本充足率达到9%,核心资本占总资本的比例超过80%(17)。第三,各类银行风险控制逐见成效,业绩都实现不同程度的增长,从2010年最新季报数据看,工、农、中、建、交五家国有大型银行前三季度实现净利润4 212亿元,同比增长29.11%,其中利息收入贡献最为显著,净利息收入同比分别增长24.36%、36.09%、21.79%、17.10 %和30.37%;不良贷款率分别为1.15%、2.08%、1.10%、1.14%和1.22%;中小股份制银行净利息增速则大多在30%以上(18)。第四,在满足国家宏观政策和资金市场需求以及有效防控风险的条件下,大规模布局符合商业银行经营的趋利原则。高密集度的商业化银行体系足够以最大限度的资源节约、最小的风险获得最佳的利益收入,推动行业内部竞争。

2.也有人认为商业银行规模扩张存在较高的潜在风险。中国商业银行多机构、大规模的特点,理论上违反了企业管理的合理跨度原则,有产生损失的可能性。第一,依靠机构扩张吸收信贷资源,在信贷增长率与核心资本充足率反比原则下,易引起资本充足率下降,增加商业银行的加权风险资产,单单依靠资本的盈利增长和效益提高等自我积累方式来解决问题已经不现实。恶性竞争中银行业的整体效率下降,收益与规模不对称引发系统性风险。第二,从巴塞尔协议III对全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%,以及要求各家银行设立总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”看,商业银行面临着充实资本金和控制高风险业务的压力(19)。第三,长期以来因为本身的经营不善、决策失误、技术制约,大多数农村信用社都存在不良资产,截止到9月末,全国农村信用社不良贷款余额为3 493亿元,不良贷款比例为6.1%(20),严重影响资金运营和商业化进程。第四,受地方政府干预、信贷财政化等因素的影响,部分地方商业银行信贷管理薄弱、以贷谋利的无序竞争严重,债权债务关系混乱。金融危机后期,商业银行不良资产已经影响到资金的正常流动与配置,严重的甚至破坏银行信誉,造成重大金融风险[1]。

(二)中国商业银行规模饱和存在系统性危机

以上双方主要观点都承认中国商业银行数量规模扩张过程中存在系统性风险并以不同的视角给出各自的依据。但是双方都是过于笼统的概述,并没有严格区分商业银行规模饱和度的差异。中国商业银行局部饱和与局部饱和度不足并存的状态下,虽然都存在风险,但饱和风险更加显现,是不同于数量规模下的高风险。

第一,行业性质和特点决定商业银行饱和时发生系统性危机的可能性更大。商业银行本身是经营货币业务的企业,其资产的主要形式是贷款业务,约占资产业务的70%,负债资产率达95%以上,是高负债行业。全面饱和时商业银行以其吸收的大量存款发放贷款,在支票流通和转帐结算的基础上,将贷款又转化为不提取现金或不完全提现的数倍于原始存款的派生存款,集聚扩大了商业银行资金来源,但此时大规模的信贷资金使用权一旦让渡出去,资金安全性和商业银行控制能力都会下降,存在诱发危机的可能性。

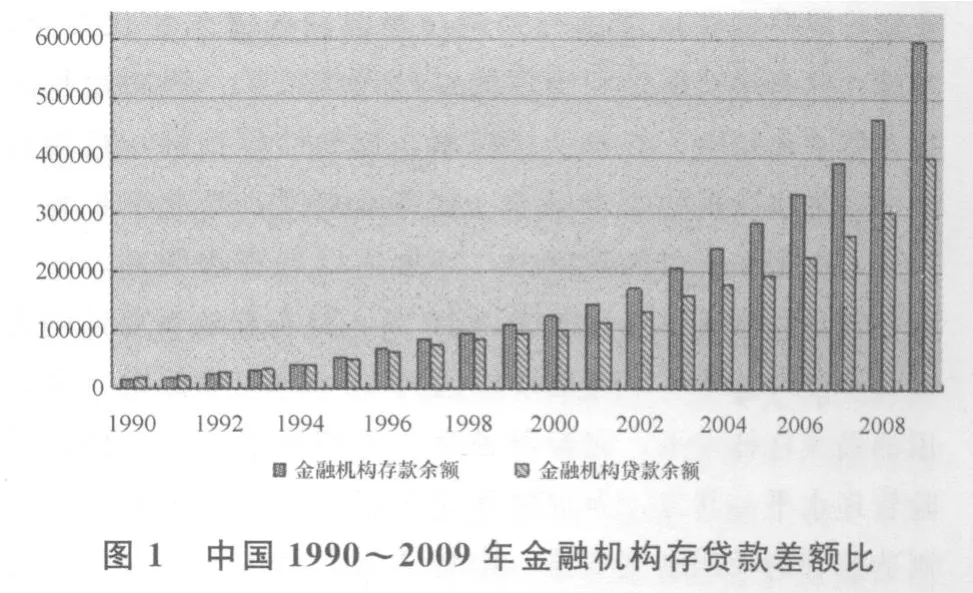

第二,经历了改革开放以来经济的快速增长,中国商业银行饱和度越高的区域其存款资金越充足,但投资需求增长却远落后于存款资金供给,为降低账面不良资产,商业银行谨慎放贷逐步提高企业资信要求,形成了银行体系内庞大的存贷差 (如下图表1中国1990~2009年金融机构存贷款差额比)。

从最新统计看,2010年第三季度银行业金融机构境内本、外币负债总额为85.2万亿元,其中,大型商业银行负债总额42.4万亿元,股份制商业银行负债总额13.4万亿元(21)。饱和的商业银行将利用活期存款这一类负债作为货币来流通进行信用制造,在以存定贷原则下,过于饱和时商业银行无限制的放大信用倍数会形成巨额存款,无强约束的贷款行为,使得资产的价格脱离基础因素快速上升,金融体系脆弱,潜在金融危机随时都可能爆发。

第三,基础货币的供求格局已由过去长期“供大于求”变成“供不应求”,饱和区域过多的制造信用扩大了基础货币的供需差距,实际流通中的货币过大。到2010年9月末,广义货币供应量M 2的余额为69.64万亿;而1990年M 2余额仅为为1.53万亿元人民币,二十年间我国M 2余额增长了近45倍,而美国只增长了2.6倍(22)。在物价与货币供应恶性循环,上下波动加剧,流动性充裕,通胀压力渐显的大环境下,商业银行整体规模的稳定发展遭遇困境。

第四,继美国第二轮量化宽松政策之后,新一轮的宏观金融环境波动逼近,人民币升值预期将导致热钱投机大量涌现,尤其是饱和的商业银行体系大大增加了基础货币发行量,促使人民币将面临“对外升值,对内贬值”悖反压力。一旦这种对外升值和对内贬值的悖反到达极致出现急剧逆反时,巨量热钱出逃,国内流动性将急剧萎缩,楼市价格大跌。通货膨胀压力下资产价格上升必将影响到中国商业银行规模体系的稳定,信贷准则的可持续以及风险管理的有效性将受到严重冲击,甚至会引发全面饱和的商业银行实际破产。

三、中国的商业银行系统性风险控制能力分析

商业银行系统性风险具有客观存在性,规模扩张过程中微观个体与宏观体系呈现网络化连接并相互渗透,扩张过程中的微观风险都有可能突变、积累、传播、扩散并在相关联的银行或区域之间传播形成整个银行业内的风险。风险的存在并不可怕,即便是局部饱和区域存在较高的风险,只要能够强力控制也能保证商业银行的稳定发展,所以问题的关键就在于对风险控制能力进行分析。

(一)中国商业银行规模风险尚处于可控边界内

其一,中国银行监管机构及时、频繁地采取措施对商业银行规模扩张风险进行控制。参照新巴塞尔协议要求,从建立健全风险衡量和管理的基础设施入手,提高银行的核心资本充足率、拨备、杠杆率、流动性等指标,且均高过巴塞尔协议Ⅲ的要求标准。就资本来说,要求在8%最低资本充足率要求的基础上,增加逆周期资本缓冲,中小商业银行总体资本充足率达到10%,具有系统重要性的大型商业银行总体资本充足率要达到11%(23)。降低银行可动用的最大杠杆水平,完善财务报告规则体系,切实提高风险管理水平。其二,为构建和完善银行业贷款风险、信用制造监管的长期制度安排,出台“三个办法一个指引”的贷款业务法规框架,防止银行将高风险资产转移至资产负债表外,防范金融业存在的连锁流动性风险以及抑制银行只顾短期利益而忽视长期资产安全。其三,政府为应对金融危机实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,及时调整商业银行政策,取消信贷规模管理。同时政府通过价格机制控制与金融机构密切相关的抵押物,掌握金融资源的配置权,政府与商业银行在危机中相互结合,以政府为背景的商业银行大大提高了抗系统性风险能力,增强信用等级,金融危机过后中国商业银行整体系统相对稳定。

(二)中国商业银行风险控制能力还较薄弱

之所以认为中国商业银行风险控制能力还较薄弱,主要是因为:第一,在商业银行系统性垂直管理中,分支机构监管不到位。目前我国商业银行内部风险体制梗阻。总行与分支行“金字塔”型垂直风险模式下,银监部门对其监管不到位,分支行直接接受总行风险监控领导,因为贷款权限上收,也不会在贷款的风险控制中投入过多的成本,审贷和监控贷款的过程中缺乏能动性。第二,商业银行实际业务工作中违规违法行为太多。以存贷款时点规模为核心的传统考核方式下,部分商业银行通过擅自提高利率或有奖储蓄、返还现金、减免或报销其他业务手续费等方式,违规揽储,扰乱了正常的市场秩序。也有因为贷前调查不尽职、贷时审查不审慎、贷后监控不到位等方面问题,银行信贷资金被企业违规挪用的现象。第三,中国商业银行大规模扩张的同时,相对应的机构组织管理体系不配套。管理效力决定管理边界,管理边界受制于企业规模,商业银行普遍使用的扁平化管理体制,对分行以下分支机构层层分解和层层考评机制随着规模体系的扩大会遇到较大的阻力,尤其是干部任命制度,往往是采取事后弥补措施,一定程度上限制了此途径效能的发挥。如果机构规模过于庞大,管理能力不足,管理权力过分集中,分支机构缺乏活力等问题就会出现,分支机构将偏离全行原则和目标。

(三)中国商业银行系统性风险控制的多视角分析

目前并不排除商业银行因为不切实际的市场需求而进行的盲目扩张规模以及开展高风险业务的行为。就中国商业银行系统性风险控制而言,无论是时间上的纵向比较,还是国际间的横向比较都已经取得了很多进步,但也有控制不足的缺陷。

一方面,当前金融监管部门不断从法律体系的完善上和实施上加大对商业银行从上到下的监管力度,以《银行业监督管理法》、《商业银行法》为核心,各种行政法规和部门规章为主体,金融司法解释为补充的中国现代银行业监管法律体系已经基本建立(24)。尤其是金融危机后商业银行倒闭成为一种风潮,中国监管部门面对金融危机对银行业发展和监管的影响,及时吸取经验教训,总结巴塞尔新资本协议、国际会计准则,进一步推进强化监管手段,加快对不良资产处置、商业银行系统性风险监管等方面立法进程,防止巨额的不良资产困扰中国经济与商业银行的发展,采取积极的措施稳定银行财政状况,进行资产剥离冲销贷款数量,解决已经或即将出现的各种商业银行系统性风险问题。中国商业银行经过金融危机的考验并没有大规模的倒闭,不良资产率也有不同程度的下降。

另一方面,商业银行规模扩张中的不确定因素太多,对部分系统风险存在监控不及时,风险力度不足等问题。就国内而言,大量的商业银行为持有资金寻找出路,争夺相对有限的业务资源,通过各种手段压低贷款的利率,引发银行间的恶性竞争。部分银行业金融机构对各级地方融资平台授信总量过大,依靠垄断经营力量,过多的信用制造引发流通中货币供应量过多,政府融资平台公司债务沉重,地方融资平台拨备对银行资本充足率造成一定的冲击。就国际金融市场而言,随着跨国公司的对外扩张,中国商业银行积极扩大跨国跨境经营,延长服务链条,拓宽服务领域,构建海内外一体化发展的新格局。但因为对世界金融运作体系内长期积累、综合作用的诸多问题却不能及时预防,合理处置易引发系统的危机,而单靠银行体系的监管或关注单个金融机构的风险防范,忽视系统性角度防范金融风险根本无法应对与世界宏观经济风险相互交织的商业银行数量规模风险。

商业银行不适当的规模扩张越强烈,其有效的风险管理越容易失控,系统性风险对市场的冲击和破坏力就越强。尽管商业银行大规模扩张充满系统性金融风险,但问题的关键是要合理有效的控制这种规模体系下的系统性风险。

四、中国商业银行保持规模适度发展的几点思考

当前中国商业银行的发展呈现局部饱和、局部饱和度不足的不均衡特点,因为饱和性规模本身的制约因素以及国内外复杂多变的宏观因素,实践中风险饱和度越高的区域隐藏的系统性风险越大,然而中国商业银行风险控制存在体制性障碍。从体制要素着手,保持中国商业银行适度规模是促进经济平稳健康发展的又一突破口。

(一)保持适度规模,优化机构布局

面对经济发达的东部地区以及城市的商业银行局部饱和状况,首要任务就是要保持适度规模。打破商业银行在利益多元化和目标多样化驱使下,广设分支机构,由总行一级法人对所辖机构统一管理与同一调度的体系。控制金融机构非主业子公司的设立,合理配置各个商业银行从分行到支行都用自身准法人权限,减少管理层次以及内部交易成本,避免过度扩张过程中增加系统风险。同时加强集中风险控制能力,提高集约化经营效率,通过机构之间协同合作,专业化分工,重新选择适合自身的核心业务,提高自身特色化竞争力,而不是盲目地以机构作为竞争平台,盲目经营争夺区域市场资源,弱化整体商业银行体系的经营政策和战略目标落实。

对于中西部地区和农村局部饱和度不足的状况,关键是要不断优化机构布局。银监会可以适度调整和放宽中西部地区以及农村地区银行业金融机构准入政策;配合货币政策工具,适时适度调整地区商业银行规模与布局并加强信贷管理;配合产业政策,贷款给经济发展中的弱势群体。建立适应“三农”特点的村镇银行、小额贷款公司、资金互助社等为主的新型农村金融机构,通过加大政策支持力度,提供一系列优惠条件鼓励广大商业银行金融机构到中西部地区开拓金融市场,形成投资多元、种类多样、覆盖全面、治理灵活、服务高效的银行业服务体系。

(二)加大合并重组,畅通退出机制

以公共性、外部性、风险性为主要特征的银行业在中国尚处于扩张期,局部饱和明显,参照国际规则严格规范银行破产法律程序,完善安全、有效的专门市场退出机制,对于防范化解金融机构规模风险尤为必要。首先,参照国际规则制定专门针对中国境内商业银行的破产条例,结合银行业特殊性区别于普通企业规定破产标准以及破产重组程序。参照美国等发达国家经验,明确商业银行破产程序启动权,排他性的赋予银行许可机构或监管机构依法提出破产的权利与义务,防止迟延启动破产程序导致系统性银行风险,损害债权人以及存款保险机构利益。其次,加大合并重组力度,对不良机构实施严格的退出机制。针对不同利益群体、不同经济区域区别管理,对经营不善、无以支撑的银行实施破产重组,或整合或兼并。其一,对于银行机构饱和度较高的地区坚持以效益为核心理念,推行省级分行,二级以下同城重叠机构合并,并对一批成本高、管理难、业务不足和严重亏损的分行营业网点进行撤并和收缩。其二,对于资产规模和核心产品的市场份额较少、不良资产率高、其可运营的资产不足以维持自身发展需要、不能支持地方经济发展的商业银行破产清算,严格实行退出机制。其三,市场化的银行退出机制,对于商业银行饱和度不足的经济欠发达地区及农村地区,中央银行与地方政府等银行业主管部门要积极运用行政手段维持地区银行信用制度,通过各种形式的财务资助为面临破产的局部地区商业银行注入资金,使其继续存在,以避免发生系统性危机[2]。

(三)控制新设机构,合理布局配比

总体来说,虽然中国银行业局部饱和,金融机构庞大,数量多,网点遍布广,只要可以合理布局,抓住各自扩张侧重点,严控规模风险,同样可以保持中国银行体系的高效率。(1)对于垄断力强大,市场覆盖率大的大型商业银行,要从成本制约的角度对分支机构进行调整,改变固有的非系统性布局,提高集约化水平,促进规模经济,以增强盈利能力。(2)股份制商业银行作为强力新生力量,可以通过有限度的规模扩张与网点覆盖,解决无法通过内部积累完成的资本金不足问题,求解资本硬约束。(3)严格防控地方政府以争夺金融资源为目的,借用银监会鼓励中小商业银行尤其是城市商业银行到异地开设分支机构的政策,用行政手段强行捏合地方多、乱、杂的不良金融机构组建风险系数高、持续经营能力差的地方金融机构。(4)适当放宽经济欠发达地区以及农村金融市场监管限制,完善调整区域金融准入政策,积极鼓励新型金融机构参与地方投资项目,推动金融密度饱和度不足地区的机构规模扩张。尤其是承担农村经济发展重要金融使命的信用合作社、农村商业银行要在控制不良资产率的条件下,找准自身的扩张主方向,抓住特定的市场与客户。(5)外资银行充分突出自身高管理水平,强化风险防控优势,按照贷存比75%的监管要求,适度的提高以利率市场化存款业务占比。

(四)加强风险监管,明确指标控制

虽然银监会逐步完善银行业金融机构的贷款业务法规框架,实行“三个办法一个指引”,遏制高饱和度的商业银行制造信用能力;但是归根究底还是要通过贷款的精细化管理,控制规模扩张中的系统风险。第一,合理测算借款人的流动资金需求,确定流动资金贷款的额度和期限,防止超额授信或贷款资金被挪用;以内部绩效考核为依据制订贷款规模指标,防止恶性竞争和突击放贷。第二,严格执行按照代理支付规定的提高资本充足率以及风险拨备。对于部分触及国内的监管红线的银行要按照巴塞尔委员会规定,达到8%的资本充足率,4%的核心资本充足率,进一步调高一级资本充足率。第三,以杠杆率约束银行规模,控制银行杠杆率的积累,避免去杠杆化过程中的不稳定以及给金融体系造成的风险,建立总风险敞口,强化资本金融风险的监管。第四,严格执行《关于商业银行资本补充机制的通知》中关于附属资本中次级债不应超过核心资本的25%的规定,考虑将次级债券之类从附属资本指标提出来,以进一步增加核心资本为通过发行次级债补充附属资本提供空间,增加商业银行资本金含量。

(五)推进利率市场化,引导融资多元化

传统体制下商业银行体系特征化的分割为以商业银行法人为利益核心的独立利益板块,在相对垄断的市场中依靠固定的存贷利差获得超额垄断利润,造成广设机构争夺赢利空间现象。从深层次说,控制商业银行规模防范系统性风险就要推进商业银行改进羸利模式,推进利率市场化,引导融资多元化。其一,以利率市场化增强市场约束力,合理控制商业银行规模扩张。商业银行在利率市场化的环境下获取利润要进行大跨度的角色调整,改变原本在投资与消费领域依靠机构扩张获取垄断利润的运营理念与方式,走集约化经营的道路。其二,以利率市场化优化金融市场结构,引导多元化融资。将银行主导的资金供给模式向多元化的资金供给模式转变,引入来自证券市场、信托募捐、融资租赁、产业基金等竞争者,为更多的资金需求客户提供多渠道融资的方式。其三,以利率市场化强化商业银行内部竞争。构建优胜劣汰机制,在竞争中激发金融工具创新能力,拓展业务范围,提升服务水平,进而增强整个行业的持久竞争力,而不是再单纯的依赖规模的扩张获得低效率的规模效益。

注释:

①资料来源:笔者对银监会网站有关资料整理。

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/xglj/index_jrjg.jsp

②《深圳银行网点密度堪比香港》,新浪财经,2010-08-05。

http://finance.sina.com.cn/roll/20100805/10303409348.shtml

③《2009年中国金融市场发展报告》,百度文库。

http://wenku.baidu.com/view/9b031bd276a20029bd642d87.html

④《央行:前三季度个人消费贷款增速前升后降》,千龙网,2010-10-26。

http://new s.qianlong.com/28874/2010/10/26/4022@6237225.htm

⑤《2009年美国银行倒闭总数达 140家》,国研网,2010-01-05。

http://www.drcnet.com.cn/DRCnet.common.web/Doc-View Summary.aspx?docid=2113472&leafid=9

⑥《中国人民银行2010年第二季度货币政策执行报告》,2010-08-05。

⑦《官民合力填补农村金融空白》,证券之星,2009-10-28。

http://finance.stockstar.com/JL 2009102800001165.shtm l

⑧《我国将提高中小金融机构网点覆盖面》,腾讯财经,2010-09-01。

http://finance.qq.com/a/20100901/005942.htm

⑨20赵燕京《11月3日解盘:美指失守77关口,澳元创28年新高》,人民网,2010-111-03。

http://finance.peop le.com.cn/GB/13115287.htm

⑩中国人民银行货币政策分析小组《2009中国区域金融运行报告》,2010-06-08。

http://www.pbc.gov.cn/publish/main/2954/index.htm l

11中国人民银行货币政策分析小组《2009中国区域金融运行报告》,2010-06-08。

http://www.pbc.gov.cn/publish/main/2954/index.htm l

12《沪浦东法院受理涉外资银行案件179件,标的额3.1亿元》,东方网 ,2010-10-13。

http://sh.eastday.com/qtm t/20101013/u1a811433.htm l

13中国人民银行货币政策分析小组《2009中国区域金融运行报告》,2010-06-08。

http://www.pbc.gov.cn/publish/main/2954/index.htm l

14中国人民银行货币政策分析小组《2009中国区域金融运行报告》,2010-06-08。

http://www.pbc.gov.cn/publish/main/2954/index.html1

15《1980年以来美国银行业结构的变迁》,中华硕博网,2008-05-08。

http://guangzhou.china-b.com/gzlw/641414.htm l1

16《AMC吹响转型“集结号”资产管理公司翻牌调查》,东方财富,2010-11-02。

http://finance.eastmoney.com/news/1363,20101102103012741.html1

17《中国银行资本充足率高于国际平均水平》,腾讯财经,2010-09-18。

http://finance.qq.com/a/20100918/000934.htm

18《细看银行三季报:靓丽业绩背后仍存发展之忧》,新华财经,2010-10-31。

http://new s.xinhuanet.com/fortune/2010-10/31/c_12721582.htm

19《美国财长称〈巴塞尔协议Ⅲ〉是国际金融业的“里程碑”》,新华网 ,2010-09-23。

http://new s.xinhuanet.com/wo rld/2010-09/23/c_12597447.htm

21《中国银行业资产突破90万亿同比增长20.4%》,和讯新闻,2010-10-30。

http://new s.hexun.com/2010-10-30/125336641.htm l

22陈永昌《目前货币流通量过大推动物价上涨》,价值中国网,2010-09-07。

http://www.chinavalue.net/Blog/466506.aspx

23《银监会“逆周期”新政寓意:三管齐下应对大而不倒》,和讯银行,2010-10-30。

http://bank.hexun.com/2010-10-30/125335119.htm l

24《中国现代银行业监管法律体系基本建立》,新浪财经,2005-11-04。

http://finance.sina.com.cn/roll/20051104/0810384117.shtml

[1]李莹.我国商业银行扩张性结构风险的实证分析 [J].商场现代化,2005(6):159-160.

[2]张燕.我国商业银行体系的现状及变革途径 [J].新金融,2007(02):28-32.

Abstract:Finance and economic development p romote each other,and a certain scale of financial institutions is a p rerequisite for finance to works.In recent years,the scale commercial banksof China have been expanded sweepingly,w hich notonly p romoted the economic development but also accumulated lots of risks.An objective analysis on such aspects as the saturation of commercial banks,the systemic risks,and the assessment on risks-controlling ability is therefo re closely related to the strategic issues of financial development of China.The author believes that there exist the p roblem s of partial over-saturated scale and systemic risks in commercial banksof China,so an app rop riate development scale,a harmonic development and an increasingly op timized structure of commercial banks are effective guarantees fo r the healthy development of Chinese finance.

Key words:Commercial banks;scale development;systemic risk

An Appropriate Development Scale for Commercial Banks of China——Analysis Based on the Saturation and System ic Risk of Bank Industry

LU M in-feng,ZHANG H ui

(Institute of Finance,Nanjing University of Finance,Nanjing Jiangsu 210046,China)

F832.33

A

1673-0313(2011)01-0042-08

2010-11-11

陆岷峰 (1962—),男,江苏金湖人,教授,南京大学博士后,研究方向为宏观经济、商业银行、中小企业。