言语生存论视野下“知识元”型母语课程知识探析

周 敏

(湖南师范大学文学院,湖南长沙 410081)

言语生存论视野下“知识元”型母语课程知识探析

周 敏

(湖南师范大学文学院,湖南长沙 410081)

知识问题始终是课程的核心问题。文章在承认母语课程知识的多样性存在的前提下,关注知识的完整性,立足“学生”立场,从言语生存论的视野提出了以“知识元”统领下的母语课程事实性知识、概念性知识、方法性知识和价值性知识四种类型、四个层面整合的研究策略,以期为母语知识教育问题的研究提供一种新的可行性思路。

母语教育;知识分类;知识元

从母语教育发展的角度来看,在学科独立设科之初,重视母语知识教学,对母语课程知识做科学主义的本质认定,把母语课程知识视为客观的、绝对的和价值中立的,并努力去发现、构建这一体系,是现代母语教育和传统母语教育的一大区别,也是母语教育从传统走向现代的必要条件和内推动力。在理性光照下构建母语知识教育的科学体系成为一个时代孜孜不倦的追求。但长期以来,由于缺乏对母语知识本身的性质、价值的深度考量,主要以静态结构分析语言学为依托的母语教育“字词句篇、语修逻文”“八字宪法”的知识构架深刻影响着我们的母语教育,实际上造成了母语知识教育的茫然无措和沉重低效。

面对愈演愈烈的“应试”操练阴影的重压,也随着20世纪80年代西方各种后现代主义思潮的涌入,经历了白话文革命、科学化改造的母语教育转向了人文精神的回归。当这股人文思潮泛化为“去知识”、“反知识”的逆流时,对母语知识教育问题思辨性反观的力度越来越强,人们开始关注显性知识之内更深层的知识形态和价值。粗略审视我们当前对母语课程知识的探讨,已经有了较为开阔的知识观的视野:韩雪屏先生借鉴信息加工学的知识观,对母语课程知识做了陈述性知识、程序性知识和策略性知识的分类:刘大为先生提出的语识与语感两分法,是从母语知识的可言述与否、可清晰感知、分析与否的视角来划分的,为我们揭示了母语知识理性和非理性相结合的复杂性特点;李山林先生提出的母语课程知识的原理层、工具层和实践层三大体系以分层的形式揭示了母语课程知识的基本图景;程大琥教授从人文精神个类复演的宏观视角提出的母语的“言语—词句—文章—文学—文化”知识系列板块,较为清晰地显示了语言知识要求的学段性梯度;李海林先生提出的母语课程知识作为课程内容、作为教学内容、作为教学交流工具和作为教师的准备的四种作用方式,虽带有明显的杂糅色彩,却足以显现母语课程知识的复杂性。可以说新课程改革推行以来,我们力求深入到母语课程知识的本质,对母语课程知识的内涵、范畴作了多元立场的、思辨性的深刻反思与有益探究,取得了一定的研究成果。然而,在这些探讨中,我们对母语知识教育内容构架仍缺乏权威性的、法定的解说标准,基本上处于“公说公有理,婆说婆有理”的众说纷纭状态,所归列的母语知识类型、价值及其作用方式也有些各自为阵、难以有机整合的弊端。正是在母语知识教育问题的讨论依然火热,困惑却依然存在的现实背景下,本文从言语生存论的视野提出了以“知识元”统领下的母语课程事实性知识、概念性知识、方法性知识和价值性知识四种类型、四个层面的整合的研究策略。

一、母语课程知识的研究立场:言语生存论视野下以“理解”为旨归的学生立场

通过教育传承知识,是教育的根本任务。然而,我们以什么样的方式,传递怎样的知识,却直接关涉着一个人精神的状态。我们在接受知识的同时也被知识在塑造着,知识可能是促进精神成长的滋养,也可能成为压迫人的异化力量。传统母语知识教学追求技术效率,导致学生变得平庸而缺乏想象力,导致母语学习的枯燥乏味。因此,在对母语知识教育进行深入研究之前,我们需要做一番追问:我们究竟需要怎样的母语知识呢?更进一步的追问就是:“母语究竟教哪些知识最有价值?”更基础的问题是:我们需要的母语课程知识应具备怎样的价值才算最有价值?背后的问题是:什么知识能够落实为能力?什么知识能够形成学生积极态度?什么知识更深刻?无论怎样回答这些问题,一个基点是大家公认的:在基础教育阶段,我们的母语教育“要培养的是使用语言的人而不是语言学家,是能‘用这种语言讲话’的人而不是‘谈论这种语言’的人”[1]。这样就确定了我们研究母语知识教育构架是立足“学生”立场,关注知识的完整性,以促进学生知识“理解力”为旨归的。这是一种言语生存论的研究视域。

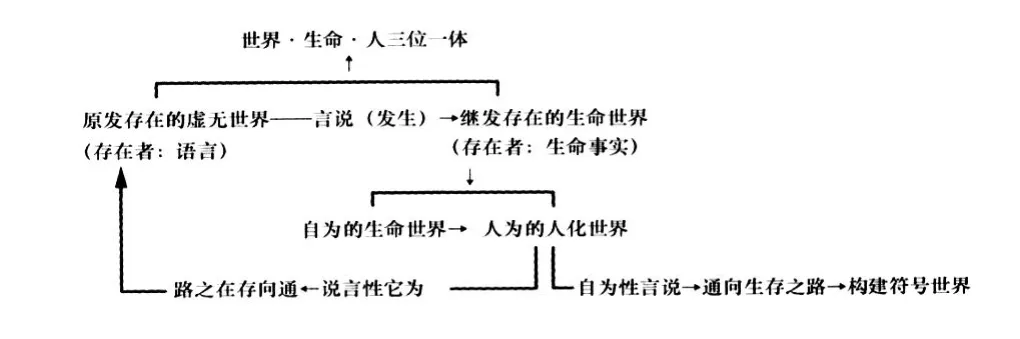

言语生存论把语言视为人“存在的家园”,人是一种符号性的存在物,通过语言,更确切地说是通过言说,把世界、生命、人三位连成一体了。如下图所示 (唐代兴《世界·语言·符号:书写与诗意者》2003年):

动物是没有世界的,只有拥有语言的人才能领悟到天人合一的境界。当人还不具备言语能力的时候,世界对他也是虚无的存在物。当他能够用语言把主观意识一一与客体实物联系起来,理解每一个语言符号的现实意义的时候,他才算被引入了人类社会早已构筑起来的主体世界,领悟到色彩、次序等人化世界的价值内蕴。可以说,没有语言的言说与创造,他就永远不能赋予客观世界的生命意义。所以,当海伦·凯勒在莎利文老师的引导下,第一次明白“水”这一词汇与涌到她手上的凉水之间的紧密关联的那一瞬,她是大吃一惊,“站在那里呆若木鸡,脸上开始显出一种新的生气”[2]。对于语言秘密的洞察,让我们看到了生命力量的迷人光泽。“生命化的生存世界由于人本身的缘故而分有自为化的生命存在世界和为自己的人的存在世界。言说创造了存在者的意义和存在的意义,也使世界获得了存在的意义和生存的自由性与限度性。”(唐代兴《世界·语言·符号:书写与诗意者》2003年)

因此,从生存论的视角看,人的“生存问题”永远优先于“认识问题”。而“理解”是认识生存的方式,也是自我发展的运动。理解“就是人类生命本身原始的存在特质”,理解“总是包含着对被理解的意义的应用”,而“应用就是有自我,有境遇,有问题”[3],理解、解释和运用是三位一体的,并非先理解,再解释,后运用。“知识的掌握”和“知识的获得”是两回事。“知识的掌握”意味着对知识的控制,控制以便使用;“知识的获得”意味着精神的参与,蕴含着对知识的理解、解释和运用,三位一体。占有知识来运用仅仅是“力量标准”,关注人的精神转变是对知识“存在论”意义的追求,从而在知识中获得生命言说的自由和生存的智慧。

正因为如此,我们不能将知识仅仅看作是静态的、物化了的、一成不变的概念术语、文章格式。如果片面地强调知识的客观性、体系化、逻辑化,只强调学生对知识的被动接受,那么,学生勉强接受的不过是固化了的知识点和僵化的思维模式,学习活动只是一种被动的、纯认知活动。这样的知识教育排斥了学生的主动反省,排斥了知识学习与学生自身活动经验的交织融合,是没有生命力的死知识,无法进入学生的心灵层面,促进其精神的成长。

在言语生存论的视野下,意味着要构建生命语言观。语言不再只是冰冷的符号,它是鲜活的生命体。每一个词句的背后都是一种生命状态,一种生命际遇,一种存在方式。在知识和学生的人生经验之间有了相关联系,知识教育便不单是冷峻的客体知识本身,而是饱含个人的情感和理解。这样,知识教育才能作用于学生的精神世界,生成“教育意义”,学生在理解中掌握知识的同时,也超越了知识,超越了教育的引导与塑造。

二、从结构分析到意义关系:“知识元”型母语课程知识的四个层面解析

在言语生存论的视域下,我们对母语知识教育研究的关注焦点放置在“知识在怎样的存现状态下,才能被活化、被学生理解”这一问题上。引入一个“知识元”概念的初衷正源自传统母语教育对整体感知的传统思维方式的看重,我们应该是以一种整体的生命态势去接近、洞察、体味知识,而不能把一个个知识点条分缕析,离散得面目全非。

所谓“知识元”,原本是来自于信息技术的一个术语。“一个知识元代表当前领域内的一个基本概念,以知识元为单位描述领域知识,并对各知识元进行多维关系的描述,以及对相关知识元之间进行关联”[4]。

知识元是有一定结构的,通过知识元的链接可以把最小的知识单元提炼出来,就可建立起大的知识单元中各个知识元相互之间的关系。所以一个知识元在逻辑上是完整的,能表达一个完整的事实、原理、方法、技巧等。因此,运用“知识元”教学的思想,有利于把琐碎的知识元连成知识链,织成知识网,进而形成立体的知识体系。这与我们常说的单一的“知识点”有着天壤之别。活化的、有生命力的“知识元”型母语知识教育不再是一个一个的散点,而应是有着自身结构的、有意义的、具有生长性的知识“单元”。

1.“知识元”型母语课程知识是具有相对完整的、独立的结构框架

那么,这一结构构架应该是怎样的呢?我们从布鲁姆那里寻找到了灵感。安德森和索斯尼克的《面向学习、教学和测评的分类理论——布鲁姆教学目标分类学 (修订版)》一书中介绍了知识的四个维度:事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识。“事实性知识是分散的、孤立的内容元素——‘点滴信息’的知识,包括术语知识、具体细节和元素知识。相比较而言,概念性知识是‘较为复杂的和有组织的知识形式’的知识。它包括分类或类目、原理和概念、理论和结构的知识。”

“程序性知识是‘如何做事的知识’,其中包括技能、算法、技术、方法的知识和用于确定和(或)检验在某一专门领域和科目中‘何时做什么’是适当的标准的知识。最后,反省认知知识是‘一般认知知识和有关自己的认知的意识和知识’。其中包括策略性知识,包含背景和条件知识在内的认知任务知识以及自我知识。”[5]

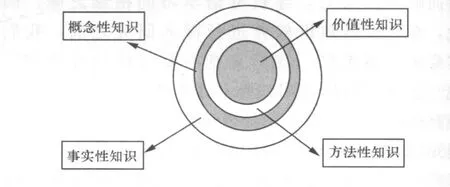

但布鲁姆对知识四个维度的划分,仍未明确显现知识类型之间的递进、融合的有机关系。沿着知识划分走向生命化的整合思考路径,我们提出了“知识元”型母语课程知识的完型构设是:一个“知识元”包含事实性知识、概念性知识、方法性知识和价值性知识四种类型知识,从外向内形成四个意义圈共筑的有机体 (如下图所示)。

“知识元”型母语课程知识的四个层面

事实性知识是关于“有什么”、“是什么”的知识。在母语教学中,事实性知识就是对语料的掌握,如母语一篇篇课文,是典型的“事实性知识”,其中包括常用词语,常用句式,常用语体,常用修辞等。任何母语概念、理论的形成都是以一定量的语料为基础的。大量语料的积累本身是学生发现和理解言语运用规则的基础。

概念性知识就是关于概念和基于概念之间关系的原理知识。如杂文的文体特征,语感的定义等。在母语教学中,这些知识要么是帮助学生理解“事实性知识”,要么是为促进言语行为提供依据。在第一种情况下,它只起到辅助作用;在第二种情况下,需要活用这些知识,改变对理性知识忠实取向的方法,将理性知识感性化、结论知识过程化。

方法性知识是关于“如何作”的知识。它是对人言语行为方式的描述与规范。这些知识可以有效指导和促进学生的母语能力。如引入新潮的文艺理论来改善我们言语操作知识方面的缺憾,如运用反讽的视角,对古代诗词意象的深度解读。

价值性知识,是指知识内蕴的对人发展的多种功能,揭示语言概念知识、方法规则形成的过程和意义。这类知识往往是容易被忽略的,在母语教材中这类知识往往也是缺失的。但却最能引发学生对事实性知识、概念性知识的生动体悟和“存在性认知”,最能使学生在教学中感受到知识与生命的丰富关系,享受到教学的愉悦。

这里所要强调的是:用“知识元”来统整这四个层面。任何一个具体的母语知识都应是一个以促进学生理解力为旨归的完整状态呈现。如果我们把所有的概念性知识归一类,原理性知识归一类,方法性知识归一类,体验性知识又归一类……这种人为的、生硬割裂知识内在联系性的分类法,实际上又陷入了另一种形式主义的操练。只有这四个层面的知识有机而紧密地相联系在一起时,才共同构筑了完整的、易于被理解的一个知识单元:事实性知识最容易被看到,但如果不联系其他层面的知识,只能直觉地感知到这些文字好,那些表达还不到位,处于一种“知其然而不知其所以然”的状态,甚至很容易迷失在言语材料的内容表象中,陷入“泛语文”、“泛人文”之隅;作为概念性层面的知识往往是可言述、外在形式化的知识,它是有形的,像质量,大小易于把握,但这种明晰在母语教育中却存在迷失的危险,不像数理化,有系统的、明确的知识概念体系作为支撑;而方法性的知识,则处在有形无形之间,像场强一样发挥作用,可以在具体的读写实践中体现出来;如果再融入价值性的知识,它是更深层次的无形,但就像粘合剂,把事实性知识、概念性知识、方法性知识几个层面的知识紧紧结合在一起,知识才更易被理解而内化为一种语文的素养。但在教学实践中,方法性知识和价值性知识往往被遮蔽在深层,被称为“缄默的”、“只可意会不可言传”的,显得神秘、不可把握,母语教育往往就迷失在这样的“不可教”上。为什么优秀的老师能够极大的吸引学生,又能真正让他们学有所得?一个知识元各层面知识展现的完备与否,显然成为一个极为重要的考量指标。内蕴丰富深刻的、有“意义价值”的知识应该是四个层次完整的知识。

2.“知识元”型母语课程知识具有生长性

我们把母语课程知识看成是一个个由事实性知识、概念性知识、方法性知识和价值性知识共同构筑的知识元。同时通过最基本的知识元之间的链接发展为更高一级、更复杂一级的知识元。每一级知识元都包含知识的四个层面。最小一级的知识元可以是一个字的学习,可以是一句话的修辞手法运用;中级的知识元可以是几个段落,一篇课文,更高一级的可以是一个单元、一册书、一套书、一个可以整统语言的核心概念。如果说数理化知识是一种“珠链状”的关联,母语知识则以一种“团块状”的网络勾连方式不断生成。本着对言语智慧的理解与反思来开发和整合母语知识元的四个层面,从最基本的知识元到高一级的知识元之间存在多向度的链接,形成对母语散点的通透理解,构筑成复杂的母语知识网络。母语课程“知识元”具有的这种生长性特征,也与汉民族重视综合把握、整体认知的传统思维方式相系相通。如此一来,一些散点的母语知识有机联通,终会达至融会贯通的境地。到这一境界,才能最大限度地发挥知识的召唤力量,把知识融化到学生的生活和生命之中,成为自己的主体性知识和生命智慧。

3.“知识元”型母语课程知识彰显丰富的知识价值

知识所包含的价值,不单是指某个真理、定义之本身,而在于它其中蕴涵的潜在意义:包含着人类的希望、智慧、失败、痛苦,也包含着人文精神、科学理念和思维方式。每个人的知识都根植于其生命的独特历程,要深入地理解某种观点的形成,就必须深入到产生这种观点或方法的生命历程。价值性知识的引入,才使得概念性、方法性知识有了人的情感动力;方法论是由价值观规范的;只有在概念、方法和价值观的支撑下,现象性知识才能转变为事实性知识。在“知识元”型母语课程知识的四个层面里,越是贴近价值层面的知识,越能彰显知识的主体性、个人性,越贴近生命的本源。它们之间是相互依存,相互促进的,彰显着知识的外显功利价值 (有用)和内在精神价值 (有意义)。

因为,我们在选择一种言说方式时不是胡乱的、随意的,任何一种表现手法、修辞方法或词汇、句式的被展现,都有着丰富的人的主观因素为内因。就像朱光潜所言:“语言的实质就是情感思想的实质,语言的形式就是思想情感的形式。情感思想和语言是平行一致的,并无先后内外的关系。”李清照连用“寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚”七个叠词来表达她悲苦孤寂的心态,就很难说,到底是先想到了叠词连用的形式呢,还是心境使然,不由自主地就把这14个字脱口而出了,根本来不及思考形式本身的事。光靠记诵词的特点,做一些翻译解读的知识开发,是不能贴近诗心,激荡情怀的。

所以,当知识的四个层面不完备时,母语课程知识的生命力量就少得可怜,我们对知识的理解就会出现困惑。以往教学《背影》是浮光掠影式地记背几个术语,什么“白描手法”,什么“首尾照应”,把父亲攀过月台的场景读一两遍,激不起学生对深沉父爱的深深感动,也体会不到作者内心的愧疚至深,更读不到作者朴实文风里的老到笔法。有的老师就是一种完全不顾学生的真实困惑的自恋态度、掌控着知识的话语权不放:教师一开始讲授时对学生强调该文是赞扬父亲对孩子的一种深沉的爱,面对学生的质疑:“父亲这么胖还去买橘子,这样的父亲真是傻乎乎的,我还从没见过这样的父亲,我才不要这样的父亲。”教师只说了句:“这样想是不对”,严厉地告诉学生要理解父亲,然后继续以父子情深为主题教授下去。学生因无法理解文中的父子情深,不管老师怎样声情并茂地讲授,学生还是无任何表情。在这样的母语教育中,事实性的知识被忽悠,至多停留在情境创设的浅层,而没有与概念、方法、价值性知识勾连起来;概念性知识因缺乏事实性知识的鲜活支撑,只剩下一堆干巴巴的术语,学生如何生出学习的兴趣?事实性知识教学的浅薄,概念性知识的干瘪,方法性知识教学的粗略,价值性知识在总体上的缺乏,也就难以把学生真正引向母语知识。教师和学生永远处在两个平行的线上,永不相交,学生也就失去了与母语知识相遇的可能,很难以一种积极的姿态进入母语世界,只是一种“母语,想说爱你不容易”的隔离、冷漠的状态。

简而言之,言语生存论视野下“知识元”型母语课程知识的研究就是为了引导“人与知识相遇”的动人情境。用一句更为通俗的表达就是:要教活的知识,不教死的知识。而“活的知识”就是能促进学生言语能力形成,使知识情感化、生命化的知识存现方式。

[1]皮特·科德.应用语言学导论[M].上海:上海外语教学出版社,1983:291.

[2]恩斯特·卡西尔.人论[M].上海:上海译文出版社,2003:54.

[3]伽达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎,译.北京:商务印书馆,2007:355,452.

[4]王洪建.中小学知识元学习平台设计与建设[J].中小学电教,2009(9).

[5]安德森,索斯尼克.面向学习、教学和测评的分类理论——布鲁姆教学目标分类学 (修订版)[M].皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,2008:63,27.

Abstract:The p roblem of know ledge hasalways been in the coreof curricula.With the diversity of mother tongue as the p remises,this paper focuses on the integrity of know ledge,and based on the students’interests,puts up four types of know ledge under the guide of“know ledge elements”and from the language survival perspective:factual know ledge,concep tual know ledge,methodological know ledge and values know ledge.Meanw hile,in o rder to p rovide the researcheson mother tongue teaching with a new feasible way of thinking,a synthesis research strategy,w hich combined those four typesof know ledge,are p roposed.

Key words:mother tongue education;know ledge classification;know ledge element

Analysis on Knowledge of Mother Tongue Courses Based on“Knowledge Element”from Language Survival Perspective

ZHOU M in

(College of Literature,Hunan No rmal University,Changsha Hunan 410081,China)

H193

A

1673-0313(2011)01-0092-05

2010-10-18

全国“十一五”教育科学规划课题《“知识元”统领下的母语课程知识教育改革研究》(EFA 100401)。

周敏 (1974—),女,湖南郴州人,副教授,博士,从事语文课程与教学论研究。