以佛教价值观重建经济学理论体系的构想

姚文捷

(浙江师范大学经济与管理学院,浙江金华321004)

以佛教价值观重建经济学理论体系的构想

姚文捷

(浙江师范大学经济与管理学院,浙江金华321004)

以往经济学理论在人性问题上的立足点存在一些缺陷和不足。通过对人性问题的探讨,可以确立大乘佛教“无相利他”的价值观。在这个价值观下经济学研究是以“消退人的欲望以适应有限的资源分配”为出发点的,而评价经济水平的标准相应修正为与“稀缺感”相对的“幸福感”。重建经济学理论体系要侧重于从规范经济学的角度加以修正,而不是从实证经济学的角度去解释。

人性;欲望;无相利他;社会关系;经济理论体系

一、引言

现代经济学之父亚当·斯密在其著作《国富论》中提出了足以对后世经济学理论的发展造成深远影响的“看不见的手”的理论,认为“理性人”追逐其自身利益的无序行为,在客观上促进了全体成员福利水平的提高。这个理论主要基于人性论和自利心的自由放任思想,即经济自由主义思想。

经济自由主义使人的自利心得到自由放任,其结果是加剧人内在欲望的膨胀。在完全竞争市场上,瓦尔拉斯一般均衡和帕累托最优能得以实现,成为西方经济学论证“看不见的手”的原理的一个重要组成部分,从理论上验证了完全竞争市场的效率。但这一论证忽视了人的心理要素和主观倾向,即“理性人”的欲望增长在这一均衡模型中遭遇了预算约束的暂时压抑。完全竞争市场上部门企业数量的增长和竞争的持续必然使该部门要面临某些资源数量的限制,包括不可再生资源耗竭在内的生产资料绝对量的缺失会使市场竞争失去物质基础,因而先前均衡状态下的资源约束将更为缩小,部门受到整个产业萎缩的威胁。另一方面,在原有状态下物质资料的相对减少会导致“理性人”欲望的相对增大,就会引起争夺物质资料的竞争加剧,导致产业集中和垄断。在资产阶级社会中,竞争的加剧使资产阶级之间出现优胜劣汰,破产的资本家归入无产阶级;同时劳资双方的利益争夺往往使无产阶级利益缺失相对较大,最终形成两极分化。

资源耗竭、物欲膨胀、分配不公的局面在《国富论》的创作时代是不可想像的。究其原因,自斯密而建立的西方经济学理论体系(区别于马克思主义经济学理论体系)是以“利己心”为基本立足点的,因此就不可避免地局限于对经济关系矛盾层出不穷的经济现象的研究。

二、关于人性问题的探讨

定义人性问题是经济科学研究的本质需要,是构建一整套经济学理论体系的灵魂所在,关系到经济科学研究的方向以及最终从纷繁复杂的经济现象中抽象出解决经济学最后问题即资源配置的规律。有别于新古典主义经济学从某种先验的人性出发来推演经济关系的存在,马克思主义经济学主张在特定经济关系下分析人的行为和目标模式的特殊性,它所构建的经济学理论体系在哲学上基于这样一个人性问题的立足点,即“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。

马克思主义经济学所依赖的对人性问题的定义无疑是具有很强的科学性。但值得注意的是,如果人的本质只有在特定的社会关系中才有定论的话,那么抽象地定义人性问题其实是毫无意义,因为人的本质是不可说的。这如同在探讨水是什么形状的一样。水本身没有固定的形状,或者说水的形状是不可说的,千变万化的容器塑造了水不同的形状。如果水的形状是固定不变的,那么就不能够适应所有容器的形状。同理可知,只有不可说的人性才可能被各种社会关系所塑造。

结合新古典主义经济学和马克思主义经济学各自定义人性问题的不同路径,可以得到启发:通过寻找一种涉及政治关系、经济关系、文化关系以及道德体系等各方面的合理的社会关系来塑造一种人性,从而最终建立理想的经济关系。在这种社会关系中的价值观必须能够正确看待人的内在与物的外在之间的矛盾。

以下是关于一些基本价值观的归纳:

(1)利己。新古典主义经济学在定义人性中的价值取向。

(2)住相利他,即有意的利他行为。这种利他行为最终以实现自身利益(物质层面和精神层面)为目的。马克思主义经济学可以说是存在这类价值取向的。

(3)无相利他,即利他的行为不属于任何自利的范畴。这是佛教(特别是大乘佛教)的基本价值观。

以下所探讨的经济学研究的出发点及其评价标准是基于“无相利他”的基本价值观而展开的。

三、经济学研究出发点的转换

现代西方经济学认为,经济科学研究所要解决的根本问题是资源配置的问题,即如何有效利用有限的社会资源来满足人的无限欲望的问题。资源具有稀缺性,其实质在于资源的增长速度与人的欲望膨胀相比是极其有限的。在这个意义上,有限的资源可能永远也无法满足人无限的欲望。经济科学研究的出发点不能回避人的内在欲望而片面地注重外在物质的分配。

新古典主义经济学研究的是人与物之间的关系,马克思主义经济学揭示了隐藏在人与物关系中的人与人之间的关系,两者的研究基点都是处在“人-物-人”的关系链中。按照大乘佛教“无相利他”的基本价值观,在“人-物-人”的关系链中打破“物”的节点,直接形成人与人之间的关系是解决资源配置问题的关键。这种人际关系不同于以往经济学理论体系中所具有的竞争和对立特色的人际关系。并且以这种人际关系编织成的社会关系正视欲望作为人的主观因素在资源配置中具有不可忽视的作用。可以说,经济学研究的出发点应转换到如何消退人的欲望至一个足以保证生存状态的底线,以适应有限的资源分配。

人与物之间关系是以人对物的欲望和物对人的效用来维系的。萨伊认为,所谓生产不是创造物质,而是创造效用。孤立的单个物品本身不存在效用,只有在对于单个人的满足程度时才存在。对于不同的消费者,这种满足程度是不同的,因而是不可比的;但对单个人,却是可以按统一的尺度相加和比较的。人与物之间的矛盾理论上可以通过效用主观性和欲望主观性的统一来解决。问题在于人对物的欲望来自于物对人的效用刺激,而欲望的增长速度却远远超越了效用刺激水平的提高。因此消退欲望就是要改变人对物的主观评价——效用。在以下的模型中,可以简单地描述这一过程。

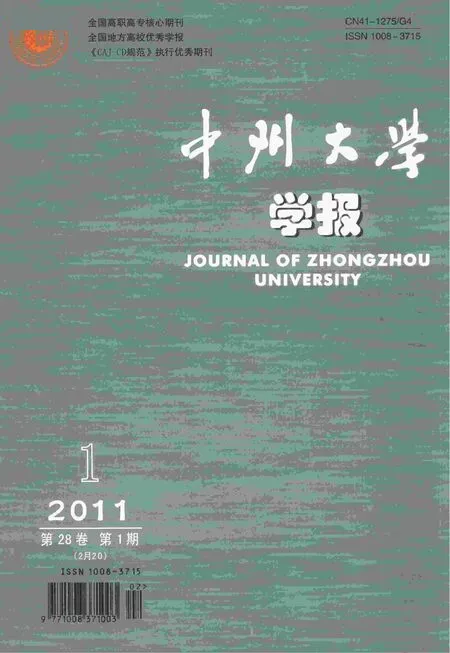

在基数效用论中,效用可以计量。按照边际效用递减规律,在物品可以无限分割的假定下,随着物品消费数量的增加,单个物品带给消费者效用的增加量是递减的。因为人在对同一物品的连续消费过程中,从每一单位物品消费中所感受到的满足程度和对重复刺激反应程度是递减的。

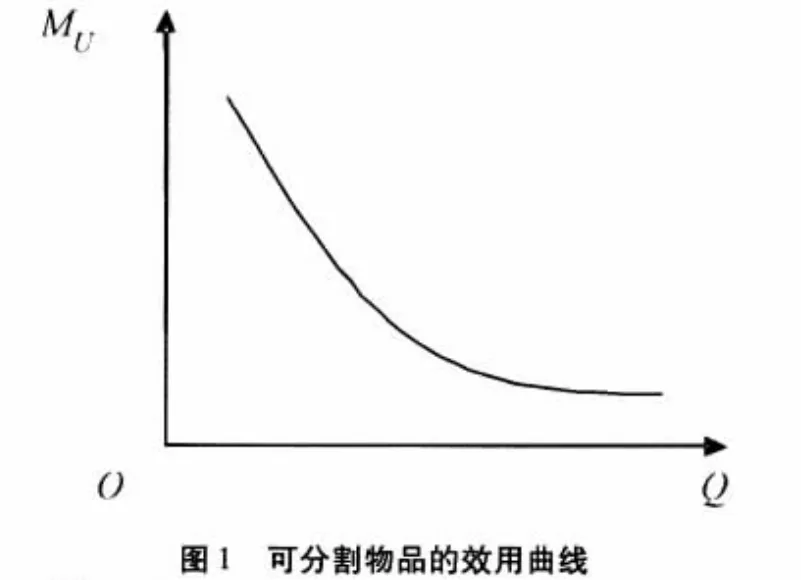

此处假定物品具有不可分割性(事实上,当可分割物品的数量达到绝对大时,与不可分割物品具有同样的性质),那么边际效用递减规律发生作用是以连续性消费的时间为载体的,表现在图形上,横轴从原来表示物品的消费量变为表示消费时间的向量。而纵轴所表示的边际效用也不再具有明显的量化。在消费不可分割物品的过程中,随着时间的推移,边际效用是递减的。这里需要假定消费者在消费物品前,仍以时间为载体,随着对该物品信息了解的加深,所产生的期望效用(即欲望)不断增加,直至获得该物品的消费为止。

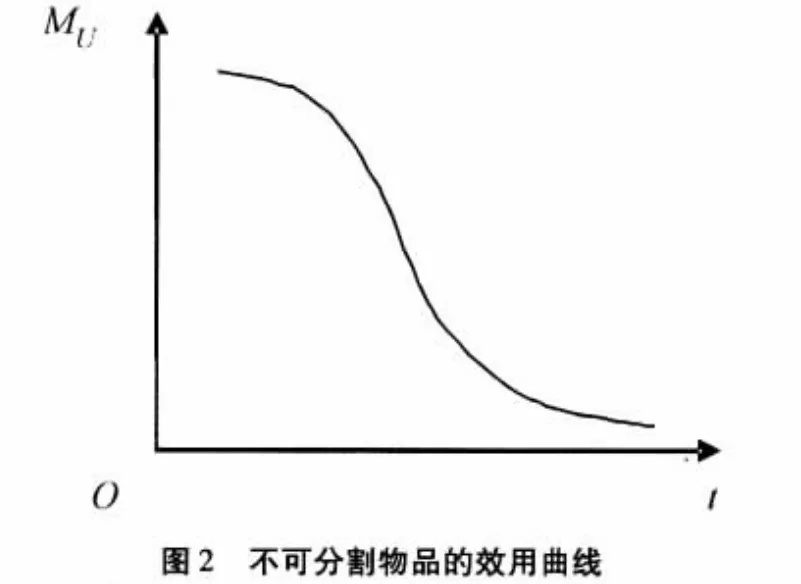

在图3中,期望效用曲线U0A随时间t呈递增趋势,边际效用曲线AE随时间t呈递减趋势,二者以A为界点。边际效用曲线递减至效用为U0时,对另一新物品产生期望效用。边际效用曲线不可能递减至零,因为U0是保障基本生活消费所必需的效用水平,同时U0也不一定为直线。新物品的期望效用曲线与边际效用曲线的界点为B,其边际效用曲线递减至U0(或者另一个比U0高的新效用水平)时对第三个物品产生期望效用。以此类推。如此,个人对不同物品组合的效用曲线大致呈现波浪型。

在此需要定义一个暂且称为“欲厌度”的新概念,它表示个人对单个物品从产生期望效用(即欲望)到其边际效用递减到一定程度后对新产品产生期望效用的时间。在个人对单个物品的效用曲线中,例如以A为界点所代表物品的效用曲线,即曲线U0AE,若U0E处的直线段越短,个人对该物品产生的欲厌度越小,反之亦然。假设以B、C、D……为界点所代表的物品的个人欲厌度都从原有的状态趋向小,那么同原有的状态相比,个人对物品种类的追求不断增大。此外,若曲线U0AE越陡峭,表明在个人对单个物品的某个欲厌度中,物品对个人产生的效用刺激强度越大,反之亦然。

在大乘佛教以“无相利他”的价值观为主导的社会关系中,若价值观教育成为一种外力,同时向下作用于A、B等一系列界点,使得个人效用曲线由波浪型逐渐趋于平缓,即逐渐减少物品对个人产生的效用刺激强度,直至最后与效用U0曲线水平相重合。此时期望效用和边际效用保持在必要的基本生活消费水平上,不仅消退了获得多样化物品满足的欲望,边际效用也不会因不断获得基本生活消费水平之上的效用而持续递减。大乘佛教“无相利他”的价值观至多只要求保证个人的基本生活消费水平,而将多余的物品予以布施。

在“无相利他”的价值观下确立经济学研究以“消退人的欲望以适应有限的资源分配”为出发点,还需建立一个经济水平的评价标准,以免在理论上有“社会倒退论”之嫌。

四、经济水平评价标准的修正

在经济水平评价标准上,现代经济学在提出“经济增长”的概念之后又提出了“经济发展”的概念。但这些标准都忽略了在经济发展、物质产品不断丰富的过程中,人的欲望增长却早已远远超越了经济发展本身的速度,趋向于无限膨胀。事实上,无论一个人已经拥有多大的物质财富,只要主观上仍然存在稀缺感,那么他还是贫穷的,稀缺的资源还需要继续进行分配。这样,在序数效用论中人在既定的预算约束下实现效用最大化之后仍会试图不断地打破原有的预算约束,与更高一级的无差异曲线相切。如同饮鸩止渴,经济的发展、物质产品的丰富、社会福利水平的提高只会加剧人的欲望增长并加重内在的稀缺感。

评价经济水平的标准显然应该修正为与“稀缺感”相对的“幸福感”,或者说是“满足感”。这一标准的本质在于人内在的欲望的消退。即使社会经济在保证人民基本生活消费水平的基础上不能获得进一步发展,只要人的欲望是有限的或者是逐渐消退的,那么不仅每个人都能获得较多的满足感,而且容易实现稀缺资源的有效分配。在经济水平高度发达的社会中,物质产品极大丰富引起人的物欲无限膨胀,但社会福利水平的增进却远不能填补因此产生的内在稀缺感。而这种满足感却能够使增进福利水平变得更为有效。

五、对现有经济学理论的质疑

以现代西方经济学为代表的经济科学,其科学性一直受到质疑。很重要的原因在于缺乏科学所应有的内部一致性。即在理论体系之中,不能同时存在两种或两种以上的相互抵触的说法。在西方经济学中,相互矛盾的说法大量存在。[4]曾颇为流行的一种观点是,西方经济学研究的是经济运动的形式(物质关系),因而只能描述现象。而现象的形态本身是层出不穷的并且还可能存在相互矛盾的状况。因此针对经济现象所提出的理论解释也是派系林立、纷争不断,严重缺乏统一的继承性,对存在的经济问题难以有一个根本的解决办法。

马克思主义经济学研究的是经济运动的实质(社会关系),因而揭示了经济现象的本质。在《国富论》中,斯密把商品的价值分为工资、利润和地租三个部分,由此也产生了三个阶级:劳动者、资本家和地主。主流经济学站在资本家的阶级立场上研究经济学,缘于与地主阶级对抗的资本主义兴起的时代。马克思主义经济学站在劳动者阶级的立场上研究经济学,不仅在于现实资本主义社会经济体系所固有的矛盾不断激化,更有深厚的理论基础,即劳动是衡量商品交换价值的真实尺度[5],所有三部分的真实价值都用劳动衡量。在社会化大生产的趋势下,马克思等所主张的等量劳动获取等量收入的理想寄托了对消除阶级的一种“理想国”的向往。以至于传统社会主义经济学理论在以这个“理想国”为标准的规范经济学思维下,定义社会主义生产关系为“同志式的协作关系”。

然而马克思在考察抽象劳动形成价值的过程中却忽视了人对使用价值(即效用)需求的考察,即使这并不影响马克思对使用价值能够给人带来满足这一观点的肯定。因为所谓的“理想国”要求建立在极大丰富的物质基础上,也必然产生极为剧烈的欲望。这种欲望不同于阶级社会,因为在阶级社会中各阶级的欲望实际上在利益矛盾的对立中一定程度上被妥协或压抑了。而这种欲望却是全体社会成员非矛盾的共同的欲望,造成了“团结的人”而并非“矛盾的人”与物的对立。这种“团结”是不可靠的,因为有限的资源永远无法满足无限的欲望,一旦资源数量削减,竞争将会重新出现,阶级对立又将重新形成。这或许就是社会主义国家在早期普遍缺乏“幸福感”的原因罢。

六、展望

按照大乘佛教“无相利他”的价值观重建经济学理论体系,不仅需要借鉴现有经济学理论体系中的合理方面,更需要广泛吸收哲学、伦理学、心理学等各学科理论在不断发展和完善中所提供的合理因素。尤其重要的是,在面对价格、供求关系等经济学基本问题时,更要侧重于从规范经济学的角度加以修正,而不是从实证经济学的角度去解释。

[1]马克思恩格斯选集:第一卷[M].2版.北京:中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,1995:56.

[2]萨伊.政治经济学概论[M].北京:商务印书馆,1963:59.

[3]樊纲.现代三大经济理论体系的比较与综合[M].2版.上海:上海三联书店,上海人民出版社,2006:138.

[4]高鸿业.西方经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2000:852.

[5][英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究:上卷[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,1972:26.

(责任编辑 吕志远)

Abstract:Previous economic theories have some defects and deficiencies on human nature,therefore,the Mahayana Buddhist value of selflessly donating can be built.With the perspective of this value,economic researches are to eliminate people’s desire to adapt to limited resources distribution and the standard of evaluating economic level is correspondingly changed to how much happiness people get.

Key words:humanity;desire;selflessly donating;social relation;economic theory system

On Rebuilding Economic Theory System with Buddhist Value

YAO Wen-jie

(Economics and Management College,Zhejiang Normal University,Jinhua 321004,China)

F011

A

1008-3715(2011)01-0013-03

2010-11-20

姚文捷(1982—),男,浙江杭州人,浙江师范大学经济与管理学院区域经济学硕士研究生,研究方向:城市社会问题经济学,城市经济政策与规划。