诗性隐喻及其翻译

贾立平,张改丽

(西安理工大学 人文与外国语学院,陕西 西安710054)

诗性隐喻及其翻译

贾立平,张改丽

(西安理工大学 人文与外国语学院,陕西 西安710054)

隐喻;诗性隐喻;诗歌翻译

诗性隐喻是诗歌不可缺少的外衣,没有诗性隐喻,诗歌就会失去它独有的韵味和美感,更失去了作者所寄予的深刻的思想感情和人生哲理,所以理解诗歌中的隐喻非常重要。通过对隐喻和诗性隐喻在国内外发展状况的分析,对中英文诗歌中隐喻和诗歌翻译的分析,旨在挖掘诗歌深层的隐喻概念和思想,并从跨文化和认知能力的角度去研究隐喻在诗歌中的作用以及诗歌翻译的技巧。

一 隐喻是语言中不可缺少的一部分

不论是在语言还是书面语上,没有了隐喻,我们就难以准确地表达自己。因为我们知道语言的发展总是滞后于社会,文化和人类的发展,自从美国学者 G.Lakoff和M.Johnson在1980年发表《我们赖以生存的隐喻》一书以来,国内外学者纷纷开始从认知的角度研究隐喻。Lakoff和 M.Johnson在他们的《我们耐以生存的隐喻》中,更加准确的向人们解释了隐喻现象在语言世界中不可替代的作用。“隐喻不是游离于语言之外的一种装饰品,而是人类体验世界思维和生活得一种方式,是人类语言的关键所在。”(严世清,1995)其实隐喻就是借助过去已熟悉的事物,来认识和理解当前所面临的全新的事物的过程或手段。

人类对隐喻的研究由来已久,特别是欧美有着研究隐喻的传统。从柏拉图(Plato)、亚里斯多德(Aristotle),历经昆提良(Quintilianus)、西塞罗(Cicero)和中世纪的约翰逊(Johnson)博士到本世纪的理查兹(Richards)、雅柯布逊等,可以梳理出一条连续不断的、清晰的隐喻研究线索。[1]

国内隐喻研究主要有这样一些内容:1.介绍评析各种隐喻理论;2.从语义、语用、认知、文化等方面不断探讨、进一步完善隐喻理论;3.通过分析具体语料对隐喻的深入研究。隐喻学研究长达2000多年,在国外隐喻研究大致可分为三个重要历史阶段:1)修辞学研究阶段(从亚里士多德时期—1930s);2)语义学研究阶段(从 1930s—1970s);3)从认知角度进行研究阶段,或多学科交叉研究阶段(1970s—至今)。(束定芳,2000:2)每一阶段都有不同的理论出现,我国学者大都是从第三个阶段涉足隐喻研究的,研究过程中向国内学界输人隐喻理论就成为了一个重要的内容。[2]

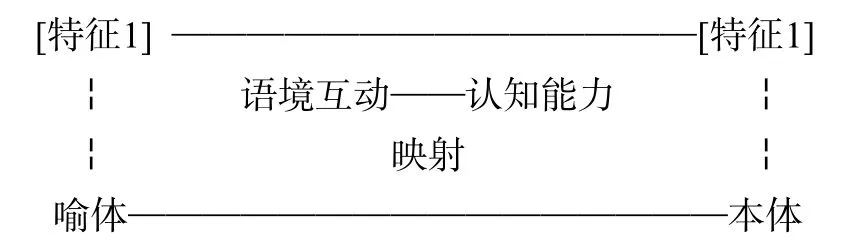

隐喻是两个领域的互动作用,在诗歌中亦是如此,隐喻与诗歌十分亲近。隐喻的喻体和本体之间是互动的,其原因就是人们无法用现有的语言来直接表达或者不想直接用现有的语言来表达本体的特征时而选择了喻体(在某个显而易见或者是某个潜在的方面和本体有着联系的事物)来间接表达出本体的这一特征。两者是一种映射的作用,如下图:

图中的认知能力指的就是人们对隐喻识别能力的高低,包括经验水平以及对本体和喻体的理解水平。因为有些特征不是一眼能看出来的,还需要一定的理解能力和知识背景。只有对隐喻的识别达到作者预期的效果,才能在解读和翻译诗歌时更为贴近作者的本意。在诗歌中,不同的事物被和谐地结合在了一起,由于不相关事物和事物的并置,既对我们的想象产生巨大的影响,又对我们的理解能力形成了挑战,这就是诗歌的陌生化所带来的效果。隐喻则在这一陌生化过程中扮演了一种极为重要的角色。隐喻使得诗歌的文学精华的地位更为坚不可摧,使得诗歌引人注目的意境之美更加令人留恋。如果诗歌中缺乏了隐喻,那么,它将变得苍白无力,少了很多令人遐想的空间,那么我们也就不会有这么多文学遗产。因此,隐喻和诗歌是密不可分的一体,就像诗歌和它的韵律一样,Frost曾经说过“I would sooner write free verse As play tennis with the net down.”诗歌如不讲韵律,就像打网球不设拦网一样,而隐喻和诗歌的关系正是如此。华莱士•斯蒂文斯说:“没有隐喻,就没有诗。”澳尔特加•卡塞特(Ortega YGasset)说:“诗歌就是隐喻。”诗歌中充满了隐喻,因而诗歌被称为“隐喻式语言”。凡是有诗的地方就有隐喻,诗歌离不开隐喻。隐喻是语言中普遍存在的语言现象,但在诗歌中表现得最为充分。隐喻使诗歌避免了平淡和单调,使诗歌更美更吸引人,更加婉转流畅,更加具体化。(雒琨琨,2009)因此,在诗篇层面上探索诗歌隐喻的表现形式、基本类型和特点,有助于全面深入地揭示隐喻在诗篇中的美学功能。

二 隐喻有常规隐喻和非常规隐喻之分

本文中探讨的是后者的诗歌中的使用,是建立在前者的基础上的寻找两者不同和新颖性的过程,它可以包括文学隐喻,或者更为正统的诗性隐喻。诗性隐喻的核心成分是创造性,以及随之而来的突然性,新颖性,美学性等等。如果单用基本隐喻的概念去涵盖诗性隐喻,就恰恰抛弃了诗性隐喻的精粹(胡壮麟,2004)。

1 西方诗歌隐喻理论

隐喻研究源远流长,可追溯到两千多年前的亚里士多德时代,但传统意义上隐喻研究一直局限于修辞领域。当时隐喻仅被视为修饰语言的一种修辞手段,并非不可或缺。自20世纪30年代,隐喻研究开始突破了修辞学的范畴。经过二千多年的发展,隐喻研究取得丰硕成果,对比理论、替代理论、互动理论、概念隐喻理论等诸多理论相继出现。[2]近年来,认知语言学理论不断地被运用到文学领域,特别是以弗里曼为首掀起的“认知诗学”,把新的认知策略运用于诗歌中,如把莱考夫和约翰逊提出的概念隐喻理论和法康尼尔与特纳在此基础上提出的概念整合理论或概念交织理论运用于诗歌隐喻的释义,这种跨学科的研究拓展了我们的思维。[3]

诗人通过隐喻创造诗歌的优美和深远,我们可以体会作者在诗歌中的隐喻的效果,然而我们是如何去深刻的体验字面背后所隐藏的深邃的含意的呢?这就需要我们对诗人所采用的隐喻有一定的认知能力,主要建立在我们对诗歌的背景和诗人的亲身经历的了解的基础上。

2 中国诗性隐喻的发展和运用

隐喻在近年来在国内发展十分迅速,近三、四年来,一些专家学者胡壮麟(1996),朱永生、严世清(2000),束定芳(1996),吴莉(1999),林肖喻(1994),范文芳(1997),刘振前(1999)等人从理论的角度对隐喻进行了探讨。其中比较热门的话题涉及到的是国外古典隐喻理论、隐喻的定义研究、语法隐喻以及隐喻历史的研究等。[4]例如严世清的《隐喻论》(2000)重新审视隐喻的性质、机制和功能,对主流学派的词汇隐喻理论和系统语言学的语法隐喻理论之间的异同和互补性展开讨论。胡壮麟的《认知隐喻学》(2003)则是一部从多角度研究隐喻问题的专著,具体涉及隐喻的实质、理解、应用以及汉语的隐喻研究等方面。束定芳的《隐喻学研究》(2000)主要探讨隐喻的本质、隐喻的类型及句法和语义特征、隐喻的产生机制、功能、工作机制、理解以及其普通语言学意义和哲学意义。此外,束定芳还选编了国内近十余年间发表的有关认知研究的论文集《语言的认知研究——认知语言学论文精选》(2004),从中可以看出我国认知语言学研究的发展和现况。隐喻方面的重要论文有胡壮麟(2000)“评语法隐喻的韩礼德模式”,朱永生、严世清(2000)“语法隐喻理论的理据和贡献”,周榕(2002)“隐喻表征性质研究”,束定芳(2002)“论隐喻的运作机制”和“论隐喻与明喻的结构及认知特点”(2003),程琪龙(2002)“语言认知与隐喻”等。[4]

三 隐喻在诗歌中的应用

诗歌和隐喻有着千丝万缕的联系。有人说诗歌就是隐喻,隐喻和诗歌同源。因此有关隐喻的理论可以在诗歌中得到体现,隐喻理论可以用来解释诗歌的特点,诗歌的理解方式等。尽管诗歌中大量的运用隐喻,但诗性隐喻的核心成分是创造性,以及随之而来的突然性、新颖性、美学性等。如果我们单用基本隐喻的概念去解释诗性隐喻,恰恰抛弃了诗性隐喻的精华所在,抛弃了对世界的刻意探索和崭新理解。[5]

1 隐喻的认知基础是“意象图式”,这些图示如第一部分的图示一样,意象是给情思一个载体,其作用在于托物言志,借景抒情;“意象图式”概念由早期的认知语义学学者莱考夫(G.Lakoff)和约翰逊(M.Johnson)提出。它主要来源于日常生活的基本经验,在概念域的映射中起着重要的作用。意象隐喻(image metaphor)反映的是从一个心理意象向一个心理意象的一种映射。路易斯(C,Lewis)说,隐喻是诗歌的生命原则,是诗人的主要文本和荣耀。[6]诗人在做诗时都是在把现实生活中的看起来和本体毫不相干的事物当作喻体,把它们通过的意象联系起来,让普遍的现象升华成了新颖的表达方式。在认知语言学和认知心理学领域,“意象”(image)一词并不局限于视觉感知,它包括所有类型的感知经验。文学作品的成功与否有赖于读者通过各种感知经验与作品进行互动。只有读者深刻的理解了作者在诗歌中所运用的意象图式,才能更深刻的了解诗歌所寄予的感情,在翻译诗歌时才能更好的表达出作者的本意。

2 既然诗性隐喻在诗歌中的作用如此的重要,那么正确的理解这种隐喻,从深层的去挖掘隐喻修辞手法下面作者所寄托的思想感情对正确的理解整首诗歌并翻译它是极其重要的。下面我们将通过对两首我们熟知的诗歌的解析和翻译来说明隐喻的不可替代的作用。

(1)我们都知道著名诗人弗罗斯特,Frost是美国历史上最伟大的诗人之一。他的诗歌以简洁、明快的语言,传统的诗歌形式和优雅的风格而著称。虽然Frost的诗用词简单,不晦涩,但要想完全理解其诗的内涵,也不是一件易事。Frost擅长用最简单的语句,表达深刻的内涵。他的诗歌中运用了大量的修辞手法,而隐喻则是最重要的一种手法。他的一首家喻户晓的诗歌 Stopping by Woods on a Snow Evening《雪夜林畔小驻》,其韵律和意境之美是诗歌的最大特色,而诗中使用大量的隐喻手法是使得诗歌成功的不可或缺的因素,例如我,树林,白雪,马,冰冻的湖泊和树林等等。

第一节中的“我”,象征着处于两难选择中的人的生活方式。如果说“树林”象征着大自然的神秘和复杂,那么诗歌中的“白雪”则象征着诗人纯洁和简朴的品格,二者形成了强烈的对比。纯洁和简朴战胜了神秘和幻想,鼓励诗中人继续努力完成人生旅途中未尽的事业。

第二节“我的马”,象征着机械、理智的生活方式。而“马”的这种生活方式正是社会所鼓励的。“冰冻的湖泊(frozen lake)”这一意象也颇具暗示意味。在对幽深的树林边轻柔飘荡的雪花产生美好幻觉的刹那间,诗中人又何尝没意识到就此止步的可能。他处在一座森林和一片冰湖之间,附近连个可供憩息片刻的农舍都没有,他注定要面对这么一个选择:要么“被冻住”即“停留”在林边,就此终止人生的旅程(逃避人生),要么继续赶路,跨越那片幽深的树林,继续跋涉探索(面对人生),这就是全诗充满暗示的意象的升华所形成的象征。

第三节:小马缰铃的鸣响仿佛是一种提醒,催促他去肩负生活或社会的责任。诗中“小马”不仅具有动物的属性,而且还被诗人赋予人的特征:有思维、有语言。林中美丽的雪景使主人公入迷,停步不前,但小马用人的意识提醒他还有许多诺言要履行,不能在此流连忘返,还要回到人世间履行作为社会人的义务和责任。两者形成鲜明的对照,生动地刻画了诗中人当时的矛盾心理,诗中矛盾对立的两个侧面得到全面透彻的揭示,从而极大地丰富了诗歌的内涵。

第四节:“I”在诗歌中重复了5次,“woods”出现了4次,“think,house和he分别出现了2次。这些颇具象征意义的词汇在诗歌中重复使用,不但增强了诗歌的音乐效果,对进一步揭示诗歌主题起了推波助澜的作用。诗中还一再提到的可爱的树林象征着人一生中所面临的各种诱惑,而这种种诱惑都是深不可测的陷阱,无法预见它的未来。这些种种诱惑和对社会、生活、家庭等的各种承诺是相冲突的。以旅行者隐喻作者本人,最终,诗中的“我”还是战胜了所面临的种种诱惑去面对现实生活中自己应该面对的责任了。(杨彬,2008.汪承萍,2001.陈永斌,2007)

通过对诗歌的隐喻手法的分析,我们对作者的诗歌意境有了很好的把握,这样在翻译这首诗时我们能更好的运用修辞手法,使得诗歌的译文能更好的保持其原汁原味。下面是余光中的译本,他综合了中外文化的特点,无论是韵律还是意境都很有诗性美。

雪夜林畔小驻

——余光中译

想来我认识这座森林,林主的庄宅就在邻村,

却不会见我在此驻马,看他林中积雪的美景。

我的小马一定颇惊讶:四望不见有什么农家,

偏是一年最暗的黄昏,寒林和冰湖之间停下。

它摇一摇身上的串铃,问我这地方该不该停。

此外只有轻风拂雪片,再也听不见其他声音。

森林又暗又深真可羡,但我还要守一些诺言,

还要赶多少路才安眠,还要赶多少路才安眠。

(2)上面是一首家喻户晓的英语诗歌,下面举一个中国诗歌例子来分析其中的隐喻手法。

中国古代文化可以说是一种隐喻文化,这在中国古代诗歌中表现得尤为突出。编著于公元前六世纪的《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,其中充分体现了隐喻的文化特点。首先,“比”仅有“比喻”、“隐喻”之义,但“兴”却不仅有“比喻”、“隐喻”之义,而且有“起”与“感发”之义。“从语言一技术的层面上看,‘比’乃是基于类似的联想,可以把它们笼而统之地看成是隐喻性操作;‘兴’一方面是基于类似的联想,另一方面是基于相近的联想,因此可以把‘兴’看作隐喻的转喻化或转喻的隐喻化操作。可以说诗经中的“比”是一种隐喻而“兴”在本质上也是一种隐喻。

例如诗经的第一小节是:

关关雌鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。

Guan-guan go the ospreys,On the islet in the river•

Themodest,retiring,virtuous,young lady:— —

For our prince a goodmate she•

——James Legge

下面是我国当代翻译家汪榕培与许渊冲的译文:

The waterfowl would coo,Upon an islet in the brooks.

A lad would like to woo,A lass with pretty looks.

——汪榕培译

By riverside a pair Of turtledoves are cooing;

There’s good maiden fair Whom a young man is wooing.

——许渊冲译

在中国“睢鸠”通常与爱情相联系,常用来比喻两个相爱的男女。在 James Legge的译文中“关睢”被译为“ospre-ys”(鱼鹰)(许渊冲,1997:40),而“ospreys”的概念意象并不适合于原诗,原因在英语读者看来“ospreys”与爱情是没有什么联系的。而在许渊冲教授的译文中“关睢”,被译为“tur-tledoves”,这与原诗中的“关睢”有异曲同工之妙,因为“turtl-edoves”不仅有“斑鸠”之意,也有“爱人”之意,很容易让人联想起爱情。[7]汪与许两位译文各有千秋。汪译后两行译得好,尤其是 lad与lass配对地译“君子”与“淑女”!lad表示“小伙子”(本义),lass表示“姑娘”(本义);lad与lass都能表示“情侣”(转义);但许译用turtledove表示“斑鸠”(本义)与“情人”(转义),比表示“水鸟”的waterfowl更适合此诗的意境;两个译者都抓住了诗歌隐喻的翻译技巧,对诗歌的隐喻背景有了很好的认知能力,这样才能栩栩如生。但许译在诗的整齐与美观方面不如汪译的整齐,汪的译文更能体现诗歌的形式和音韵美。[8]

诗歌隐喻的翻译有很多的技巧,已经有很多学者在翻译诗歌隐喻方面提出了很多的方法和理论,比如说何佳媛(2008)在她的论文中提出的英文诗歌中隐喻翻译的三大策略,即(1)保留原文隐喻法、(2)隐喻转换成明喻法、(3)舍弃原文隐喻法等等很值得我们去借鉴。

四 结 论

诗人往往利用隐喻制作一个谜面来隐藏自己的思想

感情或掩盖真正的意图,因此,我们只有充分理解隐喻,才能体会诗人的独特感受或其所传达的一种特殊意义,从而找到谜底。诗人运用隐喻并不是转移意思,使诗变得晦涩难懂,而是用隐喻在我们的脑海里产生一个可见的图像,使我们看得更清晰、更明白,从而更好地理解诗的含义。就此而言,隐喻的美正是体现在对其的诠释过程之中。所以在翻译原作的中的诗性隐喻的时候,我们不能很晦涩的根据原文的字面意思或者源语文化来翻译,要想让译文生动且不失原文隐喻的诗性美,译者一定要对源语和目标语文化以及原文作者的背景和经历有一定的了解,以此来提高自己在翻译诗歌时的隐喻认知能力。

[1] 孙凯,董文周.诗学篇章与隐喻[J].解放军外国语学院学报,2001(1)

[2] 王松鹤,于林龙.自然语言语义变化中隐喻研究的几个重要历史阶段[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2006(5)

[3] 徐萍.中英诗歌隐喻的认知新探 [J]. 职业圈

[4] 孙启耀 伊英莉.我国目前隐喻研究的进展简评 [J]. 山东外语教学,2002(3)

[5] 胡壮麟. 诗性隐喻 [J] 山东外语教学2003(1)

[6] 束定芳.论隐喻的诗歌功能 [J]. 解放军外国语学院学报, 2007(15)

[7] 王静芳,刘慧君.中国古代诗歌中的隐喻翻译 [J]. 河北理工大学学报(社会科学版),(5)

[8] 《诗经》首篇《关睢》研读、探讨、试译十题

[10] 韩晶. 隐喻在诗歌中的运用 [J].重庆科技学院学报(社会科学版)2008(4)[11] 傅敬民. 英语特殊隐喻研究及其汉译 [J].上海翻译,2009(1)

Poetic Metaphor and Its Translation

JIA Li-ping , ZANG Gai-li

(Faculty of humanities and foreign languages, Xi’an University of Technology, Xi’an Shaanxi 710054, China)

Metaphor; poetic metaphor; poem translation

Poetic metaphor is the indispensable coat of a poem, and if there is no poetic metaphor, all the poems would lose its unique charm and beauty, and all the thoughts, feelings, and the philosophy of life that the author placed in the poem will lose.Therefore, to understand the metaphor in the poem is essential. By an analysis of the development situation of the Metaphor at home and abroad, and through the analysis of the poetic metaphor and translation in Chinese and English poems, this paper aims to find the concepts and ideas that the Poetic Metaphor takes, and study the role of metaphor in poem and its translation skills from cross-cultural and cognitive point of view.

H315.9

A

1673–2804(2011)01-0120-04

2010-01-08