基于构式语法界定的构式的英译汉问题

尹丕安,阮芳芳

(西安理工大学 人文与外国语学院,陕西 西安710048)

基于构式语法界定的构式的英译汉问题

尹丕安,阮芳芳

(西安理工大学 人文与外国语学院,陕西 西安710048)

构式语法;完形;构式英译汉

构式语法通常都是指的Goldberg的观点,认为影响语义意义的因素不仅有词汇,而且有更大的语言单位,即语法构式。一个句子不是一堆句子成分的堆砌,而是一个“完形”(陈香兰,认知语言学构式观,2009)。在完形理论指导下,尝试将构式语法与翻译结合研究,对构式语法所界定的构式在英译汉过程中进行分析,在大胆尝试扩展构式语法研究的领域的同时,也期望能得到更高质量的翻译结果。

构式语法的思想最早是由格语法的创始者 Fillmore(1990)提出来的,后经Adele E. Goldberg(1995)和Paul Kay(1995)等学者的研究而越见深入,其中以 Goldberg的研究成果最引人注意(陆俭明,一种新的语法研究方法论——构式语法(Construction Grammar)理论)。构式语法认为语义的因素不仅有词汇,而且有更大的语言单位,即语法构式(陈香兰,认知语言学构式观,2009)。构式语法通常都是指的Goldberg(Goldberg,1995)的观点,认为一个句子不是一堆句子成分的堆砌,而是一个“完形”。每当动词出现在一个不同的构式中时,该表达式的语义因受限制而不同(陈香兰,认知语言学构式观,2009)。Goldberg认为这些差别不必归结于不同的动词意义,把这些差别归结于构式本身更合理(陈香兰,认知语言学构式观,2009)。

构式语法理论一面世,很快引起语言学界的瞩目,目前已经成为国际语言学领域研究热点之一。 从 2001年至今,国际构式语法研讨会(International Conference on Construction Grammar,简称ICCG)已举办了4次,分别与2001年4月在美国加州的Berkeley、2002年9月在芬兰的 Helsinki、2004年 7月在法国的 Marseille和 2006年 9月在日本的Tokyo进行(刘国辉,构式语法的“构式”之辩,2007)。近年来,构式语法也受到国内学者的极大关注,目前已经有很多学者介绍构式语法理论,运用该理论尝试解释现代汉语的一些语言现象,或者对构式语法加以评论等。

一 什么是构式

1 Goldberg 的构式定义

Goldberg对“构式”所下的定义是:只有当C是一个形式-意义的配对< Fi, Si >,并且C的形式(Fi)或意义(Si)的某些方面不能从C的构成成分或其他先前已有的构式中得到完全预测,C是一个构式。Goldberg的构式为形式和意义的匹配体,可以小至语素,大至篇章,至于词、短语、介乎词与短语之间的短语词、小句等,理所当然也包括在内。构式被认为是语言中的基本单位,句法为语义结构映射到表层的体现形式。Goldberg (2003)指出,任何语言表达式,只要它的形式、语义或功能的某些方面是不可预测的就都可称之为构式。

构式是“形式与意义的结合体”(pairing of form and meaning)或“形式与功能的结合体”(pairing of form and functions)。(Goldberg, 1995; Jackendoff, 1997; Kay &Fillmore, 1999)这一定义所蕴含的意思是,凡是构式,无论简单和复杂,都有自己独立的形式、语义或功能。

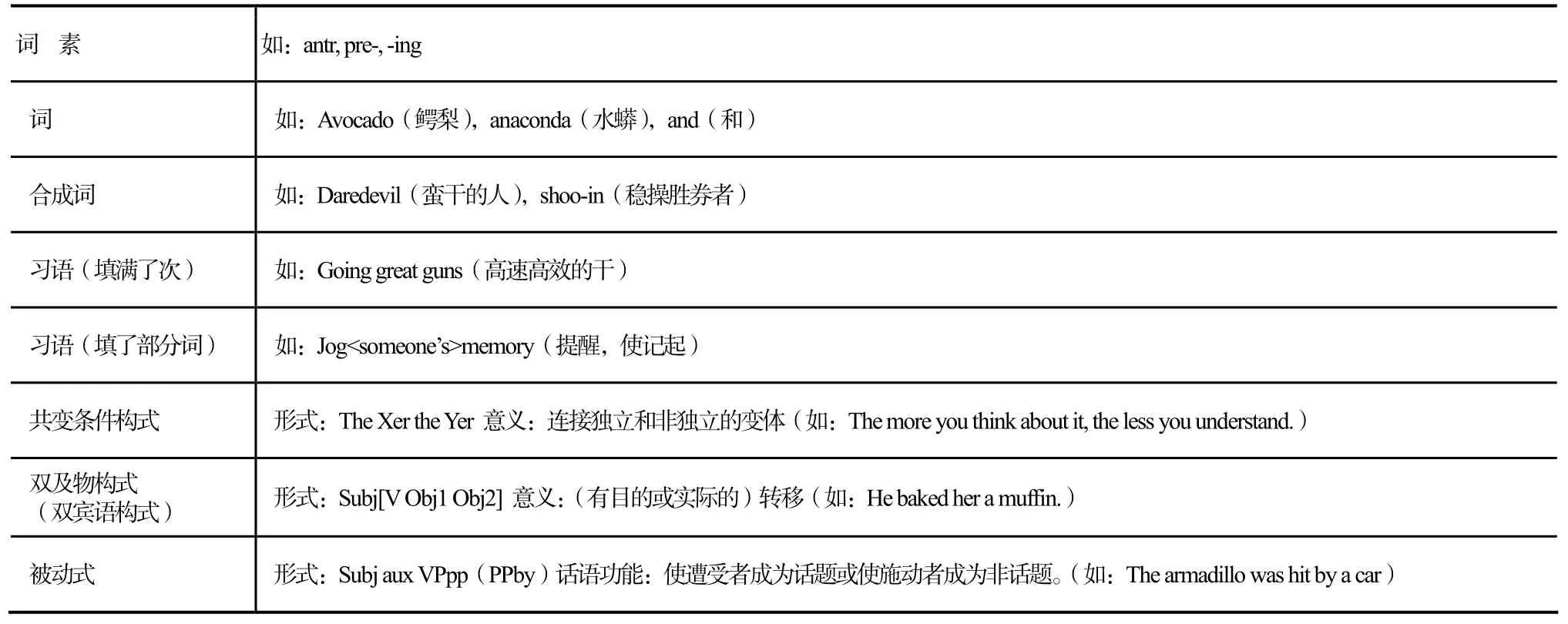

刘国辉(重庆大学外国语学院教授 博士 外语与外语教学 2007)讲到“其实,构式存在于语言的各个层面,如下表1所示(Goldberg, 2003)”。

根据 Goldberg 以上对构式的界定,我们不难总结得出,构式可以是词(包括词素)、习语以及特定句式等等语言的各个层面。如以下句子就是由主谓构式、双宾构式、限定构式(不定冠词)、过去时词法构式以及与该句中五个词相对应的五个简单的词法构式产生的。Eg:He passed me

2 对Goldberg的构式定义的解读

(1)国内外各语言大家的构式的阐释

Goldberg和Croft则基本认同任何形式意义配对体都是构式,因而依据他们的观点,独立的语素也是构式,如:boy、tree、水、月亮等等。

严辰松教授的文章“从‘年方八十’说起——以汉语为例谈构式”对构式做了一个准确的概括:构式是大小不一、抽象程度和内部复杂程度不同的语言单位。并通过详实的汉语实例说明语素、词、复合词及全固定的短语或句式叫做实体构式( substantive constructions),即其组成分子不可替代,而半固定习语以下的构式都叫做图式构式( schematic constructions)。严教授认为从实体构式到最抽象的图式构式构成了一个连续体。有些图式构式是一种框架结构式。

表1 语言构式层面

(2)几种特殊构式的构式意义解读

张伯江先生(2000)将汉语的“把”字句的整体构式意义分析为“A把BVC”:由A作为起因的、针对选定对象B的、以V的方式进行的、使B实现了完全变化C的一种行为。

“NPL+V十着十 NP”是一个存在构式,其语法意义是:某处所存在着某物。题元/论元/论元结构是:[处所__存在物〕。这种存在构式是由三部分组成:存在物、存在处所、存在方式。当说话者要以存在处所为话题时,在现代汉语中,就让表示存在处所的词语居于句首,让表示存在方式的词语居中,让表示存在物的词语殿后,所以“凳子上坐着人”这一例子中的“凳子、人”虽然是动词的受事、施事,但在存在构式中突显的身份是存在物。如,墙上挂着一封画;门口站着许多孩子;桌上放着香蕉;笔袋里放着耐克钢笔;手上戴着戒指等。

还有一类构式相似的句式,即“一锅饭吃了十个人”“一条板凳坐了五个人”“五十个字写了一天”等这类“供用句”(蔡维天),这类句式是施事和受事在语形层面上的置位,汉语是“施—动—受”序列的语型,那么这类特殊句式用其它理论就很难得到满意的解释。但是用构式语法也能得到很好的解决,这类句式可以叫做“容纳构式”,它的构成要素是:容纳量+容纳方式+被容纳量,而且被容纳量超出容纳量的预计(陆俭明,一种新的语法研究方法论——构式语法(construction grammar)理论)。

构式“V THE away"具有构式义:通过做……度过、打发或浪费一段时间。如:

(1)Bill slept the afternoon away.

(2)We're twistin' the night away.

(3)Frank drank the night away.

(4)Anna read the morning away.

二 完形理论及其在英语构式汉译过程中的应用

众所周知,完形理论的核心是整体论,即:不能通过各部分的分析来认识整体。整体功能大于各部分之和。这个核心给我们的启示是 ,认识一个事物,首先应从整体着眼,然后再考虑各部分之间的关系,各部分与整体之间的关系。这一点在以下实例分析中得到了充分的体现。

我们来看看下面一个例子:

Our school operates on the principle that moral values and academic achievements are equally important.

该句子是选自于大学生英语教材新视野三中的第三单元Text A,文章标题为 Where Principles Come First.这是一个由先行词 that引导的同位语从句。我们在翻译该句子的时候,要首先树立整体观,亦即目光首先要锁定该句的整体,也就是主句“Our school operates on the principle...”,然后,译者在了解到句子的整体后会思考这个“principle”会是什么呢?原句中的从句 moral values and academic achievements are equally important即为主句所说的“principle”。在上课过程中,有同学是这样翻译该句的:我们学校办学的宗旨为:道德观和学术上的成就同等重要。这样的翻译到底对不对呢?我们来看看,译句抓住了原句的核心——办学的宗旨,却忽视了个别词汇在构式中的意义,即“academic achievements”的意义没有把握准确。根据常识,学校办学是面向学生的,那么该句想要表达的意思应为:我们学校的办学宗旨是为了帮助学生树立正确的道德观并获取知识。同时,我们也知道,academic意思之一是“教学的,学术的”,achievement 意为“成就,成绩,完成,达成”等等。那么“academic achievements”就可以译为“学术上成就”吗?事实并非如此。Goldberg认为影响语义的因素不仅有词汇,而且有更大的语言单位,即语法构式。一个句子不是一堆句子成分的堆砌,而是一个“完形”。每当动词出现在一个不同的构式中时,该表达式的语义因受限制而不同。也就是说,“academic achievements”这一构式的意思并非是两个单独词汇构式的意义的简单相加。在这种语境下,我们就应该考虑到一定的语用意义:既然是办学,那就应考虑学生,那么对学生来说,一般情况下,我们会说是学业而不是学术,学业上的成绩而不是成就,因此,对于“academic achievements”译为“学习成绩”更为妥当,进而原句可以译为:我们学校的办学宗旨是:道德观和学习成绩同样重要。需要说明的一点是,我们所举的例子中的学生不包括研究型的学生,比如硕士研究生或博士研究生等。

由上面的例子我们知道译者必须把翻译的篇章,当作一个整体来对待。篇章固然是由一个个段落、一个个句子组成但又比一个个段落、 一个个句子的总合多些什么,因为篇章不是语句的机械叠加,而是一种有机动态的组合。所以在翻译中要从整体把握,切忌整天琢磨某个词语的翻译转换,结果会只见树木不见森林,领略不到翻译的整体美。

1 结合上下文语境原则——词汇层面构式的英译汉原则

翻译中词汇意义的确定,要依赖于它所依附的上下文,是临近各个语言元素有机结合并相互作用的结果。在英语翻译中,许多词汇语义的确定必须依赖于比邻语境的观照,或依赖于上下文语言结构上的搭配“强势”。如:

Eg:Sam walked him to the car。

该例子来自于吴海波教授的书《构式:论元结构的构式语法研究》。这是英语致使-移动构式中的一种,其表达式可以是“X帮助Y移向Z”,它的语法意义为:持续帮助别人向某个方向移动。我们在翻译该句的时候必然要思考的一个问题便是:山姆,走,他,以及车之间到底是什么关系呢?看似简单的一个句子,我们要理解这一构式的含义却并不容易。但是当我们了解到英语致使-移动构式中“X帮助Y移向Z”的语法意义后,翻译该句的难度就大大减小了,至少,我们可以大致的认为这一句子可以翻译为:山姆和他都上车了。那么 walk在这里又应该怎么样理解呢?我们还是可以根据“X帮助Y移向Z”这种致使-移动构式来推测walk 的意思。我们可以从《牛津高阶英汉双解词典》中得到walk的含义:walk作为动词的基本含义为“走,步行,行走”。据此,由于山姆作为该句的逻辑主语,那么山姆的这一主语的谓语为“walk”,这时我们就可以得知:山姆是走进车里的。那句中的“他”又是怎么进“车”呢?因为句中的“him”是动词“walk”的逻辑宾语,那么在这里,“walk”在这里的意思就不仅仅是“走”了,由于受到这一特定构式的语义的影响,“walk”的意义范围就扩大了,具有“主语带宾语走”的含义了,同时由于句中还有一个具有方向意义的介词“to”,那么“walk”的意义又有了新的扩展,即“主语带宾语走向xx”了,这样,这一句子就可以译为“山姆带他上车”。也就是说,“walk”一词的意义并非该词的本意,而是在综合考虑了句子中其它成分的意义之后,依赖于上下文语言结构而得到了确定。

2 简约(Simplicity)原则——句式层面构式的翻译原则

简约原则,或删除原则,是指人们在知觉时倾向于把知觉到的东西看成是有组织的、简单的规则图形,尽量将被认知的事物简单化、主题化。主要结构之间往往穿插成分过多,犹如浓密的枝叶遮盖了树干的主干,以致脉络不明。对此类句型的翻译,我们可以根据简约原则,去繁就简,先对复杂的句式结构进行简单化处理,暂时排除干扰过多的枝叶,使树干凸现,然后再对枝叶做细节处理。如:

Eg:We were warned by the teacher in the first lesson that students got a grade not only for academic achievement but also for attendance and best effort.

这是一个被多个成分分隔的复杂长句,主谓分离,并穿插了过多的修饰成分。该句也是选自于大学生英语教材新视野三中的第三单元 Text A,文章标题为 Where Principles Come First。根据简约原则,我们在理解原文时先忽略穿插成分,使句子主干得以凸现,即:We were warned by .. that.. sb get ...not only for...but also for...and ...抓住主干后,我们再对剩余的修饰成分进行分析,就很容易得出以下译文:第一堂课教师就告诫我们,学生的得分不仅包括学习成绩,还包括出勤率和努力程度。

三 结 语

本文第一部分对Goldberg的构式语法以及国内外语言学大家对构式的定义进行了简要介绍,并解读了几个特殊的句式构式。构式语法认为影响语义意义的因素不仅有词汇,而且有更大的语言单位,即语法构式。一个句子不是一堆句子成分的堆砌,而是一个“完形”。第二部分详细分析了完形原则在英语构式汉译过程中的应用并在此基础上提出了两点原则:一是结合上下文语境原则——词汇层面构式的英译汉原则;二是简约(Simplicity)原则——句式层面构式的翻译原则。

[1] GOLDBERG A E•Constructions: A construction grammar approach to argument structure[M]•Chicago: University of Chicago Press, 1995.

[2] 陈香兰,认知语言学构式观[J]. 语言研究,2009.

[3] 邓云华, 石毓智. 论构式语法理论的进步与局限[J].外语教学与研究, 2007,(5): 323 - 330.

[4] 董燕萍, 梁君英.走近CG[J].现代外语, 2002, (2): 142-152.

[5] 姜秋霞,权晓辉. 文学翻译过程与格式塔意象模式[J]. 中国翻译, 2000 (1): 26- 30.

[6] 库尔特•考夫卡[德], 黎炜译. 格式塔心理学原理[M] . 杭州: 浙江教育出版社,1999.

[7] 刘国辉. 构式语法的“构式”之辩[J]. 外语与外语教学, 2007, (8): 1 - 5.

[8] 陆俭明,一种新的语法研究方法论——构式语法(construction grammar)理论(来自侯博语言文学网)

[9] 苗振芳,国内构式语法的研究现状及思考[J]. 外语教学与研究, 2007.

[10] 吴海波,2007,《构式:论元结构的构式语法研究》北京:北京大学出版社.

[11] 徐盛桓,2003 ,常规关系与句式结构研究[J] ,外国语2007,(2):16

[12] 严辰松. 构式语法论要[J]. 解放军外国语学院学报, 2006, (4): 6- 11.

[13] 张伯江,1999 ,现代汉语的双及物结构式[J] ,中国语文,(3) :1752184 .

[14] 赵艳芳.认知语言学概论[M].上海: 上海外语教育出版,2000

Discussion on English-Chinese Translation of Constructions Defined by Construction Grammar

YIN Pi-an, RUAN Fang-fang

(Xi’an Polytechnic University,Xi’an Shaanxi 710048,China)

construction grammar; gestalt; English-Chinese translation of construct

An analysis about the current situation of Construction Grammar in China by Professor Miao Zhenfang through retrieving information from more than ten foreign language kernel periodicals in the past ten years(1998-2007) was that the research contents and methods were unitary, only focusing on the analysis and contrast between the few limited English and Chinese constructions, and the research on Construction Grammar in combination with other linguistic theories were very rare. Construction Grammar, usually by Goldberg, suggested that what influences the semantic meaning is not only vocabulary,but also the larger language unit-grammatical constructs. A sentence is not the simply piling up words but a gestalt. This paper tries to analyse the English-Chinese translation of the construction defined by the Construction Grammar under the guidance of Gestalt Theory to expect for better translation version in quality.

H315.9

A

1673–2804(2011)01-0156-03

2010-01-20