泽东题词表彰边区工业标兵纪事

文孟 红

泽东题词表彰边区工业标兵纪事

文孟 红

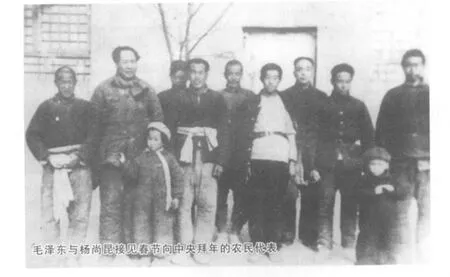

1943年“五一”劳动节这一天,陕甘宁边区工厂厂长暨职工代表会议召开。会议表彰了李强、沈鸿、钱志道、陈振夏等劳动英雄。毛泽东主席亲自为他们每个人题了词。毛泽东和党中央通过树立和表彰劳模而让他们发挥骨干带头作用以凝聚人心,在生产中形成你追我赶争先创优的积极行为和良好风气,为边区开展的大生产运动注入新的活力,并将大生产运动引向新的高度和深度,从而增强抗战必胜和生产自救的信心。

为李强题词:“坚持到底”

“坚持到底”,是毛泽东为李强的光辉题词。

1938年初春,抗战的号角将远在苏联的无线电专家李强召回到革命圣地延安,先是担任军工局和无线电局的副局长 (局长由中央军委参谋长滕代远兼),主持全面工作,1941年升任局长,在这里他为人民兵工事业奋斗了9年。

军工局创建伊始,一穷二白,困难重重,除了有着40多名工人的修械所,及建立于红军时代的被服厂、印刷厂外,基本上没有什么工业基础。李强相信“事在人为”。他一方面做好干部职工的思想教育工作,一方面带领大家苦干实干,既搞基础建设,又搞调查研究。经过一年时间的艰苦拼搏,延安的军工企业已初具雏形。

面对陕甘宁边区被封锁的形势和前线的迫切需要,李强心急如焚,他多次对各军工企业的领导说: “只要你们能生产出武器、弹药和各种需要的产品来,要什么条件我都设法保证。”没有技术工人,军工局就设法召集了一批造枪工人;缺少原料,就用铁路上的道轨代替;没有铜,就让前线战士收集废子弹壳,运到后方,再装上子弹头,称为复装子弹;没有专用设备,就用手工加工……终于在1939年4月25日生产出陕甘宁边区第一支七九步枪,又名“无名氏马步枪”,这也是我军军工史上自己制造的第一支步枪。当年5月1日,毛泽东等中央领导同志在延安举办的第一届工业展览会上,把兵工厂生产的第一支步枪握在手中掂了又掂,瞄了又瞄,兴奋之情溢于言表。

延安的军工生产有了快速发展,在1939年至1943年的五年中,李强领导下的军工企业共生产步枪9758支,子弹220万发,手榴弹58万余枚,掷弹筒1500门,掷弹筒弹19.8万发,八二迫击炮弹 3.8万发,修枪万支,修炮 4门,还为地方民兵生产了地雷上千万枚,为保卫陕甘宁边区,加快推进夺取抗战胜利的进程作出了积极贡献。尤其是在那么一种艰难困苦环境下培育出来的延安精神,更是成为我们党的优良传统和宝贵财富。

为此,毛泽东主席题词嘉奖了李强。在边区工厂厂长暨职工代表会议上,共有5位同志被中央军委授予“边区特等劳动模范”的光荣称号,而李强是唯一的军委局级领导干部。当李强接过毛泽东赠予的亲笔手书 “坚持到底”的题词时,台上台下报以热烈的掌声。这次大会的宣言书还特别提出: “要学习军工局长李强同志,他领导、计划、布置、设计并亲自动手,推动和帮助了边区重工业的各种主要发明和创造精神。”这是党中央对李强为军工事业作出积极贡献的充分肯定与高度评价。

为沈鸿题词:“无限忠诚”

“无限忠诚”,是毛泽东亲笔为被选为陕甘宁边区军工局特等劳模沈鸿题写在奖状上的四个大字。

沈鸿,1906年5月19日生于浙江省海宁县硖石镇,1913年七岁时在本镇“米业小学”读书四年,这是他一生中接受的全部正规教育,但他酷爱读书,幼时好学历史和人文科学,稍长致力于技术科学,几十年勤奋不息,成为学有专长,知识渊博的专家。

1919年至1931年,沈鸿在上海 “协太新”当学徒、店员。1931年至1937年,他在上海创办“利用小五金工厂”并任经理兼工程师。

1937年8月13日日军进攻上海。沈鸿不愿沦为亡国奴,便于9月带领利用锁厂的7名青工和10部机床,乘两条小木船,随以胡厥文为首的爱国工商界迁移委员会向大后方迁移。

长途奔波到达武汉之后,沈鸿发现国民党政府无心组织内迁的工厂为抗战出力,只是溃散逃跑,没有明确的方向。正当他徬徨失望的时候,八路军平型关抗日大捷传来。同时他听到看到的种种事实证明,共产党是真心抗战的,于是一腔爱国热血的沈鸿带了全部工人和机器,经西安义无反顾地奔赴革命圣地延安。

来到延安后,沈鸿感觉到,这里虽然偏远闭塞,却拥有自由的空气和昂扬的斗志。这里才真正是自己一展身手的天地。

沈鸿一行带到延安的机械,除去10台车床、钻床、铣床、刨床等母机外,还包括电动机、发电机等9部设备,千分尺等47种194件工具,131支钻头和一些其他工具。虽说都是极其平常的机械工具,但对于几乎与世隔绝的延安来讲,弥足珍贵。

当时延安只有一个小兵工厂,它和沈鸿带去的工人和设备合并起来,在延安城南柳树店建起了“陕甘宁边区机器厂”。沈鸿带来的10台车床都是 “母机”——制造机器的机器,此后延安生产的机器都是它们的“后代”。

以这10部机器为基础,沈鸿等人开始制造出一些适合边区条件的、易于搬迁的新型“母机”,并用这些“母机”又制造出了各种机器,如印刷厂的油墨机、纸厂的造纸机、制药厂的压片机、煤油厂的炼油设备等,还设计生产了延安第一台造币机。

现代工业文明的星星火种,在宝塔山下渐成燎原之势。沈鸿把满腔的热情投入到工作之中,每天最少工作12个小时。没过多久,工厂规模扩大了,又考虑到柳树店离延安只有15里,可能受到日寇的轰炸,就转移到了安塞县名叫“茶坊”的山沟里,这就是后来远近驰名的“茶坊工厂”。沈鸿被委任为陕甘宁边区机械厂(兵工厂)总工程师。

据粗略估计,8年时间里,沈鸿与工人们共同设计制造了生产军火的各种成套设备134种型号、数百台 (套),还为石油、印刷、玻璃、肥皂等13家工厂提供了许多成套设备和重要部件。

1943年初,毛泽东曾在陕甘宁边区高级干部会议上,对沈鸿的贡献给予高度评价: “有工业家沈鸿先生自愿以其私有的10部机器迁来边区,为八路军服务,沈先生亦来边区工作。从这时起,又有许多科学技术人员先后来边区工作,使得边区聚集了一批科学技术人才,作为建立工业的指导力量。”数年后,沈鸿加入了中国共产党。

沈鸿为延安带来了现代工业的活力,延安也成为了培育他成长为一名出色工程师的沃土。新中国成立后,沈鸿当选为中国科学院院士,是我国第一台12000吨水压机的总设计师,还组织编写了中国第一部 《机械工程手册》、《电机工程手册》大型工具书,为我国机械工业的发展奠定了坚实的基础。他堪称边区“工业之父”。

为钱志道题词:“热心创造”

“热心创造”,是1943年5月毛泽东为特等劳动英雄钱志道所写的题词。它既表达了毛泽东对富有创造精神的钱志道的高度评价和充分肯定,也寄托了毛泽东对他的殷切期望,望他努力工作,勇于探索,开拓创新。

抗战爆发后不久的1937年10月,钱志道正在太原研究防毒面具。1938年春,当他看到 《新华日报》上刊载的八路军需要防毒工作人员的启事后,有心报国的他便毅然决然奔赴延安了。

来到延安后,钱志道受到了党和边区人民的热情欢迎,他改变了过去所学与所用相脱离的研究方向,把自己的科学知识应用到边区所亟待发展的基本化学工业上。这样,他就由一个研究纯理论化学的专家变成一个基本化学工业的模范工程师了。

在延安、杨家沟、茶坊和紫芳沟工作期间,钱志道经常深入基层,了解情况,指导工作。钱志道与沈鸿工程师合作,设计了制造基本化学工业所需的机器,他还使其他几种重要化学品也都制造成功。生活上,他严格要求自己,从不计较小问题,更不计较个人得失。工作时,他常常忘记吃饭睡觉,简直到了废寝忘食的地步。别人称他三不怕:不怕脏、不怕臭、不怕危险。

1939年5月,钱志道任中央军委军工局三厂厂长兼工程主任时,工厂的主要任务是复装子弹和制造手榴弹。当时,在既没有专业技术人员,又没有原材料这样十分简陋的条件下,他团结工人,克服各种困难,孜孜不倦地工作,先小型试制,再扩大生产雷汞、硫化锑、拉火药、子弹底火药,复装子弹和手榴弹。1940年9月,朱德总司令到茶坊视察工作,号召三厂职工多生产枪弹支援前线。为了提高复装子弹和制造手榴弹的能力,他积极采取措施,修造设备,依靠工人,迅速提高了产量,复装子弹由日产三四百发提高到千发以上。之后,他又受命筹建紫芳沟化学厂即军工局一厂分厂,用钱志道的话是“一切从零开始”。尽管他没有见过火炸药工厂,但强烈的事业心和边区自力更生、艰苦奋斗的精神,促使他边学习、边研究、边实践,并在军工局局长李强的领导和军工局一厂机械总工程师沈鸿的密切合作下,群策群力,共同奋战。他终于把生产工艺和工艺流程设计出来了。它既适合边区的物质条件,又适应发展边区军事工业的要求。建设军火化工厂需要材料和关键器材,陕甘宁边区又受国民党的严密封锁,每前进一步都困难重重。1940年11月,他和战友冒着极大的危险,赴国民党控制下的西安采购,使工厂得到部分补充。在他的组织下,与职工们一道投入施工,仅用了一年多时间,便在贫困的黄土高原上建起一座从基本化工产品到火药和炸药的制造工厂。而且在技术水平上,特别是他主持设计和安装的硫酸 (铅室法)、硝化甘油 (硝化喷射分离器法)、硝化棉 (汤姆逊法)等工艺装置在当时的国内是先进的。紫芳沟化学厂建成后,开始生产了硝化甘油、硝化棉以及黑炸药、木粉吸收硝化甘油的高级炸药、单基发射药和双基发射药,并创造性地在手榴弹中装入强棉 (含氮量13%左右),使枪弹、手榴弹、掷弹筒弹和迫击炮弹的威力有了明显的提高,在战斗中起到了震慑敌人的作用。此外,在他和华寿俊的领导下,化学厂还为边区造出了钞票纸,解决了边区印刷边币 (即陕甘宁边区贸易公司流通券)问题。制出了氯酸钾,不仅解决了军火上的大问题,同时使火柴制造也得到了重要原料。钱志道对工厂实施科学管理,为化学厂制定了“安全注意事项”,并以身作则,身体力行。他很关注职工文化技术水平的提高,亲自教学,培养干部。

由于钱志道成绩卓著,在陕甘宁边区厂长暨职工代表会议上,被评为“特等劳动英雄”,受到毛泽东的接见并为他亲笔题词“热心创造”。同月,《解放日报》以《模范工程师钱志道同志创立边区基本化学工业》为题,介绍了他的事迹,称赞他是“理论与实际结合的模范,在他的坚毅努力与刻苦经营之下,奠定了边区基本化学工业的基础。”1944年12月,在延安召开的边区群英大会上,他又再度当选为特等劳动英雄,被誉为“模范工程师”。

毛主席关于“热心创造”的题词,始终激励着钱志道不断开拓创新,奋斗进取,为边区化学工业竭诚贡献智慧与力量。

为陈振夏题词:“埋头苦干”

“埋头苦干”,是毛泽东给20世纪40年代在解放区涌现出来的特等劳动英雄陈振夏的亲笔题词。这是毛泽东主席对陈振夏同志的充分肯定。

陈振夏,时任陕甘宁边区石油厂的厂长。他在早年便是一个工程师和革命者。他出身贫苦,幼年不得不靠卖苦力挣钱来维持生计。他曾在上海模范工厂当过练习生,前后三年左右的时间,深深地体会到了中国工人阶级的痛苦,了解到了他们悲惨的生活和低下的待遇。1927年大革命前夕,上海工人举行了五卅罢工的时候,陈振夏在中华电气制造所工作,他积极投身于工人运动,领导了该所的工人罢工,并因为他卓越的领导和指挥才能被当选为罢工委员会主席。正当斗争激烈时,他被日本帝国主义所收买的流氓工人用斧头砍伤,拘禁在警察所里,释放后在招商局工作,做过工程师。

1938年,陈振夏来到了边区石油厂工作,成为中国共产党领导下的石油战线上的第一任厂长。其时,油厂已荒芜了很久,大部分机器都失落在附近一百里的老百姓家里。陈振夏便和老工人一起,沿途到老百姓家里去收集,花费了许多心血,才找到了一些必要的器材。他们当时还面临着经费困难的问题,打的新井开工后不久,便因为缺少燃料而停工。这时,陈振夏便和工人们一起上山砍柴、开荒,解决燃料和粮食问题。他白天和大家一起工作,晚上回来自己还要埋头修理机器。他一面根据老工人的经验自己揣摩和研究,一面找懂得地质学的人来搞专业研究。1940年的12月,新井终于涌出了油。这是陈振夏厂长和全体工人多年来克服重重艰难困苦所得到的第一个胜利的回报。在艰苦卓绝的战争年代,陈振夏艰苦创业,忘我劳动,与工人和技术人员一起攻克生产难关,先后开发10口新油井,修复2口旧油井,提炼出汽油、灯油、柴油、润滑油等大量产品,为八路军和边区人民提供了军需产品和民用产品。

为此,陈振夏受到毛泽东的高度评价,毛泽东亲笔为他题词: “埋头苦干”,以表彰他的功绩,勉励大家为中国石油工业作出更大的贡献。他还荣获陕甘宁边区政府劳动英雄和特等劳动模范的光荣称号。1945年2月,陈振夏加入中国共产党。自此,入党后的陈振夏干劲更足了,在毛泽东题词的激励下,尽责尽力领导炼油厂全体干部职工生产汽油、煤油、擦枪油等,为夺取解放战争的胜利、建立新中国做出了重大贡献。✿

——评《湘鄂渝黔边区少数民族艺术研究》