土地流转制度下农民养老保险制度初探

刘儒婷

(东北财经大学 研究生院,辽宁 大连 116025)

土地流转制度下农民养老保险制度初探

刘儒婷

(东北财经大学 研究生院,辽宁 大连 116025)

农民或主动或被动地离开土地是中国土地流转制度下的产物之一。在这个制度下,农民被划分为三种不同类型,所以应该根据不同农民群体的特点把他们纳入到不同的养老保险体系中。但是为了保证农民养老问题的快速、有效解决,需要将土地流转下的农村养老保障问题植根于我国当前的养老保险体系框架之下,并制定涉及资金来源、制度衔接、制度弹性和监管等问题的解决方案。

土地流转制度;农民;养老保险

0 引言

农民或主动或被动地离开土地是我国土地流转制度下的产物之一,使农民与土地相分离的原因主要有两个方面:其一是我国正处于城镇化进程的快速发展时期,城镇规划用地迫使农民离开土地,成为失地农民;其二是农村土地流转制度改革允许农民以多种形式流转土地承包经营权,并发展适度规模经营。农民可以把土地使用权转让出去,参与土地收益分配。农民离开了土地,也就失去了工作,同时,农民群体没有一个完善的社会保障体系支持,于是出现了“无地、无工作、无保障”的三无农民。据估算,目前我国失地农民总数在4000万人左右,且每年还在以200多万人的速度增加。我国已有17个省级政府或部门出台关于失地农民社会保障工作方面的文件或通知,已经有700多万失地农民纳入到基本生活或养老保障制度。但从总体来看,依然存在着覆盖面较窄、养老金待遇较低的现象,很难达到农民失地后生活水平不下降的目标。经专家预测,随着我国工业化和城镇化步伐的加快,到2030年,我国失地农民将达到1.1亿人,其中将有8000万人既失地又失业。[1]因此,及早重视这部分农民的养老保险制度问题,能够为国家整体规划的实现和农村经济的发展解决后顾之忧。在土地流转制度下,农民实际上被划分为不同群体,应该根据不同类型的农民解决他们的养老问题,解决方案要植根于目前的城镇养老保险体系和新型农村养老保险体系,加强可操作性和可行性,同时又顺应建立城乡统一养老保险体系的最终目标。针对土地流转制度,建立合理有效的农民养老保险制度,一方面可以确保农村土地流转制度高效实施,缓解土地资源稀缺;另一方面可以帮助解决土地粗放经营和撂荒问题。

1 土地流转制度对农民养老的影响

1.1 土地流转改变农民传统养老保障方式

土地对农民有着特殊的意义。土地一直被当作是农民的传家宝和命根子,它不仅是农民当前赖以生存的生产资料,还承担着农民养老、医疗、失业等方面的保障功能。但是当农民把土地转让之后,农民就会暂时或永久地失去土地,当然同时也丧失了土地给农民带来的各种保障功能。因此在农民的土地被流转之后,作为具有稳定和保障作用的养老保险等社会保障体系将要解决这部分农民的后顾之忧。

1.2 土地流转制度下不同农民群体纳入不同养老体系

土地流转制度下的农村将存在三类农民群体,一类是纯粹农民,指那些依然从事农业活动,并依靠土地收入为主要生活来源,且长期生活在农村的农民。其余两类都是土地流转农民,根据土地流转的形式,可分为暂时性失地农民和永久性失地农民。暂时性失地农民是指那些暂时出让土地使用权,实际上农民并没有完全丧失土地,原则上农民可以收回并占有土地使用权。在这类农民土地流转期间,他们最可能成为城市农民工群体中的一部分。而永久性失地农民是指在我国城市化进程中,彻底丧失了以土地为生活来源的权利,他们同城镇人口一样,土地不再是他们的生产要素了。由于土地流转农民可划分为暂时性和永久性失地农民,因而根据他们与土地关系的变化,应给出不同的养老保险解决方案。由于永久性失地农民彻底失去了土地这个生产要素,他们之后的经济生活方式将同城镇居民一样,且这类永久性失地农民大多生活在城乡结合部,因此应该把这部分农民纳入到城镇居民养老保险体系,并改变他们的户口性质。而对于暂时性失地农民,他们今后的生产生活依然不会和土地分开,因此仍然要把这部分暂时性失地农民纳入到新型农村养老保险部分。但是目前的新型养老保险并不能完全符合这部分农民的特点和满足他们对养老保险的要求,所以要在当前实行的新型农民养老保险基础上继续发展和完善,以使其妥善解决各种类型农民的养老问题。

1.3 土地流转影响农民养老金缴费能力

在我国目前的养老保险体系中,无论是城镇养老保险还是新型农村养老保险,都需要个人缴纳相当一部分的养老金,而农民是否有经济能力参保直接取决于农民的收益。土地收益是农民的主要收益来源,土地一旦流转,农民有权享有土地流转所带来的收益。农民的土地收益权由三方面构成,承包地经营权流转的收益、农民作为集体土地共有人应得的集体土地流转收益和土地流转后的土地发展权收益。一般来讲,资源需要通过市场价格机制的调节才能达到最有效率的配置,但根据我国《土地管理法》规定,征地补偿安置方案要经过市、县人民政府批准后组织实施,对补偿方案有异议或不能达成协议的,由政府部门处理。所以对于土地流转价格农民是没有话语权的,它是由有关行政部门事前确定的,并不是通过产权所有者通过自身利益参与讨价还价的过程实现的,这往往导致征地补偿标准低且资金经常不能及时到位的现象。“根据调查,如果成本价为100,拥有集体土地使用权的农民只能得到5%-10%,拥有集体土地所有权的村集体得到25%-30%,而60% -70%为政府及相关部门所得,而从成本价到出让价之间所生成的土地资本巨额增值收益,则大部分被中间商或地方政府所获得”[2]。农民连最基本的土地流转收益都不能获得,更不用谈土地发展权收益了。另外,目前征地赔偿金多是一次性给付农民,而农民在养老保险问题上往往是短视的,考虑眼前利益较多,考虑长远保障较少,不少人把养老保险的希望寄托于将来发财,而对社会保险缺乏应有的认识。农民在土地流转过程中,往往也会要求一次性赔偿,而较少注意保障自己的长期利益。农民对自己的长期保障缺乏规划也会给农民养老保障的顺利实施造成障碍。

2 土地流转制度下农村养老保险解决方案

为了迎合城镇化建设、刺激内需和规模化土地经营等方面经济发展的需要,农村土地是有必要进行流转的。农村土地流转制度的实行将会影响农村经济的格局,在这种制度下,土地可以作为农民的资产自由转让其使用权,从而获得多样化的收益,绝不仅仅局限于农产品生活资料。同时农民参与经济生产的形式也将发生很大的变化,将有更多的农民离开属于自己的土地进行生产活动,即使他们依然与土地打交道。在这种状况下,针对土地对农民养老保障方面的功能,我们需要设计出一种能够延续这种保障功能的制度,以维护农民的权益。

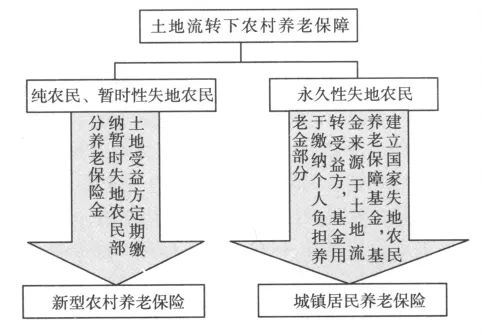

目前我国的养老保险体系由城镇养老保险和新型农村养老保险两个部分构成,经过多年的修正和磨合,这两部分的养老保险制度已经日趋成熟。所以为了更加切合实际地解决问题,笔者主张土地流转下的农村养老保障问题应该基于目前成熟的我国养老保险体系框架之下。将失地农民的养老问题根植于这个目前正在运行的体系之下,会快速和有效地解决这部分农民的养老问题。解决土地流转制度下的农村养老保险问题的基本框架和思路如下:

图1 土地流转下农民养老保险框架

2.1 资金来源

建立一个健全、稳健的农民养老保险制度,资金是最不可或缺的保障因素。在笔者设计的农村养老保险制度中,更加强调土地流转收益方对失地农民应尽的义务。对于土地流转农民来说,他们的养老资金应该主要来源于土地流转受益方。就目前的情况来看,土地流转受益方一般一次性支付给失地农民若干资金作为补偿,这完全不能满足农民比较长远的生存保障。土地可以为农民提供养老保障,所以土地流转受益方理应承担土地这一保障功能,这将意味着受益方要负担更多的责任。所以应设立国家失地农民养老保障基金,基金来源于土地流转受益方,基金主要用于解决永久性失地农民养老金。以往土地流转时,受益方大多给予一次性补偿,但是由于农民的短视行为,他们并不能妥善经营这笔资金。这时政府有责任帮助农民规划未来,而且由于土地对农民的保障作用是长期的、持续的,因此即使在土地流转制度下也要注重土地对农民的延续性赔偿,土地受益方做不到,政府部门也要帮助农民做到。而利用部分土地流转收入设立国家失地农民养老保障基金,辅助永久性失地农民顺畅地融入到城镇生产生活及社会保障体系之中将是一个行之有效的方法。

对于把土地承包出去的那些暂时性失地农民,他们和土地承租者实际上是一种租赁关系。在城镇养老保险体系中,单位需要承担职工相当大的一部分养老金,相应地,在土地租赁期间,由土地所产生的收益大部分归承租方所有,因此承租方应承担部分租赁土地农民的养老保险金,尤其是在村集体经济收入匮乏的地区。

2.2 制度衔接

对于永久性失地农民,主要思路是将他们纳入到实施中的城镇养老保险制度中。按照城镇养老保险制度的规定,针对没有固定职业的居民,应按照当地上年度平均工资标准的20%进行养老保险缴费,其中8%计入到个人账户部分,12%计入到个人统筹部分。永久性失地农民的养老保险应与这个标准进行衔接。实施中需要注意的几个原则:首先,缴纳的费用应该从国家失地农民养老保障基金中划出。其次,国家失地农民养老保障基金对不同年龄层次的失地农民承担不同的责任,比如说对于已经达到退休年龄的失地农民,其养老保险费应该全部由基金支付;而对于中年的失地农民,鉴于他们还有一定的劳动能力,由基金承担他们的部分养老保险费用,同时帮助他们再就业;而对于青年失地农民,应把重点放在对他们进行劳动技能培训和扶持就业、创业上,鼓励和培养他们通过劳动承担自己的养老金。而对于他们的补偿部分应该侧重体现在就业培训和正式就业之前的生活费用问题上,主要应该由失业保险项目承担。

2.3 制度弹性

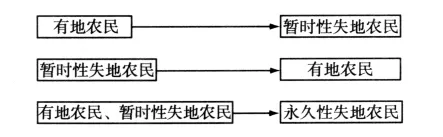

土地流转制度下农民存在3个方向的类型转变:

图2 土地流转制度下农民类型转变

3种类型农民赖以生活的经济活动形式是不一样的。由有地农民、暂时性失地农民向永久性失地农民的转变是单向的,但是其他两种农民身份的转变是暂时的,因此要充分考虑到农民在经营活动改变时缴纳方式、缴纳能力等方面的变化。首先要注重制度的多层次性,以便农民在经济情况发生变化时,也能通过调整养老金数量达到自己可以承受且满意的程度。同时也要注意制度的灵活性和与当前制度政策的可衔接性。

2.4 监管问题

土地流转制度下的农民养老保险能否真正解决各种失地农民养老问题,还需要严格、科学的监管体系和部门。监督土地流转受益人履行义务,确保国家失地农民养老保障基金有效运转、保值增值以及避免滥用资金,都需要监管部门的监督和管理。

3 结语

农民养老保险制度作为一个国家的社会政策制度,政府在其中发挥着重要作用。第一,在土地流转制度中,政府有着监督和管理各利益群体之间的利益均衡关系的责任。农民作为弱势群体,应该首先确保他们的利益不受侵害。第二,在农民养老保险体系中,政府应该强化自己在公共福利提供上的功能和角色,增加其在养老保险领域上的公共投入。同时,土地流转制度下的农民社会保障应是一个系统的体系,虽然本文只对其中的养老保险方面做了探讨,而实际上养老保险是否能够有效实施,需要医疗、失业以及其他系统的通力配合才能达到最优的效果。所以要想真正解决土地流转制度下的农民问题,需要设计一个更全面、更安全、更科学的社会保障安全网。

[1]徐鼎亚,樊大霞.论失地农民利益保障机制的构建[J].社会科学论坛:学术研究卷,2006(12):27-31.

[2]郭阳旭.农村土地流转中社保功能体现与补偿标准计算研究[J].重庆工商大学学报,2008(7):27 -30.

[3]黄敏秋.土地流转与农民权益保护研究——基于土地制度的分析[J].产业与科技论坛,2009(5):11 -13.

[4]崔智敏.土地流转中的失地农民问题及其对策[J].特区经济,2007(5):173-174.

[5]郑胜华,等.被征地农民养老保障问题研究[J].浙江学刊,2007(2):192-195.

[6]尚长风,张瀚文.土地流转及农村养老保险制度设计[J].审计与经济研究,2008(5):78-82.

[7]徐秋花,侯仲华.构建失地农民养老保险制度探析[J].南昌大学学报,2006(1):70-75.

Preliminary study on peasants'pension insurance mechanism under the system of land circulation

LIU Ru-ting

(Graduate School,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025,China)

It is a result of the system for transferring rural land whether peasants leave their land forwardly or passively.Under this system,peasants are divided into three types.Therefore,different kind of peasants should be included into different social pension insurance system referring to their features.In order to ensure pension issue of peasants can be solved quickly and effectively,we should root it in the framework of current pension insurance system and make solution plans,including sources of funds,system interface,system flexibility and supervision issues.

land circulation system;peasant;pension insurance

C913.7

A

1009-3907(2011)01-0007-04

2010-11-07

刘儒婷(1982-),女,吉林通化人,博士研究生,主要从事养老保险方面的研究。

责任编辑:沈 玲