从一篇佚文看姜贵与苏青的一段情

/[台湾]蔡登山

从一篇佚文看姜贵与苏青的一段情

/[台湾]蔡登山

前年张爱玲的遗作《小团圆》问世,再度掀起话题,一时之间报章杂志“满城争说《小团圆》”。当代中国作家的遗著,还能引起如此热烈的讨论者,大概只有我们“祖师奶奶”了。在如此巨大的讨论中,有相当大的篇幅集中于《小团圆》的影射人物。《小团圆》是自传体小说,毋庸讳言,有它指涉的对象,但张爱玲写起小说来,充满想象力,“穿、插、藏、闪”,一直是她的拿手绝活。因此《小团圆》书中,即便你对出“实际”的人物,有些事你还是无法“一一覆按”的。而不同于张爱玲,苏青的《续结婚十年》虽也是自传体小说,但它是纪实的,甚少有虚构的地方。对《续结婚十年》甚有研究的黄恽就说:“张爱玲一直是个虚构的高手,即写自己也有笔下故弄狡狯处,而苏青才是写实的作家。她很可能是想象力不足,所以张爱玲说苏青近于世俗,言下自己才充盈着灵性呢!”因此,《续结婚十年》是秉承《孽海花》以降的小说传统,苏青采用化名去写真实的故事。黄恽就考证索隐出其中人物对照表:金世诚(金总理)——陈公博;戚中江——周佛海;徐光来——朱朴;鲁思纯——陶亢德;潘子美——柳雨生;周凡——谭惟翰;木然——实斋;范其时——鲁风;秋韵声——关露;裘尚文——金性尧;周礼堂——纪果庵;谈维明——胡兰成;郭小姐——莫国康;郑烈——袁殊;张明健——吴婴之;钱英俊——周黎庵;共十余人。苏青在写这部小说时,或许想为离婚后的这几年留下生活实录,而这段期间正好是上海沦陷时期到抗战胜利后的初期,她同时也记载了当时文坛这些作家的情况,其史料价值正不言可喻。

苏青的《续结婚十年》第二十小节《十二因缘空色相》,记载她和“谢上校”的一段恋情,后来两人还曾赋同居过一段日子。根据苏青的习惯,书中所写的是“确有其人”也“确有其事”。然查大陆的相关研究书籍及三本苏青的传记,均无人提及“谢上校”所指为何人。日前与台湾史料专家秦贤次兄闲聊,秦兄告知他听闻姜贵的研究者应凤凰女士提及“谢上校”当为姜贵(日后在台湾文坛鼎鼎大名,写有《旋风》《重阳》《碧海青天夜夜心》等小说)。于是查了应女士所写《姜贵的一生》(收入于其所编的《姜贵的小说续编》一书),果有:“抗战胜利时,姜贵已是汤恩伯将军总部一员上校。在上海接收,可说十分风光。他与当时的上海文艺界亦有往来。出版《结婚十年》的当红女作家苏青,有篇文章提到‘某上校’即是姜贵,这是他亲口告诉好友墨人的。而他与苏青的一段恋爱,经姜贵的‘重塑’,清清楚楚写在另一个中篇《三艳妇》之中。”

姜贵(1908—1980)本名王意坚,后改名王林渡,山东诸城人。曾就读于济南省立一中,后转学青岛胶澳中学。1926年中学毕业,到广州国民党中央党部工作。“九·一八”事变后到北平铁道学院读书。1935年任职于徐州津浦铁路。1937年将妻子安置于重庆后就抗战从军,抗战胜利时已是汤恩伯部下一名上校,参与了上海接收。在这期间他认识了苏青,所以身份是“王上校”没错,苏青写入书中时习惯改名换姓的。他们两人相识后就过从甚密,终赋同居。因此当时上海的《方型周刊》(小报)《东南风》在1946年第六期,曾刊有名为“期森”写的《苏青的靠山是一个军人》的文章说:“……近闻苏见汉奸多告复活,久寂思动,结识一某军人作其保镖,拟办一‘白话旬刊’,其通讯处为静安寺路某弄,大事宣传,毫不知耻,诚怪事也。”1946年姜贵辞去军职,稍后在上海出任中国工矿银行总管理处秘书,兼江海银行总行秘书处长,且担任永兴产物保险公司业务副理。1948年12月举家到台湾,住在台南十七年。起初经商,后来经商失败,逐渐以写稿卖文谋生。

姜贵的中篇小说《三妇艳》原发表于1971年12月1日出版的《文艺月刊》第三十期,曾收入远景(台湾远景出版事业公司——编者注)1977年3月出版的《苏不缠的世界》一书,1987年应凤凰编《姜贵的小说续编》(台湾九歌出版社)又收入此篇,唯改题为《三艳妇》。《三妇艳》其实也可以说是姜贵的自传体小说,描写他与三位女子的爱恋情结,是为他一生中的三段艳事,故名之为“三妇艳”。改题为“三艳妇”,似有些名不副实,因小说中任何一位女子都无以当为“艳妇”也。

姜贵在该篇小说中也一如苏青采用化名的手法,但明眼的人马上可以看出其中的影射。他说在这三名女子中,有一位名叫“苏白”,她写了一部《离婚十年》(按:实际上当为《结婚十年》),她把“饮食男女,人之大欲存焉”改为“饮食男,女人之大欲存焉”,生动妙绝,可谓慧黠至极。她有个短篇集子,题名“饮食男女”……至此苏青的形象已经呼之欲出,昭然若揭了。

我们再看小说《三妇艳》中的一段描写:

我与苏白往来日密。有天晚上我去看她,事先未约定,时间又迟了些。发现她十一二岁的两个女儿,在地上打铺睡觉,而大床空着。她一个人还坐着,一灯相对,若有所待。

“怎么还没睡觉?大床空着,你是不是等人?”

“是的。”

“等谁?要是就快来了,我马上就走。”

“等的人已经来了。要是你不走,我等的就是你。”

“怎么知道我要来?”

“那很简单,因为我天天都等。”

这使我不觉渐渐着迷。离婚丈夫就住在对面二楼上,也还不曾结婚,如果这边不拉窗帘,他居高临下,一目了然。丈夫是律师,为了双方的某种利益,有人说他们离婚是假的。我问过她,她断然否认。律师的业务不振,她托南京伪府的陈,替他找过差事。差事不好,干了一阵辞掉。如此而已。

离婚后的苏青独自抚养两个女儿,前夫李钦后的情况也一如小说中所描写的,连苏青的对白都像极了她的个性,若不是曾是“枕边人”,是很难描摹得出的。小说又说:“对于苏白,说老实的,我已渐渐着迷。她是南京伪府陈(按:陈公博)的一碟青菜,却是我的山珍海味……总之,为了和苏白方便相会,我决定弄个房子……周君先带我去看看,我又带苏白去看看,中意,一个晚上,就住进去了。”而苏青在《续结婚十年》中对谢上校的“金屋藏娇”有细腻的描写:

有一天,他忽然对我说,有人送给他一幢接收下来的房子,他是不久要回部队的,房子空着没有用,不如送给我去住了吧。女人大都是贪小利的,我也自然不能例外,嘴里尽管说:“这怎么好意思呢?”心里也不免觉得高兴。

又过了几天,他说房子家具都收拾好了,不过他是一个武人,恐怕不够艺术眼光,还是请我自己去看看吧。“等你把一切都布置好了以后,再去把你的儿女接回来同住吧。”他怪周到地替我设想好了。

就在一个下着毛毛雨的傍晚,他坐着一辆小汽车来接我去了,汽车穿过许多湿淋淋的街道,他欲语又止,我含笑凝视着他,等他说出话来,最后他这才怪抱歉似的一字一句说道:“我……因为……那房子……必须用我的名义才可以接收下来……所以……所以……只得……对他们说……说……你是……”

“说我是怎么呢?”我恐怕房子有问题,不禁焦急地问。

他俯首不语,半晌,这才抬起头来向我告罪道:“我很抱歉,好在我明天就要回去了,我只好对他们说你是我的太太。”

我骤然觉得脸热起来,把眼光移开,他却独自微笑了。

姜贵和苏青的小说两相对照,相互呼应的地方倒不少,可看出相当大成分的真实性。只是一般读者还是常常会把它们当小说看,因为他们对当时的时空背景、人与事,没那么熟悉,一时没那么容易地“对号入座”。而这或许也是姜贵敢于“重塑”这段故事的原因之一。

笔者作为一个史料研究者,当然也不能因此两篇小说而去百分百断言某些情事,虽然它是非常重要的一个“内证”,但毕竟它还是小说,很难当十分有力的一手资料。于是我找遍了姜贵的著作,想要从中找到他回忆的文章,或许能窥探出一些蛛丝马迹,但结果是令人失望的。

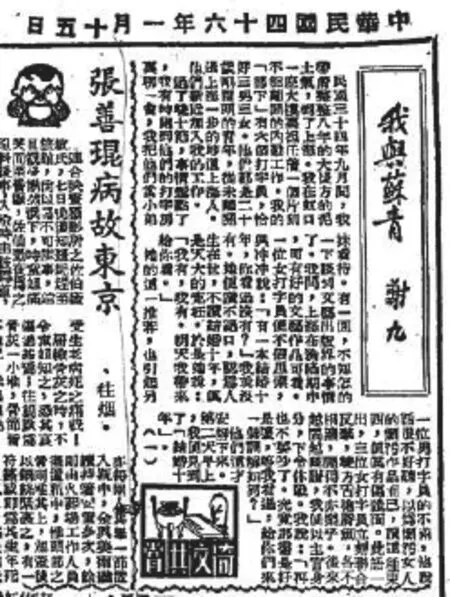

而偶然间我在南港中央研究院近史所的图书馆翻阅香港《春秋》杂志,发现卢大方写有一文章,谈到抗战胜利初期他在上海办了一张《沪报》,曾托潘柳黛邀请苏青写《续结婚十年》,后来《沪报》办了半年,因亏损过巨,被迫停刊,致使苏青的《续结婚十年》也没登完。卢大方说:“这一本书,其后由她自己补足而加以出版的,我没有看到,可能在此书出版后不久,我和柳黛早已到了香港了。”(按:《续结婚十年》,1947年2月由四海出版社出版)又说:“事有凑巧,一天在朋友所办的一张日报,读到一篇题为《我与苏青》的文字,作者署名谢九,这不用说即是苏青笔下的‘谢上校’了。这位谢九先生官居上校,竟然也能执笔,该是一个文武不挡的人物;所述对象又是我的旧识,引起我的兴趣,因此在读罢之后,更拿他的原稿剪贴起来,一直保存到今天。”文后附有重排过的谢九的《我与苏青》全文,但没有记载该文发表于何时、何处,从谢文中我得知该文是发表在香港的《上海日报》,由于文中一开始写道“民国三十八年九月间……到了上海”,第一直觉我觉得一定是重排时手民之误,实际上应该是“民国三十四年九月间”,这使我觉得必须找到原报纸来核对。卢大方的文章是发表于1978年3月16日,但谢九的《我与苏青》发表于何时,他当时也没记下日期。于是我开始要做海底捞针而未必有成的工作了。

首先我请教了忘年之交的新闻界耆宿黄天才先生,确定当年台湾确有香港《上海日报》。于是在国家图书馆查到有1955—1964年的微卷报纸,在机器上逐页逐页翻找,皇天不负苦心人,终于在1957年1月15日发现了谢九的《我与苏青》一文。香港《上海日报》其实是延续上海的小报风格,是小方块小方块的文章,谢九的《我与苏青》也是每天约五百字,连登半个月,至1月29日登完的。该报虽是小报,但名家辈出,在谢文刊登的前后,就有潘柳黛、卢大方、周天籁、冯蘅、猫庵、马五(雷啸岑)等人的文章,又因它在台北市南阳街十八号设有台湾分社,因此也有台湾作者,如写有《春申旧闻》闻名的陈定山,就在此时连载他的《百丑图》长文,并由他的儿子陈克言绘图。

看过谢文的卢大方,一眼就认出谢九是苏青笔下的“谢上校”。而谢九在文章中也承认他就是“谢上校”。他对苏青在《续结婚十年》中对他的描述也没有任何的辩驳;而他指出苏青引用他两首诗,第一首“后来被收入《续结婚十年》中,‘两’字印成‘雨’字,颇与我的原意有距离”。而第二首是1944年春,“姬人韩氏逝,我曾写悼诗四首。虹口居常无事,我写出来给苏青看看。她把第一首拿去了,也印在《续结婚十年》中,算作我赠她的第二首,实在不伦不类”。这些细节若非当事者,旁人很难道出。

谢九是“谢上校”殆无可怀疑的,但又何以证明谢九就是姜贵的化名?首先从谢文中说:“苏青生于甲寅,我则生于戊申,按理寅申一冲,不能好和。”若非两人其中之一人,何以知道苏青是1914(甲寅)年生,姜贵是1908(戊申)年生,两人相差六岁,命理上是犯冲。谢文又说:“我在北方长到十多岁,然后到上海,去广州……”,“民国三十四年九月间,我带着整整八年的大后方的泥土气,到了上海。我在虹口一座大楼里担任一个片刻不能离开的内勤工作”,“以后,因我常住无锡,虹口的房子被收去了”。这跟姜贵当时的履历、行止完全吻合。当然这些都只是“外证”而已。

更重要的“内证”,则是拿晚出十四年的小说《三妇艳》(1971)来和《我与苏青》(1957)两相对照,即可知道同属一人手笔。例如:《三妇艳》中说他回到上海奉命主持一个机构,因机构中的打字小姐而借得《结婚十年》这书,读完后,按着出版社的地址,给作者写了一封信去,后来信转了几道手,她才收到。又说:“她为文私淑周作人。周氏昆仲,树人锋芒毕露,一针见血,尖刻表里互见。作人则表面平淡,有似不食烟火者,而锋芒暗藏,妙在针不见血。苏白视作人为偶像,崇拜之至。特地做了一套黑色礼服,准备北上专诚拜谒。适逢时局大变,未获行成,而作人入狱了。”又说:“我不吸烟,而爱小酌。晚上她出来,两个人饭馆里一坐,我一喝就是一两小时。她滴酒不饮,一旁陪着娓娓清谈,自始至终,毫不厌倦。”《三妇艳》又描写战败后的楼下日本人石原,“捧着一个唱机和许多唱片,走上楼来,打开唱机,一径拣一张唱片放上,就唱起来了。这是一种日本的悲歌,其声凄厉,偶然一声两声,听得我汗毛直竖。后来石原站起来,鞠躬:‘唱机留在这里,喜欢的时候听听。’悄然下楼而去。他的背影消失之后,苏白立刻把唱机停了,拭泪说:‘战败,使我对他个人同情伤感。今天,石原君的过访,是一个凄凉的场面。’‘是的,你和我的感受完全相同。’苏白把唱机唱片放到一边去,以后我们从未碰过它。”诸如以上情节早在十四年前谢九的《我与苏青》一文就出现过,甚至有的句子还一字不差,若谢九和姜贵不是同一人,那姜贵岂不犯了严重抄袭之嫌了吗?

再者就在谢九的《我与苏青》刊毕的一个半月后,姜贵以“姜贵”的笔名在香港的《上海日报》连续刊出方块文章《新年如意》(3月14日)、《我的春联》(3月15日)、《兰酒》(3月 16日)、《论台湾酒》(3月17日、18日、19日)、《长篇罪言(一、二、三、四)》(5月26—29日),难道这是巧合吗?

至于姜贵何以用“谢九”的化名写《我与苏青》,一方面是延续苏青《续结婚十年》中的“谢上校”,让读者认为是“谢上校”现身说法,而事实也是如此。当时的卢大方甚至还认为:“这位谢上校也到香港来了。我不认识他,遂也无法向他打听苏青的消息。”而《上海日报》的编辑也认为《我与苏青》极具可看性,有当事者爆料的内容,因此分成十五天刊登,还加上“奇文共赏”的副标题。至于姜贵又何以不敢用“姜贵”之名发表,笔者推断姜贵当时是有妻有儿,爆出如此大的绯闻,在当时保守的台湾社会将会引起多大的非议,对久卧病床的妻子,将情何以堪!因此他用化名,来写他所知道的苏青,这一方面是由于他读了潘柳黛的《记苏青》一文,潘柳黛和苏青虽是好友,但有些事就不如他这个苏青的“枕边人”知道得多,因此他看了潘柳黛的文章,不觉技痒,不吐不快,于是提笔为文,他甚至还更正了潘柳黛的某些误记。文章选择在香港刊登,台湾看到的人不多,即使看到了,也会如同卢大方般的以为“谢上校”是在香港。至于十四年后他以“姜贵”之名“重塑”这段情节时,那时他的妻子早已墓木已拱。加上是以小说形式来写,完全不同于自述文章。自述文章白纸黑字不容狡辩;小说则可以“纯属虚构,如有雷同,皆属巧合”当护身符,拒绝被“对号入座”,因此他采取用“姜贵”之名发表。

姜贵巧妙地用“谢九”写下了《我与苏青》,向历史做了坦白的交代;同时也躲过当时社会的非议,和自身难堪的尴尬。但遗憾的是这篇文章却成为他的佚文,不仅卢大方把它剪报剪下来贴在簿子保存了二十一年,到公布时还不知真正的作者是鼎鼎大名的小说家姜贵。甚至连姜贵的研究者都不知有这篇文章,笔者是在机缘凑巧之下,层层地追索,终于找到它的出处,但它已经被雪藏五十三年之久了!半个多世纪过去了,往事已苍老!

《我与苏青》作为姜贵的研究史料是重要的,它不单只是揭示姜贵与苏青的一段情史,它还是解读苏青的《续结婚十年》和姜贵的《三妇艳》的“承先启后”的一把钥匙。它虽然简单扼要,却是了解苏青一些人际关系的重要依据。例如姜贵说:“她时常提到陶亢德,赞美他风度好。陶亢德喜欢一边饮着酒,一边聊天,她则喜欢陪他。因为她过分称赞陶亢德,我有时感到不快。”而苏青在《续结婚十年》描写的鲁思纯即是陶亢德,苏青说:“鲁思纯平日是沉默寡言的,但在酒酣耳热际,牢骚便发不尽。他上下古今地谈论着,一会儿骂狗官,一会儿想象幽居山林之乐,他该是晚明儒生的典型吧,然而淳厚拘谨则过之,又没有宋儒之迂,我对他确实相当的心折。”苏青又说:“公寓里的灯火都熄灭了,残叶遍地,枯枝静悄悄,我不禁低回留恋不已。进了自己的房间,首先嗅到一阵浓烈的烟味,是如此够刺激的,男人们若不会饮酒抽烟又算是什么呢?我喜欢鲁思纯的明达而淡泊,假如一个女人能嫁到这样丈夫,红袖添香伴读书,闺房之乐岂非可以媲美易安居士与赵明诚吗?”姜贵要言不烦地点出苏青对陶亢德的钟情,姜贵的观察是够敏锐的。苏青在《续结婚十年》以相当大的篇幅描写赵瑞国,其中虽有“有一天,他照例坐着汽车来接我了,在蜀江川菜馆门首停下,他命保镖下去询问可有房间,保镖回来说是只有散座了,他便命车夫开到别处去,如此走了三四家,才在一家很讲究的锦心粤菜馆里坐下了……”及“他常回忆过去,茵梦湖畔的恋爱故事,他说他曾爱过一个异邦女儿,只为羞于启齿求婚,他常常自渎,后来性机能便衰弱了”的叙述,但当你把它当小说看,你会认为是苏青虚构的。但姜贵说:“苏青常常挂在口上的人物,陶亢德之外,便是周化人了。他常带着保镖请她到外面去吃饭。周化人患有某种隐疾,唯苏青能满足他的需求。”简单的一两句话,就一语中的,解开了连研究者都未曾“对号入座”的人物。

另外《我与苏青》文中提到苏青为詹周氏杀夫写过文章,那文章是《为杀夫者辩》,发表在1945年6月的《杂志》第三期。苏青此举招来非议和人身攻击,但她不屈从舆论重压,又写《我与詹周氏》一文来抗争。三十七年后,台湾知名女作家李昂也根据此一事件写成了《杀夫》出版。还有苏青和陈公博的亲密关系,苏青和离婚丈夫的弟弟(亦即小叔)的关系(按:苏青后来和小叔有染,最小的女儿即小叔所生),姜贵都有披露,这些很多都是局外人所不知的,姜贵或亲眼目睹或亲耳听自苏青之口,如实地记下珍贵的史实,因此《我与苏青》是篇不可多得的文献,不应等闲视之!

作 者:蔡登山,台湾著名文史学家,有著述《鲁迅的爱人们》《往事已苍老》等。

编 辑:续小强 poet_xxq@vip.163.com