最美的石头会唱歌之《大卫像》

——米开朗琪罗雕像启示录(一)

/[山西]陈为人

最美的石头会唱歌之《大卫像》

——米开朗琪罗雕像启示录(一)

/[山西]陈为人

欧洲文艺复兴之前的中世纪是一个黑暗的宗教时代,艺术是宗教的婢女,我们看到的美术作品与雕塑作品,几乎清一色地表现着宗教——神的主题。与达芬奇、拉斐尔并称意大利文艺复兴三杰的米开朗琪罗,他的作品虽然还是取材于《圣经》故事,但我们从中读出的却是米开朗琪罗对《圣经》人物的一种反叛与解构。

米开朗琪罗自称是“雕塑家”而非“画家”。他在1508年3月10日的日记中写道:“今天,我雕塑家米开朗琪罗开始西斯廷教堂的绘画。这全然不是我的事业……我毫无益处地耗费掉我的时间。”米开朗琪罗六岁丧母,父亲把他寄养在塞蒂雅诺一个石匠家。后来,米开朗琪罗打趣说:“我就是因为吃了石匠妻子的奶,才有了雕塑家的遗传基因。”

米开朗琪罗自认为他一生中绘制最多的宗教壁画,充斥的是虚与委蛇和疲于应付。而只有在雕塑中才真正寄寓了自己的思想表达。

米开朗琪罗从不肯把自己在雕像中寄寓的思想告诉任何人。有人问起,他总是不屑一顾地说:“干你们的活,执行我的命令。至于弄清我脑子里的思想,你们永远不可能做到。”

思想不是用语言可以完整表达的。老子有言:智者不言,言者不智。当我们对任何一件艺术珍品用文字说明解释时,只会画蛇添足狗尾续貂地冲淡缩减其本身涵蕴。雕像本身就是“此时无声胜有声”。

《大卫像》《摩西像》《彼得像》是米开朗琪罗的三件代表作。我们数百年来久久凝视这三座雕像,与时俱进,常见常新,不断地深化着对米开朗琪罗的理解。

1501年春,米开朗琪罗回到佛罗伦萨。四十年前,佛罗伦萨大教堂曾委托阿格斯蒂诺·迪·杜乔雕刻一座先知像,作品刚画出草图就停了下来。这样一块巨型大理石,谁也不敢接手,此时便交给了米开朗琪罗。这便是后来雕成的《大卫像》。

据《圣经》记载:大卫是伯利恒城祭司那西的小儿子。大卫生活的年代,以色列人与菲力士人正在频繁发生战争以争夺耶路撒冷的控制权。以色列王扫罗由于战事不利,心情郁闷。医生建议扫罗应该多听音乐,以调解心情排遣郁闷缓解病情。大卫是因弹着一手好琴而被介绍给以色列王扫罗的。

《圣经》中这样记载了大卫的一战成名:

双方开战的第一天,菲力士阵营里走出来一个人,他的样子让以色列人吓了一跳,只见他虎背熊腰,满脸横肉,胳膊比普通人的大腿还粗,脚踩在地上,大地都跟着晃悠。他叫戈利亚,是菲力士人中的第一勇士。

他威风凛凛地走到场中,大声叫骂,对以色列人大肆侮辱。以色列人虽然气得火冒三丈,但戈利亚的样子实在让人望而生畏,谁都不敢上阵应战。一连四十天,戈利亚的气焰越来越嚣张……

这一天,大卫来到军营,他是来看望自己的三个哥哥,他们都在军营中。他听到戈利亚在营地外大放厥词,愤怒至极,请战说:“我要杀了这个狂妄的人!”他的哥哥们觉得大卫是以卵击石,就劝弟弟不要去送死。大卫对自己很有信心,他在放羊的时候,常常与熊、狮子搏斗,从来没失过手。难道这个没有受过割礼的菲力士人比熊和狮子还难对付?大卫冲到战场上,仍旧穿着自己放羊的衣服,取出随身带着的弹弓,捡了几个石子做武器。

戈利亚一看等了四十多天,才等到一个孩子。就嘲讽说:“以色列人真是吓破了胆,整天像乌龟一样缩在壳子里,没人敢上阵,让一个孩子来送死。”根本没把大卫放在心上。大卫不慌不忙,拿起手中的弹弓,把石头压在弓弦上,等到戈利亚快到跟前时,瞄准戈利亚的额头,一弹打穿了戈利亚的脑门。

戈利亚轰然倒地,大卫抢步上前,从戈利亚手中夺过刀,砍下了他的脑袋瓜子。

(韩凌编译:《圣经的智慧》)

大卫一夜之间成为以色列的民族英雄。

世人表现大卫题材的作品很多,但多为展示大卫的英雄形象。比如现收藏于马德里普拉多美术馆,卡拉瓦乔创作的《大卫战胜戈利亚》,画面上就是大卫气宇轩昂地脚踏戈利亚的头颅,一种胜利者的姿势。

米开朗琪罗并未沿袭前人的思路,米开朗琪罗斧凿下的《大卫像》,并不是一如同时代人所塑造的“英雄形象”,雕像虽然也表现了健与力的形体,但面部表情却是眉头紧锁眼神迷惘,流露出内心深刻的矛盾和痛苦,全然没有“胜利者”的得意和风光。

大卫神情复杂的面部表情,几个世纪以来,引出诸多见仁见智的争议和评说。

戏剧大师布莱希特曾意味深长地说:“一个呼唤英雄的时代是不幸的时代。”

也许,米开朗琪罗后来雕塑的《胜利者》,可以作为解读《大卫像》的一个注脚。

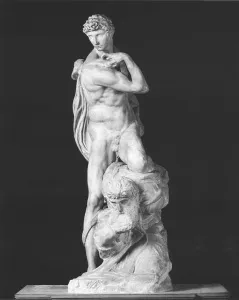

《胜利者》是一尊大理石雕像。这是一个壮硕雄健的裸体青年,铁疙瘩似的肌肉是征服力的象征。他气宇轩昂地单脚踏在一个大胡子俘虏的背上。俘虏蜷曲着身躯,满脸是绝望和恐慌。但是作为胜利者的那个青年,低低的前额上覆盖着卷曲的头发,露出的不是得意忘形的表情,却是一脸的迷惘。那姿势分明是正要手起刀落之际,他犹疑了,住手了。手臂弯向肩膀,身子后仰……动作凝固在此一瞬。曾撰写《三巨人传·米开朗琪罗》的罗曼·罗兰这样评说这尊雕塑:“他胜利了,可是他不想胜利,这不是他的愿望”;“他不再需要胜利,胜利让他恶心。他虽是征服者,而他自身也被面对的血腥征服了”;“有英雄的天才,却没有英雄的意志,有强烈的激情,却没有这样的愿望,这是多么令人痛心的矛盾!”

《胜利者》大理石雕像 现藏于意大利国家美术馆

《孙子兵法》有云:“不战而屈人者,上兵也!”

成都武侯祠有对联,上联也表达了类似的观念:“能攻心则反侧自消,自古用兵非好战。”

我国几千年的儒教文化,一贯宣扬的都是“和为贵”的“中庸之道”,与“仁者爱人”相对应的还有一个词“仁者无敌”,过去,我一直把此理解为“仁者之师则无敌于天下”。当我们经历过一个世纪的腥风血雨之后,换一个思维角度:在目睹了数百年“春秋无义战”的“一将成名万骨枯”之后,儒家的原意恐怕是:真正的“仁者”,根本就不会去树立敌对面。

罗曼·罗兰在《三巨人传·米开朗琪罗》一书中,这样评价米开朗琪罗的创作理念:“我们永远不会说因为一个人太伟大,世界上的所有人都应该成为成就他伟大的祭坛上的羔羊。征服欲并不是伟大的标志。甚至在伟大人物身上,如果个人与群体之间、生命与生命法则之间缺乏和谐,则难以成就其伟大,反而是其弱点——为什么要竭力掩盖这种弱点呢?软弱的人难道就不值得爱吗?——其实他们更值得爱,因为他们更需要爱。绝不要把英雄抬到高不可攀的高度。我讨厌怯懦的理想主义者,他们不敢正视人生的苦难和心灵的弱点。应该告诉太容易被响亮的词句和幻想蒙骗的民众,唱高调的谎言不过是怯懦的表现。世界上只有一种英雄主义,那就是按世界的本来面目去看待它、热爱它。”细思之,一个呼唤英雄的时代必定是悲剧的时代。

这尊巍然耸立了四百年的《大卫像》,虽然无言然而形象地向我们宣告:“一个阶级胜利了,一个阶级消亡了,这就是历史,这就是几千年的文明史”这一历史观之荒谬荒唐!

《胜利者》这副“英雄惶惑像”,一定倾注了米开朗琪罗的全部心血和“上穷碧落下黄泉”的苦苦思索,所以,米开朗琪罗对它情有独钟。这是米开朗琪罗的全部作品中唯一至死也留在他佛罗伦萨画室里的作品。米开朗琪罗死后,他最亲密无间的朋友达尼埃尔·德·沃尔泰拉用它来装饰了米开朗琪罗的灵台。以权威的看法,认为这尊雕像最能代表米开朗琪罗的创作思想。

苏维埃时期的著名音乐家肖斯塔科维奇以一个艺术大师的“心有灵犀一点通”,看懂了米开朗琪罗的《大卫像》。他说:“有人说我的《第七交响乐》的终曲是凯歌式的终曲纯属荒唐话。我是因为被大卫的诗篇深深打动而开始写《第七交响乐》的。诗篇是推动力,大卫对血有一些很精辟的议论。”

米开朗琪罗通过他所创作的《大卫像》,可能还传达着自己内心对人与神之间关系的困惑:在希腊神话中,人神是共处杂居的,所以神的游戏就成为人的悲剧。神是不死的,神可以无数次地品尝失败并重新选择新的生活。而人不行,人的生命的不可逆性,注定了人成为神的陪衬。在任何一次“造神运动”中,一“神”成名万骨枯,人成为神的试验品和牺牲品。

米开朗琪罗在这个亦神亦人的大卫身上,蕴藏着一个深刻的主题。

还有一个关于《大卫像》的有趣细节:据说,决定将这一任务交给米开朗琪罗的行政长官皮尔·索德里尼去看雕像时,对大卫身上体现的“另类”气质有些出乎意料,可又提不出什么,为了表现自己是个内行,故作深沉地说,眉头为什么是皱着?鼻子显得有些笨拙,影响了大卫的英雄气概。米开朗琪罗明白行政长官根本没有看明白他雕像的寓意,不屑与他多说,拿了一把凿子和一点石粉爬上了脚手架。然后用凿子轻轻晃动了几下,慢慢撒下一些石粉,根本没去碰两道眉毛和那只鼻子,仍让他保持原样。下来后问索德里尼:“请长官看看,现在如何?”索德里尼矜持地点点头说:“现在嘛,我觉得好多了,你让它显得威严了。”

作 者: 陈为人,作家,学者,曾任山西省作家协会秘书长。著有《唐达成文坛风雨五十年》等。

编 辑:张乐朋 wudan5d@163.com