天津1917年大水灾及其影响探析

赵 楠

(延安大学 历史文化学院,陕西 延安 716000)

天津1917年大水灾及其影响探析

赵 楠

(延安大学 历史文化学院,陕西 延安 716000)

1917年(民国六年),直隶地区遭受了历史上罕见的特大水灾。其中天津受灾程度最重,市区全部被淹,给城市带来巨大的灾难。认真总结灾害的成因及其影响,尤其是研究民国时期自然灾害的成因及影响,对今天应对自然灾害仍具有现实的借鉴作用。

1917年;天津;水灾;影响

1917年(民国6年),直隶地区遭受了历史上罕见的大水灾,这次水灾受灾区域之广,受灾人口之多,灾情之严重,为数十年所少见。作为重灾区的天津,也受到了极大的破坏,给民众带来了巨大的伤害。而纵观以往学者对灾荒的研究,主要集中于灾荒本身的理论研究和灾荒的成因、影响,就灾荒史而言,较为笼统。出现的关于区域灾荒的研究,也不是很明晰。在灾荒史方面研究比较出色的有李文海先生、邓云特先生,出版的著作有《中国近代十大灾荒》和《中国救荒史》等,专门研究水灾的有郭涛的《四川城市水灾史》以及李勤的《二十世纪三十年代两湖地区水灾与社会研究》等著作对水灾做了地域性分析。而论文研究的落脚点大多在于社会团体如何救荒,对天津水患的研究则更缺少。

我国历史上就是一个多灾的国度,天津所在的华北地区更是灾害频发的地区,其中水灾的发生频率最高,有学者做过统计,1470-1909年间,包括华北地区在内的黄淮海平原发生的较大水灾是旱灾的1.5倍[1]。而随着生存环境的恶化,越到近代,水灾越频繁,表1为竺可桢的调查研究结果。

表1 17-19世纪全国水灾统计

由表1可见,从17世纪到19世纪,全国的水灾发生次数几乎增加了2.4倍而且有三分之一以上的水灾发生在华北四省(河北、河南、山东、山西)。灾害的发生地域,主要集中在大河流域。而地处海河流域下游,有“九河下梢”、诸河“尾闾”的天津,自然成为了重灾区。

一、水灾发生的原因及特点

(一)自然因素

1. 气候

天津虽然地处渤海之滨,可是由于渤海是深入大陆的内海,所以对天津的影响很小,反而受大陆季风环流的影响很大,如果按照季节分析,就会发现天津的春秋短而冬夏长,春天干燥而多风,夏天高温多雨,据1906年的数据显示,天津一年的降雨总量为501.5毫米,深一尺六寸六分,冬季少雨,而在夏季,大部分降雨为急雨,且雨量集中并多暴雨。降雨的天数全年共75天,一月之内降雨在十天以上的,均为夏季的三个月,而在冬天的仅为三天[2]。如此不平均的降水,且集中于夏季,很容易引发大规模的河水暴涨,发生水患。1917年的7月,各地普降大雨,各河水势猛涨,子牙河、南北运河先后溃决,洪水直逼天津市区。

2. 地理

华北地区的地形使得这种过度的集中的降水,加大对下游地区的威胁。华北北部有东西走向的燕山山脉,西部有东北——西南走向的太行山脉。这两道山脉在华北平原形成了一个“厂字形”的天然屏障,夏秋之际太平洋的暖湿气流进入山区后,很容易形成暴雨。天津附近的地质是含砂的粘土,颜色呈黑色且中间带黄,虽然土质中含有氮、碱,可地力并不肥沃,属于轻度土质,一遇水即泥泞不堪,因而导致河道淤泥堆积,坡度减缓,河水极难流到出海口,从而形成大面积的洪涝灾害,使地处海河下游的天津倍感威胁。

3. 河流及植被

天津是各河汇流的地方,白河、南运河、子牙河、永定河、大清河、凤河等如此众多的河流都要汇集在天津入海,从而加剧了城市应对河流泛滥的压力,一遇比较大的降水,这些集中的河水只能泛滥于平原城市,1917年水患则是子牙河、大清河、南北运河先后溃决导致的,再加上天津附近的土壤不适宜植物生长,人们缺乏保护植被的意识,历代乱伐树木,导致天津缺少森林以固沙,每当雨季来临水卷泥沙,带来河淀的泛滥,灾患不断。

(二)社会因素

天津最初设卫建城,并不是作为通常的区域行政中心,而是作为漕运的枢纽。因此,天津的发展是与漕运分不开的,历代封建王朝为了控制北方或供应北方的都城而大力发展漕运,投入巨大力量改造河流,将原本分流入海的几条大河连接在一起,汇流至天津入海,从而超越了自然条件的许可,使海河承受了本来负担不了的宣泄量。为了维护这条关系王朝命运的运输线,历代政府无不全力以赴,这一点在民国时,出于北洋政府对南方的控制,也未有太大变化。适逢民国初创,政争不断,各路军阀为了争夺地盘、招兵买、压榨百姓,政局的不稳也影响了灾害的防治与救济,从而酿成大患。各方势力只为争权,根本无暇考虑关乎民生的水利工程,河道淤积,无人疏通,堤防大坝也还是前清的产物,因而一遇大水,便是一片汪洋。

这次水灾遍及直隶一百余个县,总计受灾面积为3.8万多平方公里,1.9万多个村庄被淹,受灾人口达625万。而天津则全城被淹,市中心区水深多达一米以上[3]。这是一场号称170年来从未遇过的浩劫,给城市带来了巨大的灾难,在许多方面改变了城市发展的进程和方向。

二、应对水灾的措施

由于天津在中国近代史上的重要作用,近代天津无疑是近代中国的缩影,中国近代所面临的一切景象,在天津开埠以来的历史中,都能找到踪迹。因而在应对水灾的过程中,也受到了近代以来形成的各种力量的支援,有政府行为,民间自救以及外国力量的介入,他们想尽办法,为减轻水灾的危害而努力,尽量恢复天津的城市功能。

(一)政府的救灾赈灾措施

救灾实施的主体应为国家,这也是国家管理职能的具体体现。一般而言,政府救荒措施有:赈济、调粟、养恤、除害和灾后补救等内容。由于民国初创,还没有专门的机构去处理相关的事物,但当时的北洋政府仍然尽力施赈救灾。时任民国大总统的冯国璋,听闻直隶及京津地区遭受百年难遇之水灾,即刻任命熊希龄为京畿一带水灾河工善后事宜督办,办理一切事宜,主要体现以下几个方面:

1. 散发赈银赈粮

这是灾荒期间最急切有效的办法,对一无所有的灾民来说是极为难得的。虽然所给不是很多,时间又短,但却在特殊的日子里给了灾民生存下去的机会。水灾发生后,政府广派军队寻找幸存者,用船只向灾民接济食物,并从外省火速调粮济津。随后政府发放20万两赈银,交熊希龄发往灾区。另外,政府又以山东、山西等地的常关收入为担保,向四国银行团及花旗等外国银行借款70万两以用于赈灾,这也是一次为本国民众利益而向外国进行的一次借款,缓解了政府赈灾款项不足的危机。

2. 开办粥厂办理平籴

开办粥厂是灾荒时一种重要急赈,比如天津警察厅开办的几处粥场,向灾民聚居处进行救济。而办理平籴是针对灾荒时期物价飞涨的情况,由政府出面或出资购粮和控制,使灾民能以较低价格或者平时价格购买到生存所需的粮食。于是开始有“平籴局”之议,用以平抑粮价,保证供给,也在一定程度上避免了官员与绅商的徇私舞弊和投机倒把,但对于灾民来说,即使粮价较低,买粮也需要钱。灾民仍需想办法拥有金钱才能获取生活所需的粮食,因而政府也提出了以工代赈的方法,使其自食其力。

3. 以工代赈创办收容机构

以工代赈是我国一种积极的防灾救灾方式,它比其他救灾手段更为积极而且长远。工赈的内容不外乎修路、修房和兴修水利,它不仅在当时适时救济了灾民,使其通过自食其力获得了生存所需的食物,更重要的是这些工程对以后的建设和社会的恢复发展极为有利。收容机构的创办在一定程度上保护了妇女、儿童、老人、残疾等弱势群体,是应对灾荒的一个不可忽视的方面。比如京兆尹王达提出建议,招集北京及其附近受灾的十二县的难民二万余人修筑由北京至汤山一带的铁路,每人每月付给工资五元,另给一套棉衣。而1915年成立的教养院,则充分发挥了收容和教养的作用,对灾民“教其技艺,以养自己”。

(二)社会团体的努力

灾荒发生后,一些社会团体纷纷出力,施以赈济,除去慈善机构外,商人团体——天津商会发挥了巨大作用。此外还有不少外国人以及外国慈善机构等也参加了对灾民的救援,这是在救灾过程中涌现的新的特点。

1. 商会的努力

商人的联合组织——商务总会发挥了巨大的作用。它迅速组织商人进行募捐,号召商人捐银捐衣,派人送到灾区,以解民众倒悬之急,由于政府财政困难,商会还垫付了查放义赈的经费。同时由于社会治安的混乱,商会还组织人们维持治安,对于愿意工作的灾民,商会还会以低息向灾民提供贷款,由商会发起促成的因利局得到政府支持,向灾民提出,借钱一串或洋一元利息为一分,借款者只付息四厘,剩余由政府补齐,使其可以靠这笔资金自营生计。同时协调天津本地的纱厂联合会及外地的工厂,接收灾民入厂做工。这些举措既解决了政府因力量不足而赈灾不力的困难,有使灾民的生活得到了确实的保障。

2. 外国团体及民众的行动

由于水灾漫及全城,天津的各国租界也多数遭灾,因而各国也程度不同地参与了对天津水灾的救援,如美国红十字会也在灾民聚集的地方搭盖窝棚,安置灾民,各国与中国民间组织也联合起来共同救助灾民,如允许中国红十字会的船只来往于租界抢救灾民。各国还为天津灾民捐款捐物,这些来自外国的援助也大大缓解了灾民的境况。一些外国人更是深入到灾区,将灾区的实况写成报道,通过外文报纸向世界宣传,从而使北京政府不敢敷衍了事,起到了强大的舆论监督作用,这在当时外国舆论重于本国民众的情况下,促使政府做好本职工作,无一不是一种带有讽刺意味的鞭策作用。

(三)民众开展的自救互救活动

面对灾荒,民众有的四处乞讨,离开居住的农村,向城市聚集,讨生之旅靠的是食糠草、草根、树皮。他们来到城市之后,却发现城市是生存竞争激烈的地方,这些灾民,有的可以活下去,有的则在竞争中被淘汰,可以去选择职业,但他们的选择往往是不由自主的,职业选择灾民的现象更为普遍[4]。他们没有技能,加上逃难而来,没有资金,只能从事比较低下的工作,如拉洋车、河坝“扛大个”,小孩则拾煤核儿等,依靠微薄的收入养活自己。

三、水灾所造成的巨大影响

迄今为止,还没有任何一个国家、一种社会制度能够完全抵御灾荒,然而天灾又与特定的政治、经济关系互为因果。天灾对社会的破坏程度和社会抗灾能力的强弱,常要受到国家的社会性质和综合国力的影响,当时的国家积贫积弱,因而这场前所未有的水灾带来了深远的影响。

1. 水灾破坏了农业经济,致使农村生产凋敝

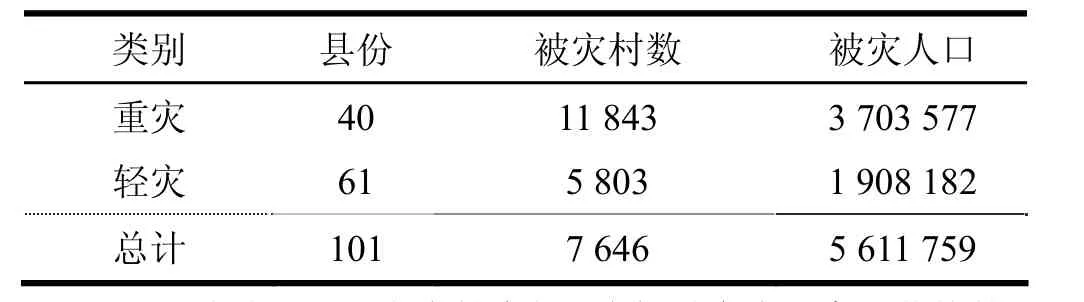

水灾使直隶101个县不同程度受灾,造成大约4 600万亩农田被淹、作物被毁,使农作物大面积减产、绝收,大部分县城基本一片汪洋。具体遭灾情况如表2所示[5]。

表2 1917年水灾直隶各县灾情统计

面对水患,出于求生的本能,大批破产农民离开传统的乡村结构,四处逃荒。而人口锐减造成劳动力不足,即使水退后恢复生产时无人耕种,也只能任其荒芜,极大地破坏了农业经济。粮食产量不足以及随之而来的粮价上涨,使民不堪负,从而发生大面积的饥饿现象,而这时各种为了糊口而食子的惨剧就难以避免的发生了。巴西学者卡斯特罗在其所著的《饥饿地理》中曾言,“没有别的灾难能像饥饿那样地伤害和破坏人类的品格”,“饥饿残害人类,不仅在身体方面使身材变小,肌肉萎缩,皮肤损伤,而且影响他的精神、他的心理状况和他的社会行为”[6]。

2. 水灾影响了城市的面貌,改变了城市的社会功能

城市人口密集,是国家政治经济文化中心,天津作为北方重要的工业城市全城被淹,其工厂、码头、市政设施、民居、租界更是难免。部分城市建筑倒塌,道路陷于水下甚至被冲毁,整个城市无法运转。水灾给城市带来的灾难是巨大的,它在很多方面改变了城市的进程和方向。但是,如果从华北区域而言,在波及华北的灾害中,天津又扮演了另一种角色,即充当救灾中心和难民收容中心。1917仅10月份就有5.5万灾民涌入,到这一年的年底,天津的无家可归者增加了十万,无业者达4-5万,需要赈济的难民总数估计有40万之多[7]。这些农民逃到城市,希望可以得到城墙的庇护,最重要的是城市是粮食的集中地,政府也首先在城市里投入大量粮食用于救灾,施粥送药,搭建大量的临时住所,安排他们进教养院学习谋生技能,以自食其力。这些安抚民众的措施使城市更加的吸引民众,1906-1928年这20多年的时间里,天津人口从42万增加到112万,成为华北人口增长最快的城市[8]。

3. 耗尽救灾储备,无法应对下次灾荒

由于政府的防灾救灾意识落后,没有储备足够的粮食,导致1917年水灾耗尽了民间的储备,当1920年华北五省大旱灾发生时,共有325个县遭灾,灾民人数大约在3 000万人左右,约有 50万人死亡[9]。面对如此大灾,储粮耗尽,农田遭水未得恢复,收获粮食更是无从谈起。人们已经无力自救,加上盗匪横行,地方官和警察不能维持,大批灾民只能举家外逃,而城市则是最好的去处,这一年,“各处灾民分奔来津,藉谋生计者,不下数十万人”。

四、灾荒的启示

防止可能发生的,处理已经发生的灾害,减轻损失,保护公民的人身权和财产权,维护社会稳定,是政府的基本职能,一言以蔽之,就是保护百姓。近几年来,我国重大自然灾害时有发生,水灾、雪灾、地震、旱灾不停地考验着我们的政府,考验着我党的执政能力。因此,为应对随时可能发生的灾害,须从以下几个方面入手:

1. 健全体制,明确责任

民国时期虽然已经建立了近代化的救灾体制,但灾前备荒依旧沿用清代旧制,致使救灾不力。因此为了避免类似局面的发生,各地区各部门应建立分类管理,分级负责,条块结合,属地管理体制,形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏运转高效的应急机制,及时公开信息,避免混乱、腐败局面的发生。

2. 居安思危,预防为主

应对水灾,不能只看到它的破坏性,对灾区灾民进行恢复,还应提前预防,治水先治堤,水利设施的老化,使其无法发挥防范洪水的作用。另外,植被遭毁,泥土顺河而下,如此多的泥沙在河床下,抬高了河流的水位,使其流速减缓,以致发生决口,酿成水患。只有在灾后总结教训,固堤坝、兴水利、广植树、除淤泥,设置泄洪区,才能应对下一次水患的考验。同时,政府应建设专业的救灾抢险队伍,健全救灾物资储备制度,提高国家和社会的抗风险能力。

3. 多方监督,严格管理

当灾害发生后,对接受捐赠的款物进行专账专户,严格管理。坚持专款专用,同时要账目公开,接受社会监督,保证每一分钱都能发到灾民手中,防止官员贪污善款,使这些款项真正用于灾区的救助和灾后重建,给灾民们以希望。政府要制定一系列优惠政策,帮助灾民搞好灾后重建,使他们顺利恢复生产。不仅要给灾区输血,更要帮助他们恢复造血功能。

4. 依靠科技,强化预警

国家应高度重视运用科技在提高应对危机的能力中的作用。加大科研力度,把科技产品运用到维护公共安全上,用高科技手段对事故高发区进行监测、警报、预防,对历史上水患多发地域,做到对其降水,河道情况,水库的储水情况的精密监测、时时上报,使应对机构能及时掌握最新情况,制订科学的对策。这样在灾难来临时,才能使人民的生命危险降到最低。

通过对1917年天津大水灾的深入探究,我们可以认识到,这场巨灾不仅是天灾,更是人祸。作为当时的北京政府,没有充分发挥其应有的职能,政局的动荡对于水患的预防及赈济产生了许多不利的影响。官吏无心政务,只图发财,致使贪污腐败横生。更为严重的是政府救灾理念落后,不求整治河道,不去寻求根本的解决之道。有鉴于此,我们的政府应该充分认识到防灾、救灾的重要性,在经济建设的同时,更多的关注民生问题,加强防灾意识,建立完善的救灾体制。

[1] 邹逸麟.黄淮海平原历史地理[M].安徽:安徽教育出版社, 1997:71.

[2] 日本中国驻屯军司令部,侯振彤.译.天津志[Z].天津:天津市地方史志编修委员会总编辑室,1986:4-8.

[3] 乔虹.明清以来天津水患的发生及其原因[A].北国春秋[C].天津:天津人民出版社,1992:3390.

[4] 池子华.中国近代流民[M].北京:北京社会科学文献出版社,2007:117.

[5] 天津市档案馆.天津商会档案汇编(3)[Z].天津:天津人民出版社,1992:3392-3396.

[6] 卡斯特罗.饥饿地理[M].北京:北京三联书店,1959:63.

[7] 李明珠.1917 年的大水灾天津与它的腹地[A].城市史研究(21辑)[C].天津:天津社会科学院出版社,2002:410.

[8] 刘海岩.空间与社会—近代天津城市的演变[M].天津:天津社会科学院出版社,2002:111.

[9] 李文海.中国近代十大灾荒[M].上海:上海人民出版社, 1994:138-141.

(责任编辑、校对:马桂秋)

The Flood of Tianjin in 1917 and its Influence

ZHAO Nan

(College of History and Culture, Yan’an University, Yan’an 716000, China)

Zhili area suffered a heavy flood in 1917 (Sixth year of the Republic of China). Tianjin was the most serious area. The entire city was flooded. There were several reasons for the flood which included the natural factors and social factors. Facing the flood, the public and Beiyang Government took some measures. But the influence was still serious. This was affected by the prevailing social environment at that time. In order to prevent tragedies, we need to summarize the causes and influence of natural disasters.

1917; Tianjin; flood; influences

2011-03-11

赵楠(1987-),男,天津人,延安大学历史文化学院硕士研究生,研究方向为中国近代社会史。

K258

A

1009-9115(2011)04-0070-04