中上扬子区关键构造变革期、构造变形样式与油气保存

汤良杰,崔 敏

(1.中国石油大学 油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;2.中国石油大学 盆地与油藏研究中心, 北京 102249; 3.中海石油研究中心,北京 100027)

中、上扬子区发育多套生储盖组合,曾经有过多期次大规模的油气运移聚集成藏过程,但由于经历了多期复杂的构造运动,油气藏破坏和改造十分普遍,后期保存条件成为制约该地区油气富集成藏的关键因素。构造活动控制了油气藏破坏与保存的分区差异性,从而使其成为保存条件评价的重要思路和方法[1-5]。关键构造变革期和构造变形样式的确定是研究构造活动对油气保存条件制约的重要手段。翟光明等认为构造演化将石油地质条件有机地联系在一起,并由此决定了油气藏分布的有序性,并构成一个统一的油气分布整体[6];田在艺等则提出构造应力在油气藏形成与分布过程中起着重要的作用[7],后期构造运动的改造调整对二次成藏同样具有重要的作用[8]。针对中、上扬子区构造与油气保存的关系,前人也做了大量的研究工作。沃玉进和汪新伟通过对中、上扬子地区地质结构类型和盖层发育情况的分析,认为不同的滑脱深度决定了不同地质结构类型的构造单元中区域盖层的剥蚀程度及断层对油气保存的性质,从而决定了其油气保存条件[9]。倪新锋从盆地演化及生储盖组合的角度讨论中、上扬子地区盆地叠加、改造作用及其对海相盆地含油气系统形成和演化的影响,从而展望了该地区的油气勘探前景[10]。本文通过确定中、上扬子关键构造变革期,分析了构造变形样式,探讨了关键构造变革期构造变形样式对油气保存的制约。

1 关键构造变革期

关键构造变革期是指那些大地构造环境发生根本性转折,导致盆地性质和盆地类型出现重大转换的构造变动,包括隆升剥蚀型变革期,冲断—褶皱型变革期和海—陆转换型变革期3种[11]。关键构造变革期的确定对于分析盆地演化史及油气生成运移聚集史具有重要意义。

1.1 广西运动

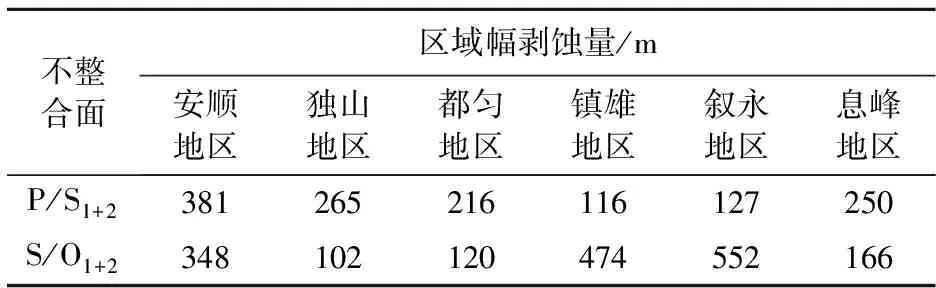

发生在晚志留世末的广西运动是加里东期最强烈的一次构造运动,在中、上扬子地区形成了大范围北东走向的构造变形。这一时期,研究区明显地经历了一个由量变(差异性地壳升降活动)到质变(地壳全面隆升成陆)的发展过程。除华南褶皱带为角度不整合外,扬子准地台上普遍发育为平行不整合[12]。构造格局主要为雪峰构造带和乐山—龙女寺隆起、牛首山隆起和黔中隆起。以黔中隆起为例,广西运动在黔中隆起具体的构造特征表现主要有2方面,一是对都匀运动期间形成的褶皱和断裂的继承,二是广西运动末期对都匀运动所形成的褶皱和断裂的进一步发展和新生。应用波动过程分析的方法计算了黔中地区主要不整合的剥蚀量,得出了中、下奥陶统顶部不整合平均剥蚀量约为300 m,中、下志留统顶部不整合平均剥蚀量约为250 m(表1)。

1.2 印支运动

印支运动主要发生在晚三叠世,通常以晚三叠世晚期二桥组湖沼相含煤碎屑岩层与下伏晚三叠世早期三桥组台地相砂页岩夹灰岩层或中三叠世晚期局限台地相白云岩层之间普遍存在的假整合间断面为代表,是中、上扬子地区一次重大的构造变革,主要表现为海陆的转换[12-13]。这次构造运动没有造成强烈的褶皱和断裂变形,是古特提斯盆地演化向新特提斯构造改造转折时期,构造—沉积面貌发生了根本转变。由于区域构造运动的空间、时间不均一性,印支运动在各个地区的表现形式差异很大,主要表现为隆坳格局的差异。整个中、上扬子地区由稳定的海相碳酸盐岩沉积转变为陆相湖盆沉积,由稳定的台地阶段转变为陆相断陷阶段。同时在印支运动期形成了开江隆起、泸州隆起和黄陵隆起等,坳陷主要包括川西坳陷和湘鄂西—黔西南坳陷等。这些古构造型式,对于在该构造阶段进入生油高峰期的生油岩所生成的油气的运聚方向具有控制作用。

表1 研究区主要剥蚀量初步恢复

1.3 燕山运动

晚三叠世晚期开始中、上扬子地区受太平洋板块和印支板块向中国板块斜向俯冲的影响,形成一次地壳上升运动,彻底结束了该区的海相沉积的历史,进入内陆湖盆沉积阶段,并在侏罗纪时形成内陆大型坳陷湖盆。燕山期构造活动主要以逆冲褶皱冲断带为主,形成了龙门山、米仓山、大巴山和雪峰山等逆冲推覆构造[9-10,12-15]。黔中隆起及周缘地区的侏罗纪沉积与四川盆地基本相同,为当时古四川盆地的一部分。到燕山晚期开始由于南北向左旋直扭性质的断块构造活动日趋强烈,产生褶皱。这一次构造事件是该区最为重要的运动之一,它横向上几乎席卷整个中、上扬子地区,纵向上从板溪群至整个古生代至中生代地层均卷入褶皱(华南区为晚古生代至中生代地层)。

1.4 喜马拉雅运动

喜马拉雅构造运动从晚白垩世开始,扬子准地台处于三面挤压的构造环境中[14-15]。该时期是中、上扬子地区又一次构造运动方式的改变时期。西部上扬子断块表现为挤压隆升及褶皱叠加作用,而中扬子断块则从燕山早期—喜马拉雅早期的伸展作用转变为喜马拉雅晚期的挤压隆升作用。南方喜马拉雅晚期的构造格局可以大致划分为中扬子拗褶隆升区、上扬子挤压隆升区、江南—雪峰构造带周缘隆升剥蚀区及华南岩浆断褶隆升区。在中、上扬子的大部地区形成众多小型第三纪山间断陷谷地。同时一些早期断裂由于受东西向挤压作用亦产生活化,其活动方式与前期南北向左旋扭动作用下的运动方式明显不同。喜马拉雅晚期,也即新构造期的地壳运动,主要表现为间歇性和差异性陆壳隆升作用,并由此形成了多层次的古夷平面、古溶洞层和河谷阶地等构造—地貌景观。

2 关键构造变革期与油气保存

前人大量的研究表明,中、上扬子地区的区域盖层主要为下寒武统、志留系和中、下三叠统[9-10]。关键构造变革期对这些区域盖层的制约直接决定了区内油气的保存情况[11]。

2.1 广西运动对油气保存的影响

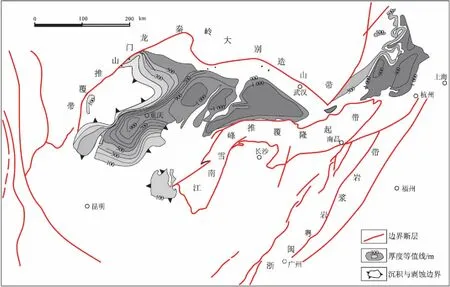

志留系在中、上扬子的原始沉积范围远比现今分布范围大得多,但广西运动使志留系遭大规模破坏。中、上扬子区南缘、雪峰隆起和滇东—黔中隆起区、川中隆起区、大巴山之西乡—岚皋与云南之永仁—双江等地区都存在志留系沉积,但大多在广西运动之后被剥尽,使得上古生界超覆于前志留系之上。目前中、上扬子地区尚具盖层意义的志留系主要分布在除川西以外的四川盆地及其周缘和黔南坳陷以及中扬子的绝大多数地区(图1)。

图1 中、上扬子区下志留统区域盖层等厚图[16]

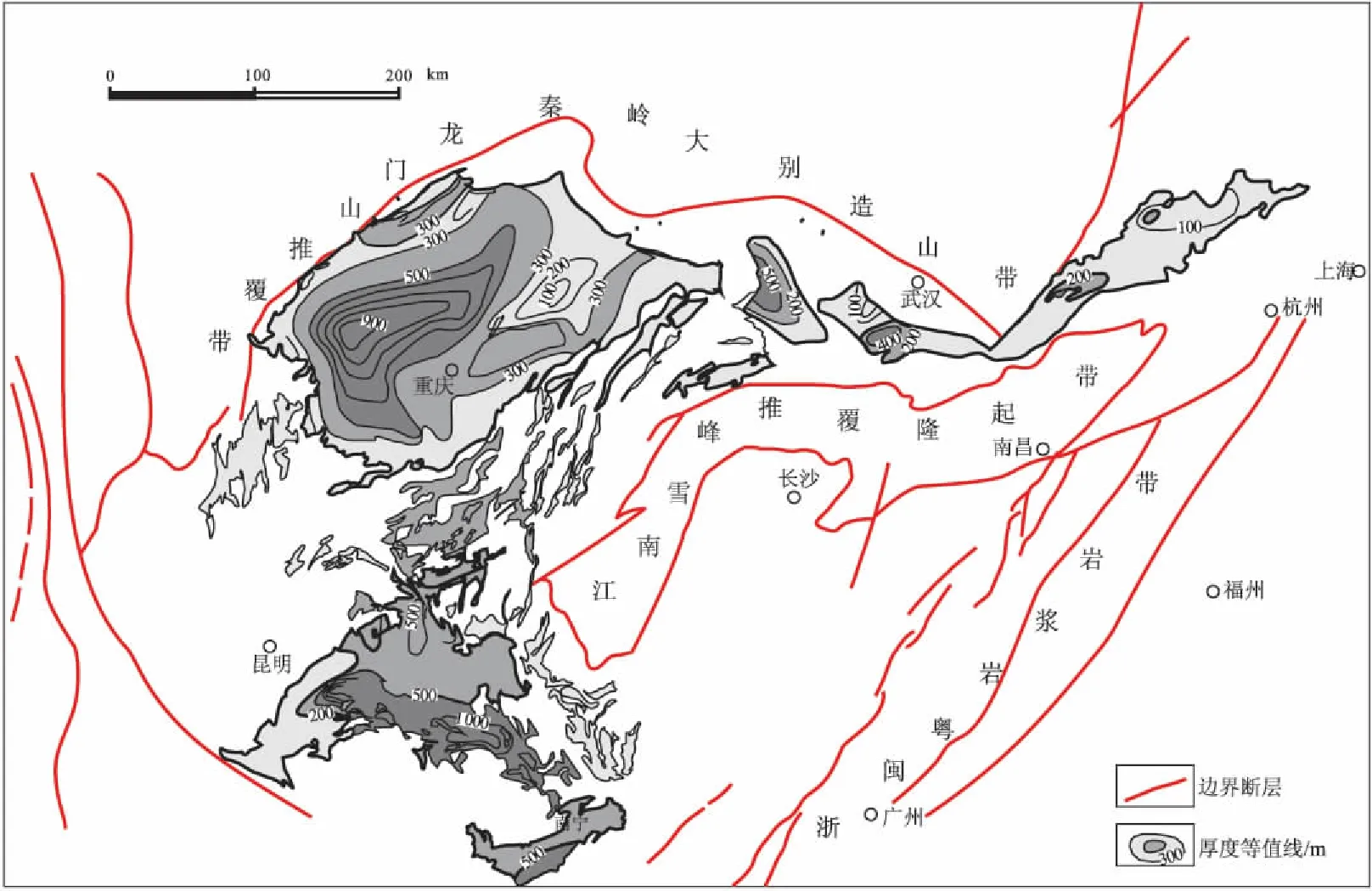

图2 中、上扬子区中、下三叠统区域盖层等厚图[16]

2.2 印支运动对油气保存条件的影响

印支运动对中、上扬子及邻区中、下三叠统的剥蚀作用具有普遍性(图2)。印支运动同加里东运动相似,在中、上扬子区均造成大隆大坳,形成了开江隆起、泸州隆起、江南隆起、黄陵隆起、通海口隆起等。印支运动使得中、上扬子的大部分地区剥蚀了部分中三叠统,但川中地区中三叠统已被全部剥蚀。印支运动是造成该地层被剥蚀的最主要因素,部分地区上三叠统—侏罗系直接与下伏较老地层不整合接触。

2.3 燕山运动对油气保存条件的影响

燕山运动是中、上扬子地区一次彻底改造运动,它不仅包括褶皱推覆、剥蚀间断、火山喷发、岩浆侵入等一系列重大地质变化,也促成了早期前陆盆地和晚期张性盆地的形成和发育。燕山中期的构造运动对早燕山期区域盖层的剥蚀作用主要表现在四川盆地以外的地区,在中、下扬子区,由于运动强度大,仅鄂中的当阳—荆门、天门—嘉鱼复向斜保留三叠—侏罗系,四周皆已剥蚀。燕山运动对四川盆地以外地区早燕山期区域盖层的破坏是致命的,不仅使上三叠统—侏罗系区域盖层受到强烈逆冲推覆和肢解、破碎而失去对油气的有效封盖作用和整体封存条件,进而也影响到内部的志留系等区域盖层的整体封存条件。在四川盆地,上三叠统—侏罗系未遭受破坏剥蚀,加上连片分布的下、中三叠统膏盐层叠合而具备良好的封存条件;中扬子区燕山运动明显比四川盆地的强,仅鄂中当阳凹陷与沉湖—土地堂南部保存,四周皆已剥蚀殆尽。

2.4 喜马拉雅运动对油气保存条件的影响

喜马拉雅期南方地区西部受印度板块碰撞,东部受太平洋板块碰撞,呈现为NE向展布的三隆两坳构造格局,在隆起区被剥蚀地层层位多,区域盖层古近系、白垩系、侏罗系均已荡然无存;而坳陷区则有少量的古近系、白垩系、侏罗系存在。

3 构造变形样式

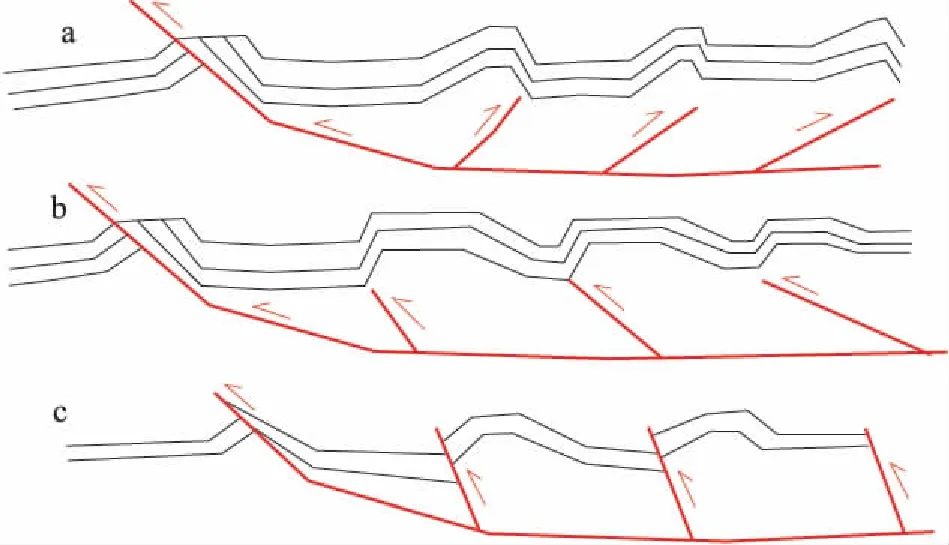

中、上扬子区海相碳酸盐岩层系经历了多期构造变革,并在喜马拉雅期最终定格。在不同的地史发展阶段,形成了多期断裂、褶皱和不整合,这种复杂变形不仅表现在几何学和运动学特征上,还表现在构造变形样式的叠加改造以及构造变形的不同动力学机制上[9-10]。笔者通过川东至雪峰隆起周缘野外地质调查将川东隔挡式褶皱带、湘鄂西隔槽式复合断褶带、雪峰隆起周缘逆冲构造带的断层组合,划分为3种断层变形样式并分析了其油气保存特征(图3)。

川东地区主要以发育隔档式褶皱为主要特征,由紧闭背斜和宽缓向斜组成。滑脱层为下三叠统盐岩和中、下志留统泥页岩,滑脱层位相对较浅,发育4个典型隔挡式褶皱。背斜东翼地层较陡,西翼缓。变形主要以倾向东的华蓥山断层为主,其他大多数为其派生的反向逆冲断层。

图3 川东至雪峰隆起断层变形样式特征

图4 川东至雪峰隆起滑脱层位分布特征

湘鄂西地区滑脱层较川东地区滑脱层深,主要为志留系和下寒武统泥岩。断层产状缓,形成多个东倾的次级断层。雪峰隆起周缘逆冲构造带由于受到强烈的逆冲推覆,在其前缘发育一系列的高角度逆冲断层,滑脱层主要为下寒武统和板溪群(图4)。

雪峰隆起由东南向西北的逆冲作用,其西北缘发育大量的高角度突破断层,大多在地表突破;在湘鄂西地区则发育低角度的逆冲断层,少数断层在地表突破与下寒武统和志留系盖层形成了重要的油气保存条件,其中南山坪古油藏就是曾经存在油气藏的直接证据。燕山期的造山运动为油气的聚集提供了大量的圈闭,后期的强烈抬升、剥蚀和地下水活动是该地区油气保存的关键因素,其中断裂对气藏的破坏作用远大于建设作用,是流体运移和散失的主要通道。所以低角度的没有在地表突破的逆冲断层周缘是良好的油气保存区。

4 结论

中、上扬子区的关键构造变革期包括有利于保存条件发育的广西运动、印支运动和最后破坏油气藏的燕山运动和喜马拉雅运动。不同关键构造变革期具有不同的变形样式,广西运动和印支运动主要以隆坳格局变化为主,而燕山运动和喜马拉雅运动主要为水平挤压形成逆冲突破断层破坏油藏和局部地区形成褶皱圈闭。

致谢:在研究工作和论文撰写过程中,得到了金之钧教授、何治亮教授、蔡立国教授、李国蓉教授、沃玉进教授、周雁博士的指导和帮助,一并致以深切谢意!

参考文献:

[1] 孙肇才,邱蕴玉,郭正吾. 板内形变与晚期次生成藏:扬子区海相油气总体形成规律的探讨[J]. 石油实验地质,1991,13(2):121-129.

[2] 邱蕴玉. 扬子区海相地层油气保存单元的划分与评价[J]. 海相油气地质,1996,1(3):39-44.

[3] 李明诚,李伟,蔡峰. 油气成藏保存条件的综合研究[J]. 石油学报,1997,18(2):41-48.

[4] 郭彤楼,楼章华,马永生. 南方海相油气保存条件评价和勘探决策中应注意的几个问题[J]. 石油实验地质,2003,25(1):3-9.

[5] 何登发,马永生,杨明虎. 油气保存单元的概念与评价原理[J]. 石油与天然气地质,2004,25 (1):1-8.

[6] 翟光明,王建君. 论油气分布的有序性[J]. 石油学报,2000,21(1):1-9.

[7] 田在艺,张庆春. 论改造型盆地与油气成藏:以华北东部盆地为例[J]. 石油学报,2001,21(2):110-116,126.

[8] 戴金星,卫延召,赵靖舟. 晚期成藏对大气田形成的重大作用[J]. 中国地质,2003,30(1): 10-19.

[9] 沃玉进,汪新伟. 中、上扬子地区地质结构类型与海相层系油气保存意义[J]. 石油与天然气地质, 2009,30(2):177-187.

[10] 倪新锋,陈洪德,韦东晓,等. 中、上扬子盆地叠加、改造类型及油气勘探前景[J]. 地质学报,2009,83(4):468-477.

[11] 汤良杰,金文正,何春波,等. 叠合盆地关键构造变革期与分期差异构造变形[J]. 新疆石油地质,2009,30(2):163-167.

[12] 马力,陈焕疆,甘克文,等. 中国南方大地构造和海相油气地质[M]. 北京:地质出版社,2004.

[13] 汤良杰,郭彤楼,田海芹,等. 黔中地区多期构造演化、差异变形与油气保存条件[J]. 地质学报,2008,82(3):298-307.

[14] 梅廉夫,戴少武,沈传波,等. 中、下扬子区中、新生代陆内对冲带的形成及解体[J]. 地质科技情报,2008,24 (4):1-7.

[15] 梅廉夫,刘昭茜,汤济广,等. 南方多旋回构造作用制约下的中、古生界海相油气构造—成藏旋回[J]. 石油与天然气地质,2009,30(5): 589-597.

[16] 戴少武, 张洪年,周雁,等. 中石化南方新区选区评价研究[R]. 北京:中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,2006.