“弱”教材探究的教学设计与评析——例谈“浮力”的教学

李宝银

(南通市海安县紫石中学,江苏 南通 226600)

“弱”教材探究的教学设计与评析

——例谈“浮力”的教学

李宝银

(南通市海安县紫石中学,江苏 南通 226600)

一、“弱”教材探究的主要观点

“弱”教材探究,就是学生在没有教材暗示和引领的前提下,进行探究学习活动,给学生真正的探究体验,从而发展学生的科学探究能力。学生在探究学习前,不需要对教材中的内容有比较具体的了解,在系统的认识、探究学习中,也不允许学生从教材中读取信息。

对于“弱”教材的探究,需要教师精心创设有利于探究学习的情境,把握时机进行适度、适时的引导、点拨,保证探究学习活动的畅通。否则,学生的探究学习活动就会漫无目标,不着边际,当然也就不能达成教学目标的要求。

二、教材内容的分析

苏科版八年级物理第十章第四节《浮力》的主要内容:一是浮力的概念;二是影响浮力大小的因素;三是阿基米德原理。其中每个内容都可以进行探究学习,但其探究类型应是不同的,探究方法也有区别。

浮力的概念是因果探究。可从众多的物理事实或实验中,发现产生这些现象的原因——液体或气体对浸在其中的物体有向上的托力,从而建立起浮力的概念。

影响浮力大小的因素是因素探究。可运用控制变量的思想,在猜想、假设的基础上,通过具体的实验来研究浮力与哪些因素有关,及这些因素如何影响着浮力的大小。

阿基米德原理是规律探究。在明确目标的前提下,可通过实验得到大量的数据,并从这些数据中找出浮力与物体所排开的液体重量之间的数量关系。

从学生的水平考虑,有充分的问题情境和教师的适当点拨,抛开教材的探究学习活动是可以有序地进行的。

显然,推崇“弱”教材探究学习《浮力》,有好的教学效果——真正实现“过程”和“结果”双赢,又为“弱”教材探究的实施,提供较为详尽的案例。

三、教学设计与评析

(一)课前预补感知基础

实验1:用细线拴住一个石块,提在手上将其慢慢地浸入水中,体验细线对手拉力的变化情况。

实验2:将生鸡蛋放进盛有清水的杯中,逐渐向水中加盐并搅动,观察鸡蛋的浮沉情况。当鸡蛋浮在浓盐水中,逐渐向浓盐水中加入清水,观察鸡蛋的浮沉情况。

实验3:将空纯水瓶慢慢按进水中,感受瓶子对手压力的变化。按住水中的空瓶,放手后会观察到什么现象?

评析:通过几个实验引导学生体验浮力的存在,丰富了学生对浮力的感性认识,从而有效地铺垫课内探究的进程。

(二)课内力求达成共识

1.建立浮力概念

师:①组织学生汇报、交流,课前几个小实验的体验和现象。②指出上述实验现象都是物体受浮力作用的结果。③要求学生思考分析下列几种说法,改正其中错误的选项,并简述理由。

A.浮在液面上的物体受浮力作用

B.液体中上浮的物体受浮力作用

C.液体中下沉的物体不受浮力作用

D.液体对其中物体的浮力方向向上

生:选项C中说法是错误的。液体中下沉的物体也会受到浮力的作用。理由:挂在弹簧测力计上的石块,浸入水中后,弹簧测力计的示数变小,表明它受到了浮力作用。

师:有人认为只有浸在液体中的物体受浮力作用,这种见解正确吗?请举例说明。

生:这种见解不正确。氢气球离开手后,会飘向空中,说明空气中的物体也受到了浮力作用。

师:(投影)一个物体挂在弹簧测力计上,弹簧测力计的示数为9N,物体浸入水中弹簧测力计的示数变为6N,这时物体所受的浮力是多少?说明其计算方法。

生:3N;浮力等于物体的重与物体浸在水中时弹簧测力计的示数之差。

师:浮力用F浮表示,物体浸在水中时的弹簧测力计的示数用F示表示,则有F浮=G-F示。

根据教学进程,逐步写出以下板书。

板书:1.浸在液体或气体里的物体受到向上的浮力

2.称重法测浮力:F浮=G-F示

评析:有了课前几个小实验的基础,加上学生已有的知识与经验,对浮力不陌生,只需要一组问题帮助学生进行梳理,不在浮力概念上兜圈,以期有更多的时间进行后续的探究活动。由于学生往往认为下沉的物体不受浮力的作用,需要教师在教学此处时创设情境,引导学生有效解决对该问题的错误认识。

2.探究影响浮力大小的因素

师:(投影)浮力的大小可能与哪些因素有关?请大家根据课前的实验体验和现象,或生活经验,提出自己的猜想,并简单说明你猜想的理由或依据。

生:与液体的密度有关(附板书)。在清水内加盐后所改变的是液体的密度,若液体密度改变,则会引起浮力大小的改变。

生:与浸在液体中的体积有关。当进入水中的空瓶体积越大,则感受到瓶子对手的压力就越大。

师:(提示)“浸在液体中体积”在物理学中被称为“排开液体的体积”(附板书)。

评析:探究教学的重心在于培养学生的探究能力,故而不在从“浸在液体中体积”到“排开液体的体积”过渡上浪费时间。

生:与物体处在液体中的深度有关(附板书)。将空瓶往液体中按下去越深,感受到瓶子对手的压力就越大。

生:与接触液体面积有关。钢铁做成轮船后,增加了和水的接触面积,所受的浮力变大。

师:(点拨)将船变成铁板,接触面积不是更大吗?能浮在水面上吗?浮力的大小到底和什么因素有关?

生:应该猜想和排开液体体积有关,做成船后排开液体的体积变大。

生:与温度有关。温度越高,浮力越大(附板书)。汤圆刚下锅时,沉在锅底,温度升高后,浮在水面上。

评析:学生根据具体情境进行猜想,有益于探究教学的进程。根据生活经验进行猜想,可以开拓学生的思维,往往有意外的生成,成就课堂的精彩。上述两种猜想的有机配合是课堂教学的重要策略。另外,对于那些表述不准的猜想,通过诱导、引领就可能转化为教学中所期望的猜想,教师就不要轻易放弃。

师:(投影)请设计一个实验,探究浮力与排开液体的体积、物体所在的深度、液体的密度之间的关系。

①实验中应该控制什么因素?如何改变其变量?需要哪些器材?

②用什么方法比较或测量物体所受浮力的大小?

③实验中观察到什么现象?获得什么结论?

评析:离开教材,学生的探究活动容易步入歧途或束手无策,需要用几道指向明确的思考题引领学生的探究进程。

学生分组讨论,就其中一个猜想设计实验方案,尝试方案的可行性,直到结论的生成。

师:组织学生汇报交流“探究浮力和排开液体体积的关系”的实验方案、现象和结论。

生:(方案1)将一个物体挂在弹簧测力计上,测量出物体的重量。然后将其浸没在水中,读出弹簧测力计的示数,根据两次的示数之差计算浮力的大小。换用不同体积的物体重复实验两次,所观察现象是,物体的体积越大,其所受的浮力就越大。(结论)在同种液体中,物体所排开液体的体积越大,其所受的浮力就越大。

生:(方案2)将一个物体挂在弹簧测力计上,将物体逐渐浸入到水中,观察比较弹簧测力计的示数得出结论。(现象)物体浸在液体中的体积越大,弹簧测力计的示数就越大。

生:这种方法不行,没有控制深度相同。

生:这种方法可行,我们在实验中已经发现,浮力的大小和深度无关,也就不用控制物体在液体中的深度。

师:(点拨)在验证了浮力和深度无关的前提下,可以用第二种方法验证浮力和排开液体体积的关系。

评析:不同见解的碰撞是亮点,这种亮点得益于没有教材的束缚。没有教材引领的自主探究,学生会体验到“真”探究的乐趣和成功,也会品尝“真”探究的艰辛和失败,在“成功”和“失败”并存的境界中,渴望成功的内驱力,容易引发创新思维的火花,成就课堂的精彩。

师:在学生回答的基础上,逐步板书。

板书:3.影响浮力大小的因素

(1)排开液体的体积越大,液体的密度越大,物体所受的浮力越大

(2)浮力和物体所在的深度无关

评析:在有几个小组获得成功时,教师及时组织、开展全班交流,通过“生”教“生”、“组”帮“组”,来实现全体学生同步发展,提升全班交流的价值。也许有老师认为,应该在每个小组都成功后,进行全班交流。其实不然,让成功的学生在等待中渡过,是奖“劣”罚“优”的典型表现,对优秀学生不公平,应该摒弃。

3.总结阿基米德原理

师:(投影)浸入液体中的物体所受到的浮力只跟液体的密度和物体排开液体的体积有关,液体的密度越大,排开液体的体积越大,物体所受的浮力越大.请你根据这种特性预测,浮力与物体排开液体的什么量相关,和这个量之间可能有什么关系?

生:浮力与排开液体的重力有关,浮力大小可能等于排开液体的重力。

生:浮力与排开液体的质量有关,排开液体的质量越大,浮力越大。

师:质量和重力是相关的两个量,只要研究浮力跟其中一个量之间的关系.浮力与排开液体的重力是否相等,可以通过怎样的实验进行验证。

评析:阿基米德原理是本节的重点,由浮力的大小跟液体的密度和排开液体的体积有关,引导学生经历一个思索、推理,提出假设“浮力等于排开液体重力”,这样的引导才符合认知过程。

师:(1)(投影)探究“浮力的大小和排开液体重力”的关系:

①测量哪两个物理量?如何测量这两个物理量?用什么器材测量?

②为了避免实验的偶然性,你准备怎样改变实验条件进行多次实验?

③记录实验数据的表格。

评析:在实验设计过程中,需要用思考题引导学生以假设为基础,明确实验的目的,并对实验材料、方法手段的可行性加以斟酌,促进“假设”和“猜想”不断成熟。

生:学生分组讨论。

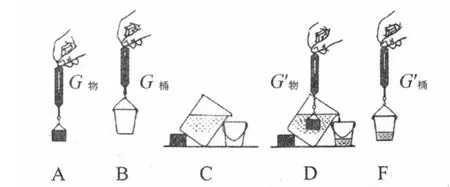

师:(投影)图2中的C、D,提示“用溢水法获取排开液体的方法”。

评析:由于没有教材的依托,学生自主设计“获得排开液体”的方法难度大,不提示学生会因此而卡壳,过早提示又会影响学生探究思路的形成,故而在分组活动片刻之后抛出,以保证后续的探究学习活动顺利进行。

生:在提示的基础上分组完善实验方案、设计数据表格。

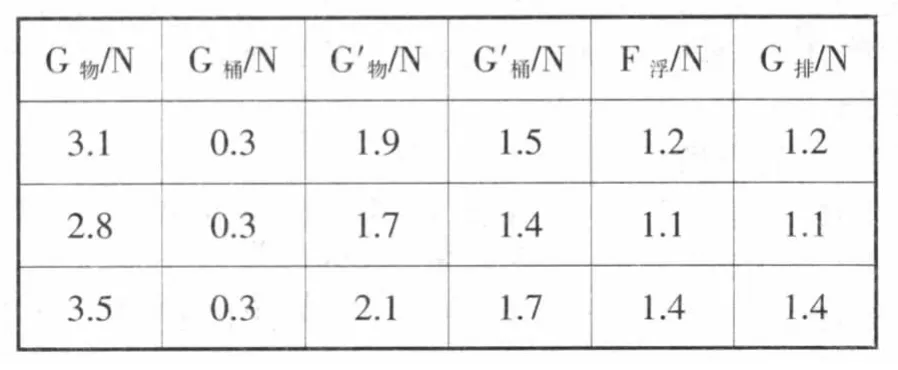

师:在全班交流实验方案和数据表格的基础上展示(投影)实验方案(如图)和数据表格。

G 物/N G 桶/N G′物/N G′桶/N F 浮/N G 排/N 3.1 0.3 1.9 1.5 1.2 1.22.8 0.3 1.7 1.4 1.1 1.13.5 0.3 2.1 1.7 1.4 1.4

生:进行实验每个小组收集一组数据。

师:(1)组织学生汇报实验数据,完成表格。

(2)比较每次实验中物体所受的浮力大小和排开液体的重力大小,可以得出什么结论。

生:浸在液体中物体所受浮力大小等于物体排开液体所受的重力。

评析:受时间因素制约,每个小组通过实验收集一组数据,几个小组的数据产生多次实验的效果,让学生体验到合作探究的魅力,从而逐步生成合作的意识。

师:这就是著名的阿基米德原理,并逐步推导形成公式F浮=G排=m排g=ρ液gV排。

构成板书:

4.阿基米德原理:浸在液体中物体所受浮力大小等于物体排开液体所受的重力

F浮=G排=m排g=ρ液gV排

4.课后深化探究成果

巩固性练习题(略)。让学生带着问题阅读教材内容,弥补“弱”教材探究的漏洞。让学生通过针对性练习,巩固“弱”教材探究的成果。

探究性活动。观察煮汤圆的过程,思考“汤圆刚下锅时,沉在锅底,温度升高后,浮在面上”的奥妙。

评析:探究影响浮力大小因素时,学生认为液体的温度影响浮力大小是一个不能运用实验论证的猜想。运用实验室的烧杯、酒精灯等器材,可以完成实验,但受弹簧测力计规格的制约,学生不容易发现弹簧测力计示数的微小变化,自然会认为浮力和液体温度无关。事实上,随着温度的升高,液体的密度变小,物体所受的浮力应该变小。这样的猜想,如果不放弃,耗时,又会留下错误的认识。但对学生提出的有效猜想,又不能置之不理,那样会伤害学生,对此教师需要有智慧地落实。

[1]李宝银.物理“弱”教材探究教学的研究[J].中学物理教与学,2010(8).

[2]王峰霞等.科学探究中指导学生进行猜想的教学策略[J].教学月刊·中学版,2010(1).

*课题:江苏省立项课题“新课程背景下初中物理实验教学有效性的研究”的成果之一。课题编号:S-Y2009/0042

张华伟)