严重创伤院前急救中值得探讨的几个问题

姚元章

严重创伤尤其是多发伤,多为高能量、对全身生理状态影响较大的一类损伤,具有休克发生率高、死亡率高、易漏误诊、并发症多等特点。全球每年因严重创伤死亡人数达500万之巨,成为美国0~40岁人群的第1位死亡原因,同样也是我国城市和农村人群死亡的五大原因之一[1]。因此,降低严重创伤的死亡率和伤残率已成为全社会关注的热点话题。在发达国家,相继成立了区域性的创伤救治中心,伤员集中收治,救治设备齐全,保证了伤员的一体化、整体化救治,创伤救治体系已经成为急救医疗服务体系(emergency medical service system,EMSS)中不可缺少的组成部分[2]。而在我国,虽然近年来有的地方也成立了区域性创伤救治中心和相对专业化的创伤救治单元,对提高创伤救治水平起到了明显的推动作用,但与发达国家相比,还有较大差距,这与我国的国力是不相称的[3]。院前急救是严重创伤救治链中非常重要的一环,也是创伤救治体系“三环理论”中的一个基本环节,是提高严重创伤救治成功率、降低死亡率的根本保证。本文结合笔者多年临床工作经验,探讨创伤院前急救中几个问题,供参考。

1 创伤现场的“第一目击者”急救

确切地说,由受伤现场公众提供的“第一目击者”(first responders)急救应属于院前急救的范畴,但只能算是非专业或半专业,目前在国家EMSS中,越来越重视公众的现场急救。由于许多突发疾病或意外伤害往往发生在行车途中、工作场所、居家、野外等环境,常常由于急救半径过长、路况及救护车等各种原因,使医务人员不能及时到达现场,医务人员很难充当“第一目击者”[4]。在我国近年来的灾难医学救援实践证明,当灾难发生时,再好的网络、再快的急救运输都不如“第一目击者”的紧急抢救和现场人员的自救与互救;而在平时,即使在健全的急救网络社区内,急救人员也很难确保每次在获得报告后4min之内到达现场,“第一目击者”在医生到达前能否正确施救变得至关重要[5-6]。因此,受伤现场由同伴或公众进行的急救对预后影响重大,如能在第一时间给予患者及时有效的急救措施,能大大降低院前患者的死亡率和伤残率。我国在公众现场急救培训方面才刚刚起步,国内也仅少数城市在机场、车站等公共场所配置了初期急救设备[如自动体外除颤器(AED)][7]。美国不仅培养了7000多万人的“公众急救者”,且在所有公共场所都放置了诸如AED这样的急救设备,方便公众急救时使用。认为通过训练的“第一目击者”急救能显著改善病人及伤员的预后,在现场应及时实施基本的生命支持措施,严重创伤发生率居高不下,应将第一目击急救者的培训常态化和将其作为创伤医疗服务体系中重要的组成部分[8]。

2 创伤院前急救的时效性

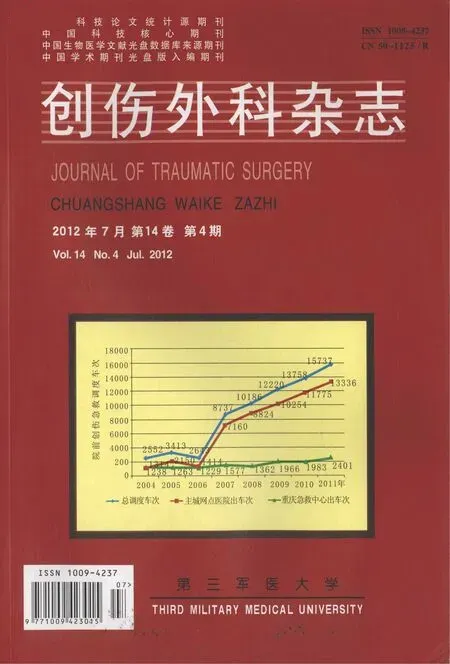

严重创伤患者死亡存在“3个高峰”,使“创伤——时间依赖性疾病”这一理念被广泛接受,说明严重创伤救治存在救治“时间窗”,一旦时间延误或超过了救治的时间窗,患者将失去最佳的抢救机会,伤死率、并发症发生率将会增加[9]。所以,对于创伤院前急救来说,时间就是生命。传统的急救观念往往使得处于生死之际的伤员丧失了最宝贵的几分钟、几十分钟“救命的黄金时间”,因此提倡和实施现代创伤救治的新概念和技能势在必行。发达国家从受伤呼叫急救到急救人员到现场,需要5~10min时间,而在我国,城市在10min以上,而郊区更长[10]。前期我们对近300例严重创伤患者急救的时效性进行了初步研究,结果表明,伤后至入院时间平均在1h以上,虽然我们在院内通过时间等指标管理方面做了较大努力,但客观上已不可能保证患者在伤后“黄金1h”内得到确定性治疗。使用“零通过时间”理念,来评价创伤救治时间与救治效果之间的关系较为妥当[11]。

3 创伤院前急救模式

创伤发生的突发性、紧迫性、救治环境的不确定性、伤情的复杂性等特点,使各国的创伤院前救治模式不尽相同,还没有统一的救治模式。英美模式是“scoop and run”,即把伤员送给医生,注重院前急救,能保证严重创伤病人在数分钟内就能到达专业的创伤中心,认为现场救治技术的运用对改善严重创伤患者的预后可能是有害的,所以强调“抢了就走”,不在现场耽误较多时间[12-13];“stay and play”是以法德为代表的西欧模式,即把医生送给病人,重视现场救治,这要求医师要有一定的专业急救技术支撑,边抢救边转运;在我国的急救模式却是多种模式并存,但都缺乏循证医学证据。但是,有一点是公认的,即必须强调现场急救,必须对危及生命的状态进行处理,一味盲目转运,必将增加死亡率。事实上,院前现场急救不可避免要延误转运时间,不顾患者伤情立即转运对其不利,而停下来抢救也不可取。何时转运应视情况而定,对于高能量损伤、创伤性休克的患者,如现场离医院较远、估计需30min以上才能完成转运任务者,应力争现场救治,待病情稳定方考虑转运,尽量缩短运送时间或边运边救[14]。

4 院前伤情评估

院前急救时,要采取针对性的救治措施,需对伤情进行初步评估,内容包括:(1)迅速判断伤员是否存在威胁生命的损伤,如呼吸道梗阻、开放性气胸、大出血等;(2)了解受伤原因、时间、部位、伤类,受伤后主要症状;(3)全面而有重点地检查,排除隐匿的损伤;(4)应用评分工具对损伤严重程度进行正确的评价,分清优先处理及后送顺序。目前院前评分方法众多,还没有哪一种能兼顾较高的敏感性和特异性[15]。尽管如此,院前创伤评分极大地促进了院前创伤患者的救治、院前急救研究、急救中心管理、专业发展和学术交流,它不仅客观地评价院前创伤患者损伤的严重程度和判断预后,还可对治疗措施、资源利用和质量控制等方面进行评价。

5 创伤院前急救的基本原则

(1)批量伤员时,应成立现场救护小组,有条件时应快速创建一条安全有效的快速抢救通道;(2)先救命后治伤,先重伤后轻伤,先抢后救,抢中有救,尽快使患者脱离事故现场;(3)控制出血,使用一切可以利用的敷料进行临时止血,推荐院前急救时用快速止血纱布堵塞或压迫止血,可为进一步生命支持提供安全、有效的保证[16];如果不能控制,立即快速后送;(4)正确处理其它危及生命的损伤,如断肢需止血后妥善包扎,舌后坠时应将舌尖牵出;窒息患者应清理呼吸道,行人工呼吸;对于严重创伤后昏迷的病人(GCS=3)给予气管插管可能会增加死亡率,除非伤员存在呼吸道梗阻[17];腹腔脱出脏器要用浸湿布覆盖,不要将其放回腹腔;连枷胸时用手或枕头固定受伤区域;穿入身体的异物不能随意拔除;胸部开放伤用凡士林纱布包扎,如果发生张力性气胸应让空气排出,重新包扎;(5)批量伤员急救时,除正确检伤分类外,应对患者进行基本生命支持,必要时进行高级生命支持。

6 创伤院前空运救护

空运救护是严重创伤转运的发展趋势,发达国家应用已相当成熟,美军在朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争中大规模采用直升机空运伤员,取得了很多成功经验,空中急救成为美国平时与战时创伤急救体系不可分割的重要组成部分[18]。而在国内开展较少,仅在军队(包括战争时)少量使用,国内医疗单位很少使用直升机救援的主要问题是担心成本高、风险大、管理难度大等。相信随着我国综合国力的不断提升,指挥、培训专业化的不断完善,空运救护在不久的将来将会广泛应用于战时和平时[19]。笔者在1984年“两山自卫反击作战”中就参与了伤员的直升机、运输机空运救护。实践证明:直升机空运救护具有速度快、机动性强、飞行高度较低的优点,大约比汽车快10倍,比火车快4倍,比舰艇快7倍,争取了抢救时间;受气候条件影响较小,在草原、沙漠地区都可着陆实施救护[20];能将技能熟练的高级生命支持人员送达现场,即时施救。特别是在救护路程遭遇交通堵塞、道路塌方(如“5.12”汶川地震救援)等情况时,空运救护的优越性就更加明显;由于直升机机舱内可配置氧气、各种急救物品等,医务人员在机上可以对患者的生命体征进行严密监测并采取相应的救治手段,最大限度维持患者生命体征的稳定。笔者认为直升机空运救护半径在500km和1h飞行时间内较合适,因为空运救护同样面临一些需引起重视的问题:(1)如噪音影响,实际上直升机空运救护时的噪音是相当大的,几乎超出了医务人员的承受能力,引起耳鸣、头痛、头晕、乏力,严重影响了随机医务人员间的交流和医务人员与伤员的沟通;(2)晕机,这是直升机因气流影响上下浮动(加速度与减速度)引起,是不常上机工作的医务人员面临的又一挑战,不停呕吐、心悸、头晕、上下左右不停晃动等症状也严重影响了对伤员的观察与救治;(3)特殊伤病员如耳、鼻受伤、脑外伤、胸外伤伤员因低气压变化和长时间颠簸、震动影响,可能会加重病情,应限制转运或在空运前作好处理,如胸部伤进行良好固定,闭式引流改为单向活瓣式导管等。

7 院前急救后转运的注意事项

严重创伤病人经初期急救后,应迅速转运,但在转运中应注意:(1)开放伤口需经包扎、止血、骨折固定后方可转送;(2)患者取平卧位,或根据伤情需要保持患者的特殊体位,如胸腔闭式引流后的半卧位等;(3)途中继续给氧,保持呼吸道通畅;(4)确保静脉通道通畅;(5)严密观察患者的生命体征,继续途中抢救;(6)对于无法控制的胸、腹腔内脏出血导致的低血压状态,应采取低压复苏策略,以收缩压80mmHg,平均血压50~60mmHg,心率<120次/min,SpO2>96%即可;而伴有严重颅脑损伤及心脑血管疾病的老年人,平均血压则以80~90mmHg为宜;(7)转运途中,应与沿途医院做好联系,以便病情突然变化时就地抢救和对医疗物品进行必要的补充。

[1] 王正国.创伤研究[J].成都医学院学报,2010,5(3):185.

[2]秦卫东.专职化院前急救模式在急救医疗体系中的作用[J].现代医院管理,2011,40(1):43-44.

[3]程传苗,黎爱军,霍正禄,等.大城市区域性创伤急救模式的进一步探索[J].中国医院管理,2008,28(11):7-9.

[4] Rortveit S,Meland E.First responder resuscitation teams in a rural Norwegian community:sustainability and self-reports of meaningfulness,stress and mastering[J].Scand J Trauma Resusc Emerg Med,2010,(18):25.

[5]李红霞,冯占春.公众现场急救技能培训需求及其影响因素调查[J].医学与社会,2011,24(1):45-47.

[6] Alexander DA,Klein S.First responders after disasters:a review of stress reactions,at-risk,vulnerability,and resilience factors[J].Prehosp Disaster Med,2009,24(2):87-94.

[7]李玉娟,刘兰秋,关丽征,等.公共场所从业人员急救义务责任的探讨[J].中国全科医生,2009,12(7B):1312-1314.

[8] Murad MK,Husum H.Trained lay first responders reduce trauma mortality:a controlled study of rural trauma in Iraq[J].Prehosp Disaster Med,2010,25(6):533-539.

[9]何杰忠,马俊勋.论战创伤急救的时效性[J].解放军医学杂志,2005,30(7):566-567.

[10]周凌,廖晓星.我国创伤院前急救研究现状和存在问题[J].中国急救医学,2007,27(12):1146-1147.

[11]姚元章,孙士锦,谭浩,等.严重创伤救治的时效性探讨[J].创伤外科杂志,2011,13(2):103-106.

[12] Smith RM,Conn AK.Prehospital care-scoop and run or stay and play[J].Injury,2009.40(S4):S23-26.

[13] Hoejenbos MJ,McManus J,Hodgetts T.Is there one optimal medical treatment and evacuation chain for all situations:"scoop-and-run"or"stay-and-play"[J].Prehosp Disaster Med,2008,23(4):S74-78.

[14]岳茂兴.创伤的现场急救与治疗模式探讨[J].中华创伤杂志,2006,22(9):644-646.

[15]裴辉,刘保池.我国院前评分系统的应用现状与展望[J].世界急危重病医学杂志,2007,4(5):2079-2084.

[16] Ran Y,Hadad E,Daher S,et al.QuikClot Combat Gauze use for hemorrhage control in military trauma:January 2009 Israel Defense Force experience in the Gaza Strip--a preliminary report of 14 cases[J].Prehosp Disaster Med,2010,25(6):584-588.

[17] Irvin CB,Szpunar S,Cindrich LA,et al.Should trauma patients with a Glasgow Coma Scale score of 3 be intubated prior to hospital arrival[J].Prehosp Disaster Med,2010,25(6):541-546.

[18] Assa A,Landau DA,Barenboim E,et al.Role of airmedical evacuation in mass-casualty incidents:a train collision experience[J].Prehosp Disaster Med,2009,24(3):271-276.

[19]齐亮,刘晓荣,陈国良.空运医疗后送的发展与空中卫勤力量的部署[J].职业与健康,2010,26(14):1653-1655.

[20] Hopkins CL,Youngquist ST,McIntosh SE,et al.Helicopter emergency medical services utilization for winter resort injuries[J].Prehosp Emerg Care,2011,15(2):261-270.