交通运输发展与经济增长的均衡分析

袁乐平 余绍山

一、引 言

关于交通运输发展与经济增长的关系的经典文献,可以追溯到斯密的《国富论》。斯密(1776)的基本观点是:劳动分工是国民财富增长的核心因素。市场范围限定分工的程度和规模。人们将斯密的这一观点概括为斯密定理。交通运输效率则决定市场范围的大小的一个重要因子。这样,斯密构建了一个从交通运输发展到市场范围,再到劳动分工,最后到经济增长的逻辑链条。二百多年来,不同的学者从这一逻辑链条的不同的环节深化斯密的理论。

沿着斯密的思路,杜能(1826),探讨了运输发展水平决定市场范围大小的机理。杜能认为,在一个孤立国中,乡村与城市进行交易的市场边界在于这样的区域,在这些区域内,产品的生产费用和运输费用之和与在城市售价相等。Ohlin(1968)在一般产品形态上讨论市场边界的决定问题,认为如果货物的转运费高于它们在不同地区的生产成本差异,则各地区之间没有必要进行货物贸易,而是自行生产它们需要的产品。可见,运输发展扩大市场范围的机理在于交通运输发展降低运输成本进而延长产品的运输的经济距离。

马克思(1867)发展了斯密的分工理论。斯密所探讨的分工是一种基于企业内部的个别分工。马克思不仅考察了企业内部的个别分工,而且考察了社会分工,特别分析了产业间分工的相互作用机制,强调了社会分工对社会生产力的促进作用。

杨格(1928)在马克思的分工理论基础上,将斯密市场范围对劳动分工的单向作用的逻辑链条发展为劳动分工与市场范围相互作用的逻辑分析框架。他认为,分工取决于市场规模,反过来,市场规模又取决于分工,经济进步的可能性就存在于二者的相互作用过程中。从产业分工的角度看,通过产业间和产业内部的分工,完全可以实现规模报酬递增。这一思想被人们概括为杨格定理。

克努格曼(1991)将交通运输发展引入杨格理论模型中,从空间结构视角考察了交通运输发展与经济增长的关系。他认为,运输发展降低运输成本,是源于运输本身具有的规模经济特性。运输成本降低、市场范围扩大、规模报酬递增的相互作用引致经济活动在地理上集中。三者的相互作用推动了地区差异化的不断累积。如果经济规模足够大,每个制造商都想在一个地方生产,为整个国家的市场提供产品。

长期以来,经济学家对交通运输发展与经济增长关系研究与均衡分析范式的发展处于相互隔离的状态。以马歇尔、瓦尔拉斯等人为代表的新古典经济学家提出了均衡分析范式,凯恩斯将均衡分析范式推广到对经济运行进行总量分析过程中,但他们丢掉了斯密所开创的分工促进经济增长的思想,使得其理论对经济增长的解释力不足。基于此,杨小凯(1994)等人呼吁回复到斯密传统。然而,继承和发展斯密传统的经济学家发现,分工发展引起的规模收益递增难以纳入均衡分析框架,以致杨格认为,规模报酬递增是一种“脱离均衡的运动”。

本文认为,均衡方法是分析内部矛盾促进事物发展变化的一种科学工具。均衡是相互影响相互制衡的力量所造成的均势,是一种稳定的正常状态。均衡、失衡、再到新的均衡,是事物演化的一般模式。分工与市场范围的关系,进而交通运输发展与经济增长的关系也同样适用这一发展模式。均衡有许多形态,均衡价格只是一种特殊的均衡形态。不能因为规模报酬递增不能纳入均衡价格分析,就否认它适用于均衡分析范式。我们所要做的工作不是抛弃均衡分析方法,而是要构造一种与其内在规定性相切合的均衡分析框架。

近年来,对交通运输发展与经济增长的关系进行均衡分析已经成为一种趋势。藤田昌久和蒂斯(2004)将空间经济运行的基础归结为报酬递增和运输成本的权衡关系;布雷克曼等(2004)、马芮威耶克(2006)发现,如果运输成本高,扩散均衡就是唯一均衡;如果运输成本很低,聚集就是稳定的均衡;如果运输成本处于中间值,则是集聚和扩散的多重均衡。但总体来看,构建完整的均衡分析框架的任务尚未完成。本文拟对此作一个初步的尝试。

二、均衡的决定

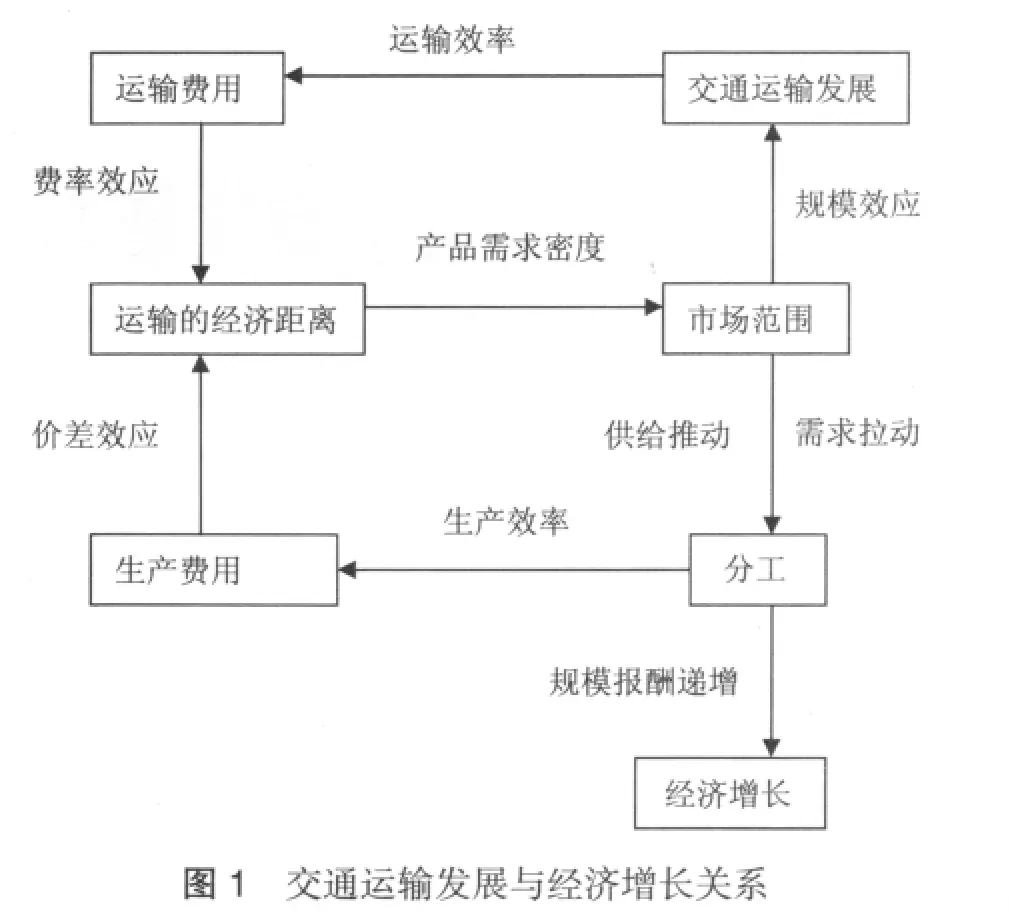

本文所要做的工作实际上是要用均衡分析方法对交通运输发展与经济增长关系进行解析。为此,有必要对经济学家的相关观点作一个概略性的描述,如图1所示:

在图1中,由杨格定理所概括的市场范围与分工之间的相互作用机制是整个系统发展变化的核心,市场范围和分工是系统运行的核心解释变量。变量之间的相互作用,可以理解为相对变量之间互为解释变量。图1中各变量之间存在着相互作用关系。在构造交通运输发展与经济增长的均衡分析模型过程中,本文拟将交通运输与分工作为被解释变量,而将分工促进经济增长的过程作为已知条件,不再进行讨论。

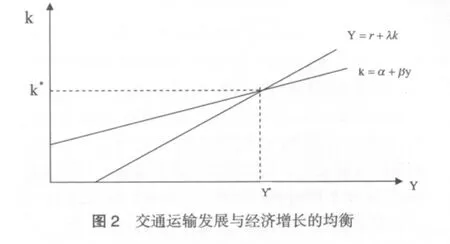

测度交通运输的发展水平的指标为交通运输产业的资产规模,用K表示。测度分工发展水平的指标为产品的专业化产出规模,用Y表示。设二者的相互作用关系具有如下形式:

在式1中,α、β为外生变量。从图1中可以看到,影响这些外生变量数值变动的因素主要有:(1)交通运输的规模经济效率。交通运输规模的扩张,将提升运输的经济效率,进而降低单位产品的运输费用。(2)产品经济运距的费率效应。设产品在目的地的生产成本为P,在生产地的生产成本为C,产品单位距离的运输费率为φ,产品生产地与目的地的距离为L,则有:P≥C+φL。当L最大时,L即为产品运输的经济距离,用L表示,即影响L大00小的因子有两个:一是产品在生产地与目的地的价差;二是产品的运输费率。运输经济效率的提高,将降低产品的运输费率,进而延长产品运输的经济距离。(3)产品需求的密度。产品运输经济距离的延伸即产品的市场半径的延长,将扩大产品的市场空间范围。但市场空间扩大,能带来多大的产品的需求增量,还取决于单位市场面积的产品需求量,本文将这一概念定义为产品需求密度。(4)市场范围变动的分工效应。市场范围的扩大从两个方面促进社会分工的发展。一是需求拉动。在需求约束条件下,更大的市场范围意味着更大的市场需求,厂商可以更大的规模专业化地生产某种产品;二是供给推动。在资源约束条件下,更大的市场范围意味着能为更大规模专业化生产供给生产要素和生活资料。

在式2中,γ、λ为外生变量。影响这些外生变量的主要因素有:(1)分工的规模经济效率。社会分工使专业化生产规模扩大,将提高生产的经济效率,降低产品的生产成本。(2)产品经济运距的价差效应。若产品在目的地的生产成本不变,在生产地的成下降,将扩大产品在两地之间的价差,从而延伸产品的经济运距。(3)产品需求的密度。(4)市场范围变动的运输规模效应。交通运输产业具有很强的规模经济特性。采用先进的交通运输方式,能极大地提高运输的经济效率,降低产品的运输成本,但必须以大规模的投资为前提。而交通运输的大规模投资又必须以大规模的市场需求为前提。市场范围的扩张为采用先进的交通运输方式提供了经济上的可行性。

在式1和式2中,分别给定了α、β、γ、λ的值之后,便可以求出K、Y之值。所求之值便是交通运输发展与经济增长达到均衡时的数值。如图2所示。在图2中,横轴为专业化生产规模Y,纵轴为交通运输发展规模K,Y线与K线相交于E点,E点便是均衡点。与E点相对应的交通运输发展规模K*即是均衡的交通运输规模,相对应的专业化生产规模Y*即是均衡的社会分工规模。在哪里?在K线和Y线的截距α与γ分别给定的情形下,两线的交点取决于二者的斜率变化情况。斜率的变化反映了规模报酬的变动状况。当规模报酬递增速率越来越大时,两线的垂直距离越来越远;当规模报酬递增的速率越来越小时,两线的垂直距离越来越小。当规模报酬不再递增,即规模报酬的递增速率为零时,两线才相交。因此,在规模报酬递增的下,两个变量之间的均衡并不存在。所以杨格认为规模报酬递增是脱离均衡的运动。然而,规模报酬递增并不是无条件的,永恒性的。在一定技术条件和制度安排下,规模报酬递增只是区间性的。从一般趋势上看,规模报酬变动应包含三个阶段:(1)规模报酬递增;(2)规模报酬不变;(3)规模报酬递减。适度规模应当是处于规模报酬不变阶段。从理论上讲,均衡点应当位于专业化分工的适度规模上。

三、均衡的形成

现在问,交通运输发展与经济增长的均衡点会

在K、Y所构成的二维平面上,二者有无数种组合。只有处在适度规模上的组合才是均衡状态,其余所有组合是处于失衡状态。实际运行状态往往是一种失衡状态。现在,我们所要讨论的问题是,什么样的方式使实际运行状态从失衡状态趋向均衡状态?赫希曼(1958)的直接生产与间接生产理论为我们探讨这一问题提供了一个很好的分析工具。

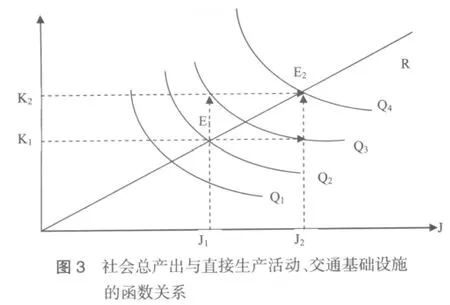

依据赫希曼的思想,包括直接生产活动和间接生产活动两大类。间接生产活动指的是与直接生产活动不直接相关但是进行生产所必不可少的一些活动,如交通运输、通信、供水、供电、教育等所有公共服务。制度因素也是间接生产活动的一部分。赫希曼将直接生产活动与间接生产活动作为影响社会总产出的两个要素,构造出一个简单的经济模型,用于分析间接生产活动、直接生产活动与经济增长三者之间的关系。为了本文的研究目的,我们假定,间接生产活动为交通基础设施建设。基本理论模型如图3所示。

在图3中,横轴J表示直接生产活动,纵轴K表示交通基础设施的存量水平。社会总产出Q是直接生产活动与交通基础设施及其他间接生产活动共同作用的结果。Qi为等产出曲线。等产出曲线表明,交通基础设施的存量规模与直接生产活动存在在一定的替换关系。不同的等产出曲线表示不同的产出规模。离原点越远,产出规模越大。因此,等产出曲线向右上方移动的过程即示社会经济增长的过程。OR线为扩展线,线上每一点为在特定的产出规模下,交通基础设施与直接生产活动的最优组合。现设定E2点为社会经济适度规模点,该点为规模报酬递增到规模报酬递减的转折点。当交通基础设施与直接生产活动的组合为E3时,交通运输发展与经济增长实现了均衡。但在实际运行过程中,当这种组合不是E2点,而是其他点,如E1点时,二者便处于失衡状态。从失衡到均衡的调整即是由E1点向E2点的调整过程。如果社会整体具有利益最大化的驱动(社会整体是否具有以及如何具有这种利益驱动机制是一个非常复杂的问题,不在本文讨论范围之内),则由失衡到均衡的调整过程是一个市场调节下的自发过程。实现路径大体上来说,有以下三条:

(一)平衡增长战略。通过投资,交通运输基础设施与直接生产活动规模同步增长,沿着OR线,直接由E1点调整到E2点。从长期来看,这是一种最优增长战略。如果资源充裕,实施这种战略是一种最优选择。然而,交通运输基础设施的投资在整体上不可分割,具有离散型的特征,只能通过大规模的投资,由一种规模突变性地调整为另一种规模,不能通过投资累积的方式由一种规模渐变性地调整为另一种规模。如果两种类型的投资同时同步大规模增长,可能会超出社会生产可能线边界而无法实现。在资源约束条件下,只能采用非平衡增长战略。

(二)交通运输先行战略。大体上讲,非平衡增长战略有两种类型。交通运输先行战略是其中的一种。这种战略的基本思想是,第一步,依据适度经济规模对交通运输基础设施的要求,通过大规模的投资,将交通基础设施的规模由OK1调整为OK2,相应地,社会产出水平将由Q1调整为Q2。第二步,通过增加对直接生产活动的投入,将直接生产活动规模由OJ1调整为OJ2,相应地,社会产出水平由Q2调整为Q3。经过这样的两步调整,社会产出由失衡趋向均衡。在资源相对充裕的经济体一般实行这种战略。

(三)交通运输滞后发展战略。这是非平衡增长战略的另一种类型。这种战略的基本思想是,第一步,通过增加投入累积性地将直接生产规模由OJ1调整为OJ2,相应地将社会产出水平将会提升,不妨简单地假定,也是由Q1调整为Q2。这种累积性的投入增加之所以可以实现,是因为直接生产活动投入的增加具有较强的可分割性。第二步,适应直接生产活动对交通运输提出的需求,通过大规模投资,将交通基础设施的规模由OK1调整为OK2,相应地,社会产出水平将由Q2调整为Q3。经过这样的两步调整,社会产出由失衡趋向均衡。在资源相对贫乏的经济体一般实行这种战略。

四、均衡的变动

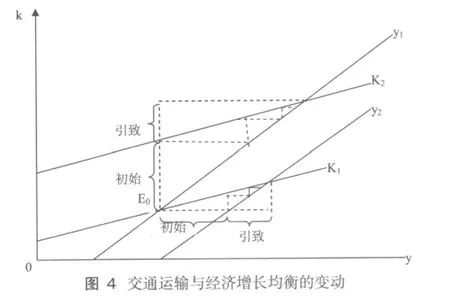

交通运输与经济增长之间的均衡是在一定的技术条件和制度安排下实现的。如果技术条件或者制度安排发生重大变化,二者之间的均衡将会发生变动,即由旧的均衡趋向于新的均衡。如图4所示。

在图4中,原来的均衡点为E0。均衡变动是由外生变量促发的,有三种形式:(1)外生变量促发交通运输基础规模的扩张,如K1线调整为K2线,新的均衡点为E1;(2)外生变量促发直接生产活动的扩张,如 Y1线调整为 Y2线,新的均衡点为 E2;(3)外生变量同时促发交通运输基础规模和直接生产活动扩张,K线和Y线将同时调整。下面我们将讨论第一,二种形式,第三种形式只是前两种形式的综合。

首先,我们讨论K线移动所引起的均衡点变动。第一步,假定一项技术创新或者一项新的制度安排引起α增大。为简化起见,假定β系数不变。α增大引起K线平行向上移动,由K1线调整为K2线。Δα为自发交通运输基础设施规模的自发增量。第二步,交通运输的发展通过λ系数作用,引起专业化生产规模的扩张,其扩张幅度为Δα×λ。第三步,专业化生产规模的扩张反过来通过β系数引致交通运输基础规模的扩张,其扩张幅度为ΔαY×β。K与Y相互作用,循环往复,最终趋向新的均衡点E1。

现在,我们再来讨论Y线移动所引起的均衡变动。第一步,假定一项技术创新或者一项新的制度安排引起γ增大。为简化起见,假定λ系数不变。γ增大引起K线平行向右移动,由Y1线调整为Y2线。△γ为自发专业化生产规模的自发增量。第二步,专业化生产规模的扩展通过β系数作用,引致交通运输基础规模的扩张,其扩张幅度为△γ×β。第三步,交通运输基础规模的扩张反过来通过λ系数引致专业化生产规模的扩张,其扩张幅度为△K×λ。Y与K相互作用,循环往复,最终趋向新的均衡点E2。

规模报酬变动可以为交通运输发展与经济增长的均衡变动提供理论解释。K与Y之所以存在相互促进作用,是因为在旧均衡被打破之后,在旧均衡点到新均衡点这一区间存在着规模报酬递增。相反,在新均衡点右边区间,由于规模报酬递减,K与Y之间存在相互抑制作用。在旧均衡点到新均衡点过程中,K与Y之间的相互促进作用之所以越来越少,是因为在这一区间,规模报酬虽然是递增的,但递增的速率是递减的。当递增的速率趋向零时,交通运输发展与经济增长便趋向新均衡。

[1]斯密,国民财富的性质和原因研究(1776)[M].北京:商务印书馆,1988

[2]杜能,孤立国同农业和国民经济的关系(1826)[M].商务印书馆,1997年

[3] Ohlin Bertil.Interregional and International Trade[M].Harvard University Press,1968

[4]马克思,资本论(1867)[M].北京:人民出版社,1963年

[5]Allyn Young.Increasing Returns and Economic Progress[J].The Economic Journal,1928.12

[6] Krugman,P.R.Geography and Trade[M].Gambridge:MIT Press,1991

[7]杨小凯,分工和经济组织:一个新兴古典微观经济学分析框架[M].北荷兰出版公司,1994年

[8]藤田昌久,蒂斯,集聚经济学:城市、产业区位与区域增长[M].西南财经大学出版社,2004年

[9]布雷克曼,盖瑞森,马勒惠克,地理经济学[M].西南财经大学出版社,2004年

[10]马芮威耶克,中级国际经济学(2002)[M].上海财经出版社,2006年

[11]赫希曼,经济发展战略(1958)[M].北京:经济科学出版社,1991年