“光环幻想”与“妖魔推断”——美国大学生对中国的刻板印象

赵士林

(上海大学 影视艺术技术学院,上海200072)

ZHAO Shi-lin

(School of Film & TV Arts and Technology,Shanghai University,Shanghai 200072,China)

1922年李普曼(Lippmann)在《公共舆论》一书中首先提出了“刻板印象”这一概念,他认为成见或者“脑海中的景象”强烈影响着整个认识过程,为了更好说明上述观点,李普曼用刻板印象(stereotype)来形容这种成见。在实证研究中,刻板印象往往和特定的群体联系在一起,其中有关国家刻板印象的研究是其中一个重要的组成部分。

大量证据表明,国家刻板印象反映出国家间现行的政治经济关系及其变化。比如1999年中国驻前南斯拉夫大使馆被炸事件发生以后,美国和中国关系紧张,导致中美两国在对方民众心目中的印象都迅速恶化。尽管国家刻板印象的影响因素非常复杂,并且处在不断的变动之中,但是大众传播和人际接触被认为是其中的两个重要影响因素。

1996年《妖魔化中国的背后》一书的出版引发了学界对美国大众媒体报道的广泛争议和讨论。面对“妖魔化中国”的质疑,美国媒体从业人员和研究者往往以“多元社会”以及“专业主义”的话语加以回应。到目前为止,国内对“妖魔化中国”的研究主要集中在两个领域,其一是围绕“美国媒体如何报道中国”而展开的内容分析,其二是从政治、经济、文化、媒体生产等角度阐释“妖魔化中国”背后的深层原因。

其实,“妖魔化中国”的重点应该是效果分析。从逻辑上讲,“妖魔化中国”的背后其实还有一个“枪弹论”,即美国媒体对中国“妖魔化”的报道导致美国受众也把中国看成“妖魔”。如果这种效果不存在或者很弱,所有相关的讨论就失去了立足点。

那么,目前中国在美国人脑海中到底是一种什么样的印象?这种印象又受到哪些因素的影响?本文利用2007年在美国怀俄明大学的调查数据,运用大众社会和人际接触理论提供的视角和分析工具来探讨中国刻板印象背后的影响因素及效果。虽然调查距今已有五年,但近几年来,有关美国媒体“妖魔化中国”的争论依然持续,而本研究有助于厘清“妖魔化中国”背后的机制,因此,这一调查得出的结果迄今仍有意义。

一、研究假设

为了调查美国人对于中国的刻板印象,我们于2006年11月就“中国印象”这个话题在怀俄明大学进行了预调查。预调查采取开放式问卷,以获得对中国刻板印象的相关指标(主要是形容词)。正式调查时间集中在2006年12月和2007年1月,调查共发放问卷300份,回收278份,回收率为92.7%。抽样方法上采取分层随机抽样和立意抽样相结合的方式进行。首先,按照课程号分别从怀俄明大学科学艺术学院下属的新闻传播系及社会学系的本科生中各随机抽取了8个班级(由于所抽取的课程中包含部分公共选修课程,因此学生来自于很多院系)。其次,选取了在怀俄明大学参加汉语言学习的三个班级,试图通过研究来确认美国大学生的汉语言学习和中国印象之间的关系。最后,抽取了上述两个系的部分研究生作为调查对象,试图确认教育程度对中国印象的影响。

选择怀俄明大学的学生作为调查对象,有两点是非常有利的。第一,怀俄明大学位于美国的中西部,地理相对封闭。在这样的环境里,大众媒体所提供的“拟态环境”往往可以产生强大的效果。第二,尽管这里地理相对封闭,但是近几年在怀俄明大学的中国留学生人数一直稳定在两百人左右,这个群体的存在为这个静态的场景提供了一个新的变量,可以对“接触假设”进行检验。

“中国刻板印象”是一个合成的概念,本研究把它分解为“对中国人的刻板印象”、“对中国社会的刻板印象”及“对中国政府的刻板印象”三个向度。为了测量美国人对中国的印象,本研究运用李克特量表,利用预调查获得的形容词及其反义词构成量表的两端(1代表最正面的评价,5代表最负面的评价)来进行测量。

以前的研究表明,美国媒体“妖魔化中国”的两个基本动因是政策范式和市场逻辑。尽管美国媒体对中国的报道在不同的时间点上有所不同,但是长期以来,由于政策范式和市场逻辑的共同作用,美国媒体所采取的民主、人权框架基本没变。

在2006年6月召开的中国国际公共关系大会上,有关方面向外界公布了一组显示这种变化的数字。一份有关国际传播和中国国家形象塑造的材料分析了美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《今日美国报》2005年涉华报道的内容和倾向。综合3家美国报纸对中国形象的描绘,大致可以表述为——经济形象:高速增长,前景广阔,积极参与世界经济交往;政治形象:在国际事务中发挥重要作用,但人权、民主状况不佳;社会形象:传统文化魅力久远,但公共卫生和环境状况比较差;政府形象:以中性和负面为主;企业形象不鲜明。从美国近年关于中国报道的统计分析可以发现,首先,美国媒体在对中国报道尤其是政治报道的选择上基本上是从“人权”、“中国威胁论”等主题出发,对中美关系和中国进行贬诋性报道。其次,作为民主、人权框架的延伸,美国媒体则把中国出现的绝大部分问题的责任简单归因为中国政府和中国制度。最后,媒体报道有意无意把中国人描绘成一种制度的受难者和反抗者,从而满足自己的“救世主”情结。

而根据大众社会的理论,媒体的报道对受众的影响巨大。在现代化的过程中,一个重要的特征就是大众社会的出现,个人的独立自由存在是以个人丧失与社会传统的天然联系和有机统一为代价的。这就是说,它在使个人成为独立自由的个体而存在于世的同时,也使个体成为孤独无依、无根据、无意义的存在者。[1]米尔斯在《权力精英》一书中认为,美国社会正出现大众社会的特征,受众成为“分散的原子”和“恭顺的大众”,“在大众社会里,占支配地位的传播方式是正式的媒介,公众仅仅是媒介市场:所有这些都暴露在特定的大众媒介的内容上”。[2]根据这样的观点,美国媒体的报道会极大改变美国学生对中国的印象。

出于制度归因以及对“受难者的同情”,美国学生对中国人的印象将会变得更加正面,而对中国社会及国家的印象将变得更加负面。此外,接触假设是对于有着偏见与歧视行为的不同民族或种族成员之间个人接触结果的一般性概括。其基本概念是:对抗的社会群体(文化认同、语言、信念、肤色、国籍等)中的个人之间更多的接触倾向于削弱他们相互所具有的消极的刻板印象,并减少其相互之间的反感与不相容,从而使人们通过相互间更平等的交往来改善群体间的关系。简言之,更多的接触意味着更少的民族或文化冲突。[3]由于怀俄明大学有两百名左右的中国留学生,长期的接触和交往应该有助于消除美国大学生对中国人的偏见,导致美国学生对中国人的刻板印象朝好的方向变化。

据此,我们得出以下假设:

假设1:美国学生对于中国人、中国社会及中国政府的印象越来越负面。

假设2:美国学生和中国留学生的接触越多,对中国人的印象越好。

假设3:美国学生对美国国内媒体的评价越好,对中国人的评价越好。

假设4:美国学生对美国国内媒体的评价越好,对中国社会及中国政府的评价越差。

二、研究结果

(一)美国学生的基本情况

本次调查的278名学生中,共有260人是美国学生,另外18名为国际学生。由于研究的需要,本文的分析对象就是这260名美国学生。统计显示,这260名美国学生中,男性为105名,占总数的40.4%,女性为155名,占总数的59.6%。36人曾经学习过汉语,占总数的13.8%;16人曾经去过中国,占总数的6.4%。

在被调查的260名美国学生中,有85名学生有中国朋友,占总数的32.7%。这个比例相当高,超出了我们的预计。其中的原因可能和当地中国留学生及教师的传播活动有关。近几年,中国留学生们举办的中秋聚会及春节晚会在当地很有影响力,在怀俄明大学举办的各种国际交流活动中,中国学生出现的频次也很高。

有关种族的统计数据显示,白人学生人数为233人,占总数的90.3%;西班牙裔学生为11名,占总数的4.3%;黑人学生2名,占总数的0.8%。就年级分布来看,一年级学生32名,占总数的12.3%;二年级学生53名,占总数的20.4%;三年级学生61名,占总数的23.5%;四年级学生99名,占总数的38.1%;另外还有研究生15名,占总数的5.8%。260名学生中有基督徒175名,占总数的67.8%。有关党派调查的结果非常有意思,具有共和党、民主党、自由党倾向的人分别是87人、86人和84人,分别占总数的33.9%、33.5%及32.7%,表明受访学生的党派倾向基本是均匀分布的。

(二)美国学生对媒体的评价

“多元社会”和“专业主义”一直是美国媒体业界所宣扬的两个理念,由于不同的媒体方针和媒体定位,美国媒体确实存在多样化的状态。为了区别这种多样性,本研究把美国媒体分为商业媒体、专业媒体、公共媒体、党派媒体及官方媒体。商业媒体以美国广播公司(简称ABC)、美国全国广播公司(简称NBC)、哥伦比亚广播公司(简称CBS)及美国有线电视新闻网(简称CNN)为代表媒体;专业媒体以报纸《纽约时报》(New York Times简称NYT)和英国广播公司(简称BBC)为代表(说明:虽然BBC并非美国媒体,但是预调查显示很多美国学生受到BBC的影响,因此入选);公共媒体以美国公共电视台(简称PBS)及美国国家公共广播电台(简称NPR)为代表媒体;党派媒体以福克斯电视台(简称FOX)作为代表媒体;①美国媒体中只有FOX具有鲜明的共和党特色,没有具有鲜明民主党特色的媒体。官方媒体则选择了《美国之音》广播电台(简称VOA)作为代表。

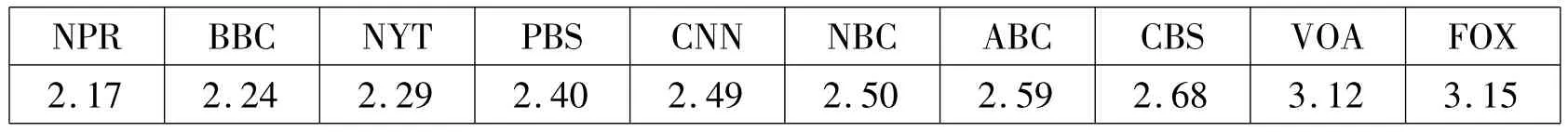

在有关媒体的评价中(1表示最好的评价,5表示最差的评价),总体上来说美国学生对专业媒体和公共媒体的评价最高(NPR、BBC、《纽约时报》以及PBS分别占据了前四位),对商业媒体的评价居中(CNN、NBC、ABC及CBS分居5到8位),对保守媒体及官方媒体的评价最低(VOA、FOX分居9和10位)。(见表1)

在调查中,还发现一个有趣的现象:在有关美国之音(VOA)的调查中,竟有196名学生选择了“不知道”,还有4名同学没有回答这个问题。因为缺损值太多,本文不再讨论美国之音对美国学生的影响。事后的访谈表明,因为美国之音在美国本土没有落地,所以大多数美国学生(包括新闻系的学生)对于美国之音的报道确实一无所知。这个现象表明,美国政府在国内刻意淡化自己的意识形态宣传,而美国学生也缺乏媒介批判的能力和素养。此外,由于FOX本身所具有很大的争议性,在分析过程中FOX也被排除在外。

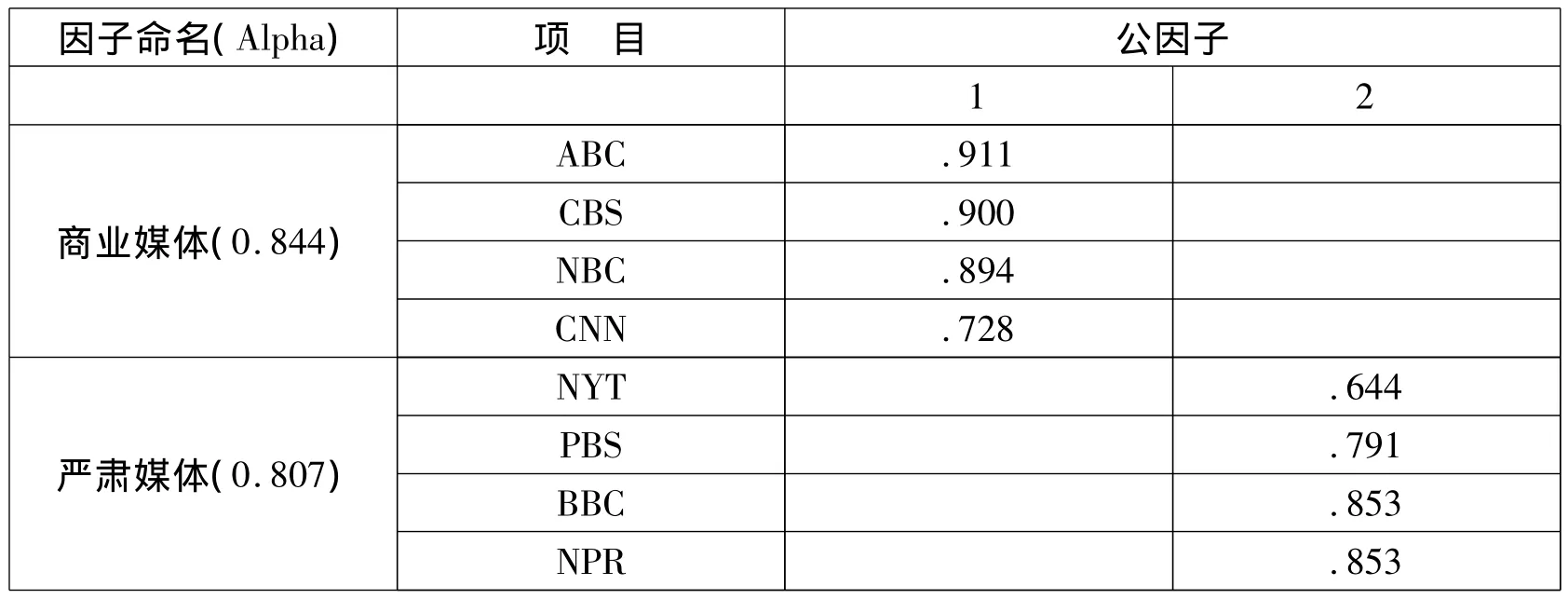

为了分析的方便,我们把专业媒体和公共媒体作为一类媒体来处理(后面统称为“严肃媒体”),前面媒体评价的排序从侧面证明了这种分类的合理性,探索性因子分析也证明了可以分为严肃媒体和商业媒体这两个综合指标,见表2。

本文认为,对CNN、NBC、ABC及CBS评价的简单平均数,就是美国学生对商业媒体的评价。项目间的信度检验显示,这4个项目的信度系数Alpha=0.844,适合建立综合的指标。单样本t检验显示,这也是一个显著正面的评价(m=2.55,p<0.05)。对 NPR、BBC、《纽约时报》以及PBS评价的简单平均数被看成是美国学生对美国“严肃媒体”的评价。项目间的信度检验显示,这4个项目的信度系数Alpha=0.807,适合建立综合指标。单样本t检验显示,这是一个显著正面的评价(m=2.32,p<0.05)。配对样本t检验显示,美国学生对严肃媒体的评价显著好于对商业媒体的评价(m1=2.28,m2=2.57,t=-5.29,p <.05)。

表1 对主要媒体的评价

表2 各因子的项目及负载

(三)美国学生对中国的刻板印象

1.对中国人的刻板印象

在有关中国人印象的调查中,本调查用“勤奋”、“勇敢”、“智慧”、“友好”、“积极”这5个形容词及其反义词构成5点态度量表(1代表好的评价、5代表坏的评价)进行测量。项目间的信度检验显示,这5个项目的信度系数Alpha=0.719,适合建立综合指标。调查显示,中国人在“智慧”这个指标上获得最高评价,后面依次分别为“勤奋”、“友好”、“积极”和“勇敢”。单样本t检验显示,所有指标都显著低于平均值,表明对中国人总体上是正面的评价。中国人刻板印象的综合得分为2.06,也是一个显著正面的评价(t=-25.84,p<0.05)(见表3)。

2.对中国社会的刻板印象

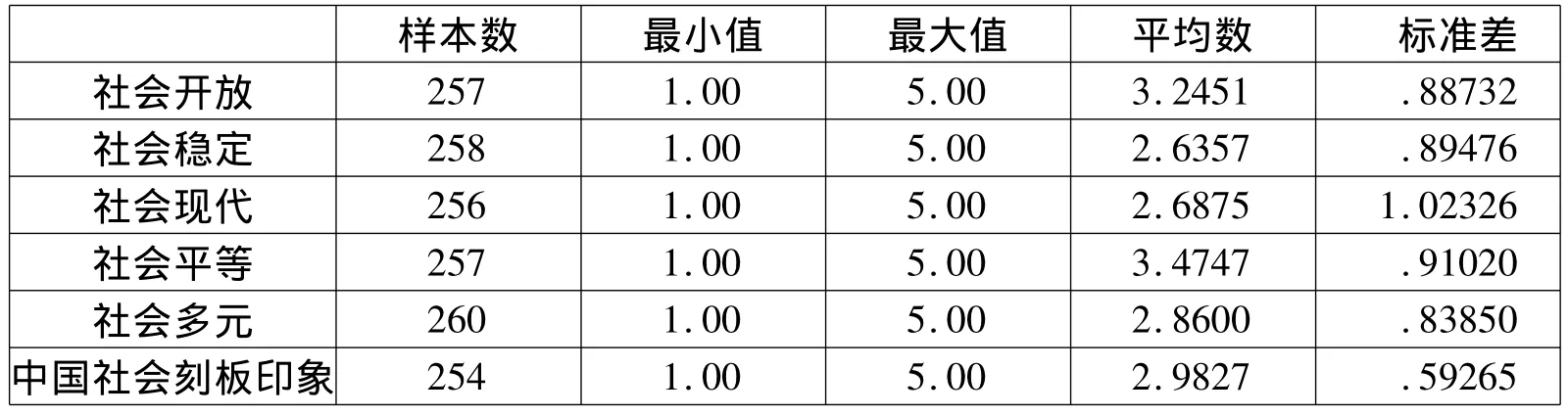

有关中国社会印象的调查中,本调查运用“稳定”、“平等”、“现代”、“开放”及“多元”这5个指标加以测量,并运用这5个指标的简单平均数作为综合指标,用于指代美国学生对中国社会的刻板印象。项目间的信度检验显示,这5个项目的信度系数Alpha=0.658,基本适合建立综合指标。调查结果显示,中国社会在“稳定”这个指标上获得最高评价,平均分为2.64,后面依次为“现代”、“多元”、“开放”和“平等”。单样本t检验显示,“稳定”、“现代”、“多元”这三个指标显著低于平均值,总体评价向好。“开放”这个指标的得分为3.25,显著高于平均值(t=-4.43,p<0.05),在“平等”这个指标上的得分为3.47,显著高于平均值(t=-8.36,p<0.05),说明美国学生对这两个指标的评价都比较差。美国学生对中国社会的刻板印象综合得分为2.98,单样本t检验显示,这是一个和平均值没有差异的评价(见表4)。

刘老师的父亲,曾在国民党军队中任职,从五十年代初期起,这就成为罩在他头上的阴影,对他的命运发生了深远的影响,他一直是按照自己对于国家政策的理解、认识来行事,很理性地对待。近年,确认他父亲作为国民政府远征军的一名高级军官,在中缅边境抗击日寇立下战功,他十分兴奋,写下《往事历历记心头》,把父亲生命中光荣的一页公之于世,同时,仍然冷静地表达全面认识这种问题的意向。本书把此事前前后后的情况和他在不同时期的想法真实呈现,对许多遭遇坎坷的人,是一种有益的参照。

3.对中国政府的刻板印象

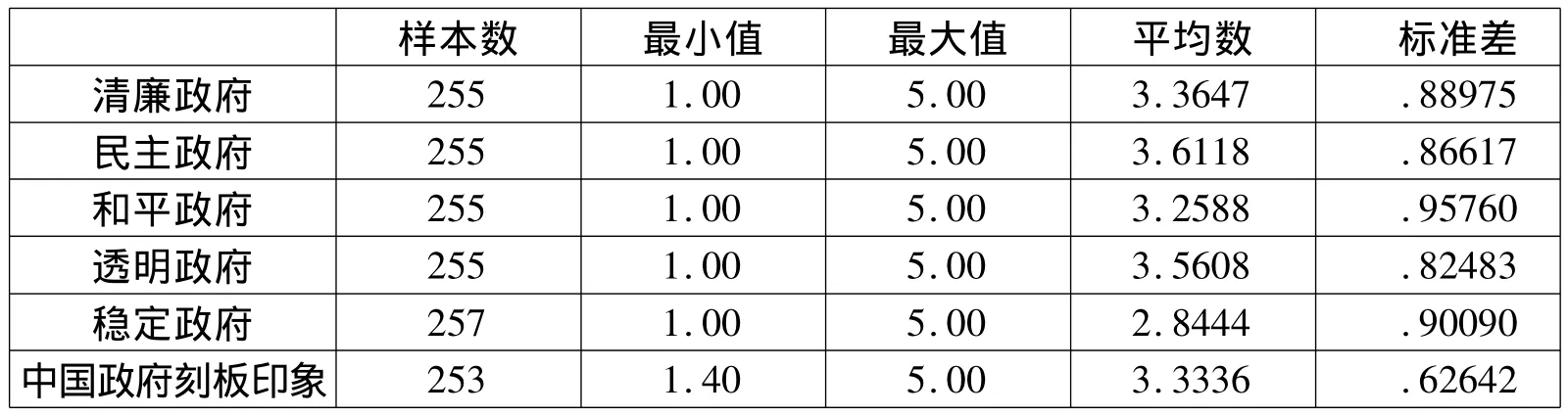

在有关中国政府的印象方面,本研究运用了“清廉”、“民主”、“和平”、“透明”及“稳定”5个指标加以测量,并用这5个指标的简单平均数作为综合指标,用以指代美国学生对中国政府的刻板印象。

结果显示,中国政府只在“稳定”这个指标上(t=-2.77,p<0.05)显著低于平均值,获得了正面的评价。后面的访谈表明,有些美国学生认为中国政府“五年一届”,在时间和政策的延续性上要比美国的“四年一届”稳定。其他的四个指标的评价都显著高于平均值。其中“民主”指标是最差的评价,平均得分为3.61,大大高于平均数(t=11.28,p<0.05)。中国政府的综合得分为3.33,显著高于平均值(t=8.47,p<0.05)(见表5)。

上面的调查数据表明,美国学生对中国人的刻板印象指标显著低于平均值,是一个偏正面的评价。对于中国社会的刻板印象指标趋向于平均值,其中的差异不具有统计显著性。而对于中国政府的刻板印象指标显著高于平均值,是一个偏负面的评价。配对样本t检验显示:美国学生对中国人的刻板印象显著低于对中国社会的刻板印象指标(m1=2.21,m2=2.98,t=-19.77,p <0.05);美国学生对中国人的刻板印象指标显著低于对中国政府的刻板印象指标(m1=2.21,m3=3.21,t=-25.71,p<0.05);美国学生对于中国社会的刻板印象指标也显著低于对中国政府的刻板印象指标(m2=2.98,m3=3.21,t=-6.34,p <0.05)。至此,假设1得到了验证,即美国学生对中国人、中国社会、中国政府的刻板印象依次越来越负面。此外,在有关中国政府刻板印象的5个分指标中,“民主”这个指标的得分是最高的,配对t检验现实,对这个指标的评价显著高于对“清廉”、“和平”和“强大”这3个指标,只有对“透明”这个指标的评价和对“民主”指标的评价接近,不具有统计显著性。对于“民主”这个指标评价如此之差,也从侧面证明了美国媒体有关中国的报道中确实存在“民主框架”,同时表明美国媒体长期以来对中国政治和政府层面的负面报道确实对美国学生产生了巨大的影响。

表3 对中国人的刻板印象

表4 对中国社会的刻板印象

表5 对中国政府的刻板印象

三、中国刻板印象影响因素分析

本文认为,影响中国刻板印象的主要因素包括人口学变量、人际接触及媒体影响。根据调查数据的特点,在人口学变量方面我们主要考察了性别、党派和宗教信仰。个人经历方面,我们重点分析了“是否有中国朋友”、“是否去过中国”、“是否学习汉语”这三个因素。媒体方面,我们以前文提到的“严肃媒体”和“商业媒体”作为主要的影响因素。

(一)人口学变量的影响

就性别而言,我们对于中国人刻板印象、中国社会刻板印象及中国政府刻板印象的15个分指标及3个综合指标共18个指标都进行了独立样本t检验。结果显示,就中国人的刻板印象而言,女性比男性认为中国人更有“智慧”(m1=1.48,m2=1.69,t=-2.36,p <0.05)。就中国社会的刻板印象而言,女性比男性认为中国社会更“稳定”(m1=2.52,m2=2.81,t=-2.62,p <0.05)。就中国政府的刻板印象而言,女性比男性认为中国政府更“民主”(m1=3.51,m2=3.76,t=-2.23,p<0.05),同时,女性比男性认为中国政府更“和平”(m1=3.16,m2=3.40,t=-1.92,p <0.056)。就综合指标而言,美国女性对中国政府的评价显著好于男性(m1=3.26,m2=3.45,t=-2.40,p <0.05)。

就宗教信仰而言,对18个指标的独立样本t检验显示,就中国人的刻板印象而言,基督徒比非基督徒认为中国人更有“智慧”(m1=1.49,m2=1.67,t=-1.99,p <0.05)。就中国政府的刻板印象而言,基督徒比非基督徒认为中国政府更“清廉”(m1=3.29,m2=3.52,t=-1.91,p=0.058)。在其他所有 16个指标中,独立样本t检验都显示差异不显著。

就党派倾向而言,独立样本t检验显示,共和党和民主党在有关中国刻板印象所有18个指标中都没有显著差异。民主党和自由人士在2个指标上差异显著:就中国政府的印象而言,民主党倾向的人比自由人士认为中国政府更“民主”(m1=3.50,m3=3.83,t=-2.55,p<0.05);就中国政府的综合指标而言,民主党倾向的人对中国政府的评价显著好于自由人士(m1=3.28,m3=3.46,t=-2.05,p <0.05)。独立样本t检验显示,共和党倾向的人和自由人士在4个指标上有显著差异。就中国人的刻板印象而言,共和党倾向的人比自由人士认为中国人更“勤奋”(m2=1.55,m3=1.80,t=-2.06,p<0.05),也更“智慧”(m2=1.47,m3=1.69,t=-1.98,p <0.05)。就中国政府的刻板印象而言,共和党倾向的人比自由人士认为中国政府更“清廉”(m2=3.18,m3=3.57,t=-2.76,p<0.05),也更“民主”(m2=3.52,m3=3.83,t=-2.31,p <0.05)。

(二)人际接触及大众传媒的影响

本研究以中国人刻板印象、中国社会刻板印象和中国政府刻板印象为因变量,以性别、是否有中国朋友、是否去过中国、是否学汉语、是否基督教徒、对严肃媒体的评价、对商业媒体的评价为自变量,进行多元回归分析,分析结果见表6。

多元回归分析的结果显示,美国女性对中国政府的评价显著好于男性,女性对中国政府的刻板印象评价指标比男性要低0.148,这个结论和前面人口学变量独立样本t检验的结果一致。有中国朋友的美国学生对中国人的刻板印象显著好于没有中国朋友的美国学生,有关人际接触的假设2得到了验证。数据同样说明,人际接触对中国社会及中国政府的刻板印象没有显著影响。“是否去过中国”、“是否基督教徒”对所有三个综合指标都没有产生影响,这表明个人成见一旦形成,确实难以改变。“是否学习汉语”对中国社会的刻板印象有显著影响,学习汉语的美国学生对中国社会的刻板印象好于不学习汉语的美国学生,其中评价指标的差异为0.245。

就大众媒体的影响而言,多元回归分析显示,无论是“对严肃媒体的评价”还是“对商业媒体的评价”,都对“中国人的刻板印象”产生显著的正面影响。至此,研究假设3也得到了验证,表明美国媒体在有关中国人、华人甚至亚洲人的报道中起到了积极的作用,影响了对这部分人群的刻板印象。

大众媒体对于中国社会和中国政府刻板印象的影响,是本研究关注的重点。多元回归分析结果显示,“对于严肃媒体的评价”对中国社会的刻板印象及中国政府的刻板印象都没有产生显著的影响。而“对商业媒体的评价”对中国社会的刻板印象及中国政府的刻板印象都产生了正面影响。对商业媒体的评价每增加1个单位,对中国社会的刻板印象也随之增加0.142个单位,而对中国政府的刻板印象则随之增加0.165个单位。至此,假设4被彻底推翻,我们需要对研究的推理过程进行重新审视,寻找新的解释模型或视角,下文将对这个结论进行重点探讨。

表6 中国印象的多元线性回归分析

四、结果与讨论

1968年,美国科学史研究者罗伯特·莫顿用“马太效应”来形容社会选择中的重复功能和聚焦功能,进而出现强者愈强、弱者愈弱的现象。在本次调查中,我们发现美国大学生“对中国人的刻板印象”和“对中国政府的刻板印象”之间出现了明显的两极分化的趋势,信息传播过程中的“马太效应”得到了充分的体现。

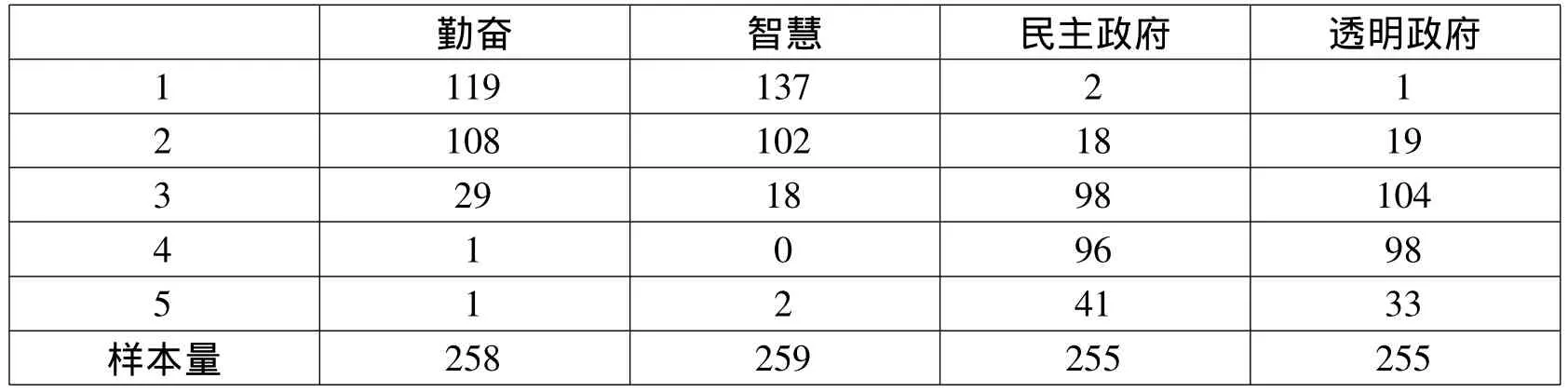

在5点量表的评价中,中国人的刻板印象表现优异,其中排在前两位的“智慧”和“勤奋”两个分指标甚至分别获得1.56和1.67的超好评价。频次分析显示,对“勤奋”这个指标的评价集中在1和2上,对“智慧”这个指标评价为1的居然达到137次,占总数的52.9%。而与中国人刻板印象形成鲜明对比,对中国政府的刻板印象排在倒数前两位的“民主”和“透明”两个分指标分别获得3.61和3.56的低评价(见表7)。在美国学生的逻辑里,“中国人”和“中国政府”似乎成了水火不容的对立面。尽管这是一个荒唐的逻辑,但是在美国政府多年的宣传和教育的熏染下,这种逻辑却成为美国学生的一个习惯性思维。

(一)有关中国人的“光环幻想”

导致中国人刻板印象如此优秀的原因,在于模范族裔、受难者同情及人际接触等美国社会多种政治文化因素的共同作用。

20世纪60年代以来,中国人与韩国人、日本人等亚洲国家的人在美国一起被统称为亚裔美国人,被称作“模范少数族裔”(Model Minority)。1982年《新闻周刊》发表了一篇名为《亚裔美国人:一个“模范族裔”》的文章,把一些正面价值观如节俭、为子女牺牲、牢固的家庭纽带等赋予了亚裔美国人。“模范少数族裔”的基本特征为高胜任力、低温暖,有较好的经济能力,但是并不能很好地融入主流社会。具体表现为受教育水平高(数学能力强)、聪明、勤奋、保守等。虽然亚裔包含的国家很多,但是华裔美国人是其中最重要的组成部分,因此会对中国人的刻板印象产生积极的影响。

另一方面,美国媒体在有关“民主”、“人权”及“宗教自由”的报道中,有意无意把中国人描写为“受难者”。中国人在这里变成《世界大战中的宣传技巧》中的克里斯蒂娜,“她被各种各样令人不愉快的规定和条例所困扰,因为她不能在安息日练琴”。[4]出于对“受难者”的同情和关心,可能引发对这个群体刻板印象的提升。

人际接触和华裔美国人在美国社会生活中的表现也对中国人的刻板印象作出了积极的贡献。在现实世界中,华裔美国人确实是在偏见和种族主义阴影中,通过接受高等教育和勤奋工作等途径获得了较以前更高的社会经济地位,并开始逐步进入美国政治主流社会。而在日常的接触中,统计学是美国大学所有学生的必修课程,中国学生在该课程中的突出表现也会给美国学生留下深刻印象。在苛刻的入学条件下,进入美国大学学习的中国学生一般比较勤奋,在大学学业中往往会取得较好的成绩,这些都会对中国人的刻板印象产生积极的影响。后续的访谈和观察也证明了上述推断,这种人际接触和传播也在不断对美国学生产生暗示,导致他们对中国人刻板印象的转变。

表7 对分指标的频次统计

总之,多种因素的叠加效应,使得美国学生对中国人的刻板印象呈现“光环幻想”的特征:优点被扩大,缺点被淡化,成为一种具有各种优秀品格的“合成人”。

(二)有关中国政府的“妖魔推断”

在所有的宣传手段中,“贴标签”简单、易行、高效。而在怀俄明大学的访谈中,印象最深的是对一名中国留学生的访谈。这名留学生对怀俄明大学的一位老师非常不满,原因是这位老师在课堂上公然向学生宣称:“社会主义是恶魔。”

美国大学教师在课堂上发出上述言论也不是偶然的,背后是强大的美国意识形态。自由、法治和科技,是美国意识形态的三大支柱。[5]在政治层面上,美国意识形态的一个重要功能是扛着“自由”和“民主”的大旗对抗世界范围内的共产主义运动,其中全面丑化中国共产党及中国政府是其重要内容。

应该说,美国国家层面上的意识形态和美国公众的个人主义相结合,产生了一种弥散的“超级意识形态”,这种超级意识形态不仅仅在宏观的层面上发挥作用,它同时也成为美国人(包括美国学生)内化了的价值观。美国意识形态体现在个人层面上的主要特征就是个人主义,即个人比集体重要,个人拥有不可剥夺的“自然权利”,知识和真理只有通过理性及思想的自由市场才能被发现。在这种价值观下,作为个人的对立面,中国政府在无形中也变成对中国人的“压迫者”,“马太效应”被进一步放大,导致对中国政府的“妖魔推断”。

价值观的形成是长期的社会教育及社会生活潜移默化的结果,这种“妖魔推断”对于美国学生来说是自然的,也是安全的,“我们在寻求比较公正的见解时往往会坚持我们的成见,其原因除了节省精力之外,还有另一个原因。成见系统也许是我们个人传统的核心,是对我们社会地位的保护”。[6]

四、结 语

美国学生确实把中国政府推断成“妖魔”,但是,其中的根本原因不是大众媒体的报道,而是美国的超级意识形态。“妖魔化中国”不是美国媒体对中国的一种“共谋”,而是一种制度和文化的潜在规定。美国的商业媒体对中国政府的报道虽然总体上是负面的,但是与美国的超级意识形态塑造的极端的中国政府的刻板印象相比,却要温和与正面得多。因此,才会出现前文回归分析中出现的结果,即美国商业媒体对于中国社会及中国政府的刻板印象产生了正面的效果。美国新闻界推崇的专业主义原则,使得美国媒体在报道中国政府时不敢过分地偏离真相,美国以电视为代表的商业媒体在2001年的“9·11”事件之后增加了对中国政府的正面报道,再加上商业媒体的娱乐功能对意识形态的消解作用,都使得美国商业媒体对中国政府的报道相对客观,从而起到了“去妖魔化”的作用。

对于绝大多数美国人来说,他们认识中国的舞台主要是美国的大众传播媒体,但是影响他们对中国政府刻板印象的最重要的因素却是他们自己的价值观。美国商业媒体在“妖魔化”中国的过程中事实上发挥着“去妖魔化”的作用,这似乎具有反讽的味道。无论是“光环幻想”也好,还是“妖魔推断”也罢,都让我们更加充分认识到美国意识形态在国内乃至世界范围内无孔不入的渗透能力和强大的效果。

[1] 陈刚.穿越现代性的苦难[M].北京:中国工人出版社,2002:99.

[2] C·赖特·米尔斯.权力精英[M].王崑,许荣,译.南京:南京大学出版社,2004:386.

[3] Pettigrew T F.Intergroup contact theory[J].Annual Review of Psychology,1998,(49):65-85.

[4] 拉斯韦尔.世界大战中的宣传技巧[M].张洁,田青,译.北京:中国人民大学出版社,2009:95.

[5] 黄爱萍,李希光.影响美国媒体如何报道中国的主要因素[J].中国记者,2002,(3):45-46.

[6] 沃尔特·李普曼.公共舆论[M].阎克文,江红,译.上海:上海人民出版社,2002:77.