英汉语“深”的空间隐喻

李 梓

(广西师范大学国际文化教育学院 广西 桂林 541004)

0 引言

认知语言学认为,隐喻是一种基本的认知模式(Lakoff &Johnson 1980,Lakoff 1987, Paivio & Walsh 1993)。Lakoff 等提出,人类概念系统是围绕具体概念来建构的,通过相对具体、结构相对清晰的概念去理解相对抽象的概念。 在人类社会的早期,由于生存的需要,人类最先发展起来的能力就是空间认知能力。 通过对空间的认知,人类获得最直接最基本的体验。因此,人类最基本的认知域是空间域。以空间概念为始源域,把空间关系投射到非空间概念上来理解和思考更抽象的概念,就形成了空间隐喻。 Lakoff & Turner(1989:99-100)认为空间隐喻是一种意象图式隐喻 (image schema metaphor),在投射过程中,空间意象及其内在的逻辑被保存下来。 这种隐喻性投射是基于人类的生理、身体及生活经验的,是人的生理基础与其所生存的环境相互作用的结果。

对空间隐喻的研究一直是认知语言学研究的焦点之一。国外对空间隐喻的研究主要集中于介词 (如in, at, on ,over,under etc.)、动作动词(motion verbs,如:come, go, etc.)甚至动作事件(motion events)(Hill,1982;Vanparys,1984; Klein,1987;Dahl,1995; Borneto,1996; Cook,1996; Dabrowska,1996; Bickel,1997; Yu,1996)。 国内的研究则主要集中在对英语介词及与该介词相对的汉语词语的研究。 如:(蓝纯,1990; 李宇明,1999;曾传禄,2005)等。 就目前的研究现状来说,空间隐喻的研究范围较局限,还有很多重要的空间概念有待于深入研究和扩展。 其中之一是具有空间维度的形容词(如:deep-shallow, high-low etc.),由于其问题之复杂,鲜为人研究。因此,本文作者想在这方面做出初步的尝试。 在英语中Deep-shallow是已知的几种最基本的意象图式之一, 有其重要的研究价值。“深、浅”概念在汉语中的地位也很重要。自从我们的祖先选择了傍水而居, 人们对水的利用和关注可以说 “史不绝书”。“深、浅”正是与水相关的重要空间概念之一。另外,“深、浅”在COBUILD 语料库和《现代汉语常用词词频词典》中的词频分别是767/91 和3522/673,均属于表空间维度的词语中词频相对较高的一组。 因此,作者选“深、浅”概念为研究焦点。 限于篇幅,本文先讨论“深”,“浅”的空间概念隐喻将另撰文阐述。 试图在认知语言学理论的框架下,考察空间维度词“深”在英汉语中的语义引申(英语中取deep,shallow 两词),挖掘其各实指义与隐喻义之间的内在联系及其背后的原因,以揭示英汉两个民族在认知上的共性以及由于地理环境、文化模式和传统、社会习俗和认知取向等方面的不同而造成的认知民族性。 我们所采用的语料主要来源于:1)权威的汉、英语词典;2)中、英文语料库:包括英国国家语料库(BNC)和北京大学现代、古代汉语语料库等。

1 “深”的基本意义

“深”原指水的深浅。 《诗经·邶风·谷风》:“就其浅矣,泳之游之。”,“就其深矣,方之舟之。”,后来引申为指空间距离。空间包括两个方向,一是垂直空间(↓),即从上到下的距离。二是水平空间(→),即将垂直方向的参照平面旋转90 度,指从外及内的距离。

但是同样指空间距离的概念, 在垂直空间上,“深”与“高、厚”有异;在水平空间上又与“远、宽”不同。 笔者整理语料发现,“深” 这一基本意象图式以容器图式存在为前提,并在其中突出垂直或水平方向的空间关系,是一种合成意象图式(compound image schema)。 这在英汉两个民族中相同。 值得注意的是,英汉两种语言中,“深”有时可以不蕴含容器的存在而指称二维空间垂直方向上的“高”,后来人们由“高”进一步形成等级概念等。

可见,“深”概念兼具很多诸如容器、等级图式等的特点。人们究竟如何基于经验认识“深”概念,又是如何据此进行语义拓展的,作者将在下文逐步分析。

2 英汉“深”的空间隐喻的对比分析

随着人们对世界认识的不断深入,“深”的基本特征通过隐喻的方式被投射到其他概念域上,用来理解更加抽象的概念。 本文通过对英、汉语料的对比分析,发现“深”在以下几个目标域上存在语义引申。

2.1 英汉“深”的空间隐喻的共性对比分析

1)“深”喻“深奥”

人们最初是先通过视觉去认识事物的。 然而视线所及范围有限,水愈深,对其周围的了解就愈少。 反之,对事物知晓越多,就会被认为了解越深入。 因此,在指称思想深邃或事物取义深刻时便可借助“深”这一概念,强调人们透过表象对深入内部的属性了解的多。

(1)He is a deep philosopher.(他是个思想深刻的哲学家。 )

(2)Quantum physics is too deep for young children.(量子物理学对小孩子来说太深奥。 )

(3)古之善为道者,微妙玄通,深不可识。 (《老子》)

(4)一种学问,初学起来,是那样深奥,那样枯燥,可是一钻了进去,就觉得趣味无穷。 (吴运铎《把一切献给党》)

在这一引申义下,“深”与人搭配时指其思想深刻,不浅薄; 而与理论或学问搭配时还可着重强调其内容的难于理解。 如:例(2)、(4)。

2)“深”喻“(关系)亲密”

人们常把自身看作一个容器。 重要的脏器被保护在体内,距离皮肤较远的身体深处。 关系亲密的人对自己来说是重要的。 因此人们借助“深”的概念来喻指他人与自己关系的亲密和弥足珍贵。

(5)We do not want to get too deeply involved with these people.(我们不想和那些人纠缠太深。 )

(6)They have deep feelings for each other.(他们彼此感情很深。 )

(7)“纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。 ”(姜夔《扬州慢》)

(8)在一撮撮看似平凡的泥土里,寄托了人们多少丰富深厚的感情! (秦牧《土地》)

两相对比,汉语中的表达更丰富。 如:一往情深,恩深义重,情深似海,情深意切。 有时还与“厚、长”等连用构成汉语独特的联合式,如深情厚谊、情深意长。 复合词比其中某个词素独立成词的表义要宽泛、概括,更能富于感情亲密、稳定长远之意,且均有褒义色彩。

3)“深”喻“极度的、严重的”

越深的事物影响力越大,想摆脱出来就越不容易。 比如,深水比浅水更威胁落水人的生命;坑越深,围困猎物的保障性越高。 因此,当某事物达到一定程度,具有一定影响力时用“深”概念来描述级别之高,即极度的、(情况)严重的。

(9)The company is in deep water and can barely make ends meet.(公司陷入困境,只能勉强支撑着。 )

(10)Romeo was deeply in love with Juliet.(罗密欧深深的爱着朱丽叶。 )

(11)“乃深刑长暴,酷罚恣虐。 ”(元结《元谟》)

(12)“四人帮”被打倒才只有几个月,我国的政治形势发生了巨大的深刻的变化,条条战线捷报频传。

在表达同一语义时,英汉语中“深”的使用略有差别。 与情感词汇搭配时,英语中“深”可与“高兴;生气,愤怒”连用,如:“deep delight”(狂喜)、“deep outrage(强烈的愤怒)”。 但在汉语中却没有发现此类搭配。 尽管如此,汉语的搭配范围要宽泛些。 英语只与表情感的词或“危难、危机、危险”等搭配表问题严重。 但汉语可与很多其他抽象事物连用, 如:“功夫(深),城府(深),罪孽(深重)”等,表达也更丰富,如:“深信不疑、深恐有诈、深恶痛绝、深仇大恨、深俱不免、深表同情、深知其人、深失所望等”。 另外,在汉语中,“深”在表这一隐喻义时大多与消极概念或意义搭配,如:“恐惧、仇恨、耻辱、厌恶、生气、困难、欺骗、伤害”等。

4)“深”喻“数量多”

容器有边界, 可通过其所容纳事物的数量丈量其大小(Lakoff & Johnson, 1980:29-30),深的容器比浅的容器可容纳的数量多。 因此,“深”被引申至数量域,表数量之多。

(13)deep cuts in the budget.(预算的大量削减。 )

(14)Uncle Robert drank deep last night so he got angry.(罗伯特大叔昨晚喝多了,大发雷霆。 )

(15)“三国攻秦, 入函谷, 秦王谓楼缓曰:‘三国之兵深矣,寡人欲割河东而讲。 ”(《战国策》)

(16)“门开了,清新的空气迎面吹来,他踮起脚尖活泼地行着深呼吸。 ”(杨沫《青春之歌》)

5)“深”喻“颜色浓”

古人长期的洞穴生活,使其认识到,洞越深光线就越不可及、越昏暗,黑的色彩更浓重。 因此人们在形容颜色浓重时,常借用“深”这一概念也有情可原。

(17)The fabric is deeply tinted in red.(织物染成深红色。 )

(18)The seeds, he says, are flat and one half of a beautiful red color and the other half of a deep black … (他说:“种子是扁平的,一半是漂亮的红色,一半是浓重的黑色…”)

(19)一丛深色花,十户中人赋。 (白居易《卖花》)

(20)叶互生,有革质,卵形,表面深绿,有光泽,背面青白色,入秋变为鲜红色或橙红色,娇艳可爱。

需要强调的是,用深来形容颜色时,指颜色的饱和度高而不指亮度高。恰恰相反的是,“深”蕴含(颜色)亮度低。汉语中这一含义与英语中deep 的释义 “high in saturation and low in lightness”是相同的。

6)“深”喻“(声音)低沉”

水越深则越不易听到其流动的声音,于是人们借助“深”来理解声音的低沉。

(21)Her voice was deep and slightly hoarse.(他说话声音低沉,有点沙哑。 )

(22)a deep roar(低沉的轰鸣声)

(23)石鼓鸣则秦土又殃。 鸣浅殃万物,鸣深则殃君王矣。(《水经注。 禹贡山水泽地所在》)

(24)鸿雁发出深深的哀鸣。

7)“深”喻“时间久、晚”

人的视觉系统有感知运动和感知物体及其方位的能力,但没有感知时间的能力 (赵艳芳,2004)。 Glucksberg, Keysar& McGlone (1992 认为:“人类语言的一个普遍特性,甚至说,人类思维的一个普遍特性,是系统地使用空间概念和词汇来喻指时间概念。 ”

(25)They worked deep into the night.(他们工作到深夜。)

(26)They wear these clothes deep into the spring.(他们在暮春时还穿这种衣服。 )

(27)夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。 (白居易《琵琶行》)

(28)深冬之寒,寒至骨髓。

但英汉语中都不用“深”来表达白天的时间长的情况。 大概由于从入夜到夜深,人们的周围环境从亮到暗,从嘈杂到寂静等的等级、程度变化较明显。 夜越深越暗、越静。 从日落到夜晚的距离越长,入夜越“深”。 而白天没有明暗等的明显变化,所以不与“深”搭配。 另外,英语中“深”可与“过去、未来”搭配,而汉语则没有,因为二者突显的“深”概念的特点不同。

(29)It is a story set deep in the(distant)past(这是很久以前发生的故事。 )

(30)He claims that he could see deep into the future.(他说他可以预见遥远的未来。 )

(31)地古烟尘暗,年深馆宇稀。 (骆宾王《夕次旧吴》)

(32)我这个病日久年深,数个良医不曾医得好。

英语中与“过去、将来”搭配,突显的是“深”概念“距离某处远”的含义。例(29)、(30)中,“deep”指离“现在”这一记时时间远的过去/将来的某时间点上。而汉语中突显的是“深”概念“数量多”的特点。 如:“年”容纳的日子多,“年深”意为“很多年”,指时间的整个跨度。

8)“深”喻“隐藏、神秘”

深处的事物有更好的隐蔽性,不易被发现、了解。 因此,对神秘不可知的事物,人们也会借用“深”概念加以理解。 汉语中深藏不露、用思深秘等词均含此语义。

(33)She is very deep, you never know what she is thinking.(她这人很深沉,你永远也不知道她在想什么。 )

(34)ancient and deep tribal rites.(古老而神秘的部落仪式。 )

(35)良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。 (《史记·老子韩非列传》)

(36)他把感情深藏在心,叫人难以捉摸。

2.2 “深”的空间隐喻的个性对比分析

英汉两个民族面对的物理空间是相同的,但是感受这个空间的过程和方式却不尽相同,因此所感知和认识的结果略有差异,在语言上表现为各具特色的隐喻投射。

2.2.1 英语中特有的隐喻投射

9)“深”喻“狡猾”

深藏的事物不易被人揣摩,似乎暗藏着许多变数。 因此用“深”来喻指狡猾或诡计多端。 蕴含“阴谋计划周全,很难觉察”的意思。

(37)Mr. Castall is a deep politician and he is a really hypocrite. (凯斯托尔先生是一个狡猾的政客,并且是个地道的伪君子。 )

(38)deep political machinations.(狡猾的政治阴谋。 )

10)“深”喻“排、层”

深表由外及里的距离。 层也是一种有厚度的概念,像地层一样。 而人群的拥挤也好似形成有厚度的一层又一层一样。 因此由深引申得到“层”的语义不无道理。

(39)The fans were lined up three deep around the block.(歌迷们把这个街区围了三层。 )

(40)Cars parked five deep in the drive. (在车道上停成5排的汽车。 )

2.2.2 汉语中特有的隐喻引申

11)“深”喻“(学识)的丰富”

深的容器比浅的容器容量更大。 若把头脑或身体看做容器,那么其所容纳学识的丰富便可借助深概念来描述。对事物了解的多,认识的全面,有时也可作精通解。

(41)其为人也,温柔敦厚而不愚,则深于《诗》者也。 (《札记·精解》)

(42)他阅历广,学识渊深。

但有时形容某人对某事有丰富的经验和认识,会带有贬义。 如:“深奸巨滑”,形容人精通于世故、奸诈狡猾。

12)“深”喻“茂盛”

深喻颜色浓(见“5)”)、数量多(如“4)”)。 茂盛的草木,枝叶数量多,密实的叶子使得其所呈现的绿色浓重、在周围环境中很突显。因此,“深”进一步引申指草木的茂盛。汉语词汇“深莽、深郁”都含此喻意。

(43)“国破山河在,城春早木深。 ”(杜甫《春望》)

(44)“不知芳渚远,但爱绿荷深。 ”(欧阳修《和圣俞百花洲》)

13)“深”喻“(基础)扎实”

种种生活经验使人们相信,深有种稳固,厚积薄发之感。如:古人狩猎,坑深则野物逃走的机会就小,即困住的保障性高。 还有,树木根深则蒂固,为枝叶提供的丰富养料使得树木茁壮成长,且根部稳固不易被拔出等等。 基础扎实,稳固就有更大的发挥余地和发展前途。 因此借“深”来理解人们的(学问等)基础。

(45)如果曹操没有深厚的文学功底,就写不出《观沧海》《龟虽寿》等雄伟的诗篇。

(46)长城汽车在SUV 领域已经积累了深厚的基础,轿车市场怎么布局的呢?

3 综合的分析与讨论

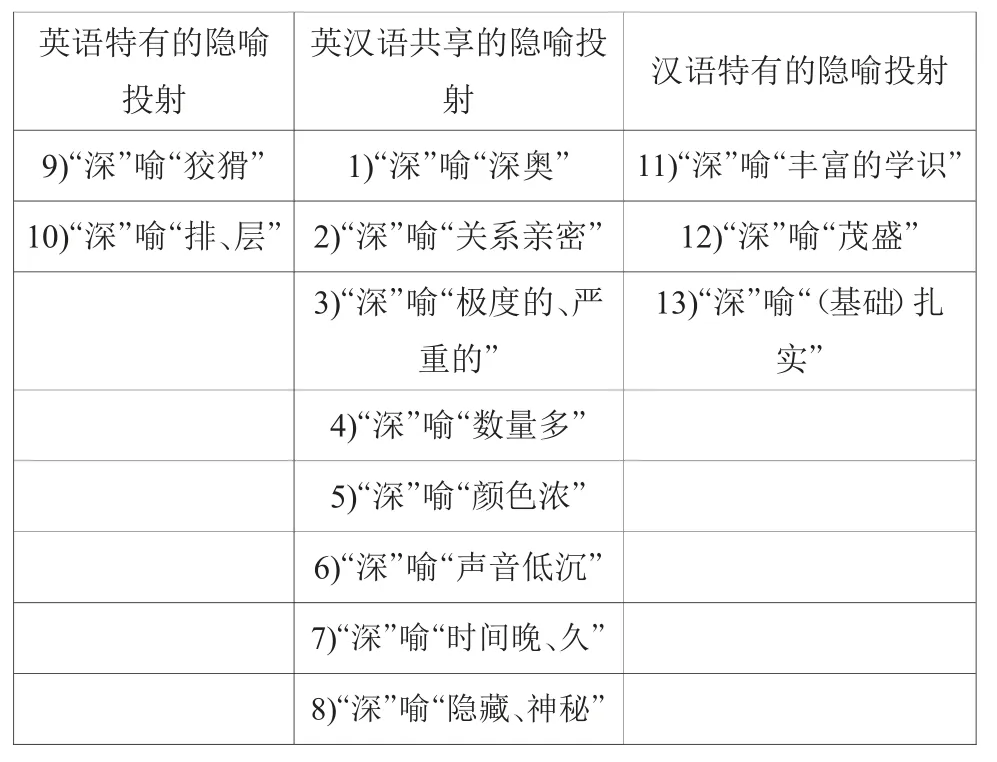

为了更清楚地比较“深”的隐喻投射在英汉两种语言中的具体分布, 我们将上述2.1 和2.2 两节中分析的结果以表格的形式归纳如下:

表1 英汉“深”的空间隐喻的投射对比

如表所示,英汉语“深”的空间隐喻投射表现出同大于异、投射范围基本相当的特点。 说明了两个民族基于自身经验通过对具体事物的了解进一步认识抽象概念的这一隐喻性思维方式存在很大的一致性。 但由于不同民族生活方式、文化模式等的差异,在隐喻的生成、理解中也存在各自的特点。

英汉语“深”概念共有13 个隐喻投射,概括起来都是通过“深”主要蕴含的4 个意义扩展而来的,即“深”蕴含“颜色浓”、“数量多”、“水平方向距离 (的远近扩展)”、“等级概念(由垂直方向的距离抽象而来)”。 如:“深”的第七个隐喻投射[7)“深”喻“时间晚、久”]通过例25),我们可以知道人们是借助[5)“深”喻“颜色浓”]、[6)“深”喻“声音低沉”]以及二维空间水平方向的远近扩展来理解入夜的时间久这一事实的;又如:[8)“深”喻“隐藏、神秘”],人们要借助[5)“深”喻“颜色浓”]这一意义来理解,因为事物在颜色重或昏暗的地方有较好的隐蔽性等;而[3)“深”喻“极度的、严重的”]与人们在对垂直空间上不同高度的认识中逐渐形成的“等级概念”不无关系。 总而言之,“深”的13 个隐喻投射主要源自“深”概念的4 方面涵义。

概括而言,“深”概念有5 个方面性质:不可及性、容纳性(大)、不易认识性、等级性和稳固性。 如:投射[1)“深”喻“深奥”],理论太深奥,将越不易被理解,对不懂的人来说理论的深度也就有着不可及性;投射[4)“深”喻“数量多”]、[7)“深”喻“时间晚、久”]体现了“深”概念容纳的数量多、容纳的日子多即时间久这一容纳性大的特点; 投射[8)“深” 喻 “隐藏、神秘”]、[9)“深”喻“狡猾”]等体现了“深”的不易认识性;投射[3)“深”喻“极度的、严重的”]、[10)“深”喻“排、层”]说明“深”概念蕴含不同的等级,具有等级性;投射[13)“深”喻“(基础)扎实”]体现了“深”的稳固性。 有时“深”概念隐喻投射的形成包含“深”几种性质的共同作用,如投射[1)“深”喻“深奥”],不仅体现“深”的不可及性,同时也蕴含(深刻事物的)不易认识性。

从整体上审视“深”的各投射,我们可以将投射范围大致归纳到以下九个目标域中:即1)社会关系域,如“关系亲密”;2)心智/智力域,如“深奥”、“狡猾”、“丰富的学识”、“(基础)扎实”;3)时间域,如“时间晚、久”;4)程度域,如“极度的、严重的”;6)数量域:“数量多”;7)物质域,如“颜色浓”、“声音低沉”、“排、层”、“茂盛”;9)状态域,如“隐藏、神秘”。 但总体而言,“深” 作为始源域投射到各目标域都在某种程度上蕴含“程度之甚”的意味,如:思想深刻,相对于浅薄,深刻的程度更高;关系亲密,是亲疏关系中亲密的程度更甚等等。 由于“极度的、严重的”相当于“很、非常”,与其他表程度的略有不同,因此单列成条。

4 结语

认知语言学的哲学基础是体验观,人们基于自身生活经验通过相对具体的概念认识相对抽象的概念是人们认知的普遍规律。 本文以英汉语中“深”概念为例,通过结合较详实的语料,论证分析其语义引申的异同,总结各义项间的联系和细微差异。 发现英汉民族共同的心理、经验基础与不同的文化模式和传统决定了两民族语言共性、个性并存。 语言是文化的载体又影响着人们的思维。 每一元素都是复杂的,本文力争通过较详实的语料审慎的观察尽可能地分析汉英语言的特点分析背后的文化动因。 为验证各民族思维方式的异同提供一些佐证。

[1]Bickel, B. Spatial operations in deixis, cognition, and culture:Where to orient oneself in Belhare [A]//Nuyts & Pederson (eds.)Language and Conceptualization [C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[2]Borneto, S. Polarity and metaphor in German [A]//Putz & Dirven(eds.) The Construal of Space in Language and Thought [C]. Berlin:Mouton de Gruyter, 1996.

[3]Cook, M. The Japanese verbal suffixes as indicators of distance and proximity[A]//Putz & Dirven (eds.) The Construal of Space in Language and Thought[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 1996.

[4]Dabrowska, E. The spatial structuring of events: A study of Polish perfectivizing prefixes[A]//Putz & Dirven (eds.) The Construal of Space in Language and Thought[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 1996.

[5]Dahl, O. When the future comes from behind: Malagasy and other time concepts and some consequences for communication [J].Intercultural Relations, 1995(19): 197-210.

[6]Glucksberg, S., B. Keysar & M. S. McGlone. Metaphor Understanding and Accessing Conceptual Schema: Reply to Gibbs [J].Psychological Review. 1992.

[7]Hill, A. Up/down, front/back, left/right: A contrastive study of Hausa and English [A]//J. Weissenbord and W. Klein (eds.), Here and There:Cross -linguistic Studies on Deixis and Demonstration, 13 -42 [C].Amsterdam: John Benjamins, 1982.

[8]Keshavmurti. Space and Time [M]. New Delhi: Sterling Publishers,1991.

[9]Klein, H. The future precedes the past: Time in Toba [J]. Word38,1987.

[10]Langacker, R.W. Roundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequistites.[M]. Palo Alto: Stanford University Press, 1987.

[11]Lakoff , G. & M. Johnson. Metaphors We Live by[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

[12]Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

[13]Paivio, A. & M. Walsh. Psychological processes in metaphor comprehension and memory [A]//A.Ortony (ed.). Metaphor and Thought[C]. 2nded. 1993: 307-328.

[14]Vanparys, J. Source Metaphors in English[J]. Pragmatics, 1984.

[15]Yu, Ning. The Contemporary of Theory of Metaphor: A Perspective from Chinese. Unpublished PHD dissertation. The University of Arizona,1996.

[16]北京大学现代汉语语料库[Z].

[17]崔健.韩汉方位隐喻对比[J]. 延边大学学报:社会科学版,1999(4).

[18]蓝纯.从认知角度看汉语的空间隐喻[J].外语教学与研究,1999(4).

[19]蓝纯.从认知角度看汉语和英语的空间隐喻[M].北京:外语教学与研究出版社,2003.

[20]李宇明.空间在世界认知中的地位:语言与认知关系的考察[J].湖北大学学报:哲学社会科学版,1999(3).

[21]覃修桂.英汉语嗅觉隐喻及其投射范围[J].外语教学与研究,2008(2).

[22]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[23]王显春.汉字的起源[M].学林出版社,2002.

[24]现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2002.

[25]杨吉春.汉语反义复词研究[M].北京:中华书局,2007.

[26]游顺钊.视觉语言学[J].中国语文,1985(5).

[27]张聪义,戴聪腾.从认知角度看英语、法语、汉语的空间隐喻:以“OVER/DESSUS/上边”为跨语语料进行个例比较研究[J].厦门理工学院学报,2007(2).

[28]张凤.俄汉空间隐喻比较研究[J].解放军外国语学报,2001(1).

[29]张国宪.现代汉语形容词功能于认知研究[M].北京:商务印书馆,2006.

[30]曾传禄.“里、中、内、外”方位隐喻的认知分析[J].贵州师范大学学报,2005(1).

[31]曾传禄.汉语空间隐喻的认知分析[J].云南师范大学学报,2005(3).