7-丁氧基苯并吡喃[2,3-c]吡唑-3-酮的制备及表征*

——推荐一个综合创新型化学实验

陈沛 李艳 陈新兵 安忠维

(陕西师范大学材料科学与工程学院 陕西西安 710062)

综合化学实验是覆盖一级化学学科的高年级实验课,是衔接本科生基础化学实验和毕业论文的综合实践课程。课程按照“合成、制备→分析、表征→实际应用”的实验设计思路,实验内容接近科研和生产实际,是培养化学专业学生创新能力和实践能力的好途径。为适应综合创新型实验教学改革的需要,实验内容可向材料、生命、环境等热点领域倾斜,实验设计应反映新的科研成果,结合新的表征技术和方法,以提高学生的创新能力和科研能力[1]。这样的新型实验应当是前沿性与基础性、新颖性与易操作性、全面性与综合性相结合的,能让学生全面综合运用所学化学知识且难度适中的实验。

在综合实验中,功能材料的制备与表征实验的内容除了合成实验外,还涉及到材料的热、光、电、磁等性能的测试,有助于培养学生的兴趣以及对基础知识、实验操作等的综合理解和掌握。液晶作为信息时代的一种非常重要的材料[2],对热、光、电、磁都有响应。然而,与液晶相关的适于本科生操作的综合实验却很少见,主要是因为液晶材料的制备反应步骤多、周期长且不易纯化。我们结合科研工作开发了一个综合创新型教学实验——7-丁氧基苯并吡喃[2,3-c]吡唑-3-酮的制备及表征,把化合物的合成、组成分析、性质表征和大型仪器的应用有机地结合在一起。该实验是在我们前期研究制备稠杂环液晶的基础上[3],优化反应条件,通过Knoevenagel缩合、亲核取代以及肼解缩环等三步反应,在10~12h内制备出稠杂环液晶——7-丁氧基苯并吡喃[2,3-c]吡唑-3-酮(代号:4OBPP),同时完成样品的定量分析和结构表征,观察其液晶态织构并测试其热性能。使学生通过实验中的实际操作,巩固基础知识,了解有机材料制备、分析和性能表征的研究思路。

1 实验目的

了解液晶的概念、种类和应用;掌握Knoevenagel缩合、亲核取代以及肼解缩环等三步反应的原理和液晶制备过程;熟悉有机材料的定量分析方法;了解有机材料的结构表征方法;熟悉液晶织构和热性能的表征手段。

2 实验原理

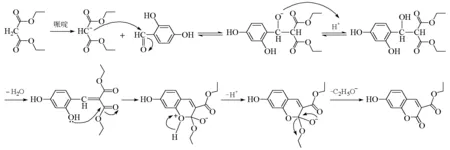

本实验通过Knoevenagel缩合、亲核取代以及肼解缩环等三步反应来制备样品,其反应式如下:

1) Knoevenagel缩合反应如下:

反应历程为:

2) 亲核取代反应如下:

反应历程为:

3) 肼解缩环反应如下:

反应历程为:

3 试剂与仪器

3.1 试剂

2,4-二羟基苯甲醛,丙二酸二乙酯,无水乙醇,95%乙醇,乙酸,哌啶,1-溴正丁烷,无水碳酸钾,KI,四丁基溴化铵,干燥的二甲基甲酰胺(DMF),99%的水合肼,2mol/L盐酸溶液,柱层析用硅胶(100~200目)。

3.2 仪器

100mL圆底烧瓶,磁子,油浴锅,冷凝管,布氏漏斗,抽滤瓶,移液管,100mL恒压漏斗,250mL烧杯,培养皿,玻璃棒,pH试纸,50mL量筒,色谱柱,气相色谱仪,红外光谱仪,核磁共振光谱仪,差示扫描量热仪,热台偏光显微镜。

4 实验内容

4.1 7-羟基香豆素-3-甲酸乙酯的合成

称取7.2g(45mmol)丙二酸二乙酯于100mL干燥的圆底烧瓶中,加入5.7g(41mmol)2,4-二羟基苯甲醛,然后加入25mL无水乙醇,搅拌下加入0.50mL哌啶和2滴乙酸,装上冷凝管,加热至80℃,回流2h。反应结束时热过滤,弃去滤渣,滤液冷至室温,加入25mL冷水,有大量黄色固体析出,抽滤,用冷冻的乙醇淋洗,抽干后放入预热好的烘箱,80℃抽真空干燥30min,得到7-羟基香豆素-3-甲酸乙酯4.0g,产率为42%,气相色谱纯度为92%。该步实验需时3~3.5h。

4.2 7-丁氧基香豆素-3-甲酸乙酯的合成

分别称取1.7g(12mmol)无水碳酸钾、0.50g(3.0mmol)KI、50mg(0.16mmol)四丁基溴化铵,加入到150mL三颈瓶中,再加入10mL干燥的DMF,搅拌下油浴加热至85℃,取4.1步骤中烘干的7-羟基香豆素-3-甲酸乙酯1.2g(5.0mmol)加入到反应溶液中,体系颜色由绿变黄(15~20min)后,缓慢滴加5mL干燥的DMF和1.1g(8.0mmol)1-溴正丁烷的混合液。在85℃反应3h后,趁热滤去不溶物,滤液冷至室温,搅拌下加入50mL冷水,有大量白色固体析出,继续搅拌30min,抽滤,将滤出物水洗(3~4次)至中性,水洗后用约15 mL 95%乙醇溶解,放入冰箱冷冻重结晶,20min后取出抽滤,抽干后放入预热好的烘箱(60℃)抽真空干燥30min,得到7-丁氧基香豆素-3-甲酸乙酯1.1g,产率为76%,气相色谱纯度为95%。该步实验需时4.5~5h。

4.3 7-丁氧基苯并吡喃[2,3-c]吡唑-3-酮(4OBPP)的合成

向100mL圆底烧瓶中加入0.87g(3.0mmol)上述制备的7-丁氧基香豆素-3-甲酸乙酯和20mL无水乙醇,加热回流后向体系中加入0.75mL(15mmol)水合肼,30min后停止反应,冷至室温,搅拌下滴加2mol/L盐酸,调节pH≤3,析出大量黄色固体,过滤,滤出物抽干后用柱色谱分离(二氯甲烷作为洗脱剂,接收第一个黄色色带的洗脱液,约150mL)。旋蒸洗脱液,得到0.55g黄色固体,即7-丁氧基苯并吡喃[2,3-c]吡唑-3-酮,产率为71%,气相色谱纯度为99%。该步实验需时2.5~3h。

4.4 样品的定量分析

反应中间体以及最终样品均用气相色谱确认纯度。样品4OBPP的气相色谱纯度为99%。

4.5 样品的结构表征

4.5.1 红外光谱表征

图1 4OBPP的红外光谱图

4.5.2 核磁共振光谱表征

样品的核磁共振光谱(氘代氯仿为溶剂,四甲基硅烷为内标)分析结果如图2所示。从图谱可以看出样品结构中共有9种氢,其中出现在δ=6.43~11.70的4个峰可归于苯并吡喃[2,3-c]吡唑-3-酮稠杂环中的4种氢,图2中5, 6位的氢因为相近的化学环境重叠出现在δ=6.43处,NH的氢出现在最低场(δ=11.65)。对丁氧基和稠杂环中的氢分别进行了指认。

图2 4OBPP的核磁共振谱图

经过对样品的红外与核磁共振光谱分析,我们可以确认合成制备得到的样品结构正确,即为目标化合物。

4.6 样品的织构观察

利用偏光显微温台对样品在液晶态的织构进行了观察,放大倍数为200倍,其结果如图3所示。由图3可知,升温至160℃时出现扇形层列A相织构(图3a),继续升温至178℃时出现纹影织构(向列相,图3b);样品加热至清亮点后,降温至160℃时表现为十字交叉的液滴织构(向列相,图3c),继续降温至120℃时出现破碎锥状层列A相织构(图3d)。

图3 4OBPP的液晶织构图(×200)(a) 升温至160℃时近晶相;(b) 升温至178℃时向列相;(c) 降温至160℃时向列相;(d) 降温至120℃时近晶相。

4.7 样品的热性能

图4 4OBPP的DSC曲线

采用差示扫描量热仪(DSC)对4OBPP的热性能进行了测试。在空气氛围中升温和降温速率均保持5℃/min,结果如图4所示。从图4可以看出,在升温过程中,155.3、162.9和190.6℃的3个吸热峰分别为熔点、液晶相变点和液晶相转变为液体的相变点(清亮点);降温过程也存在3个相变点,相态变化刚好与升温过程相反,说明4OBPP为互变性液晶。结合对其织构观察的结果,可以确认其升温和降温过程中的相变顺序为Cr—SmA—N—I和I—N—SmA—Cr,其中Cr代表晶体,SmA为层列A相,N为向列相,I为液体。

5 小结

(1) 本文介绍的综合实验为液晶功能材料的制备与表征,涉及Knoevenagel缩合、亲核取代以及肼解缩环等3类反应,分离纯化操作涉及过滤、重结晶、蒸馏、柱色谱等;使用气相色谱仪进行定量分析,采用红外、核磁共振光谱进行结构分析,利用偏光显微镜观察液晶态织构,通过DSC测定样品的热性能,可使学生掌握有机合成、表征和实际应用以及大型仪器的使用等综合实验知识和技能。本实验可作为本科生综合化学实验的新内容。

(2) 在实验过程中,学生可以自主上机对样品进行检测,从而加快对测试手段的掌握。通过对所得样品的性能测试以及结构表征的综合分析,可使学生了解有机功能材料结构的确认及其热性能的基本测试方法。以上教学内容可在10~12h完成,实验条件简单,成本低,结果可靠。

(3) 本实验是在科研工作基础上拓展而来,涉及有机化学与分析化学等多方面内容,是将科研与教学有效结合的典型实验,能够使学生了解科学研究的基本步骤及过程,提高科技文献阅读能力,培养对科研的兴趣,有利于将来进行学位论文工作并为以后从事科研工作奠定基础。

参 考 文 献

[1] 毛宗万,吴京洪,乔正平,等.大学化学,2005,20(1):21

[2] 陈新兵,安忠维.化学进展,2006,18(2/3):246

[3] Li Y,Chen X,Chen P,etal.LiqCryst,2010,37(12):1549