亘古之大美

——关于黔东南民族文化品质的哲学顿悟

文 麻勇斌

亘古之大美

——关于黔东南民族文化品质的哲学顿悟

文 麻勇斌

体验过黔东南多姿多彩民族文化的人们,都免不了因被这里的幸福感所感染而对这个神奇的世界留下美好印象。然而,黔东南的民族文化,到底是什么样的品质或特质撼动了莅临之客高贵的心?

无疑,这里面定然有每一个林中寨子乃至其间每一栋吊脚楼的吸引作用,定然有每一个溪边小镇乃至其间每一条卵石巷道的趣味影响,定然有每一座美丽山城乃至其间每一条别致街区的气韵扰动,还有生活在这里的人们自然绽放的真善美,总是暖如春风迎面而来,还有这里的各民族和谐相处、人与自然和谐相处所酿造出来的自由、欢乐和友好,总是甘如山泉浸润心头。可是,再静思,这一切似乎仍然是外在的,是某种内在品质或特质外化的结果。

那么,能够源源不断地释放出令人愉悦与幸福之文化内容的内在品质或特质,到底是什么呢?

我的心顿悟说:这就是,蕴藏在人们“各美其美、美人之美、美美与共”的长期自觉行动所遵循的“万类有命、万命类我、万命同尊”的生命哲学思想。这是一种生成于古代社会并构造和巩固古代社会一切规则之合理性的社会思想。当今,它多数下潜在这里富集的非物质文化遗产之中,如《蝴蝶妈妈》等创世纪古歌,鼓楼建筑等传统技艺,《贾理》等伦理规约,和鼓藏节、姊妹节、萨玛节、祭桥节等民族民间习俗。

因为人们认同并遵从这个生命哲学的道理,人与人,民族与民族,能够不按“以我为中心”的思维模式,理解和尊重彼此的文化差异,能够无需刻意追求和强调,就自觉自愿地平等友好相处;人与自然,能够按照“生命同尊”的基本准则长期共存。

所以,这里自古就有、至今尚存的体系完备的乡规民约,人们遵规守约,社会秩序井然。

所以,这里的人砍伐树木建造房屋,树木为人作出了贡献,人就敬仰房屋的柱头和梁木,就用心呵护树木的子孙,使森林的生命永续昌盛。

所以,这里的山、水、稻田、庄稼、桥梁、船等等,为人的生命延续和生产生活作出了贡献,人就为他们创造节日,与他们共同过节,给他们献酒食、献歌舞、献真心的爱。

所以,这里的人们认定,大石头坚硬质朴,心中无伪、无诈、无诡,就立之为碑,请他们见证誓言、记忆大事,虽不勒形状、不刻文字,亦视为律法大典,人神共尊……

在这里,人们的心,时时与祖先同在,时时与万类生命同在。人们老吾老及万类生命之老,幼吾幼及万类生命之幼。

在这里,朋来友往,不论陌生熟悉,不论贵贱富穷,有缘聚首,皆是嘉宾。

因此,在这里,大节三六九,小节天天有,喜庆不断,歌声不止,舞步不停;芦笙木叶,木鼓铜鼓,瓢琴芒筒,昼夜不歇;男女老少,持牛角而饮,凭胸意而歌,荡气回肠,醉落日月,幸福岁月。

这里的文化事象与众不同,充满活力,都是古老的生命哲学思想,在智慧之轮驱动下,按照固有的逻辑不断衍生,不断向前发展的结果。所以,这里的民族文化,形式也许在适时地变,表达方法也许在适时地变,但本质不变,自由、自然、快乐的美丽与幸福之心永远不变。

大美基于万类生命的大同与大爱,承载大美的文化,是传统的,亦是当代的,必定也是未来的。

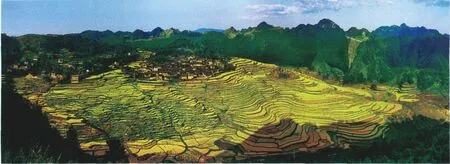

黔东南的美,在于提供了一个人类诗意生活的现代典范,是一种亘古之大美。(黄明光/摄)

(作者系贵州省社会科学院民族研究所研究员 责任编辑/喻丹)