庞泉沟自然保护区雉鸡种群密度的研究

郝映春

(关帝山国有林管理局阳圪台林场,山西 方山 033100)

雉鸡(Phasianus colchicus),别名环颈雉,地理亚种多,广泛分布于亚洲、欧洲、新西兰、智利和夏威夷群岛等地。有关雉鸡的生态利用、繁殖习性等已有报道,而关于野生雉鸡种群数量分布研究的报道尚少。鉴于雉鸡在我国狩猎鸟类中的重要意义,2004年至2006年笔者在山西省庞泉沟国家级自然保护区对雉鸡种类数量分布进行了调查研究,旨在为科学保护、合理利用雉鸡资源提供科学依据。

1 保护区概况及研究方法

1.1 研究区概况

庞泉沟国家级自然保护区位于山西省吕梁山脉中段西北方向,山西省交城县和方山县交界处,地理坐标 111°21'~111°37'E,37°45'~37°59'N,总面积10 443.5 hm2.森林植被主要有华北落叶松(Larix principis-rupprechtii Mayr.)、云杉(Picea spp.)、油松(pinus tabulaeformis Carr.)、杨 (populus spp.)、桦(Betula piatyphlla)、辽东栎(Quercus liaotungensis Koidz.)等,灌丛建群种有沙棘(Hippophae zhamnoides Linn.)、黄刺玫(Rosa xanthina Lindl.)、绣线菊(Spiraea salicifolice L.)、刺 梨 (Ribes burejense Fr.schmidt)、灰栒子(Cotoneaster acutifolius Turcz.)等。

1.2 研究方法

1.2.1 植被垂直带的划分

雉鸡是以植物性食物为主,地栖性活动的森林和灌木鸟类,所以对其种群数量分布调查时,首先要考虑其栖息环境中的各植被类型和影响植被分布的气候、地理、人为干扰、天敌等因素。根据该保护区的植被分布情况,按海拔由低到高共选定5个垂直带展开调查,各垂直带的植被和自然地理概况如下:

1)林缘、灌丛、河滩、农耕田带:以杨、辽东栎、桦组成的阔叶混交林,和以沙棘、黄刺玫、刺梨为建群种的农田、河谷景观带,海拔1 600 m~1 850 m.

2)针阔混交林带:以华北落叶松、云杉、油松、杨、桦等组成的次生针阔混交林带,林下灌木以沙棘、绣线菊、灰栒子等为优势种,海拔1 700 m~1 900 m.

3)针叶林带:以油松、华北落叶松、云杉组成的常绿和落叶针叶次生林带,林中灌木多见黄刺玫、绣线菊等,海拔1 750 m~2 700 m.

4)针叶落叶林带:以华北落叶松为主的次生落叶针叶林带,林下灌木较为稀疏,分布有忍冬(Lonicera japonica Thunb.)、胡枝子(Lespedeza bicolor Turcz.)、绣线菊等,海拔2100 m~2 500 m.

5)亚高山草甸带:气候环境恶劣,植物矮小,主要植被有鬼见锦鸡儿[Caragana Sinica(Buchholz)Rehd.]、银露梅(Potentilla glabra Lodd.) 等,海拔2 550 m~2 830 m.

1.2.2 数量统计方法

在每个植被带(共5个)有雉鸡分布的区域选定一条长2 000 m,左右垮度200 m的数量统计样带。调查时,2名调查人员以2 km/h的速度匀速前进,各走一条相对平行的直线,间距相隔100 m,记录左右跨度50 m范围内的雉鸡数量,以看到雉鸡实体和听到其鸣声为准,并记录发现时的距离。于2004年开始,每日统计2次,每月统计6次,每年统计10个月统计3 a.每条样带的调查人员和调查时间要基本一致,力求统计的雉鸡数量相对准确,减少和避免统计中出现的人为误差。

2 种群数量分布调查结果

2.1 种群密度统计结果

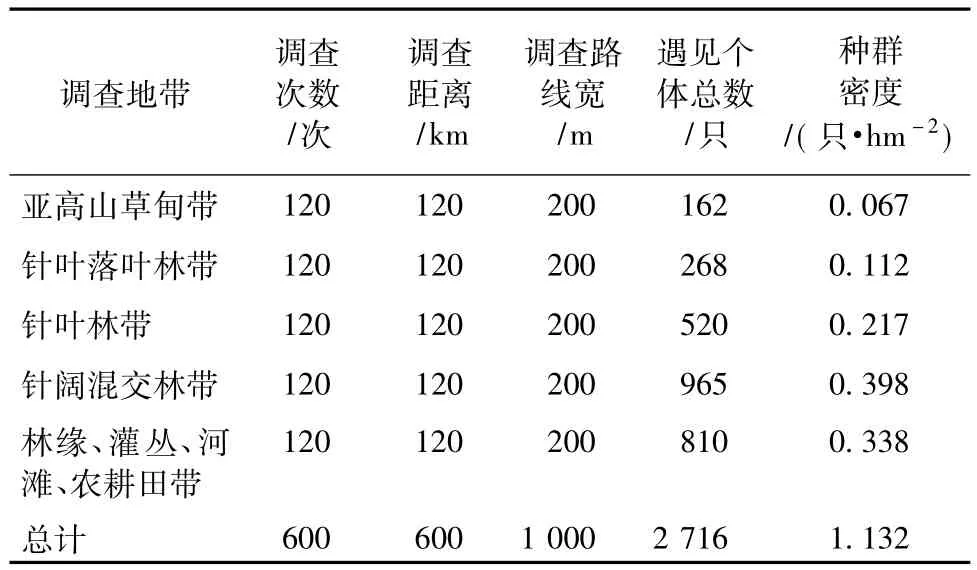

雉鸡种群密度的调查结果见表1.

表1 雉鸡种群密度的调查

由表1可以看出各类植被带中雉鸡种群密度分布情况为:

1)亚高山草甸带:由于植被低矮、植物种类贫乏、气候环境恶劣、地势开阔,猛禽等天敌种类和数量较多,因此,该植被带环境不太适宜雉鸡栖息、生存和繁殖,种群密度仅为0.067只/hm2.

2)针叶落叶林带:该生境以华北落叶松林为主体,林分密度大,郁闭度高,植被层次单调,林下灌木较为稀疏,雉鸡的食物资源相对缺乏,也不适宜雉鸡种群生存,种群密度为0.112只/hm2.

3)针叶林带:该生境多为常绿针叶林、复层林结构,林下灌木较为丰富,隐蔽性较强,比较适宜雉鸡种群生存,种群密度为0.217只/hm2.

4)针阔混交林带:该生境多以针阔混交或阔针混交形式出现,且海拔相对较低,气候条件良好,复层林结构,林下灌木丰富多样,隐蔽性较强,非常适宜雉鸡种群生存,种群密度为0.398只/hm2.

5)林缘、灌丛、河滩、农耕田带:该生境的灌丛分布相对密集,并伴生部分阔叶树,农耕田沿河谷呈翼状展开,虽然隐蔽性较差,但食物资源充沛,也较为适宜雉鸡种群活动和觅食,种群密度为0.338只/hm2.

2.2 种群密度季节波动情况

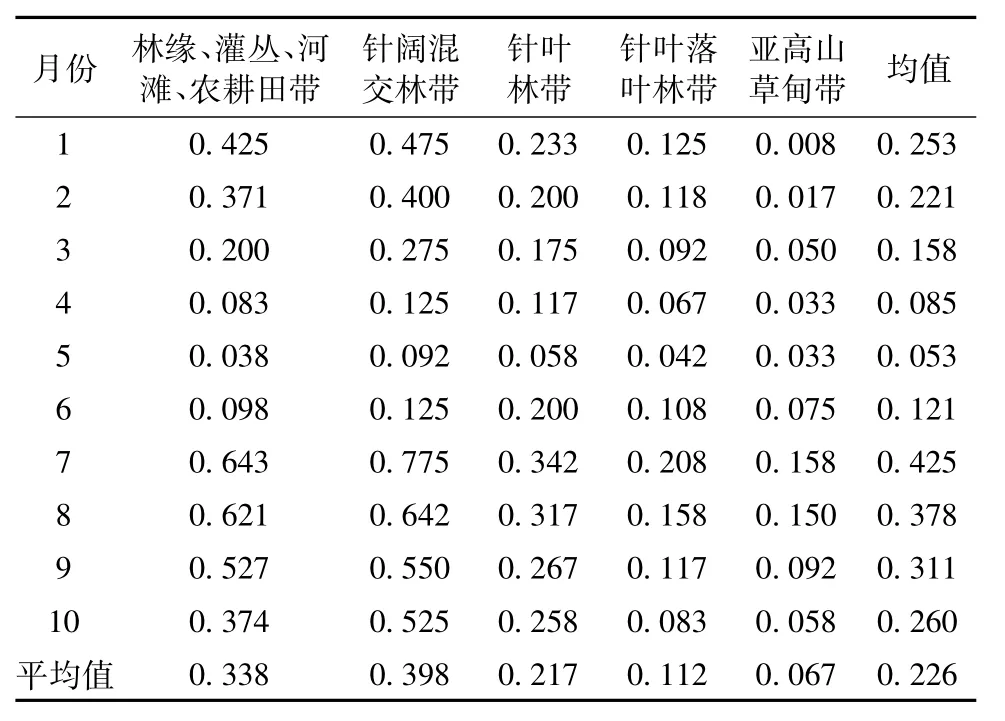

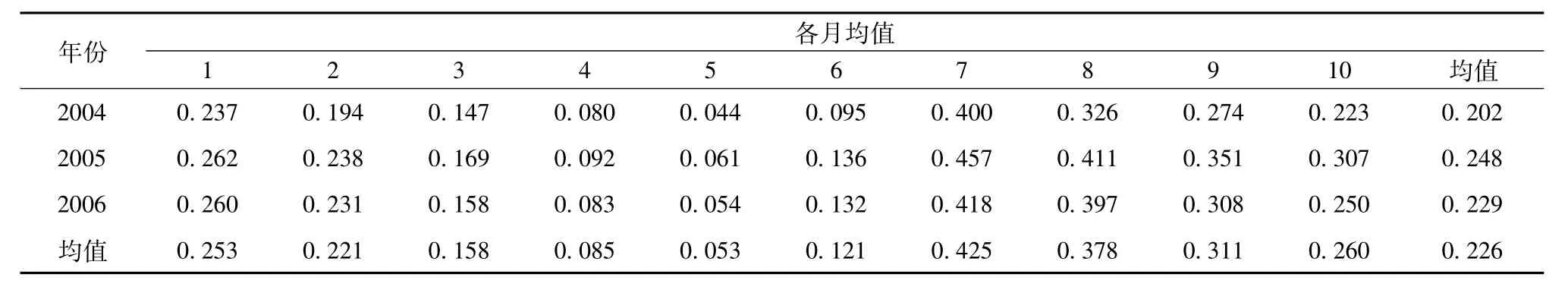

对各垂直带的雉鸡种群数量进行调查,逐年、逐月的数量波动情况见表2和第20页表3.

表2 植被垂直带雉鸡数量调查 只/hm2

由表2和表3可以看出,雉鸡种群数量在每年1月和7月会出现2个高峰期,且后峰高于前峰。1月份,在中、低海拔区域,常见集群性觅食活动的雉鸡种群,主要原因是中、高海拔区域的雉鸡种群向中、低海拔区域垂直迁徙所致,实质是一个虚峰。7月份是雉鸡种群繁殖后幼鸟大量产生所致。同时可以看出,针叶林带、针阔混交林带、针叶落叶林带比较适宜雉鸡种群栖息和繁殖;针阔混交林带,林缘、灌丛、河滩、农耕田带,针叶林带比较适宜雉鸡种群觅食活动;而亚高山草甸带则不太适宜雉鸡种群栖息、繁衍、觅食。

表3 雉鸡种群数量逐年各月波动情况 只/hm2

3 结论与讨论

上述调查结果表明,庞泉沟自然保护区雉鸡种群数量分布与垂直带植被即栖息地植被的层次丰富度、植被类型多样性、天敌种群数量及人为干扰活动密切相关。程晓福等(2009)对宁夏六盘山雉鸡秋季栖息地及生境偏好性的分析也表明,偏好利用草原和草甸,避免选择其它4种植被类型;偏好利用无树的生境,随机利用以桦和椴为优势乔木的生境,避免其它4种优势乔木的生境;雉鸡的生境选择以乔木密度低、灌木密度高、草本覆盖度高、坡度小、海拔低、人为干扰距离近为主要特征。此外,在对雉鸡冬季栖息地的研究表明,食物丰富度和隐蔽条件是影响雉鸡越冬季对栖息地选择和利用的基本因素。邵继峰等(2008)对清凉峰自然保护区内雉鸡觅食地选择的研究也表明,由于食物资源的丰富度和隐蔽条件的综合作用,雉鸡偏爱选择灌木和草本物种丰富度高、草本密度和草本盖度较低的栖息地觅食,特别喜欢密灌稀草的环境。顾瑞(2009)对辽宁省雉鸡种群密度的初步调查研究同样表明,造成各区域雉鸡种群密度差异的主要因素是生境质量、猎捕压力和天敌数量。

雉鸡种群数量的季节性波动具有一定的规律,这和它的生殖季节有重要关系。笔者通过调查研究确定了在一个繁殖周期内雉鸡集群和分群的生态现象,和陕西省秦岭西段地区不同亚种的活动周期具有一致性。雉鸡繁殖时期的分群和越冬时期的集群现象具有重要的生物学和生态学意义,既保证了种群的延续性,又能保证后代具有较好的遗传性状,有效避免了种群的近亲交配和退化现象。雉鸡种群数量的年际间波动可能与人为活动变化、气候变化引发的食物资源变化和天敌数量变化等情况有关。

[1]张正旺.环颈雉的配偶选择[J].生物学通报,1990(14):11-13.

[2]庞秉璋.环颈雉的生态和利用[J].动物学杂志,1975(4):14-16.

[3]朴仁珠,王为民,陈国军.雉鸡的繁殖习性[J].野生动物,1984(2):1-5.

[4]吴至康.雉鸡食性的初步分析[J].动物学杂志,1979(2):28-30.

[5]孙海义.雉鸡的生长发育[J].林业科技,1986(5):21-24.

[6]王绍卿,刘学洪,和绍禹.环颈雉研究概述[J].经济动物,2007,11(3):8-14.

[7]李方满.镜泊湖地区雉鸡密度调查[J].中国林副特产,1997(4):52-53.

[8]程晓福,殷小慧.宁夏六盘山自然保护区环颈雉秋季栖息地的选择[J].野生动物,2009,30(4):5-9.

[9]顾 瑞.辽宁省环颈雉种群密度初步调查[J].野生动物,2009,30(4):10-15.

[10]程晓福,殷小慧,高 睿,等.六盘山环颈雉对越冬栖息地的选择[J].内蒙古农业科技,2009(3):70-71.

[11]邵继峰,鲁庆彬,金 晶,等.清凉峰环颈雉冬季觅食地选择[J].浙江林学院学报,2008,25(4):507-512.

[12]陈服官,杨兴中,刘诗峰,等.陕西秦岭西段3种雉鸡种群密度变化的研究[J].西北大学学报:自然科学版,1992,22(1):71-77.