建筑力学教材中若干问题的探讨

王淑琴

(甘肃工业职业技术学院,甘肃 天水 741025)

1 轴向拉压斜截面部分

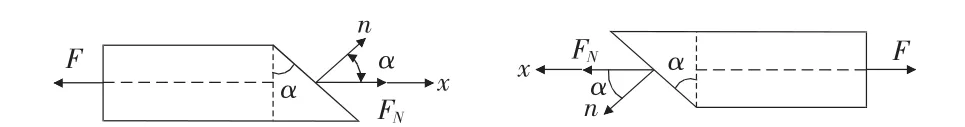

1)有关斜截面方位角的正负问题,一般教材是这样论述的:规定从x轴开始逆时针转到该截面外法线时,α为正,反之为负。这一规定中x轴的正向没有指明。若取杆件左半部分为研究对象,x轴向右为正当然符合大多数人的习惯。但是如果取右半部分为研究对象,x轴的正向又如何,没有规定。给计算斜截面的应力值带来很多不便。个人认为应当统一此问题。可以规定:从所取对象(左半部分或右半部分)横截面的外法线开始逆时针转向该斜截面外法线,则α为正,反之为负。如图1所示无论取左右哪部分为研究对象,对于同一斜截面α的正负都能统一。无论取杆件哪部分为研究对象都可以代入斜截面应力计算公式,得出统一的结果。

图1 斜截面方位角α的正负示意图

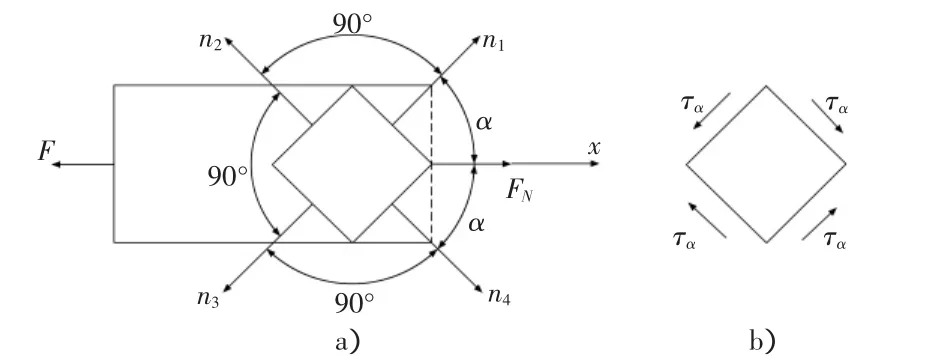

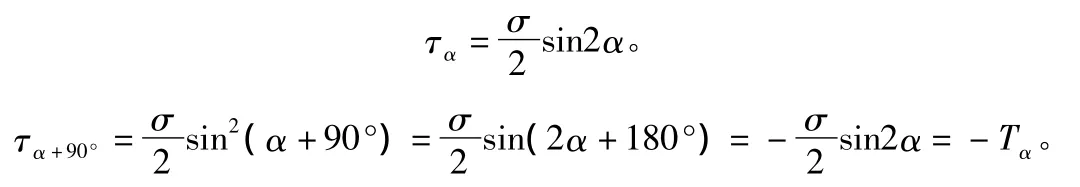

2)第二个问题是关于α的取值范围也没有明确交代,学生容易含糊不清。单从斜截面法线的旋转角度来看应为0°<α<360°,但是由于我们只能取杆件的1/2来研究应力,所以α的取值范围应为-90°<α<90°,无论取哪部分,在这个范围内,α包括了所有的斜截面。如图2a)所示,若取左半部分为研究对象n1,n4外法线所代表的斜截面,分别与n3,n2代表的斜截面实质为同一截面。取右半部分亦然。

图2 斜截面方位角α的取值

3)对于围绕一点作出的六面体见图2a),α的正向规定若同前,则α的取值范围应为0°<α<360°。

顺便再补充一点,讲到这一节内容时也可用切应力公式给学生证明一下剪应力互生定理可有助于对此定理的理解,如图2b)所示。

2 静力学部分力偶及其基本性质一节有些问题也需商榷

教材在这一节叙述说:实践中表明,力偶矩是衡量力偶转动效果的物理量且为代数量,是在实践中证明的。后在力偶性质一节又给予证明。证明的过程为:如果力矩能够衡量力对物体的转动效果这一命题成立,则力偶可看作两个平行反向的力,求出两力对任一点力矩之和可以得出力偶矩与矩心的位置无关的结论。所以力偶这一性质的证明是基于力矩的物理量的确定。后面平面力偶系的合成部分,有些教材对力偶的合成给了力学的证明,把几组力偶改造成力臂相同的力偶后,形成共线力系,再来合成。这一证明过程从力学的角度看比较精巧,但是从逻辑上似乎没法使人信服。既然力偶矩已经被确定为代数量,就不需进行上述有条件的力学合成,否则,与先前基本命题有矛盾。

所以可以说如果力矩能够衡量力对物体的转动效果这一命题成立,力偶矩作为一个可以衡量力偶转动效果的物理量这一命题也应成立。力偶系的代数合成可能无需证明。

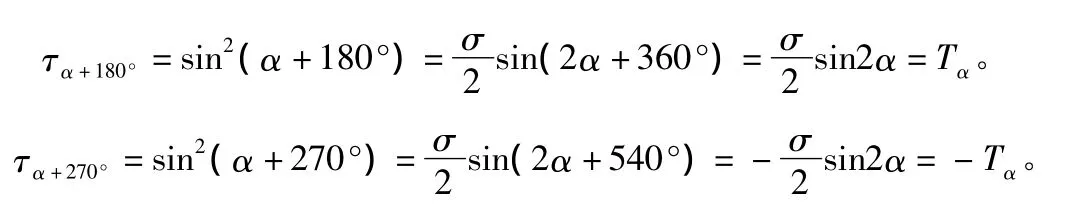

图4 不是二元体的几种情况

3 平面体系几何性质

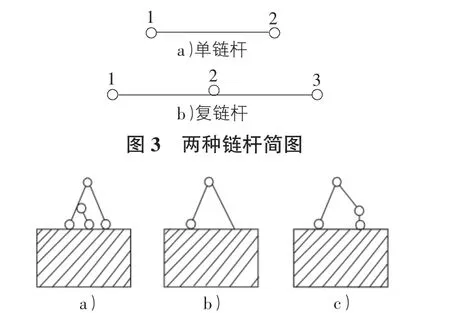

平面体系几何性质一节,二元体是一个很重要的概念。能否正确判断二元体决定着能否对体系作出正确的几何分析。大多数教材给出的定义为“由两根不共线的链杆连接一个节点的装置或构造。”这个定义由于对链杆缺少准确界定,使多数学生对二元体的概念混淆不清,把貌似二元体的机构错认为二元体造成判断的错误。学习这一重要概念时,首先应让学生明确这个链杆一定是单链杆,不是复链杆,见图3。所以如果定义改为“由两根不共线的单链杆连接一个节点的装置或构造”可能更准确些。其次教会学生识别如图4所示不是二元体的几种情况也十分关键。

以上是本人在教学过程中的一点肤浅认识,提出来希望与同行切磋并能得到专家的指正。教材是教师传递知识的第一工具,只有吃透教材,不断地完善教材才能更好的完成教学任务。但愿本文能起到抛砖引玉的作用,希望更多的有关人士关注一下教材的建设,为广大师生服务。

[1] 于 英.建筑力学[M].北京:建筑工业出版社,2007.

[2] 西安交通大学材料力学教研室.材料力学[M].北京:人民教育出版社,1979.

[3] 龙驭球,包世华.结构力学教程[M].北京:高等教育出版社,2000.