供需结构失衡:基本公共服务均等化进程中的突出问题*

郭小聪,代凯

供需结构失衡:基本公共服务均等化进程中的突出问题*

郭小聪,代凯

实现基本公共服务均等化是构建社会主义和谐社会的重要内容。在地方政府推进基本公共服务均等化的进程中,加大财政投入在一定程度上改善了基本公共服务的非均等化状况,然而政府供给与公众需求的结构失衡问题却日益突显。以广东省基本公共服务均等化推进工作的实践情况为例,研究发现基本公共服务均等化的客观评价结果与公众的主观评价结果存在明显的差异。由于公共需求差异性的存在,在现有的政府供给导向型基本公共服务供给模式下,政府供给结构与公众需求结构存在明显的偏离。推进基本公共服务均等化,需要充分考虑公众的需求偏好,改善基本公共服务的供给结构。

基本公共服务;需求差异;供给导向;结构失衡

一、问题的提出

实现基本公共服务均等化是构建社会主义和谐社会的重要内容,也是当前理论界与实务界关注的热点问题之一。我国现行的财政分权体制导致了公共服务供给机制的缺失,并由此造成了基本公共服务供给总量的不足与供给数量的不均。“从本质上看,我国基本公共服务非均等化以及导致的经济社会问题,是公共财政职能缺位在经济社会发展中的一种表现。”①吕炜、王伟同:《我国基本公共服务提供均等化问题研究——基于公共需求与政府能力视角的分析》,《财政研究》2008年第5期,第10页。2006年,中央提出将“逐步实现基本公共服务均等化”作为我国未来社会发展的重要政策目标,但由于主、客观等各方面因素的制约,至今为止并没有在全国范围内形成一个统一的推进基本公共服务均等化的政策方案和规划,只是各地开始了推进本区域内基本公共服务均等化的探索,其中尤以广东省为代表。

2009年12月11日,广东省人民政府发布了《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009—2020年)》(以下简称《纲要》),这是全国首个省份内基本公共服务均等化规划纲要。从内容上看,《纲要》以完善公共财政制度与体制为方向,从公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、生活保障、住房保障、就业保障和医疗保障八个方面,明确制定了广东省推进基本公共服务均等化的目标与实施路径。两年过去了,广东省推进基本公共服务均等化的工作是否提升了均等化水平?其中又有哪些问题值得我们反思?广东省的实践为我们回答上述问题提供了很好的实证资料,也为其他省份乃至全国层面的推进与改进基本公共服务均等化工作提供了经验与借鉴。

二、文献评估与研究设计

(一)文献评估

基本公共服务均等化是近年来理论界关注的热点问题之一,并积累了相当多的文献。从已有研究来看,学者们关注的焦点从早期对基本公共服务均等化的理论基础研究、基本公共服务的内涵研究、基本公共服务均等化的内涵研究、基本公共服务均等化的评价标准以及基本公共服务均等化的价值与现实意义研究,转向对基本公共服务非均等化的现状、原因与对策研究。从研究的内容来看,尽管不同学者对某些问题存在一些分歧,但在许多层面取得了一定的共识。例如,关于基本公共服务的内涵,学者们通常认为其包含了教育、卫生、文化、就业、社保等方面①安体富、任强:《公共服务均等化:理论、问题与对策》,《财贸经济》2007年第8期;项继权:《基本公共服务均等化:政策目标与制度保障》,《华中师范大学学报》人文社会科学版2008年第1期。。关于基本公共服务均等化中“均等化”的含义,更多的学者认为基本公共服务均等化旨在推进“底线公平”,均等化并不是简单的平均化,应客观承认不同地区、城乡、群体间存在的合理差异②陈昌盛、蔡跃洲:《中国政府公共服务:基本价值取向与综合绩效评估》,《财政研究》2007年第6期;吕炜、王伟同:《我国基本公共服务提供均等化问题研究——基于公共需求与政府能力视角的分析》,《财政研究》2008年第5期。。在基本公共服务均等化的评价标准方面,学者们从单纯的客观指标评价③安体富、任强:《中国公共服务均等化水平指标体系的构建》,《财贸经济》2008年第6期。趋向于从基本公共服务均等化的设施与条件的均等化测评、基本公共服务满意度与公平度的主观测评和基本公共服务财政能力与投入均衡性测评等综合性的评价标准④项继权、袁方成:《我国基本公共服务均等化的财政投入与需求分析》,《公共行政评论》2008年第3期。。在基本公共服务非均等化的现状、原因与对策研究方面,学者们的研究在不同程度上都显示出当前我国基本公共服务在地区、城乡与群体之间存在的非均等化问题,并提出通过完善公共财政制度与体制、建立服务型政府等措施推进基本公共服务均等化⑤张立荣、冷向明:《基本公共服务均等化取向下的政府行为变革》,《政治学研究》2007年第4期;麻宝斌、季英伟:《中国基本公共服务均等化改革分析》,《社会科学战线》2009年第12期;郭小聪、刘述良:《中国基本公共服务均等化:困境与出路》,《中山大学学报》社会科学版2010年第5期。。

基本公共服务均等化的已有研究成果提供了我们开展研究的基础,并从侧面指明了未来研究可能的方向。从研究的一般取向来看,已有研究经历了一个从“规范研究”到“实证研究”转变的过程,尽管在某种程度上并未遵循严格的社会科学研究方法。“规范研究”层面,大量的研究聚焦在相关概念的内涵与外延的界定;“实证研究”层面,许多研究则仅从基本公共服务财政支出的有关数据上分析基本公共服务非均等的现状。我们认为,上述“规范研究”只是从应然的层面提供了如何推进基本公共服务均等化的建议,“实证研究”则仅局限在财政支出数据的分析,二者都缺乏对政府推进基本公共服务均等化工作实践层面的分析与深入,而政府实践正是从最直接的层面反映了基本公共服务均等化过程中的问题,指出了今后改善的目标与方向。

(二)研究设计

本研究选取广东省基本公共服务均等化推进工作为研究对象,主要基于以下考虑:一是广东省在全国率先开启了省级政府层面的推进基本公共服务均等化工作,其工作实践为我们的研究提供了很好的实证资料;二是广东省不同区域之间经济发展不均衡,农村人口和外来务工人口与城镇人口收入差距不断加大,这些特征在很大程度上符合全国层面(东部、中部与西部)区域差异与城乡差异的现状,也符合其他省份的现状特征。总之,以广东省基本公共服务均等化推进工作实践为例,比较具有代表性与典型性。

资料收集主要通过以下两种方式:一是统计年鉴;二是政府相关文件,主要是广东省基本公共服务均等化规划纲要实施工作领导小组发布的《广东省2010年基本公共服务均等化绩效报告》《广东省2010年基本公共服务均等化绩效考评结果分析报告》与《广东省基本公共服务均等化公众满意度调查报告》等文件。对数据的分析,我们主要以描述统计为主。

三、研究发现

(一)广东省基本公共服务均等化现状

广东省是经济强省,2010年全省地区生产总值达46,013.06亿元,占全国GDP的11.56%,地方财政一般预算收入4,517.04亿元,占全国财政一般预算收入的11.12%①资料来源:广东省统计局、国家统计局广东调查总队:《广东统计年鉴2011》,北京:中国统计出版社,2011年。。雄厚地区经济实力与财政能力为基本公共服务均等化的推进提供了充足的财力保障,然而也存在区域经济发展严重不平衡、城乡居民收入不断加大等限制性因素。

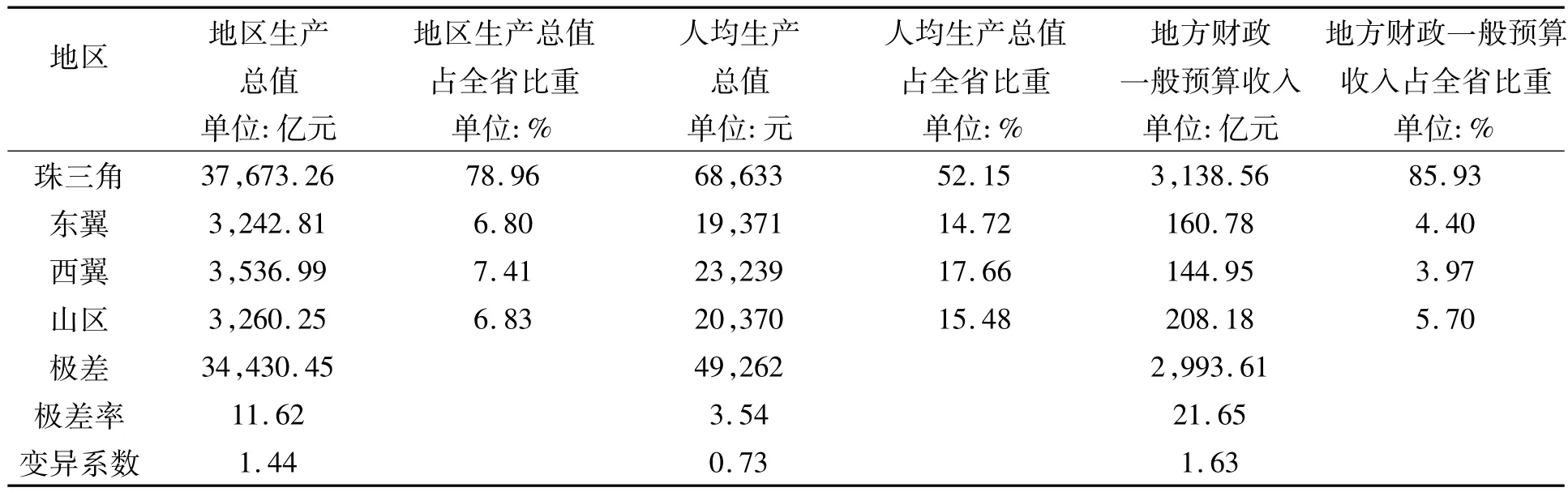

第一,区域经济发展严重不平衡。广东省按地理位置划分为珠三角、东翼、西翼和山区四个区域,与珠三角发达的经济相比,其他区域统称为欠发达地区。如表1所示,2010年,珠三角地区生产总值占全省的78.96%,其他区域仅占21.04%,不同区域之间极差率达11.62,变异系数达1.44;地方财政一般预算收入珠三角占全省的85.93%,其他区域仅占14.07%,不同区域之间极差率达21.65,变异系数达1.63;人均生产总值珠三角是其他区域的3倍左右,不同区域之间极差率达3.54,变异系数达0.73②极差率与变异系数是表示数据之间离散程度的统计量。极差率是指一组数据的最大值与最小值之比,比值越接近于1,表明数据间的差距越小;反之,越大。变异系数是指一组数据的标准差与平均数之比,比值越小,表明数据间的差距越小;反之,越大。。各项经济指标都呈现出广东省区域经济发展严重不平衡的特征。

表1 2010年广东省不同区域经济指标统计表

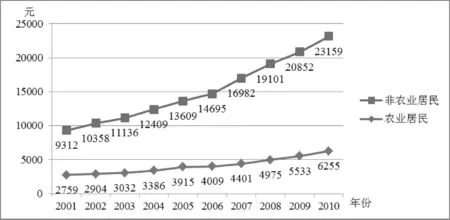

第二,城乡居民收入差距不断加大。在区域经济发展不平衡的同时,广东省城乡之间的差距也在加大,体现在城乡居民之间收入差距不断扩大的趋势。如图1所示,2001年,广东省农业居民人均消费水平为2,759元,非农业居民为9,312元,非农业居民人均消费水平约是农业居民的3.38倍;到2010年,广东省农业居民人均消费水平为6,255元,非农业居民为23,159元,非农业居民人均消费水平扩大到约为农业居民的3.70倍,城乡居民收入之间呈现不断加大的趋势。

图1 广东省农业与非农业居民人均消费水平:2001-2010

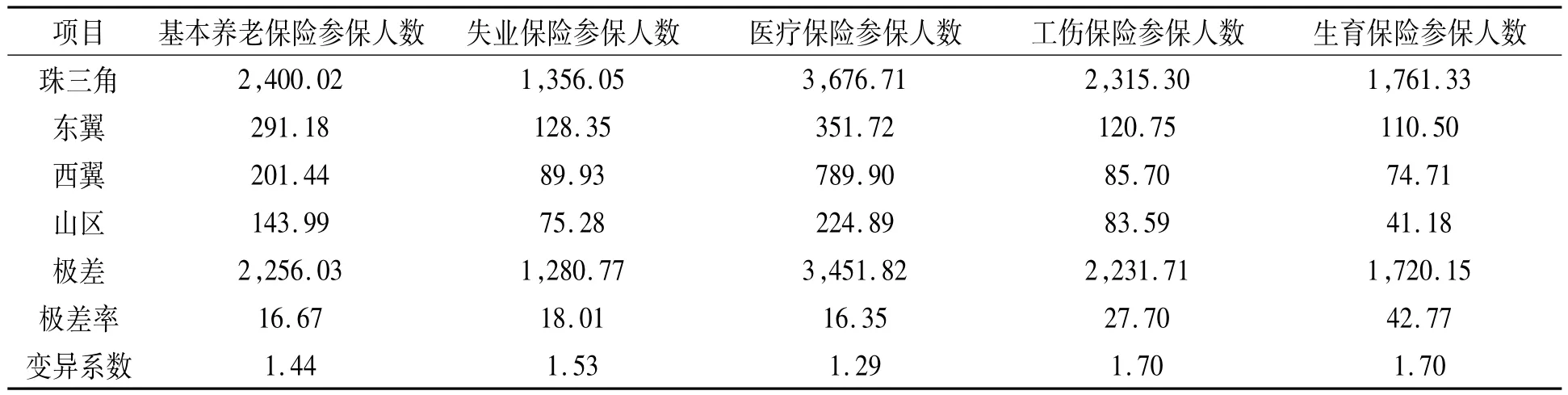

受主客观因素的制约,广东省基本公共服务在区域、城乡与群体之间存在非均等的现状。以社会保障为例,如表2所示,从基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险等具体指标看,各项指标变异系数在1.20—1.70之间,差异十分显著。差异最小的医疗保险,珠三角每万人的参保人数是3,676.71人,东翼仅为351.72人,珠三角是东翼的16.35倍;差异最大的生育保险,珠三角每万人的参保人数是1,761.33人,东翼仅为74.71人,珠三角是东翼的42.77倍。尽管表2仅是对不同区域社会保险参保人数这一个指标的统计,但也从一个侧面反映了广东省基本公共服务供给的非均等化现状。

表2 2010年广东省不同区域社会保险参保人数统计表单位:万人

(二)广东省推进基本公共服务均等化工作阶段性成效

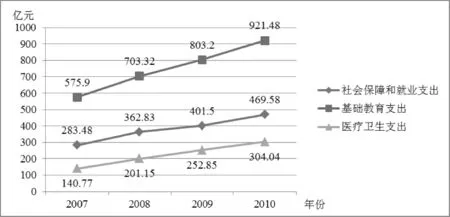

近年来,广东省高度重视基本公共服务均等化工作,特别是在2009年《纲要》颁布后,广东省大幅增加对基础教育、基本医疗、公共卫生、基本社会保障、公共就业服务和基本住房保障等方面的投入。如图2显示,基础教育支出从2007年的575.90亿元增至2010年的921.48亿元,增长了约0.60倍;社会保障和就业支出从2007年的283.48亿元增至2010年的469.58亿元,增长了约0.66倍;医疗卫生支出从2007年的140.77亿元增至2010年的304.04亿元,增长了约1.16倍。这些数据在一定程度上折射出广东省基本公共服务财政支出的增长趋势。

根据《广东省2010年基本公共服务均等化绩效报告》(以下简称《绩效报告》)的数据统计,2010年广东省基本公共服务支出合计1,163亿元,比2009年增长206亿元,增长率达21.65%,人均基本公共服务支出增长率为19.1%,财政基本公共服务支出占一般预算支出比率达到24.03%。《绩效报告》认为,2010年广东省基本公共服务均等化阶段性目标基本实现,总体目标任务完成率为96.24%,其中:“财政支出目标任务完成率达98.27%,八类基本公共服务均等化水平明显提高,目标任务完成率达到96.34%;全省基本公共服务均等化公众满意度总体评分76.2分,接近比较满意水平(80分);全省21个地市的综合绩效等级有18个市为优或良,占85.7%,3个市为中或差,占14.3%。”①参见《广东省2010年基本公共服务均等化绩效报告》。

图2 广东省部分公共服务财政支出增长趋势:2007—2010

(三)广东省推进基本公共服务均等化进程中存在的现象与问题

通过增加对基本公共服务的财政投入,基本公共服务均等化水平在一定程度上得到了提升,然而,在广东省推进基本公共服务均等化的进程中,也存在一些值得反思的现象与问题:

1.地区经济发展水平与基本公共服务均等化的客观评价结果并不一致

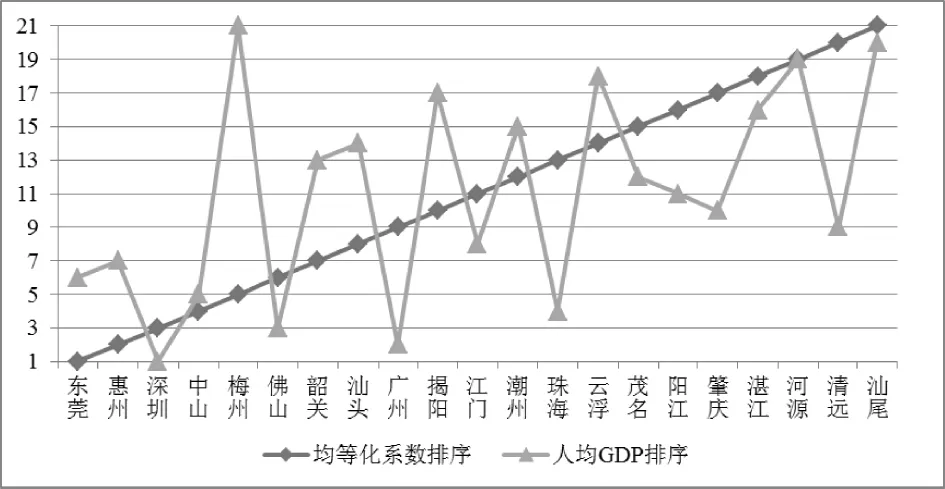

以人均GDP表示地区的经济发展水平,均等化系数②“均等化系数”指地方政府对基本公共服务财政投入的任务完成率。参见《广东省2010年基本公共服务均等化绩效报告》。表示基本公共服务均等化的客观评价结果。从图3中可以看出,21个地市中,人均GDP排序与均等化系数排序之间存在较大差异,其中均等化系数低于人均GDP排序的地市有清远、珠海、广州等11地市;均等化系数高于人均GDP排名的地市有梅州、揭阳、汕头等9个地市,其中以梅州尤为突出,人均GDP排序居末位,但均等化系数排序居第5位。

图3 21个地市基本公共服务均等化系数与人均GDP排序折线图

2.基本公共服务均等化的客观评价结果与公众主观评价结果存在明显差异

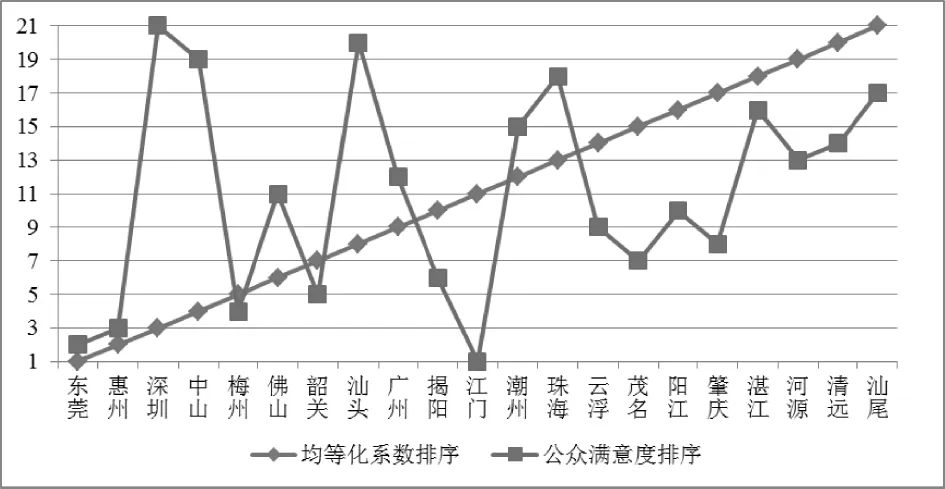

以公众满意度表示公众对政府提供基本公共服务的主观评价结果,如图4所示,公众满意度与均等化系数排序之间存在明显的差异性,二者反差最大的是深圳市(均等化系数排第3位,而公众满意度居末位),其次为汕头、中山2市;二者较为接近的有江门、惠州、东莞等市,而江门、肇庆、茂名等市的公众满意度高于均等化系数。由此可见,基本公共服务均等化的客观评价结果与公众主观评价结果存在明显差异。

图4 21个地市基本公共服务均等化系数与公众满意度排序折线图

3.不同类型基本公共服务的客观评价结果与公众主观评价结果差异显著

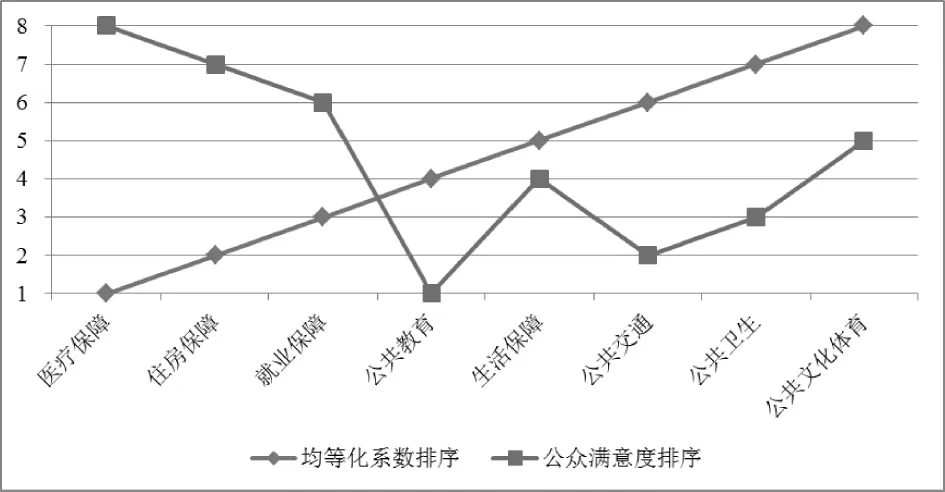

如图5所示,在具体的8项基本公共服务领域中,均等化系数与公众满意度排序之间存在明显差异,其中,仅有生活保障这一项指标在排序上比较接近,相差1个单位;而相差最悬殊的医疗保障指标中,均等化系数排首位,而公众满意度竟排末位;其他各项指标的也都存在至少3个单位及其以上的差异。由此可见,不同类型基本公共服务的客观评价结果与公众主观评价结果也存在显著差异。

图5 8项基本公共服务均等化系数与公众满意度排序折线图

四、结果讨论

从广东省推进基本公共服务均等化工作的实践来看,加大对基本公共服务的财政投入在一定程度上提升了基本公共服务均等化的水平,然而地区经济发展水平与基本公共服务均等化水平并非完全一致,并且基本公共服务均等化的客观评价结果与公众主观评价结果存在明显差异。如何解释这些现象?

(一)供给能力并非决定基本公共服务均等化水平的惟一因素

基本公共服务的政府供给能力与地区经济发展水平相关,一般而言,地区经济发展水平越高,政府对基本公共服务的供给能力越强①陈振明、李德国:《基本公共服务的均等化与有效供给——基于福建省的思考》,《中国行政管理》2011年第1期。。基本公共服务均等化水平的高低不仅受政府供给能力的影响,同时合理的制度安排也是其重要影响因素②赵怡虹、李峰:《基本公共服务地区间均等化:基于政府主导的多元政策协调》,《经济学家》2009年第5期。。更有学者认为,基本公共服务均等与否的根本原因不在于地方政府财政收入的状况③王敬尧、宋哲:《地方政府财政投入与基本公共服务均等化》,《华中师范大学学报》人文社会科学版2008年第1期。以及财政转移支付制度安排和财力均等化④岳军:《公共服务均等化、财政分权与地方政府行为》,《财政研究》2009年第5期。,地方政府在推进基本公共服务均等化进程中的职能定位、行为选择以及财政投入流向才是基本公共服务均等化的关键因素⑤王敬尧、宋哲:《地方政府财政投入与基本公共服务均等化》,《华中师范大学学报》人文社会科学版2008年第1期;岳军:《公共服务均等化、财政分权与地方政府行为》,《财政研究》2009年第5期。。这里面的隐藏逻辑是:在中国财政分权模式下,基于经济增长导向的政府竞争模式,地方政府策略性的选择是否对基本公共服务进行财政投入以及对哪类基本公共服务进行财政投入。简单来说,就是指尽管某些地区的政府拥有较强的基本公共服务供给能力,然而政府却并不将财政投入到基本公共服务供给当中或投入很少的量;有些地区虽然经济不发达,然而由于一些原因政府却将大量的财政资金投入到基本公共服务供给之中,这也就解释了为什么地区经济发展水平与基本公共服务均等化水平并非完全一致的现象。

(二)供给导向型的基本公共服务供给模式造成了供需结构失衡

基本公共服务的供给模式分为两种:供给导向型模式与需求导向型模式⑥吕炜、王伟同:《我国基本公共服务提供均等化问题研究——基于公共需求与政府能力视角的分析》,《财政研究》2008年第5期。。前者指政府依据其财政能力的大小,量力而出地提供基本公共服务,基本公共服务的供给结构由政府安排;后者指政府依据公众对基本公共服务的需求多少及结构偏好,调节其服务供给结构,为公众提供均等化的公共服务。当前我国地方政府基本公共服务的供给模式基本上属于供给导向型模式,这种“自上而下”的供给模式存在许多问题。从基本公共服务供给的决策机制来看,政府偏好和判断对基本公共服务供给结构具有主导性作用,“在决策缺乏有效制约和监督的条件下,各级政府均等化决策将表现出高度的随意性和主观性,而且决策者往往根据政绩和利益的需要决定基本公共服务的类型、数量和质量,热衷于投资一些易出政绩的短、平、快项目,而那些公众需求高、难出政绩的基本公共服务却不能得到充分供给”⑦郭小聪、刘述良:《中国基本公共服务均等化:困境与出路》,《中山大学学报》社会科学版2010年第5期,第156页。。在这种供给模式下,政府提供的基本公共服务供给结构仅是从政府的角度出发,忽视了对公众需求偏好的考察,在很大程度上造成了基本公共服务供需结构的失衡,导致对公民而言政府提供的基本公共服务效用的降低,公众对基本公共服务的满意度不高,由此使基本公共服务均等化的客观评价结果与公众主观评价结果存在明显的差异。

(三)公共需求的差异性进一步加深了供需结构失衡的程度

公共需求的差异性也是影响政府推进基本公共服务均等化工作的重要因素。“在现代社会,公共利益的类型多样化、社会分层与地域差异共同决定着公共利益的差异性,使得公共利益的实现较以往任何时期都要复杂,也使得公共利益的局部偏向性成为构建公共产品制度不可忽视的一个方面。”①郭小聪、刘述良:《面向公共利益差异性的公共产品供给制度设计》,《中山大学学报》社会科学版2008年第3期,第153页。由于不同地区、不同群体对基本公共服务的需求偏好存在差异,必然决定了政府要在不同地区、不同群体中提供不同的基本公共服务数量与类型。然而,由于涉及人群的数量庞大,对公众的需求偏好测量存在一定技术上的难度;此外,由于在基本公共服务供给决策中缺乏公众参与,公众对基本公共服务的需求结构很难在政府决策中予以考虑。从上面的论述中我们知道,在目前供给导向型的基本公共服务供给模式中,基本公共服务的供给结构是由政府单方面决定的,这种不考虑地区差异与群体差异的“一刀切”式供给模式,必然造成政府提供的基本公共服务不能满足不同地区与群体公众的需求偏好,导致政府供给结构与公众需求结构的偏离程度进一步加深,这也就解释了为什么不同类型基本公共服务的客观评价结果与公众主观评价结果存在显著差异的原因。

五、结论

广东省推进基本公共服务均等化工作的实践为我们研究现实中基本公共服务均等化过程中存在的问题与今后的改进方向提供了很好的实证材料与证据。从广东省的实践情况来看,加大财政投入在一定程度上改善了基本公共服务的非均等化状况,然而基本公共服务均等化的客观评价结果与公众的主观评价结果存在明显的差异,政府供给与公众需求的结构失衡问题却日益突显。由于公共需求差异性的存在,在缺乏对公众偏好进行考察与公众参与制度的情况下,由政府单方面决定的供给导向型的基本公共服务供给模式造成政府供给结构与公众需求结构存在明显的偏离,降低了基本公共服务效用与公众的满意度。

“公共产品的最优供给与公共产品的需求状况直接相关,只有达到公共产品的供求均衡,才能使消费者效用达到最大化。”②林万龙:《中国农村公共服务供求的结构性失衡:表现及成因》,《管理世界》2007年第9期,第62页。调整基本公共服务的供给结构,可以有效提高政府财政支出的使用效率,提升基本公共服务供给的效用。需要注意的是,如果说在“政治锦标赛”与财政分权体制下,地方政府追求GDP增长的政府行为难以完全改变,而一个地区经济发展水平及其政府公共服务财政供给能力在一定时期内很难有很大增长,那么,在既定的财政能力下,调整基本公共服务的政府供给结构对于推进基本公共服务均等化工作来说,具有重大的意义。

改善基本公共服务均等化工作的一个重要举措在于调整政府对基本公共服务供给的结构,使之符合公众的需求偏好。如何使政府的供给结构与公众的需求结构相匹配?回答这一问题,可以从基本公共服务供给的主体与客体两个角度来回答。首先,政府必须清楚“公众需要什么”;其次,在明确公众的需求偏好后,政府必须“愿意或能够提供这些基本公共服务”。因此,未来的研究方向可以从以下两个方向着手:第一,发展一系列科学的方法,对公众需求结构偏好进行严格的调查与测算;第二,设计相关的制度,确保政府提供公众需求的基本公共服务。就第一个方向的研究思路来说,可以通过采用社会科学调查研究方法,通过系统和科学的问卷设计与抽样方法,对不同区域、城乡与群体中不同人口特征的人进行调查,获取其对基本公共服务需求偏好。在这一过程中,要特别注意对流动人口需求的调查。第二个方向的研究思路涉及较多的制度性因素影响,尤其要注意到不同区域地方政府实际的财政能力差异以及政府财政支出行为的偏好,在承认地区差异的前提下,通过制度设计,调整与规制政府的基本公共服务供给结构,使之满足公众需求。

【责任编辑:杨海文;责任校对:杨海文,许玉兰】

C913

A

1000-9639(2012)04-0140-08

2012—03—14

中山大学“985工程”三期建设项目

郭小聪(1957—),男,广东潮州人,管理学博士,中山大学中国公共管理研究中心专职研究员,中山大学政治与公共事务管理学院教授、博士生导师(广州510275);

代凯(1988—),男,山东兖州人,中山大学政治与公共事务管理学院博士研究生(广州510275)。