服务产品流与服务输出研究*

李江帆,陈泽鹏

服务产品流与服务输出研究*

李江帆,陈泽鹏

界定了服务产品流的概念与分类,将区域间服务产品调拨与区域间服务贸易纳入区域服务产品流范畴,讨论了测定区域服务产品流的有关指标,分析了区位商在衡量区域服务产品流中的应用及其局限性,并运用投入产出表分析北京、上海、天津的区域服务产品流的现状和特征,得出重要结论:中心城市服务业具有较强的可流动性(可贸易性)和较高的外向度;第三产业总体上属输出驱动型产业而非消费驱动型产业;第三产业第一、二层次外向度和对输出的依赖度较高,第三、四层次外向度和对输出的依赖度较低。

服务;产品流;区位商;投入产出;第三产业

一、引言

随着经济全球化的迅速发展,区域经济联系越来越频繁,产业分工协作不断向纵深发展,区域产业联系引起学术界的关注。学术界关于区域产业联系的关注点主要集中在制造业,对服务业区域联系的研究较少。斯旺(Swan)和梅尔文(Melvin)对服务业与区域经济联系和经济增长的关系进行了研究。Swan(1985)提出了简单的部分均衡模型(partial equilibrium model),阐述了服务业作为区域增长发动机的观点。Melvin(1987)提出一般均衡模型(general equilibrium model),探讨服务业与区域经济联系和增长的关系,该模型比Swan的模型多了两个条件:一是服务业可以在区域之间进行交易,服务业可出口的可能性使得服务业成为区域收入的主要来源;二是打破部分均衡分析的限制,建立全方位贸易的一般均衡模型。通过分析,Melvin认为服务业能否成为区域经济增长的发动机,依赖于区域的、特定商品的比较优势和区域贸易的模式。贝耶(Beyers,1996)认为,服务业可通过进出口对区域与外部的联系产生作用,进而影响到地区发展。史密斯(Smith,1984)对威斯康星地区的研究揭示了服务业在非大都市地区也可成为出口的基础部门。生产者服务出口的主要对象是其他地区企业。消费者服务出口的对象主要是游客和旅行者。胡霞、魏作磊(2009)通过区域间投入产出表,分析了中国东北、东部、中部、西北和西南五大地区服务业的溢出效应,认为东部沿海地区服务业发展更容易受外界影响,商业运输业比其他服务业的外向性更强。李冠霖(2000)分析了广东三次产业输入与输出状况,认为广东总体上是一个服务输入省。

上述文献的研究视角主要集中在服务业区域联系的效果——溢出效应和增长效应,而对服务业区域联系的途径——服务产品流动的研究相对不足。而学术界对服务产品流动的研究主要集中在国际服务贸易,对国内服务贸易研究较少。本文构建了区域服务产品流的研究体系,分析了京沪津三市服务产品流及其与区域经济联系的关系,学术进展主要体现在三方面:在理论上构建了区域服务产品流的概念和类别;在研究方法上,用投入产出表对服务产品流进行定量分析;在实践上有助于准确分析大城市的服务输出和辐射功能,为制定产业政策提供科学依据。

二、服务输出、输入与服务产品流

在一个封闭的经济系统中,对服务产品的需求来自系统内部。但在现代社会经济中,经济系统是开放的,系统内外经常发生产品(实物产品与服务产品)和要素(人员、资金、信息与能量)的输出输入。服务产品虽然不能移动,但是,本地服务部门可以派服务人员外出,或通过技术手段扩大服务半径,为外地顾客服务;外地人也可以来本地消费服务,如旅游、商业贸易、运输邮电、教育、科技、信息等。这可称为服务产品的输出,简称服务输出。本地人消费外地的服务称为服务产品的输入,简称服务输入。如果服务输出大于服务输入,就有服务的净输出。这时一部分服务需求就不是来自本地,而是靠外地的支撑(李江帆,1994)。一般地说,服务输出是具有较强综合服务功能的大城市的基本特征。

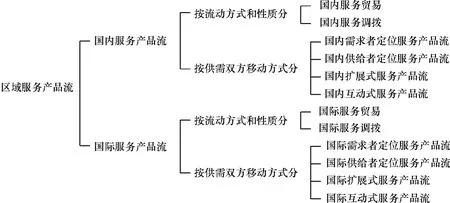

不同区域之间服务产品的输出和输入可统称区域服务产品流,它包括国际服务产品流与国内服务产品流。从内涵和外延来看,区域服务产品流涉及的范围大于区域间服务贸易。区域服务产品流既包括区域间以货币为媒介的服务贸易,也包括区域间服务产品不以货币为媒介的调拨。服务贸易是市场交换行为,一般用货币结算,服务产品使用价值朝某一方向的流动是以等值货币作反方向流动为代价的,体现的是地区之间的贸易关系。服务产品调拨一般是非市场行为,服务产品是无偿提供的,服务产品使用价值朝某一方向的流动并不以等值货币作反方向流动为代价,体现的是政府行为和区域间的帮扶关系。学术界对区域间服务贸易的研究较多,但对区域间服务产品调拨的关注较少。在我国,随着“一部分地区先富起来”的战略初见成效,“先富带动后富”正逐渐成为新时期的战略重点,这必然带来不同区域间大量服务产品非货币方式调拨。例如,发达地区向欠发达地区无偿提供科技、医疗、卫生、就业等方面的培训服务,派遣工程师和管理人员帮助欠发达地区开发项目,这些都属于发达地区对欠发达地区的服务产品无偿调拨。在国际上,国际援建项目也会产生大量服务产品的国际调拨。因此,区域间服务产品调拨日益成为区域间经济联系不可忽视的重要部分。将区域间服务产品调拨与区域间服务贸易一并纳入区域服务产品流范畴,能更加客观地揭示区域间服务产品流动的全貌。

根据服务产品供需双方的移动方式,可以将区域服务产品流分为需求者定位服务产品流、供给者定位服务产品流、扩展式服务产品流和互动式服务产品流①此划分思路参考了李江帆:《第三产业经济学》,广州:广东人民出版社,1990年,第169页。。需求者定位服务产品流是指服务的需求者定位在原地,服务提供者移动到服务需求地提供服务而发生的服务产品流。主要包括商业存在和自然人流动,银行、金融、保险服务是需求者定位服务产品流的典型代表。例如,英国银行在日本开设分支机构,上海派驻工程师到汶川提供桥梁设计服务。供给者定位服务产品流是指服务提供者定位在原地,服务需求者移动到服务供给地接受服务而发生的服务产品流。主要包括跨境消费和跨地区消费,旅游、教育、医疗是这类服务产品流的典型代表。如外国游客到中国长城游览接受中国旅游服务,学生到外地读大学而发生的服务产品流。扩展型服务产品流是指服务提供者借助现代信息和网络技术扩大服务半径使不同地区的服务供给者和需求者均不需要移动就可以实现服务产品流动。网络银行服务是扩展型服务产品流的典型。一个城市的银行可以借助网络银行技术为外地甚至外国顾客提供服务,实现银行服务跨地区和跨国流动。互动式服务产品流是指服务消费者和生产者在移动中保持接触过程中发生的服务产品流。民航客运服务是互动式服务产品流的典型。如中国乘客乘坐美国航空公司班机在跨国位移中与机组服务人员保持接触状态接受美国航空服务,实现航空服务的跨国流动。如图1所示。

图1 服务产品流分类

三、服务产品流的主要指标

(一)区位商、“城市流”在测定服务产品流中的局限性

1.区位商、“城市流”在测定服务产品流中的应用

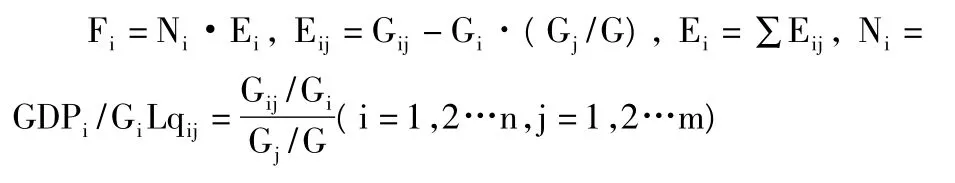

区位商是由哈盖特(P.Haggett)①转引自张超:《长三角中心城市服务业发展差异的比较分析》,《工业技术经济》2008年第11期。首先提出的区位分析指标,用于测定各产业在各地区的相对专业化程度,其计算公式为:

式中,i为小区域;j为产业;Lij为小区域i内产业j的产出或从业人员指标;LQij表示小区域i内产业j的区位商。LQ>1表明i地区j产业的专业化程度高于所在大区域平均水平,LQ=1表明该i地区j产业的专业化水平等于所在大区域平均水平,LQ<1表明i地区j产业的专业化水平低于所在大区域平均水平。

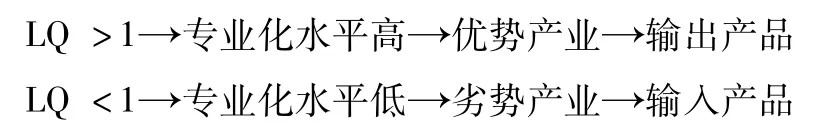

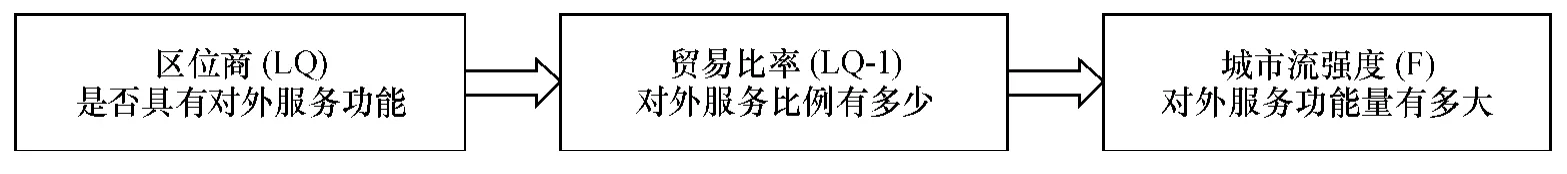

在实际应用中,区位商除了用于测定产业专业化程度,还被用于判断区域间经济联系的结构和方向,其逻辑脉络是:

区位商只能判别区域服务产品流的方向,即判断一个地区是否具备对外服务功能,而不能测定对外服务的比例。樊新生(2007)在区位商基础上构建的“贸易比率”指标弥补了这项功能。“贸易比率”有正有负,正值反映输出比例,负值表示输入比例。其计算公式为:

“贸易比率”只能测定地区产业输出在总产出中的比例,但不能测定产业输出和对外服务功能的绝对值,中国城市规划设计院在区位商基础上构建的“城市流强度”指标弥补了这项功能。城市流理论指出:城市流形成和发展的内生机制是城市功能;城市功能是指在城市中进行的所有生产、服务、集散、创新等活动的总称,可以分为城市内向功能和城市外向功能。城市内向功能是指在城市内部的联系中产生的经济活动;城市外向功能是指在城市与外部的联系中产生的经济活动。城市流是城市外向功能的总合。衡量城市流的指标是“城市流强度”。“城市流强度”是指在城市群区域城市间的联系中城市外向功能(集聚与辐射)所产生的影响量(朱英明,2004)。“城市流强度”F由城市外向功能量E和功能效率N相乘而得。城市外向功能量为各个具有外向功能的行业(主要是区位商大于1的服务行业)的外向功能量的总和,城市功能效率为城市的劳均GDP,其计算公式为:

式中,Fi为i城市的城市流强度;Ni为城市i的功能效率,即i城市单位外向功能量所产生的实际影响;Ei为城市外向功能量;Lqij为i城市j产业从业人员区位商,Gij、Gi、Gj、G分别为i地区j产业、i地区所有产业、i地区所在大区域j产业、i地区所在大区域所有产业的从业人员数;i城市j产业是否具有外向功能量E,主要取决于该产业从业人员的区位商,若Lqij小于1,则i城市j产业部门不存在外向功能,即E=0;若Lqij大于1,则i城市j部门存在外向功能Eij;城市的功能效率Ni用人均从业人员的GDPi表示。

综上所述,目前衡量区域服务产品流或对外服务功能的指标体系主要由区位商、贸易比率和城市流强度构成,贸易比率和城市流强度都是由区位商衍生出来的。区位商成为判别一个地区的产业是否具有对外服务功能的标准,贸易比率和城市流强度在此基础上成为测定对外服务比例和对外服务功能量的计算方式(如图2所示)。

图2 地区对外服务功能指标体系

2.区位商在测定服务产品流中的局限性

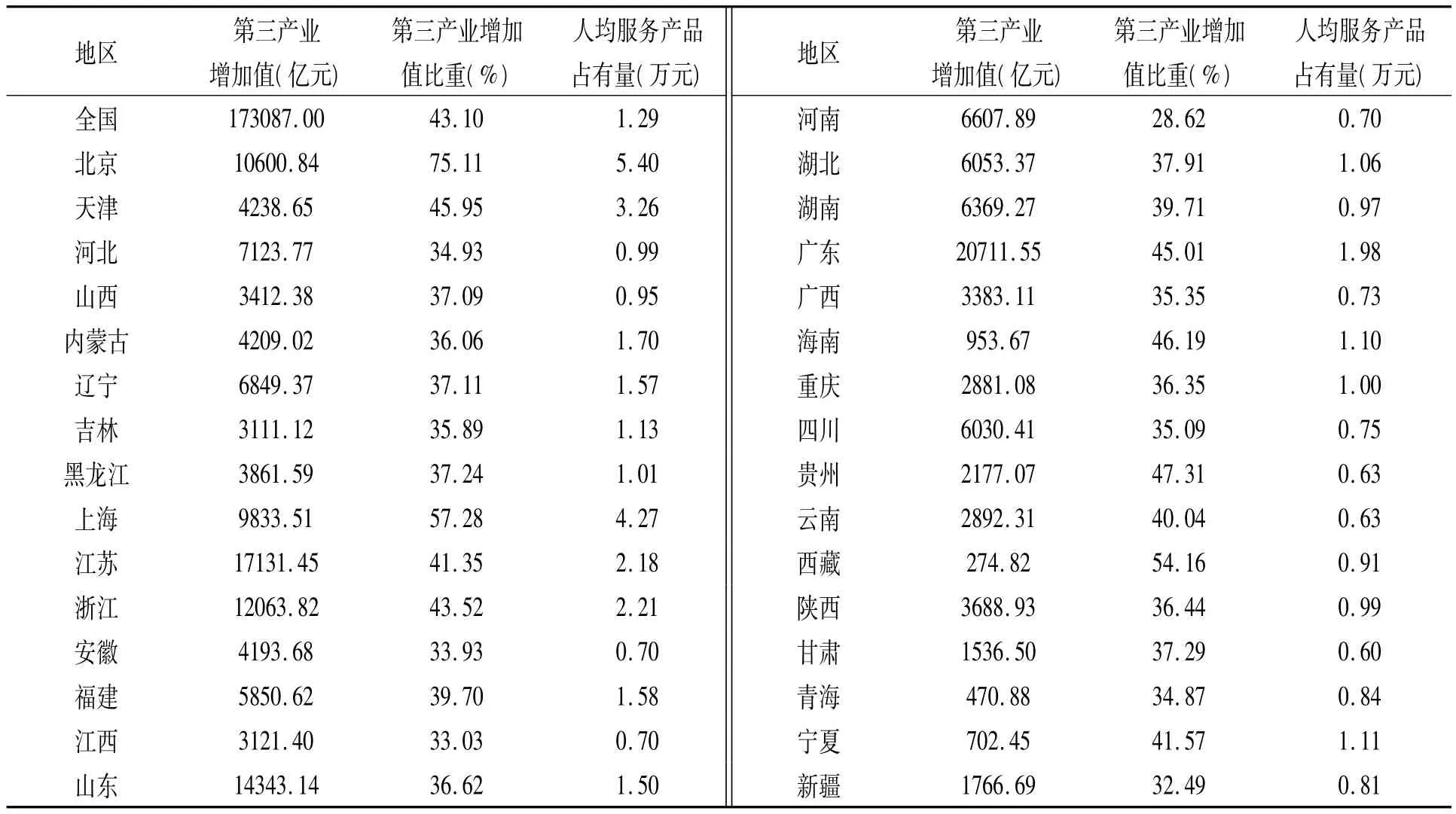

首先,区位商的计量基础是特定产业占全部产业的比重,用特定产业从业人员、增加值等指标来衡量,而比重是此消彼长的相对性指标,某一产业占全部产业的比重高,并不意味着该产业就具有优势,有可能是其他产业比重低而导致的结果。从2010年全国各地第三产业发展的相关指标可以看出(见表1),海南、贵州、西藏等地区第三产业增加值比重均高于全国平均水平,但其第三产业却处于较低水平,人均服务产品占有量①衡量第三产业发展绝对水平的重要指标,其值等于第三产业增加值除以人口(李江帆,1994)。均低于全国水平。其中,西藏第三产业增加值比重高达54.16%,位居全国第3位,仅次于北京和上海,但其第三产业增加值仅为274.82亿元,全国倒数第1,人均服务产品占有量也远低于全国平均水平。贵州第三产业增加值比重高达47.31%,位居全国第4位,但其人均服务产品占有量仅为6 300元,全国倒数第2,第三产业增加值也仅为2177.07亿元,在全国排名比较靠后。因此,西藏、贵州第三产业比重高并不是由于其第三产业有优势,而是因为其工业发展水平低。产业在国民经济中比重高仅仅反映了产业结构特征,但不足以说明该产业就具有较强竞争力,单纯用产业比重来判断产业优势是不妥当的。

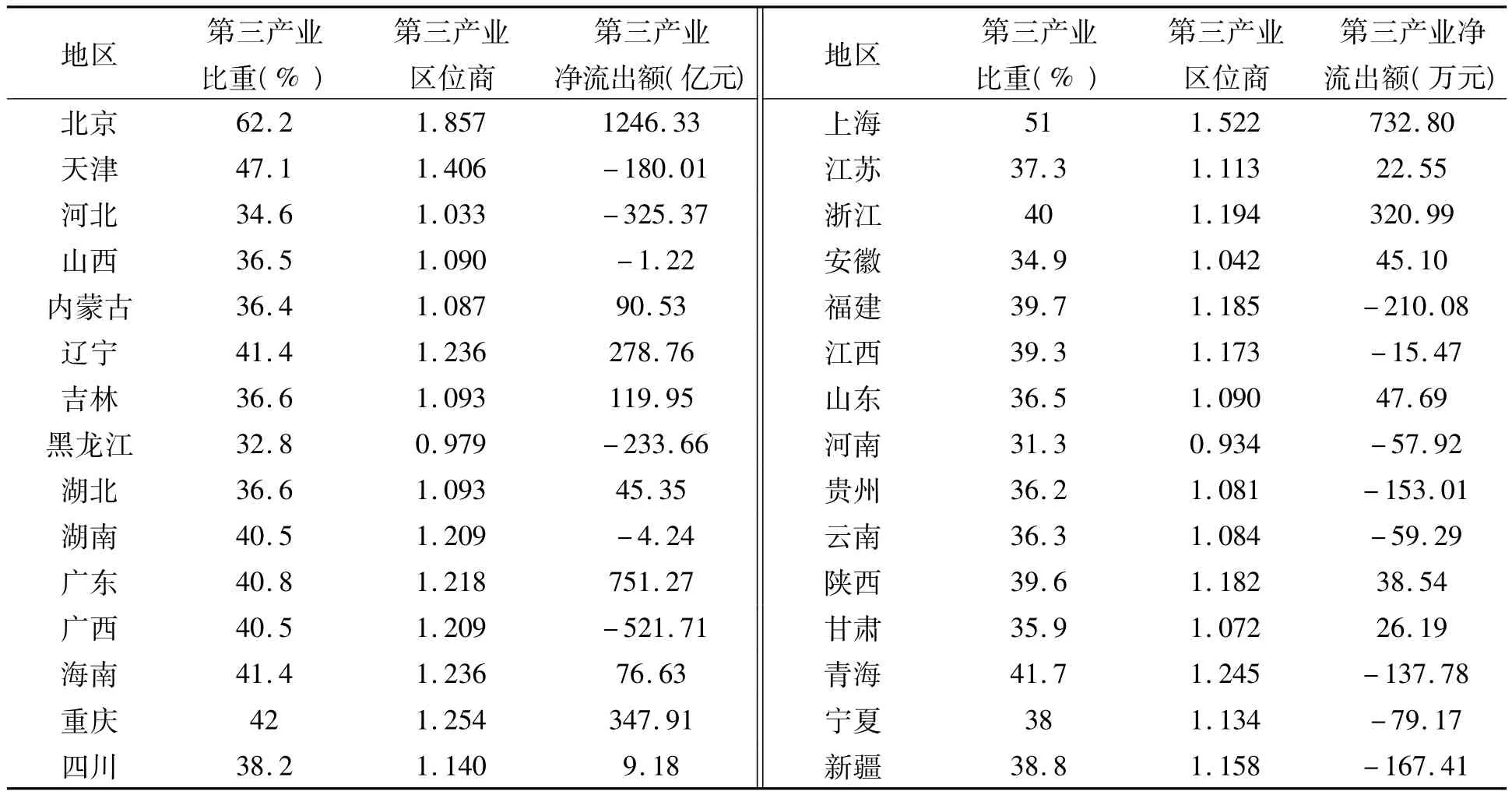

其次,某地区某产业的区位商大于1,仅仅说明该产业在该地区所占的比重高于所在大区域的比重,而不足以说明该产业就具有优势,更不足以说明该产业具有输出能力。从全国2002年各省市区第三产业区位商来看,全国31个省市区中除了黑龙江和河南的第三产业区位商小于1外,其他各省市区的第三产业区位商均大于1。如按照区位商涵义,这些省市区第三产业的专业化水平均高于全国平均水平,其产出除满足本区域需求外还向外输出,但事实并非如此。据2002年全国各省市区投入产出表计算(缺西藏的投入产出表),全国有16个省市第三产业净流出额为正,有14个省市第三产业净流出额为负,这意味着,这14个省市需从外部输入服务产品来满足区域内需求,但这14个省市中有12个省市的第三产业区位商均高于1(见表2)。其中,天津的第三产业区位商高达1.406,在全国排名第3,仅次于北京和上海,但其第三产业净流出额却为负数。青海第三产业区位商高达1.245,在全国排名第5,仅次于北京、上海、天津、重庆等直辖市,在省区中位居榜首,但其第三产业净流出额也为负数。

表1 2010年全国及各省区市第三产业发展指标

表2 2002年全国各省区市第三产业比重、区位商和净流出额①

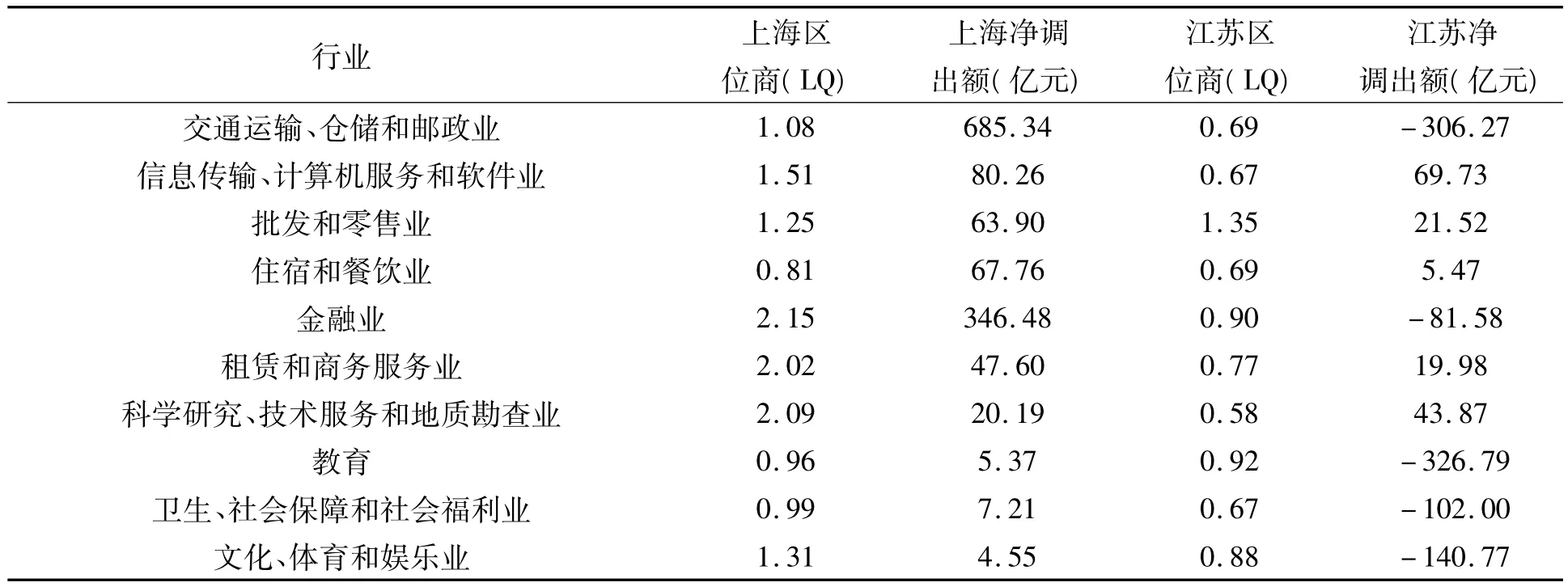

从特定地区的特定行业看,区位商小于1的产业,也不见得就不具备优势和输出能力,这可以从2005年上海市和江苏省的投入产出表中得到佐证(见表3)。

表3 2005年上海、江苏各主要服务行业区位商与净调出额

如表3所示,2005年上海的住宿和餐饮业、教育、卫生社会保障和福利业的区位商分别为0.81、0.96、0.99,均小于1,按照区位商涵义,上海这些产业的专业化水平低于全国,需要从外地输入产品,来满足本地的需要。而上海2005年的投入产出表显示,住宿和餐饮业、教育、卫生社会保障和福利业的净调出额分别为67.76亿元、5.37亿元、7.21亿元,也就是说上述产业除满足上海需求外,还具有输出能力,这与用区位商算出来的结论恰恰相反。又如,2005年江苏省的信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地质勘查业的区位商分别为0.67、0.69、0.77、0.58,均小于1,按照区位商涵义,这些产业的专业化水平低于全国,需要从外地输入产品来满足本地需求。而江苏省2005年的投入产出表显示,上述产业的净调出额分别为69.73亿元、5.47亿元、19.98亿元、43.87亿元,这表明这些产业的产出除满足江苏需求外还对外提供服务,具有输出能力,这也与用区位商算出来的结论恰恰相反。

细究下去,区位商与实际相悖的症结是把比重作为衡量产业发展水平的“默认标准”。其实,比重只表示一个产业占全部产业的相对份额,并不反映该产业的绝对发展水平。比重只是一个相对指标,体现的是三次产业之间或三次产业内部各分支产业之间的比例关系。各子项比重之间是此消彼长的关系:若其他条件不变,一个子项的比重下降了,另一个子项的比重必然上升。在西藏,工业发展水平低,产出少,在国民经济中的比重小,第三产业比重就大,甚至高于全国平均比重。在这种情况下,按局部比重与全国比重之比计算的第三产业区位商就大于1,如果据此认为西藏第三产业专业化水平高于全国,能向外部输出服务,那就错了。同理,上海现代服务业(如信息、金融、科技、商务服务业等)相对发达,产出多,比重大,挤占了住宿餐饮业的比重,使后者比重低于全国平均比重。在这种情况下,按局部比重与全国比重之比计算的住宿餐饮业区位商就小于1,容易使人误以为其专业化水平低于全国,需要从外部输入服务。因此,说到底,区位商的问题在于“以比重定输赢”,“以比重分高低”。实际上,只要算算人均服务产品占有量就可以明白,西藏仅为0.91万元,低于全国平均值1.29万元,第三产业并不发达。

再次,用特定产业从业人员来计算区位商也存在一定局限性。产业从业人员常被用于计算区位商,而某地区某产业从业人员占全部产业从业人员的比重高,并一定意味着该产业的产值(或增加值)占全部产业的产值(或增加值)的比重也高。因为,如果该地区该产业的劳动生产率较低,较高的从业人员比重不一定能带来较高的产值(或增加值)比重。

最后,由于“贸易比率”和“城市流强度”赖以成立的“区位商”并不能科学判断产业是否具有对外服务功能,所以用“贸易比率”和“城市流强度”计算出来的对外服务比率和对外服务功能量也值得商榷。

3.“城市流”概念的局限性

国内学者通常以城市流强度、外向功能量等指标来分析城市的外向功能,并称之为“城市流”(中国城市规划设计研究院课题组,1994)。应该说,这是对城市功能及其与外界经济联系进行定量分析的一种有益探索。但是,“城市流”概念及其计算方式在指向性和严谨性上还值得推敲。首先,“城市流”概念对流动的对象指代不清晰,容易使人误以为流动的对象是城市。实际上,这里所指的是产品在城市之间的流动,但是,城市的“流”很多,除了产品以外,还有资金、信息、人员等其他要素和资源的流动,“城市流”概念显然无法全部涵盖这些“流”。如果将“城市流”定义为产品在城市之间的流动,就犯了定义项(产品在城市之间的流动)小于被定义项(城市流)的逻辑错误。因此,用“产品流”概念应比“城市流”概念更准确。其次,“城市流”概念容易使人产生误解,以为只有城市之间才有“流”,农村之间、城市与农村之间不存在“流”。诚然,“城市流”可以被定义为可包括城市与农村之间的“流”,但这充其量只能算是“半城市流”(流动的区域一半不是城市)。此外,“城市流”概念很难把农村之间的“流”包进来。如果要把城市之间、城市与农村之间、农村之间的“流”都涵盖进去,最合适的概念应该是“区域流”或“地区流”。可见,有关学者研究社会经济要素在城市之间、城市与农村之间、农村之间的流动,为了衡量城市的对外服务能力(或外向功能),使用了一个不妥当的“城市流”概念,并没有体现这些内容。

我们认为,可以用“服务产品流”概念代替“城市流”概念。服务产品流的内涵是服务产品从一个地区向另一个地区的流动,其外延包括服务产品输出流和服务产品输入流。服务产品概念明确了流动的是服务产品,而不是其他要素或资源,并淡化了区域的性质,不强调“流”发生在城市还是农村,避免了“城市流”可能产生的误解。实际上,服务产品流存在于不同区域之中,其流向既可以是单向也可以是双向。从流动的区域性质看,服务产品流既存在于城市之间,也存在于城市与农村之间,以及农村与农村之间。现实的服务产品流更多的是从城市流向城市,或从城市流向农村。从流向看,除了服务产品输出流,还有服务产品输入流,共同构成了服务产品流。如果把“流”的对象扩大到第一产业和第二产业,还可以得到农业产品流和工业产品流,它们与服务产品流共同形成产品流。

(二)投入产出表在区域服务产品流分析中的应用

学术界尚未形成比较成熟的衡量区域服务产品流的指标,而较常用的区位商和以区位商为基础的贸易系数和城市流强度指标在应用中存在局限性,为此需要研究采用合适的指标科学测定区域服务输出与服务输入的方向和数量。

笔者认为,运用投入产出表中的“调入”、“调出”、“出口”、“进口”等项目,可以较直观和准确地反映区域服务产品流的情况,从三方面分析第三产业与区域服务产品流的关系:

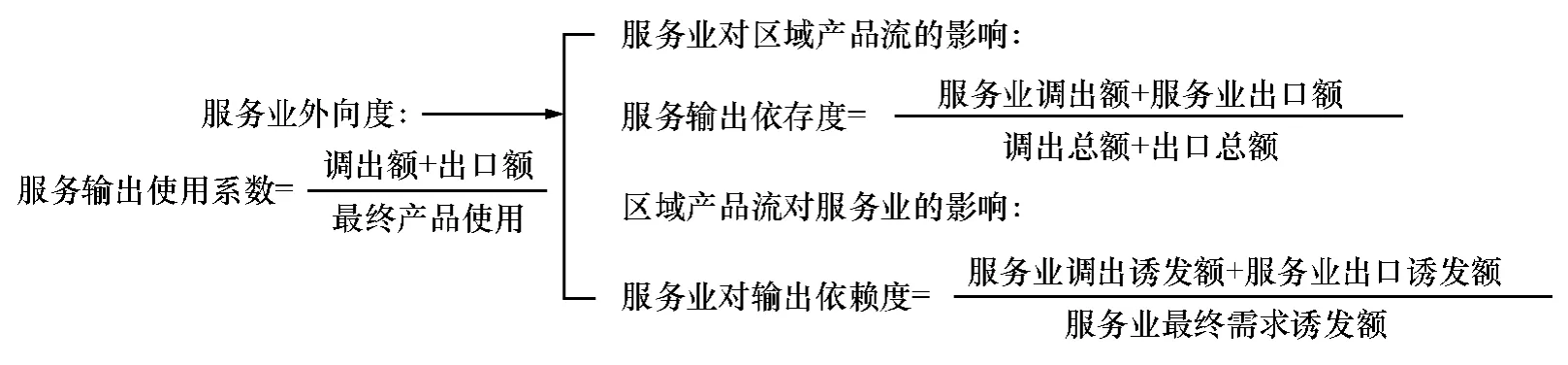

一是服务业外向度,可以用服务输出使用系数来衡量。服务输出使用系数是指服务输出额占服务业最终产品使用的比重,其计算公式为:(服务业调出总额+服务业出口总额)/服务业最终产品使用。该指标越高,说明单位服务业最终使用产品中用于满足外地需求的比重越高。

二是服务业对区域间产品流动的影响,可用服务输出依存度来衡量。服务输出依存度是指服务输出额占全部产品输出额的比重,其计算公式为:(服务业调出额+服务业出口额)/(调出总额+出口总额),指标越高,说明服务业生产对区域间产品流动的影响越大。

三是区域间产品流动对服务业的影响,可用服务业生产对输出需求的最终依赖度来衡量。服务业生产对输出的最终依赖度等于输出对该产业的最终诱发额除以该产业各最终需求项目生产诱发额的合计数,用以测量第三产业的生产对产品输出项目的依赖程度大小。如果最终依赖度为1,则说明第三产业对输出是百分百的依赖;如果最终依赖度为0,则说明第三产业对输出不存在依赖关系。

服务业与区域产品流的逻辑关系见图3。

图3 服务业与区域产品流的逻辑关系

服务业调出诱发额=(1-A)-1DC;服务业出口诱发额=(1-A)-1CK;服务业最终需求诱发额=(1-A)-1ZZ;(1-A)-为里昂惕夫逆矩阵,DC、CK、ZZ分别为调出向量、出口向量、最终使用向量。

四、京沪津服务产品流分析

京沪津服务产品流分析如下①因非省级城市无投入产出表或投入产出表不完整,故只对京沪津作分析;以下数据均来自三市投入产出表。。

(一)北京服务产品流分析

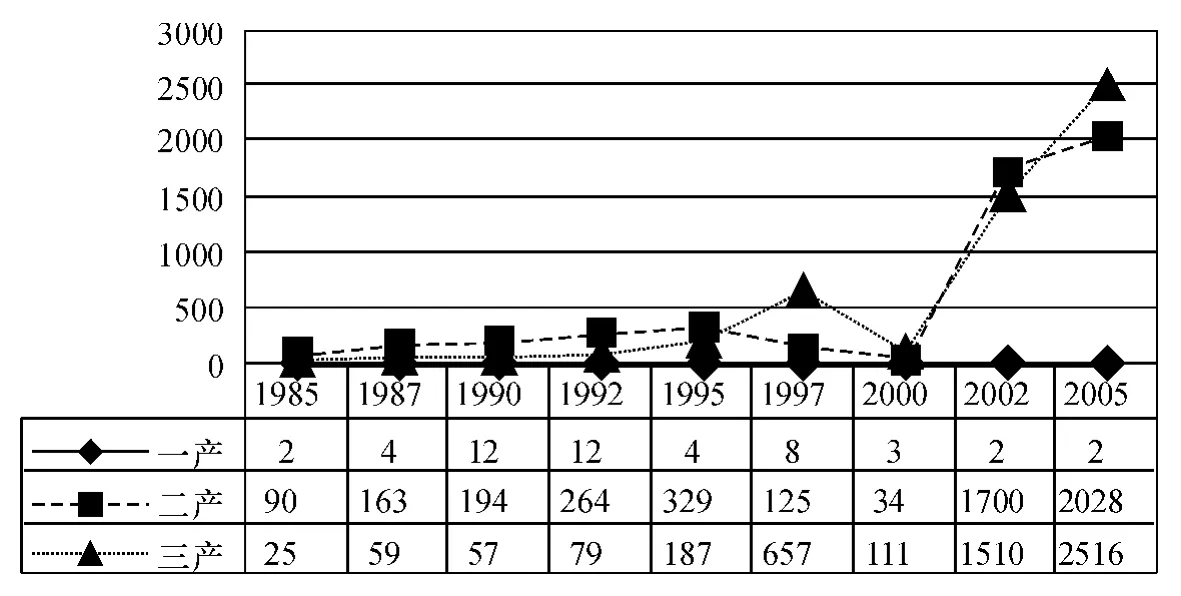

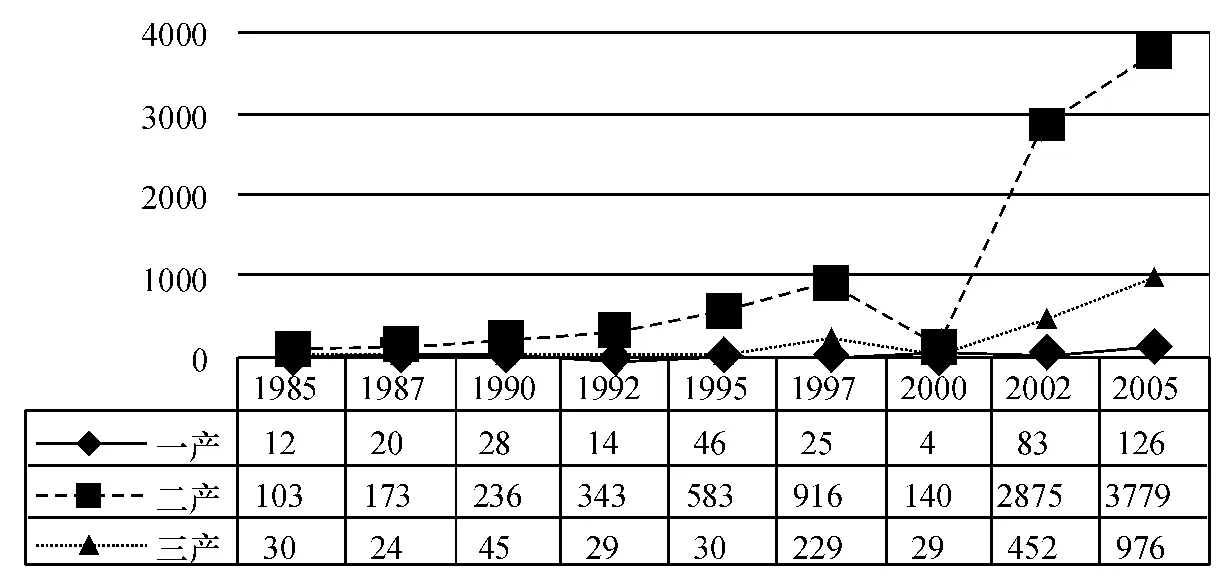

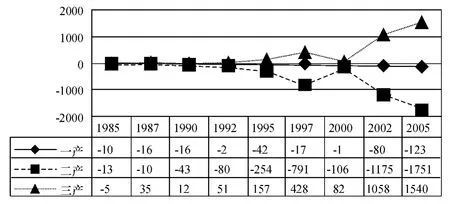

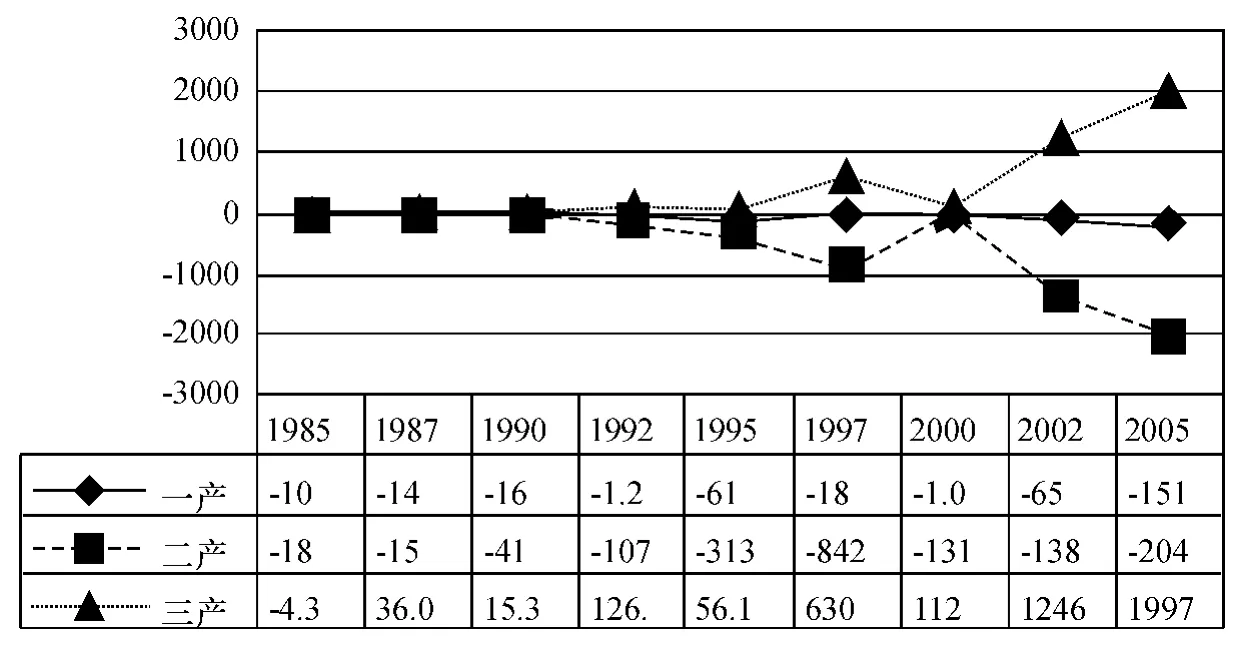

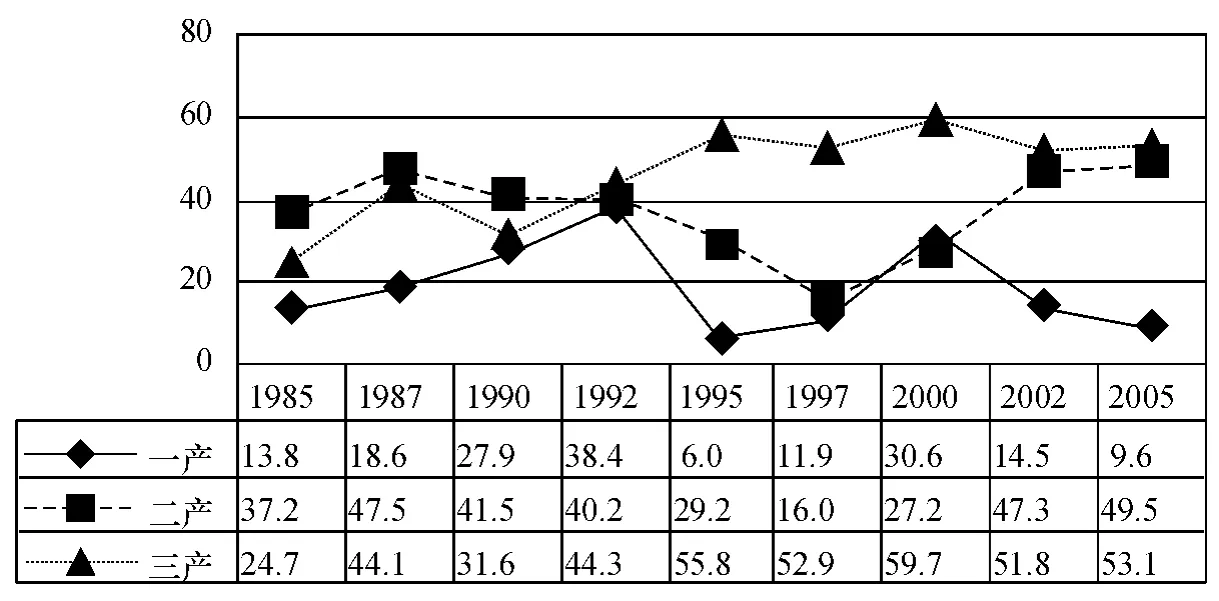

从国内服务产品流来看,自1985年以来,北京市第三产业的调出迅速增长,服务产品调出占总调出的比重由1985年的21%上升到2005年的55%,成为北京市国内产品输出的主体。根据其增长态势可大致分为三个阶段:(1)1985—1992年,服务调出呈缓慢增长态势,服务调出额从1985年的25亿元增长至1992年的79亿元。这个时期,第三产业发展相对滞后,且受计划经济影响,产业市场化、社会化、专业化程度较低,影响了服务产品的流通。(2)1992—2000年,服务调出波动较大,前期加速增长,后期急速下降,1997年第三产业调出额首次超过第二产业调出额。这一时期,中央颁布了《关于加快发展第三产业的决定》,第三产业日益受重视,出现了加速发展的势头,服务调出随之加速增长。1997年由于受东南亚金融危机的影响,国内服务市场一度出现萎缩,导致服务调出额急速下降。(3)2000—2005年,服务调出呈直线上升态势,服务调出额从2000年的111亿元一路攀升至2005年的2516亿元(见图4)。这一时期,北京市加快产业结构调整,第三产业取得长足发展,对外服务功能迅速增强。服务调入的规模与波动幅度均小于服务调出,但也出现与服务调出相似的阶段性特征,1985—1992年呈低速徘徊态势,1992—2000年先加速增长后急速下降,2000—2005年呈直线上升态势(见图5)。从三大产业的调出额来看,前10年(即1985—1995年)呈现“二三一”格局,工业产品调出多于服务产品调出;后10年(即1995—2005年)变为“三二一”格局(绝大部分年份),服务产品调出超过工业产品调出。三大产业的调入额则一直保持“二三一”格局,工业品一直是调入最多的产品。从三大产业的净调出额来看,第三产业自1987年以来一直保持“顺差”状态,且“顺差额”不断扩大,而第二产业则一直处于“逆差”状态,且“逆差额”也不断扩大,二、三产业净调出额呈现“剪刀型”发展态势。第一产业一直处于“逆差”状态,但波动幅度较小(见图6)。

图4 1985—2005年北京市三大产业调出额(亿元)

图5 1985—2005年北京市三大产业调入额(亿元)

图6 1985—2005年北京市三大产业净调出额(亿元)

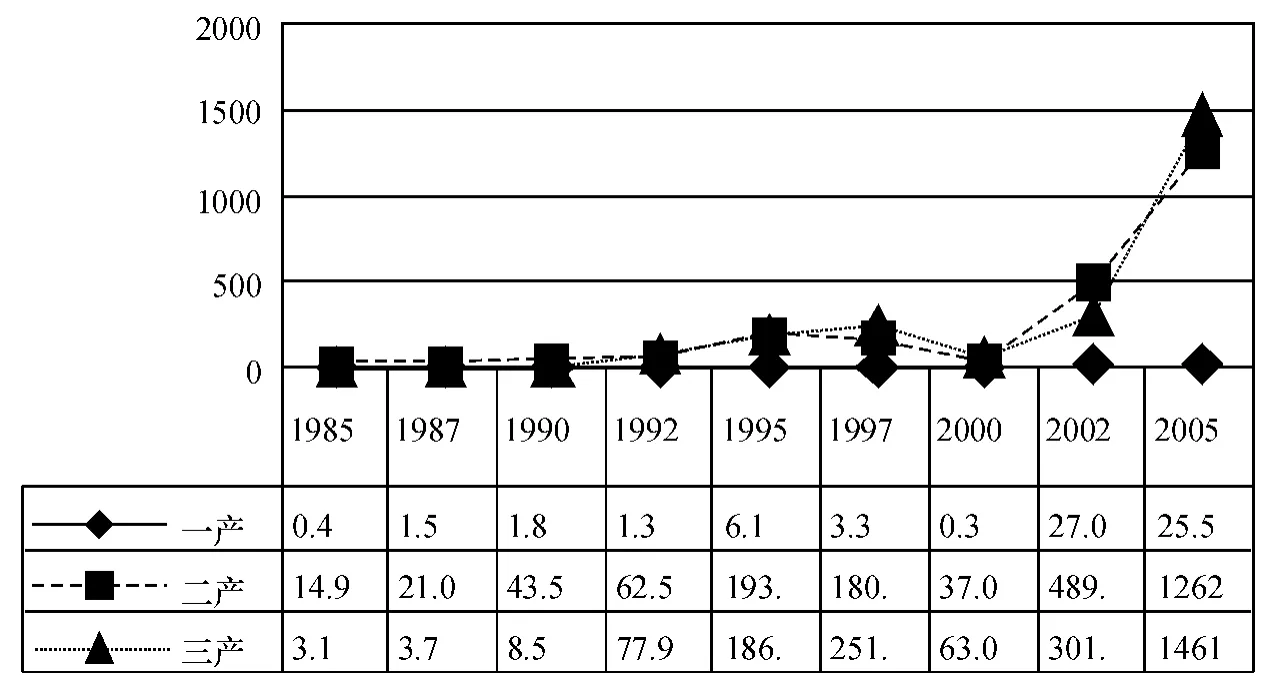

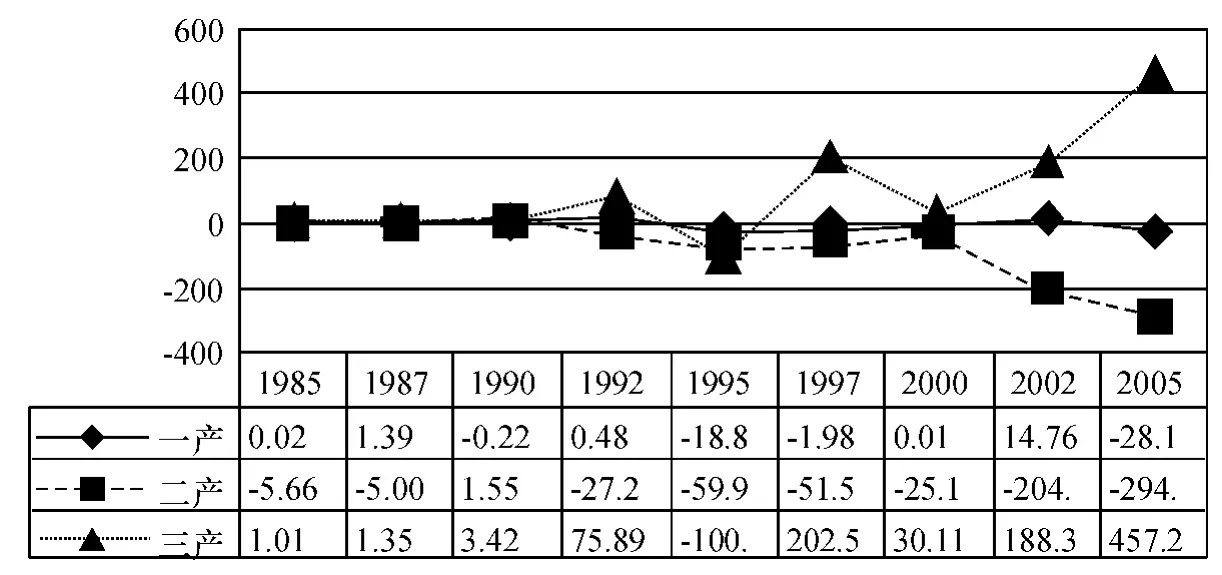

从国际服务交换来看,自1985年以来,第三产业出口额和进口额存在与调出额和调入额相似的阶段性特征,1985—1992年为缓慢增长和低速徘徊阶段,1992—2000年为波动阶段,2000—2005年为快速增长阶段。2001年,中国加入世界贸易组织,服务市场逐步对外开放,得益于这种“入世”引致的“市场红利”和第三产业的快速增长,北京市的服务出口额从2000年的63亿元迅速攀升至2005年的1 461亿元,成为改革开放以来服务出口增长最迅速的时期(见图7)。从净出口额来看,第三产业与第二产业的净出口额也呈现“剪刀型”态势,三产的“顺差额”不断扩大,而二产的“逆差额”也不断扩大(见图8)。与国内服务交换相比,第三产业出口额、净出口额均小于调出额、净调出额,这一方面与国际国内服务市场开放程度有关,另一方面也说明北京市第三产业在国内市场比在国际市场优势更加明显。

图7 1985—2005年北京市三大产业出口额(亿元)

图8 1985—2005年北京市三大产业净出口额(亿元)

综合国内和国际的服务产品流,将调出与出口合为输出,将调入与进口合为输入,净调出与净出口合为净输出。数据显示,1985—2005年,北京市第一产业、第二产业一直处于“逆差”状态(即净输出额为负数),而第三产业则一直保持“顺差”状态(即净输出额为正数),且三产“顺差额”与二产“逆差额”均不断扩大,两者形成“剪刀型”态势(见图9)。以上分析表明,第三产业已经成为北京向其他地区输出产品的主体产业,而且第三产业是惟一“盈余”的产业,而且“盈余额”不断扩大。第二产业虽然调出额仍较高,但其“逆差额”却不断扩大,这说明工业品供应对外地的依赖程度越来越高。从某种程度上说,北京市与其他地区的产品流动格局是:服务产品供给处于“剩余”状态,工农业产品供给处于“不足”状态,以服务产品的输出来换取外地的工农业产品,以满足本地对工农业产品的需求。

从服务产品流所占比重来看,1985—2005年,北京市第三产业输出额占第三产业最终使用额的比重呈上升趋势,并在1995年开始超过50%,2000年高达59%。第一产业、第二产业的输出额占各自产业的最终使用额的比重没有明显的上升或者下降的趋势,但其比重均未超过50% (见图10)。这说明,北京服务产品生产主要以满足外地需求为主,而工农业产品生产则主要以满足本地市场为主。从第三产业对区域产品流动的依赖性来看,2005年,北京市第三产业对输出的最终依赖度为0.54,而对最终消费和资本形成的依赖度仅为0.27和0.19,这说明北京第三产业生产100个产品就有54个产品是由输出需求所诱发的,第三产业属于依赖输出型产业,这与全国第三产业主要由国内消费驱动的特征恰恰相反。北京第三产业的上述特征固然与其作为全国首都和国际化大都市的特殊性密切相关,但也从一定程度上说明第三产业的可流动性(可贸易性)并不差,那种认为服务业缺乏可贸易性,属于本地市场消费驱动型产业的观点是值得商榷的。

图9 1985—2005年北京市三大产业净输出额(亿元)

图10 1985—2005年北京市各大产业外向度(产品输出额/该产业最终使用)(%)

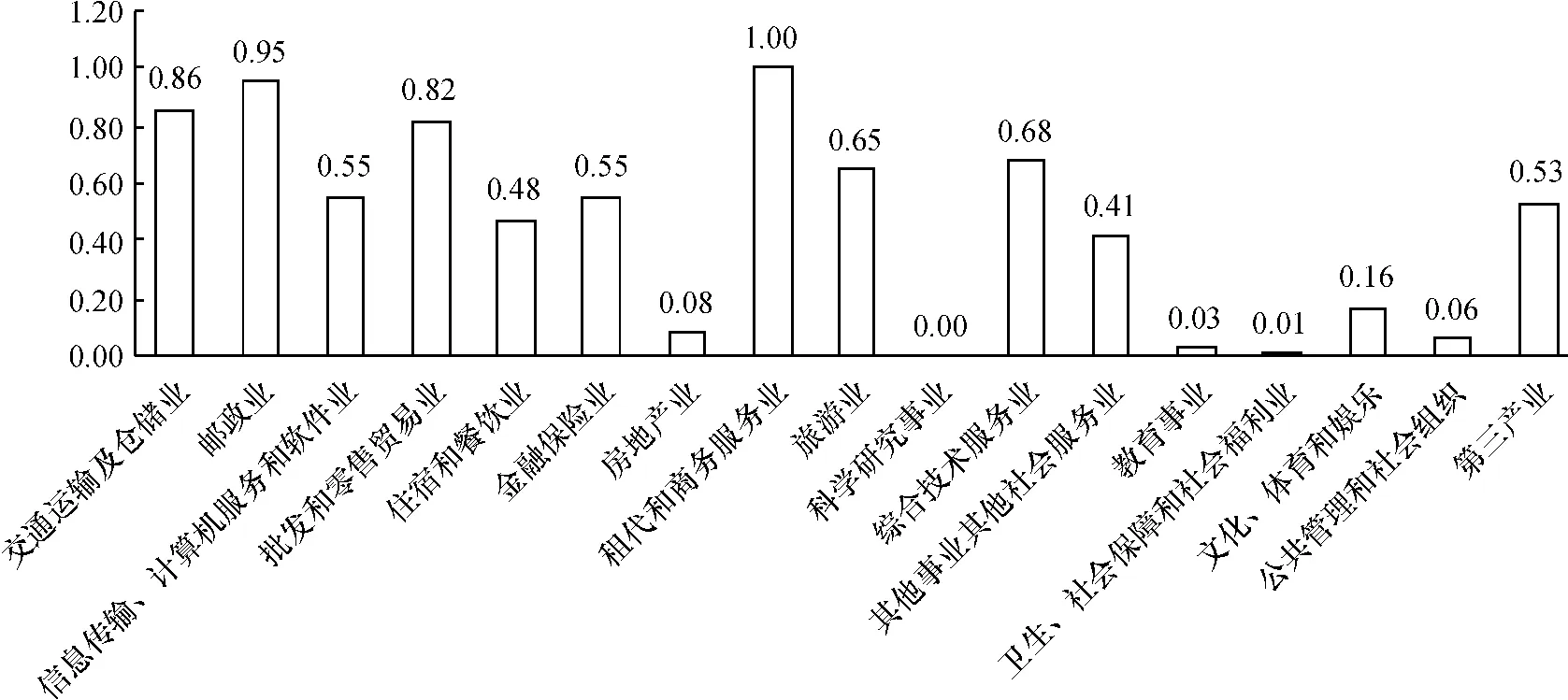

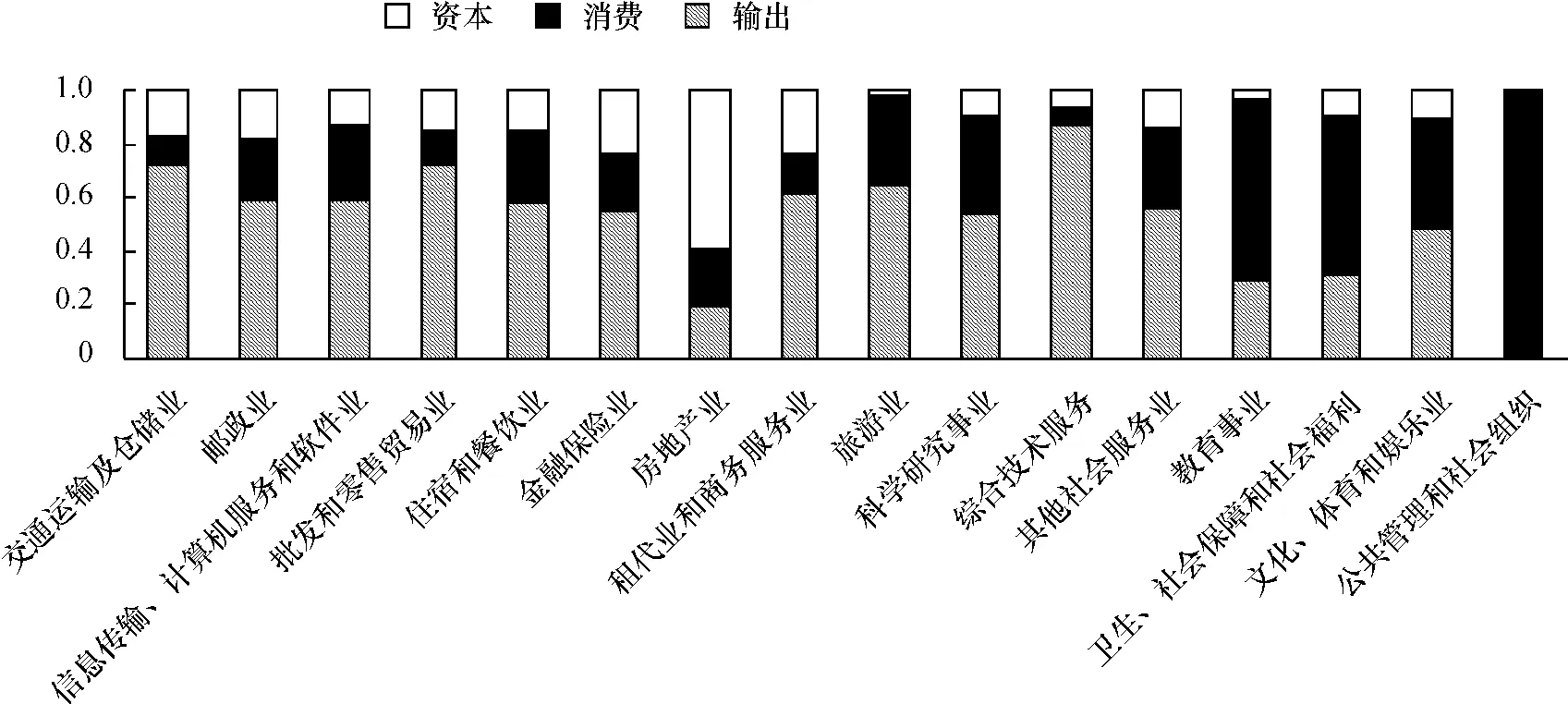

从特定服务行业的区域流动来看,在第三产业的4个层次中,无论是服务输出额、行业外向度(服务行业输出额占该行业最终使用额),还是输出依赖度(服务行业出口诱发额+服务行业调出诱发额/该服务行业最终需求诱发额),第一层次的流通行业(如交通运输、批发零售)和第二层次中的为生产服务的行业(如租赁和商务服务业、金融保险业、信息传输计算机服务和软件业)的值比较高,而第三层次和第四层次中的公共服务行业(如教育、文化、卫生等)的值比较低。从服务输出额看(见表4),2005年,北京市第三产业中输出额最高的前5个行业依次为批发零售和贸易业(1333.7亿元)、租赁和商务服务业(799.2亿元)、交通运输及仓储业(520.5亿元)、信息传输计算机服务和软件业(471.3亿元)、金融保险业(263.6亿元),而文化体育和娱乐业、公共管理和社会组织、教育事业、卫生社会保障和福利业则囊括了倒数前4位。从行业外向度看(见图11),排在前5位的行业依次为租赁和商务服务业(0.98)、邮政业(0.95)、交通运输及仓储业(0.86)、批发和零售贸易业(0.82)、综合技术服务业(0.68),教育事业、卫生社会保障和福利业、公共管理和社会组织则囊括了倒数前3位。从输出依赖度看(见表5),15个行业中有10个行业的外地依赖度大于0.5,其中,排在前5位的行业依次为批发和零售贸易业(0.73)、租赁和商务服务业(0.71)、交通运输及仓储业(0.61)、旅游业(0.59)、综合技术服务业(0.57),而教育事业(0.18)、公共管理和社会组织(0.08)、卫生社会保障和福利业(0.04)则囊括了倒数前3位。上述特征与北京市服务业的内部结构有关。从总体上看,第一层次和第二层次的服务行业在第三产业中的比重较高,对外输出量也相应较高。另一方面,与各服务行业的属性也不无关系,第一层次和第二层次的服务行业本身的流动性较强,且随着现代信息技术的发展,这种流动性不断增强;而且这些行业与工业品的流通密切相关,工业品的流动必然会带动商贸、交通、金融等服务产品的流动。而第三、第四层次的服务行业如教育、卫生等,由于受一些制度性因素的影响(如户籍、社保等因素),异地消费存在较多障碍,因此流动量比较小。最为明显的例子是2005年北京市教育业增加值为315.17亿元,远高于住宿和餐饮业的182.81亿元,但其输出额却不到住宿餐饮业的1/ 10。

表4 2005年北京市各服务行业输出情况(亿元)

图11 2005年北京各服务行业外向度

表5 2005年北京市各服务行业最终需求依赖度

(二)上海服务产品流分析

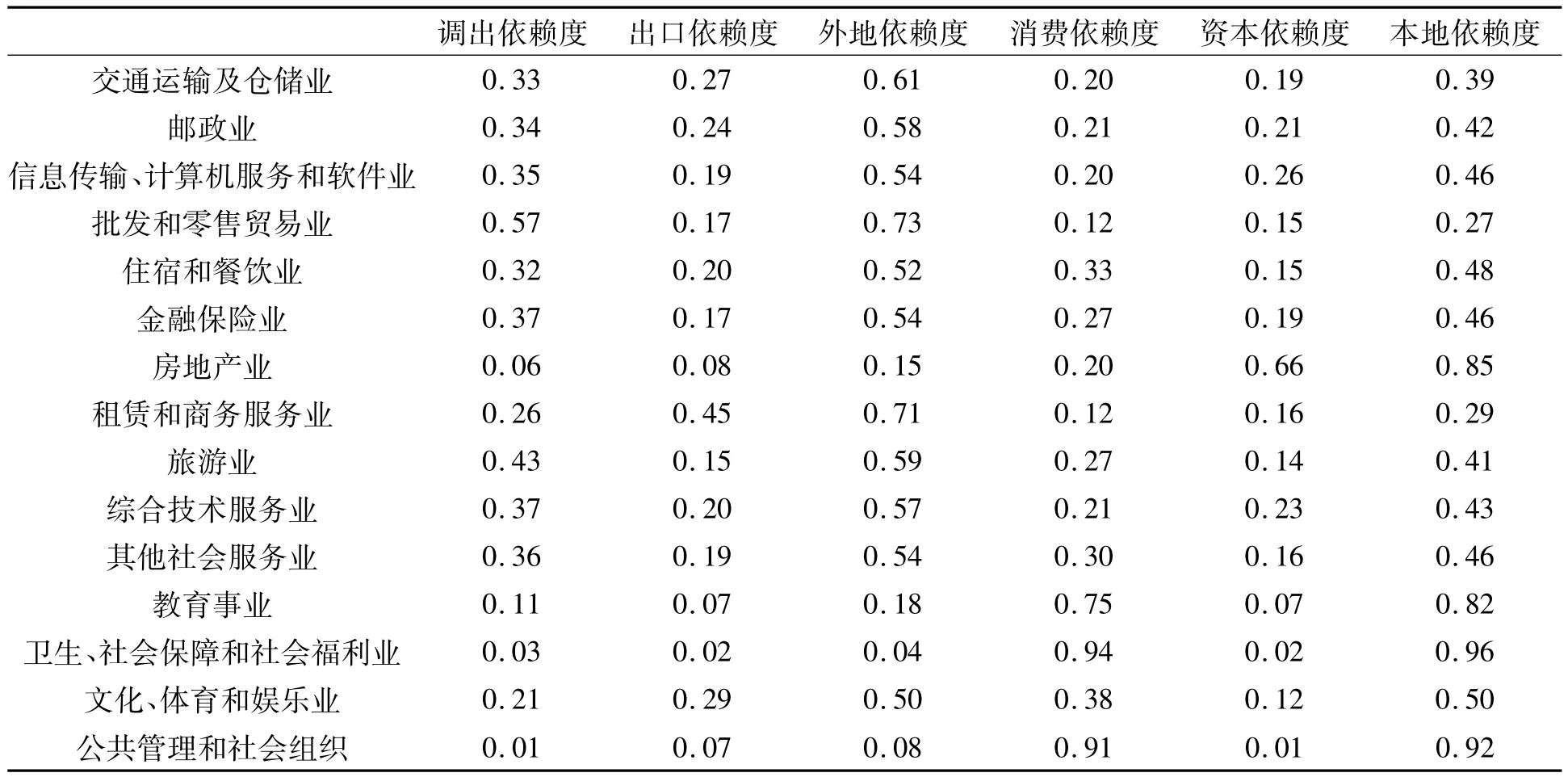

从国内服务产品流来看,近年来,上海第三产业的调出额、调入额和净调出额均获得迅速增长,分别从2002年的971.8亿元、216.4亿元和755.4亿元迅速增长至2005年的2219.7亿元、862.7亿元和1357亿元(见表6),第三产业调出额、调入额和净调出额占全部调出额、调入额和净调出额的比重也分别从2002年的0.27、0.10和0.36迅速增长至2005年的0.41、0.26和0.64。与其他产业相比,2002年、2005年第三产业调出额、调入额均低于第二产业、高于第一产业,虽然第三产业调出额仍小于第二产业调出额,但其增长速度则大大快于第二产业,两者的差距由2002年的1666.02亿元迅速缩小为2005年的1020.80亿元。2002年,第三产业净调出额低于第二产业净调出额147.9亿元,2005年则反超第二产业424.5亿元,跃居三大产业之首。以上数据表明,在上海市与国内其他地区的产品流动中,工业品仍是主体,但服务产品却有后来居上之势,工业产品和服务产品在国内市场中均表现出一定的竞争优势,但服务产品优势更加明显,且这种优势迅速增强,成为区域产品流中“盈余”最多的产品。

表6 2002、2005年上海市三大产业调入调出情况

从国际服务产品流来看,近年来上海的服务出口和服务进口均获得较快增长(见表7)。第三产业出口额和进口额分别从2002年的508.93亿元和482.01亿元迅速增长至2005年的1548.31亿元和1682.01亿元,第三产业出口额和进口额占总出口额和总进口额的比重分别从2002年的0.15和0.12迅速上升至2005年的0.29和0.26,足足提高了14个百分点。第三产业净出口额则由2002年的26.92亿元下降为2005年的-133.70亿元,由“顺差”变为“逆差”。与国内服务产品流相比,服务出口额仍小于服务调出额,而服务进口额则高于服务调入额。以上数据显示,随着国际服务市场的进一步开放,上海服务产品的国际流动迅猛发展,在国际产品流中的比重显著上升,但服务进口增长快于出口增长,国际服务产品流由“顺差”变成“逆差”,这与国内服务产品流顺差额迅速扩大形成鲜明的对比,说明上海服务产品在国际市场中的表现不如国内市场,竞争优势不够明显。

表7 2002年、2005年上海第三产业进出口情况

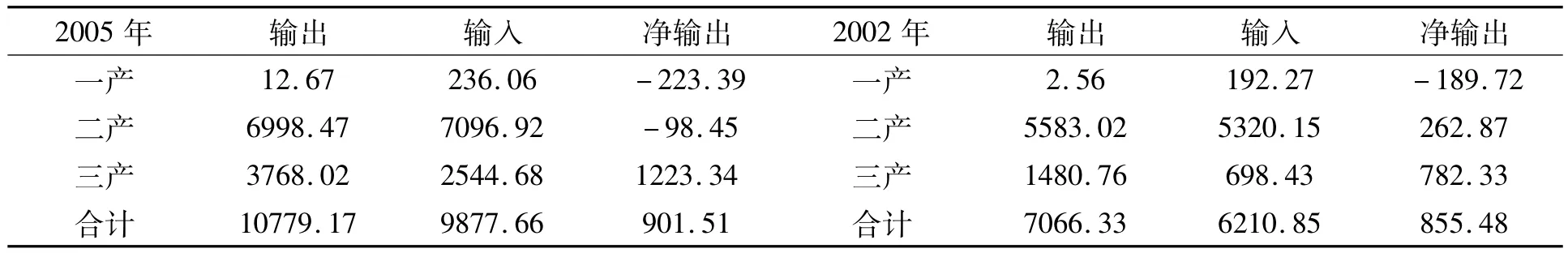

综合国内和国际服务产品流,将调出与出口合为输出,将调入与进口合为输入,净调出与净出口合为净输出。数据显示(见表8),上海服务输出和服务输入分别从2002年的1480.76亿元和698.43亿元迅速增长至2005年的3768.02亿元和2544.68亿元,服务输出和服务输入占总输出和总输入的比重分别从2002年的0.21和0.11上升至2005年的0.35和0.26,分别上升了14和15个百分点。服务净输出从2002年的782.33亿元增长至2005年的1223.34亿元,成为三大产业中惟一“顺差”的产业。与其他产业相比,第三产业的对外输出量仍小于第二产业,但其增长却快于第二产业,且两者的差距由2002年的4102.26亿元迅速缩小至2005年的3230.45亿元。另一方面,第三产业一直是净输出最多的产业,在2005年则成为惟一“顺差”的产业,从某种程度上说,上海市与其他地区的产品流动格局是:第三产业在国内外市场中的竞争优势最明显,服务产品供给处于“剩余”状态,工农业产品供给处于“不足”状态,以服务产品的输出来换取外地的工农业产品,以满足本地对工农业产品的需求。

表8 2002年、2005年上海第三产业输出输入情况

从服务产品流所占比重来看,2002年、2005年第三产业输出额占最终使用额的比重为0.45,位居三大最终使用项目之首(2005年最终消费、资本形成的比重分别为0.28和0.27)。从第三产业对区域产品流的依赖性来看,2005年上海第三产业对输出的最终依赖度高达0.53,而对最终消费和资本形成的最终依赖度仅为0.23和0.24,说明上海第三产业生产100个产品中就有54个产品是由输出需求所诱发的,而仅有23和24个产品是由最终消费和资本形成的需求所诱发的,服务业属于依赖输出型产业,这与全国第三产业生产主要依赖最终消费的特征恰恰相反。

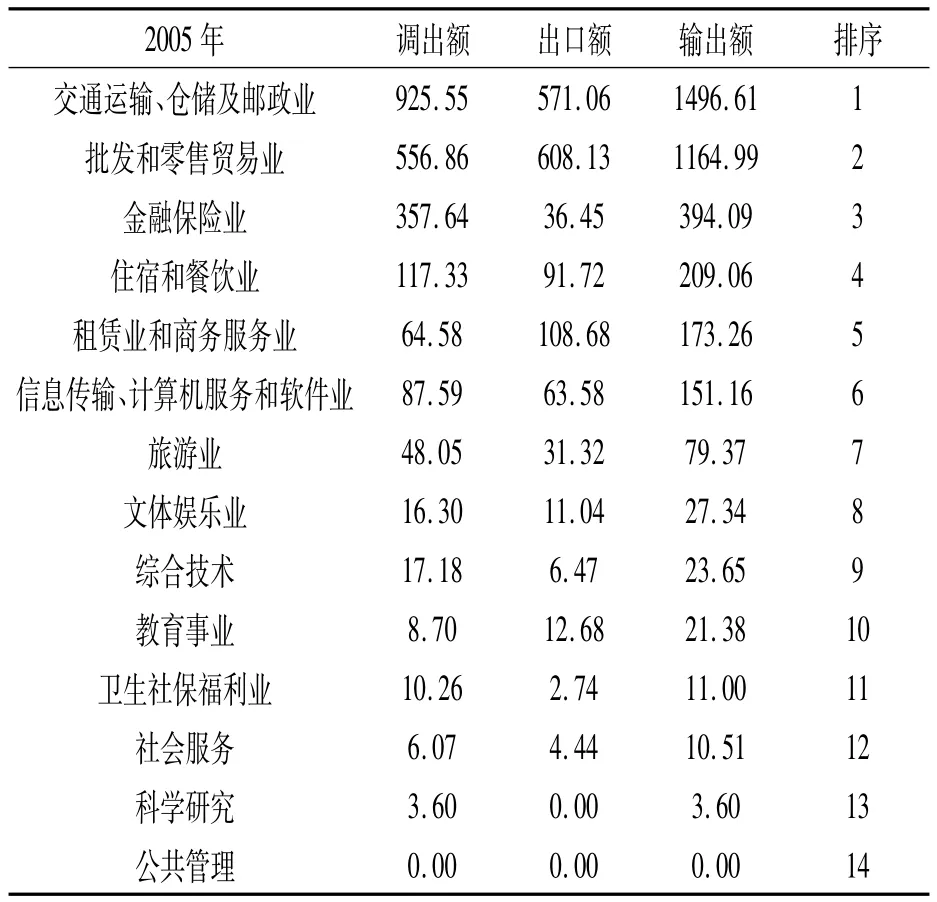

从特定服务行业的区域产品流来看,第三产业的第一层次流通行业输出额最高,其次为第二层次中为生活和生产服务的行业,第三层次和第四层次的服务行业输出额则相对较低(见表9)。2005年上海服务输出排在前3位的分别为交通运输及仓储业、批发零售和贸易业、金融保险业,这显示了上海作为航运中心、贸易中心和金融中心的地位。其中,交通运输及仓储业的调出和出口额分别高达925.55亿元和571.06亿元,说明上海国内航运中心的地位已经非常突出,并正向国际航运中心迈进。批发零售贸易业的调出和出口额分别为556.86亿元和608.13亿元,说明上海的批发零售业对国内和国外市场均有较强的辐射力。金融保险业的调出额和出口额分别为357.64亿元和36.45亿元,说明当前上海的金融保险业主要服务于国内市场,国际化程度仍有待提高。随着建设国际金融中心的加快推进,上海已基本建立包括证券市场、银行间市场、外汇市场、期货市场、黄金市场等在内的功能齐全的金融市场体系。其中,银行间市场、外汇市场和黄金市场是全国惟一的金融交易平台,证券市场和期货市场等则为全国金融市场的重要组成部分,这些重大金融市场为全国各地的企业和居民提供了资金融通、头寸调节和投资理财的平台,极大地增强了上海市金融业集聚辐射功能。

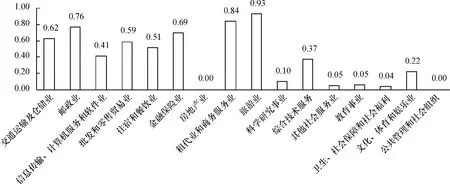

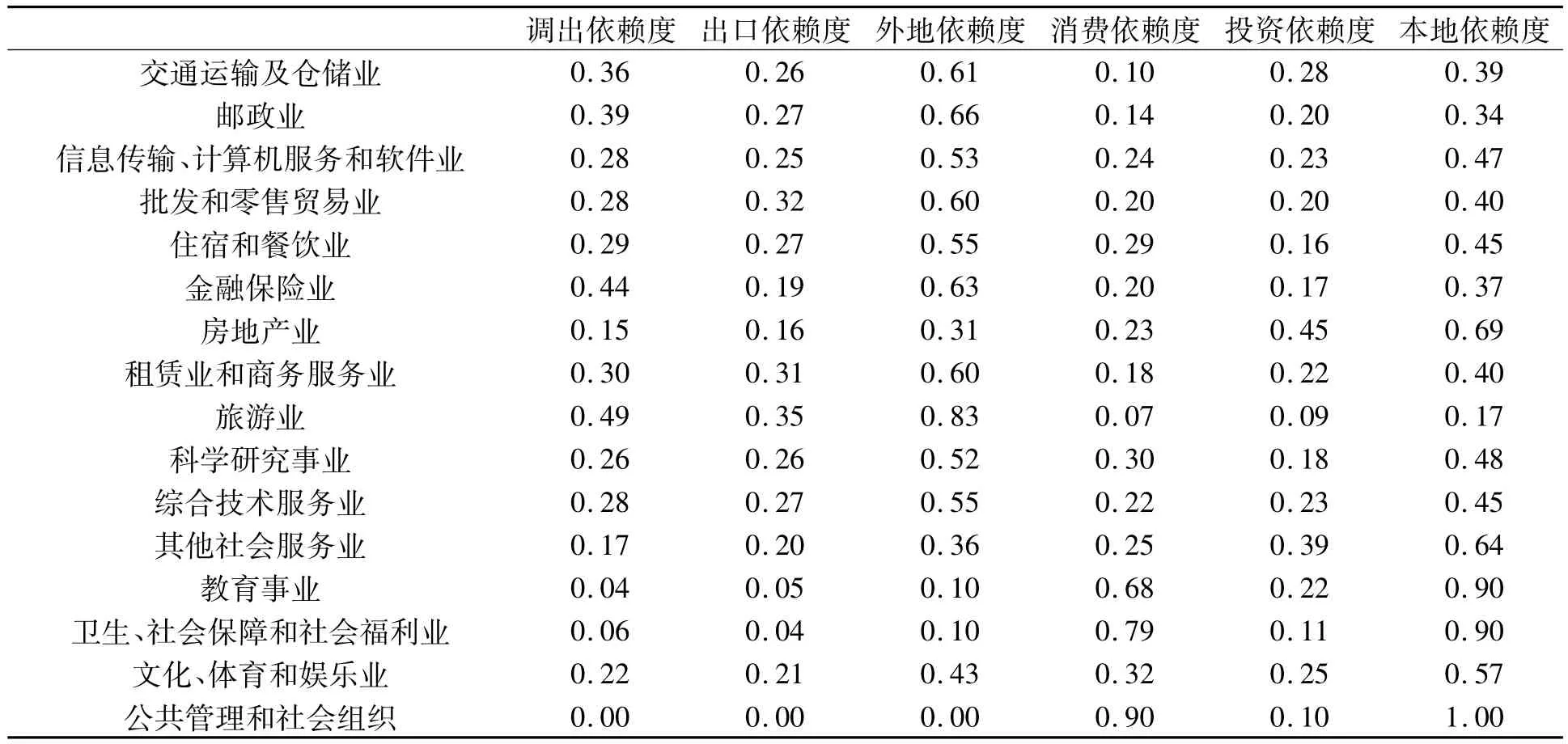

从特定服务行业的外向度来看,第三产业内部各行业差异较大(见图12)。2005年上海第三产业中输出额占最终使用额的比重大于0.5的行业有7个,依次为旅游业、租赁和商务服务业、邮政业、金融保险业、交通运输及仓储业、批发和零售贸易业、住宿和餐饮业;输出额占最终使用额比重小于0.5的行业有9个,依次为信息传输计算机服务和软件业、综合技术服务业、文化体育和娱乐业、社会服务业、教育事业、科学研究事业、卫生社会保障和福利业、房地产业、公共管理和社会组织。从特定行业对输出需求的最终依赖程度来看(见表10),2005年上海第三产业16个行业中有10个行业的外地依赖度高于50%,依次为旅游业(0.83)、邮政业(0.66)、金融保险业(0.63)、交通运输及仓储业(0.61)、批发和零售贸易业(0.60)、租赁和商务服务业(0.60)、住宿和餐饮业(0.55)、综合技术服务业(0.55)、信息传输计算机服务和软件业(0.53)、科学研究事业(0.53)。外地依赖度低于50%的有6个行业,依次为文化体育和娱乐业(0.43)、其他社会服务业(0.36)、房地产业(0.31)、教育事业(0.10)、卫生社会保障和社会福利业(0.10)、公共管理和社会组织(0.00)。

表9 2005年上海市服务输出情况(亿元)

图12 2005年上海各服务行业外向度

表10 2005年上海市各服务行业各最终需求依赖度

以上分析显示,上海作为国际大都市,其服务业总体上是外需拉动型的,旅游、金融、物流、商贸等大部分盈利性服务业主要依赖外地市场需求,而教育、卫生、文化等公共服务则主要依赖本地需求。这不同于全国或省域服务业,从全国和省域范围来看,服务业是依赖消费性产业,其对消费的依赖程度最大,其次是对出口的依赖,最低的是对资本形成总额的依赖。

(三)天津服务产品流分析

从国内服务产品流来看,2002年天津服务业调出额、调入额、净调出额分别为654.35亿元、845.82亿元、-191.47亿元,总体上处于“逆差”状态。其中,第一层次的批发零售业、交通运输业等流通行业处于“顺差状态”;第二层次的金融保险、租赁和商务服务业,以及第三层次和第四层次的多数行业则处于“逆差状态”。批发零售业的调出额和净调出额分别高达277.60亿元和89.88亿元,均位居第三产业之榜首。交通运输业的调出额和净调出额分别为185.50亿元和81.56亿元,均位居第二。以上数据显示,在国内市场中,天津市的批发零售、交通运输等传统流通行业优势较为明显,而金融保险、商务服务等现代服务业则仍显优势不足。

从国际服务产品流来看,2002年天津第三产业出口额、进口额、净出口额分别为79.94亿元、64.48亿元、11.46亿元。虽然国际服务产品流总体上处于“顺差”状态,但是其规模则远小于国内服务产品流,出口额、进口额分别仅为调出额、调入额的11.6%、7.6%,这说明天津的国际服务产品流仍处于较低水平,需要进一步开放服务市场,推动国际服务产品流的加快发展。从特定行业来看,交通运输及仓储业的国际产品流规模位居榜首,其出口额、进口额分别高达75.94亿元、64.48亿元,占第三产业出口额、进口额的比重分别高达76.2%、73.9%,其净出口额为10.2亿元,也位居榜首。金融保险业、租赁和商务服务业国际产品流规模较小,其出口量仅为交通运输及仓储业的0.3%、8.2%,且都处于“逆差”状态。以上数据显示,在国际服务产品流中,天津市的行业结构较为简单,过于依赖传统流通行业,而新兴服务行业则相对发展不足。

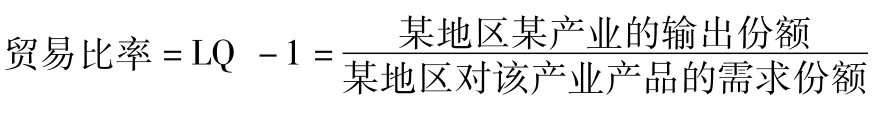

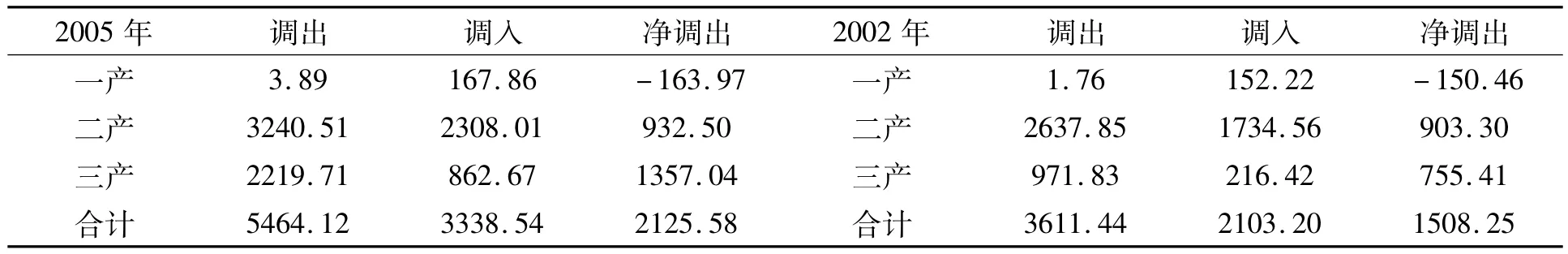

从第三产业的外向度来看,2002年天津市第三产业输出最终使用系数是43.15%,最终消费使用系数是39.5%,投资使用系数是17.3%。在第三产业各行业中,综合技术服务业的输出最终使用系数位居榜首,高达94.97%,其次为交通运输及仓储业(90.35%),输出使用系数超过50%的行业还有租赁和商务服务业(67.73%)、批发和零售贸易业(78.71%)、信息传输计算机服务和软件业(59.75%)、住宿和餐饮业(52.09%)、旅游业(64.38%),教育、卫生、公共管理等第三层次和第四层次的输出使用系数较低,均低于30%。从第三产业对区域产品流的依赖性来看(见图13),2002年天津市第三产业对输出的最终依赖度为0.57,16个服务行业中有11个行业对输出的最终依赖度大于0.5,分别为综合技术服务业(0.882)、交通运输及仓储业(0.590)、信息传输计算机服务和软件业(0.589)、批发和零售贸易业(0.721)、住宿和餐饮业(0.575)、金融保险业(0.550)、租赁和商务服务业(0.611)、旅游业(0.653)、科学研究事业(0.537)、其他社会服务业(0.569)、邮政业(0.590)。以上数据显示,天津市第三产业总体上属于输出依赖型产业,第一层次和第二层次的绝大部分行业对输出的依赖性较强,而第三层次和第四层次的行业大多属于消费依赖性行业,对本地消费的依赖性较强。

五、启示

根据对北京、上海、天津服务产品流和服务产品输出状况的分析,可以得出对发展我国现代服务业具有重要实践意义的启示。

1.近年来,中国大城市服务产品流迅速发展,成为区域产品流的重要内容,北京市第三产业已经成为区域产品流动的主体产业,且其服务净输出和工业净输出呈现明显的“剪刀型”态势,服务“顺差额”越来越大,工业“逆差额”越来越大,在区域产品流动中主要靠服务业“盈利”。这说明:服务业缺乏可贸易性的观点缺乏实践依据,经不起推敲。数据表明,服务产品输出正逐渐取代工业品输出成为中国大城市对外辐射功能的主要体现者,成为具有较强综合服务功能的大城市的基本特征。要充分发挥中心城市在全国产业分工中的作用,必须关注中心城市服务产品流状况,采取有力措施推动服务产品的输出。

2.大城市第三产业的外向度比较高,第三产业输出最终使用系数均高于消费最终使用系数和资本最终使用系数。北京第三产业输出最终使用系数高达59%,这说明大城市的第三产业属于输出导向型产业,服务产品相当大的部分用以满足外地需求,具有明显的服务输出特征。这与全国第三产业以满足国内最终消费为主,出口占较小比重的特征恰恰相反。因此,简单地说服务业属于消费导向型产业是缺乏论据的。农村、中小城市和大城市等不同区域范围内服务业的需求导向是不同的。就整个国家而言,中国作为世界工厂在国际分工格局中主要承担了工业品输出功能;就国内不同区域而言,大城市在国内产业分工中主要承担服务产品输出功能。

图13 2002年天津市各服务行业最终需求依赖度

3.京沪津第三产业生产对输出的最终依赖度均高于50%,这说明三大产业的产品输出对第三产业具有很大的诱发作用,第三产业生产对输出依赖性大于对消费和资本的依赖性,属于典型的输出依赖型产业。这与全国第三产业生产高度依赖于国内消费,而对出口依赖性不强的特征恰恰相反,因此,简单地说第三产业属于消费依赖型产业是不妥当的。农村、中小城市和大城市等不同区域范围内服务业对各个最终需求项目的依赖程度是不同的。

4.第三产业四层次服务行业的外向度和对最终需求项目的依赖程度差别较大。第一层次(交通运输、批发零售等流通行业)的外向度和对输出的依赖程度较高,表现出很强的外向性,属于外需导向和输出依赖型产业。第二层次(住宿餐饮、金融保险、租赁商务等为生活和生产服务的行业)的外向度和对输出的依赖程度低于第一层次,但大部分高于50%,也属于外需导向和输出依赖型产业。第三层次(科学、教育、卫生、社保等)和第四层次(公共管理行业)的外向度和对输出的依赖程度较低,基本属于内需导向和消费依赖型产业。上述差异与第三产业四个层次的特性密切相关:第一层次的流通行业外向性很强,对服务输出的最终依赖性也比较强。第二层次中的生活服务业的外向度与本地客流量密切相关。大量流动人口到大城市经商、务工、旅游、求学,带动城市生活服务业需求,使这些生活服务业外向度比较高。第二层次中的生产服务业的外向度与大城市的产业结构转型密切相关。大城市在产业结构调整中把加工制造环节转移出去,把研发设计、金融保险、营销策划等高端生产服务业留在本地。这些生产服务业的服务对象随之由本地企业扩展到转移至外地的加工制造企业,外向度因此提高。第三层次中的科技、教育、卫生等行业提供的服务产品相当部分是具有福利性质的公共服务产品,专供本地居民消费,且通过户籍、社保、医保等制度性要素形成消费门槛,在一定程度上将外地人“拒之门外”。就三个直辖市而言,第三产业第四层次中为公共需要服务的部门如党政机关、社会团体、警察等,其主要服务对象局限于本市(如上海、天津),或超出本市(如北京,中央机关和全国性社会团体是为全国服务的),但这些服务向外地的输出在本市投入产出表中没有得到反映。这就使得根据投入产出表计算的第三、四层次服务行业的外向度和对服务输出的依赖程度低于第一、二层次。

5.本文分析进一步说明,服务产品的输出状况是影响服务需求的重要因素(李江帆1994)。在一个封闭的系统中,服务产品的需求全部来自系统内部。这是在对我国区域第三产业作供求分析时通常假定的“默认值”。但在现代社会经济中,经济系统是开放的:系统内外经常发生实物产品和服务产品的输出和输入。实物产品输出已在国内外贸易实践中广为人知。但服务产品输出至今在理论研究和产业实践中仍被忽视。服务产品虽不能移动,但在本地服务人员外出服务或以技术手段扩大服务半径时,或在外地人来本地消费服务时,就实际形成服务产品输出。服务离岸外包就是通过服务产品向国外的输出实现的。如服务产品的输出大于输入,就形成服务产品净输出。这时部分服务需求不是来自本地,而是靠外地市场的支撑。这就否定了服务产品的需求全部来自系统内部,服务业的供求平衡也完全发生在系统内部的假设,使人们在更广的视野上,在国家层面甚至在全球产业分工层面,重新认识服务业的供求平衡问题。理论分析和实证分析都说明:与农村相比,城市的服务产品输出较大;与中小城市相比,大城市特别是直辖市的服务产品输出较大;与一般区域相比,具有服务资源优势的区域(如旅游区)的服务产品输出较大。

本文关于大城市的第三产业属输出导向型产业,第三产业生产对输出依赖性大于对消费和资本的依赖性,属典型输出依赖型产业的研究结论,揭示了我国城市经济发展中不可忽视的一个重要趋势:服务产品输出正逐渐取代工业品输出成为我国大城市对外辐射功能的主要体现者,成为具有较强综合服务功能的大城市的基本特征。虽然中国目前作为世界工厂在国际分工格局中主要承担着工业品输出功能,但中国大城市在国内产业分工中毫无疑问地主要承担服务产品输出功能。为此,从国内看,要充分发挥大城市在全国产业分工中的作用,必须关注大城市服务产品的流向和流量,要把服务产品输出作为发展城市现代服务业的新增长点和重要突破口。要通过扩大流通部门的服务输出,增强生活服务业的服务输出,重点强化生产服务业的输出,改善公共服务部门的服务输出,大幅度增加城市服务业的服务产品输出。从国际上看,中国产业正致力于向“微笑曲线”的两端延伸发展,力图摆脱继续陷于低附加值的制造环节的努力,就是通过强化本国城市生产服务的输出,逐步替代发达国家对中国生产服务的输入,实际上就是在工业领域实行服务产品的“进口替代”。就此而论,本文关于服务产品流和服务产品输出的分析,将为我国产业结构升级优化提供新的解释并指明发展方向。

Beyers,Lindahl.Explaining The Demand For Producer Services.Papers In Regional Science,1996:75.

Melvin,J.R.,1987,The Role of Services in A Small Regional Economy,Discussion Paper,Victoria,B.C.:Institute For Research on Public Policy,25—30.

Smith,Stephen M.Export Orientation of Nonmanufaturing Business in Nonmetropolitan Communities,American Journal of Agricultural Economics,1984,66:145—155.

Swan,N.M.,1985,The Service Sector:Engine of Growth?. Canadian Public Policy,Supplement,Ⅱ:344—350.

樊新生.区位商在区际经济联系测度中的应用.郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2007,(4).

胡霞,魏作磊.中国城市服务业区域间溢出效应与反馈效应分析.产业经济研究,2009,(6).

李冠霖.服务输出:广东经济的新增长点.广东行政学院学报,2000,(6).

李江帆.第三产业的产业性质、评估依据和衡量指标.华南师范大学学报(社会科学版),1994,(3).

中国城市规划设计研究院课题组.陇海—兰新地带城镇发展研究.北京:中国建筑工业出版社,1994:299—315.

朱英明.城市群经济空间分析.北京:科学出版社,2004:78.

【责任编辑:许玉兰;责任校对:许玉兰,杨海文】

F063.1

A

1000-9639(2012)04-0182-18

2012—02—10

教育部哲学社会科学重大课题“加快发展我国生产性服务业研究”(11JZD023);国家社科基金项目“服务业发展与城市群演进的互动机制研究”(11BJL063)

李江帆(1951—),男,广东台山人,经济学博士,中山大学管理学院教授、博士生导师(广州510275);陈泽鹏(1977—),男,广东汕头人,管理学博士,中山大学中国第三产业研究中心特约研究员(广州510275)。