论政治变革手段模式的多样化*

——以十个国家或地区政治变革经验比较为例

黄迎虹

论政治变革手段模式的多样化*

——以十个国家或地区政治变革经验比较为例

黄迎虹

现代社会政治变革存在四种基本手段:改革、革命、社会运动和征服。从现代政治变革十个典型国家或地区的实践来看,这四种手段被交替复合使用,从而呈现出多种政治变革模式:以革命为主的英法变革模式,以改革与征服为主的意日模式,改革与革命双重奏的中俄模式,以及夹杂社会运动的印度、东欧模式等。这种分析说明,政治变革手段并不单一,也并非改革、革命二元对立格局,各种手段各有利弊,多样化地运用政治变革手段,创造性地改善或探索新的政治变革模式,对一国的稳定、长续、有效的政治变革具有独特的理论和现实意义。

社会政治变革;变革手段;社会运动

现代世界是一个急剧变革的时代。这种变革在剧烈的争论和斗争中蜿蜒前行。就变革的目标而言,存在自由主义、社会主义、威权主义、法西斯主义等争论;就变革的手段而言,存在改革、革命乃至其他手段的争夺。政治变革的成败、收益和代价,既与目标有关,也与手段有关。恰当的政治变革手段,是推动理想的政治变革目标的前提和保障。对政治变革手段的研究和分析,在一定意义上,构成政治变革手段反思的话语框架,它约束、规范乃至支撑政治变革手段的理论与实践,从而引导政治变革的进程。

从当前国内主流的研究来看,“改革与革命”被视为最重要的政治变革手段,它们长期主导着中国政治变革的理论和实践,构成这种“改革—革命”反复更替的二元格局①这主要表现在三个研究领域:(国内外的)政治学基本理论、马克思主义思潮研究、中国近现代史研究。国内政治学通行教材及部分国外教材,通常将改革与革命列为政治发展、政治现代化的主要选项。马克思主义传统中认为推动人类社会进步的主要手段是革命与改良,因而存在正统社会主义与费边社社会主义(或修正主义)的区别。对此,可参见王浦劬:《政治学基础》,北京:北京大学出版社,1995年,第376—417页;王沪宁:《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》,上海:上海人民出版社,1994年,第575—627页;陈振明:《政治学:概念、理论和方法》,北京:中国社会科学出版社,1999年,第386—400页;孙关宏:《政治学概论》,上海:复旦大学出版社,2003年,第342—348页;杨光斌:《政治学导论》第4版,北京:中国人民大学出版社,2011年,第336—343页;[美]安东尼·奥罗姆著、张华青等译:《政治社会学》,上海:上海人民出版社,1989年,第5—6页;[美]亨廷顿著、王冠华等译:《变化社会中的政治秩序》,北京:三联书店,1989年,第241—250、316—332页;[波]卢森堡:《社会改良还是社会革命?》,北京:三联书店,1958年,第15—22页。中国近现代史对革命与改革的讨论可参见下页注释1。。对于这种二元格局,部分政治思想家和实践者们也曾尝试突破,比如清末的“告别改良”、20世纪80年代的“告别革命”等努力①参见周志忍:《革命与改良:清末社会变革的艰难抉择》,《江苏大学学报》社会科学版2002年第1期;张宝明:《启蒙与革命——“五四”激进派的两难》,上海:学林出版社,1998年,第38—65页;李泽厚、刘再复:《李泽厚、刘再复对话录:告别革命——回望20世纪中国》第4版,香港:天地图书有限公司,2004年,第284—305页。,但最终都不能不以“无奈论”告终②马勇:《超越革命与改良》,上海:上海三联书店,2001年,第1—2页。。

必须看到,作为一种社会行为,政治变革乃是话语与行动相互建构的过程。对政治变革手段的理解和反思,引导和约束着政治变革实践。要走出这种二元对立的格局,亟需我们突破一国视野的局限,从多国类比的经验分析入手,探究和总结世界近现代化以来一些重要国家的政治变革实践经验,为探讨新的可能提供智识资源。

为此,本文选取近现代政治变革具有突出意义的十个国家和地区的实践经验,结合一定的理想类型分析,采用比较政治学的研究方法,分析政治变革手段和模式的类型学问题。首先,我们区分政治变革的四种基本手段;其次,探讨四种手段在十个国家和地区近现代化过程中的应用情况,归纳其主要组合模式;最后,总结全文分析并指出本文的研究意义。

一、政治变革的四种基本手段

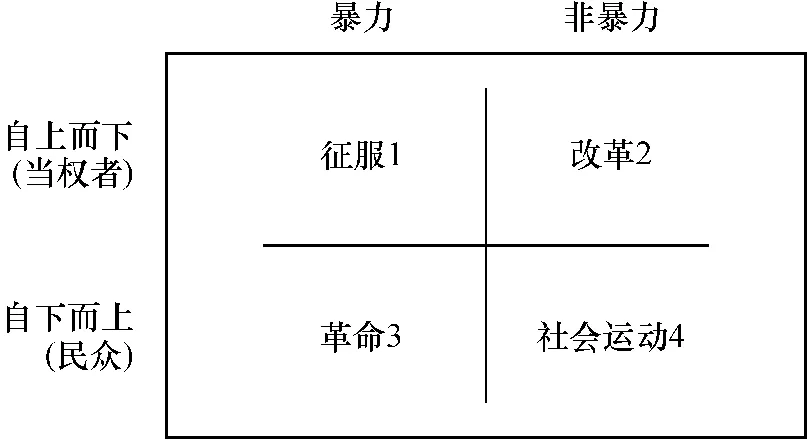

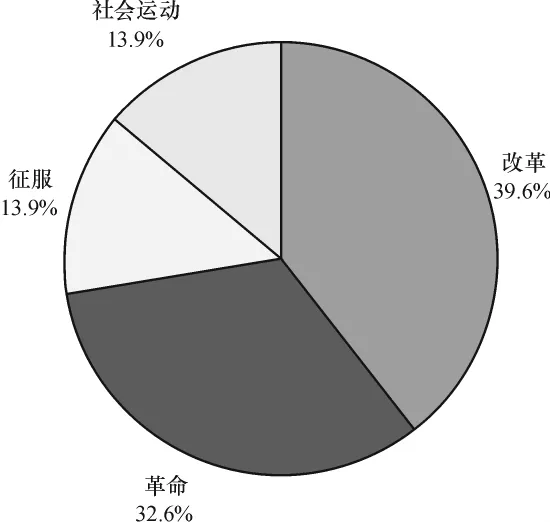

按照政治变革的主体和方向(自上而下或自下而上)、政治变革的方法(暴力或非暴力),可以将政治变革划分为四种基本手段(如图1):

图1

(一)自上而下的暴力变革:征服(conquest)

从国内政治的角度看,自上而下采取暴力进行变革,似乎不合逻辑。因为当权者一般无须再通过暴力手段推翻自身来推动变革,只需通过其合法权威,借助于法律、政策和行政等力量推动变革即可。即便有时不得不诉诸于暴力,也是为了维护和确保上述措施得以有效实施,而绝非要越俎代庖,仅用或主要运用暴力推动变革。但是,从国际政治的角度看,却存在大量征服改造的例子,尤其近代以来的西方殖民主义扩张和两次世界大战,在改变全球格局的同时也深刻影响了各被占领国的政治社会变革。这种方式,可以称之为征服(主要是外部意义的)。

当然,当国内的当权派与有实力的反对派出现重大纠纷乃至于分裂时——如美国南北两方因为黑人解放问题而导致内战等,一方会以战争的方式迫使另一方屈服,并按胜利方的意愿实现社会政治变革。这种方式也可以称之为征服(内部意义的)。

(二)自上而下的非暴力变革:改革(Political Reform)

所谓的改革,是“指渐进的、缓慢的、局部改变阻碍社会前进的政治制度、政治结构及其活动方式的行为。政治改良一般是自上而下的、不能触动现有政治制度和政权机构的基础,对现有社会秩序不具备破坏性”③《中国大百科全书·政治学卷》,北京:中国大百科全书出版社,2004年,第488页。在本文中,改革与改良被视为同一个意义的不同表述,这与英文中只有Political Reform的表述相应。。

进行改革时,当权者通常无须采取暴力,虽然改革者也可能偶尔借助于暴力(如镇压反对派),或者经常借助于以暴力为后盾的法律、政策或行政措施,但是,改革毕竟是以政府的合法权威和权力作为基础,本身并非暴力性的。改革的推进,可以是激进的,也可以是渐进的;可以涉及经济体制,也可以涉及政治、社会体制各方面。作为重大的利益调整,任何重大的改革都无可避免地是政治性的变革,因此,不能简单地将经济改革等排除出政治变革范畴。同样的,也不能简单地判断改革的程度、深度和广度不如革命——一场激进的或重大的改革,完全可以称得上是一场革命。正如邓小平所说:“我们把改革当作一种革命。”①邓小平:《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社,1993年,第82页。“社会主义现代化建设是我们当前最大的政治。”②邓小平:《邓小平文选》第2卷,北京:人民出版社,1983年,第163页。

(三)自下而上的暴力变革:革命(Political Revolution)

自下而上推动政治变革同样具有两个选项,即暴力与非暴力的方式。由下而上采取的暴力变革,就是通常所谓之革命③正如黑格所言:“‘革命’一词的当代用法却毫无疑问地是指通过暴力手段实现变革。”见[英]罗德·黑格、[英]马丁·哈罗普著,张小劲等译:《比较政府与政治导论》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第198页。。学界对于革命一词的概念及内涵,至今仍争论不休。比如有的学者认为,革命的形态包括政变、宫廷革命、叛乱④[日]中野实著、于小薇译:《革命》,北京:经济日报出版社,1991年,第30页。,甚至包括暴动、刺杀、恐怖主义活动等。当然,对革命定义的差异,与研究者的视野和目的有关,难以简单判断孰高孰低。但必须指出,在现代世界,那些具有争议的革命形态——如政变、宫廷革命、暴动、刺杀、恐怖主义活动等,通常只是革命过程中的表现形式,而难以构成革命的主体内容。现代革命绝非仅仅只是一种政权更替,它涉及更广泛的社会政治变革意义。英国《企鹅政治学词典》就这样定义革命:

革命,严格意义上说,是政治系统的一场全面的暴力变革,不仅仅改变了社会的权力分布,还导致了整个社会结构的重大改变……在政治科学里,其主要的含义是:有所准备的、有所意图的,而且经常是暴力性的,由一个新的统治阶级领导动员起民众反对现存体系、推翻旧的统治阶级。⑤转引自[英]彼得·卡尔佛特著、张长东译:《革命与反革命》,长春:吉林人民出版社,2005年,第4—5页,。

由此观之,一场现代性的革命需要几个要件:(试图或实现)政治更替、社会秩序的大规模重建、大规模的暴力等要素。只有具备这些要件,革命才能实现重大的政治变革。

(四)自下而上的非暴力变革:社会运动(Social Movement)

自下而上的非暴力政治变革并不鲜见,却没有引起足够的重视。这种变革方式是“社会运动”,它被定义为:“有许多个体参加的、高度组织化的、寻求或反对特定社会变革的制度外政治行为。”⑥赵鼎新:《社会与政治运动讲义》,北京:社会科学文献出版社,2006年,第2页。根据查尔斯·蒂利(Charles Tilly)的观点,社会运动是运动、诉求和价值表达三要素的结合体,即:“(1)针对目标当局开展群体性的诉求伸张运动;(2)进行一连串的诉求表演,其形式包括专项协会、公共集会、媒体声明、游行示威等;(3)价值、统一、规模和奉献的公开表达。”⑦[美]查尔斯·蒂利著、胡位均译:《社会运动:1768—2004》,上海:上海人民出版社,2009年,第9页。

从社会运动的发展史来看,一般认为,社会运动作为独立的概念出现在18世纪末、19世纪初的英语中⑧[英]米勒、[英]波格丹诺著,邓正来译:《布莱克维尔政治学百科全书》修订版,北京:中国政法大学出版社,2002年,第760页。。19世纪末开始的工人运动和社会主义运动,则被看作是社会运动的原型,它们导致了共产主义和社会民主主义政权的诞生。其后,尤其是战后的女权运动、同性恋权利运动、和平运动、公民权运动、反核运动和环境运动相继出现,也被冠以“新社会运动”之名,20世纪90年代更出现了反全球化的运动。

由社会运动的定义及历史可以看出,社会运动是民众特定的集体性行为,指向于推动或反对特定的变革。其采取的主要手段,如组织协会、公共集会、媒体传播、游行示威等,显然都是非暴力的形式。但也不排除在社会运动中出现暴力,以及蜕变而成为暴力性的运动可能。然而超出这个范围,成为一种大规模的群体暴力时,社会运动也就离革命不远了。

安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)认为:“社会运动至为重要。多数现代国家都或多或少地受到社会运动的影响,有的与既定的组织方式产生了革命性的决裂,有的则通过进步的政治改革达到殊途同归的目的。”⑨[英]安东尼·吉登斯著、胡宗泽等译:《民族—国家与暴力》,北京:三联书店,1998年,第364页。这句话既道出了社会运动在政治变革中的重要意义,也解释了社会运动没有引起足够重视的原因——它最终常与革命(“革命性的决裂”)或改革(“进步的政治改革”)合流而容易被人忽视,因而有时成为政治变革研究的盲点。

二、政治变革基本手段在十国或地区多样化实践分布状况分析

政治变革实践对这四种手段的运用,并非简单、单一或者仅仅是二元对立的。相反,不同的国家在不同的时期,会采取多样化的变革手段,甚至在同一时期运用多种手段来推进政治变革。对此,我们选取近现代具有典型意义的十个国家的实践情况进行实证对比分析。

(一)案例及事件的选取

作为多案例研究,我们选取典型国家重大的政治变革事件进行集中分析。所谓的“典型”是指具有示范意义、在近现代史上具有重要影响的国家及政治事件,主要包括原创性的和典型性的个案①关于比较政治学中的案例类型划分,可见[英]罗德·黑格、[英]马丁·哈罗普著,张小劲等译:《比较政府与政治导论》,第113—116页。。比如英法美三国的资产阶级革命、德日法的保守主义改革、中俄共产主义革命、印度争取民族独立的非暴力社会运动,都同时具有原创性和典型个案的特点②[英]罗德·黑格、[英]马丁·哈罗普著,张小劲等译:《比较政府与政治导论》,第115页。。苏东剧变、东欧的“颜色革命”也是20世纪后半叶现代化变革的典型案例。这十个国家和地区都被广泛地作为政治变革典型国家进行过深入的研究③如[美]巴林顿·摩尔的《民主与专制的社会起源》(拓夫译,北京:华夏出版社,1987年)、[美]西达·斯考切波的《国家与社会革命》(郭忠华、王学东译,上海:上海人民出版社,2001年)、[美]亚当·普沃斯基的《民主与市场》(包雅钧译,北京:北京大学出版社,2005年)等书。。

围绕着现代化而展开的现代政治变革通常被视为“17世纪出现在欧洲,其后不同程度在全世界产生影响”的一股潮流④[英]安东尼·吉登斯著、田禾译:《现代性的后果》,南京:译林出版社,2000年,“序言”第1页。。因此本文分析的时间起点为17世纪。“重大事件”则指那些导致某国社会政治结构具有质变意义的历史事件,它们被广泛认为在一国政治发展中具有独特、深远的影响,比如英国“光荣革命”、美国独立战争、黑人民权运动等。

(二)重要事件基本情况

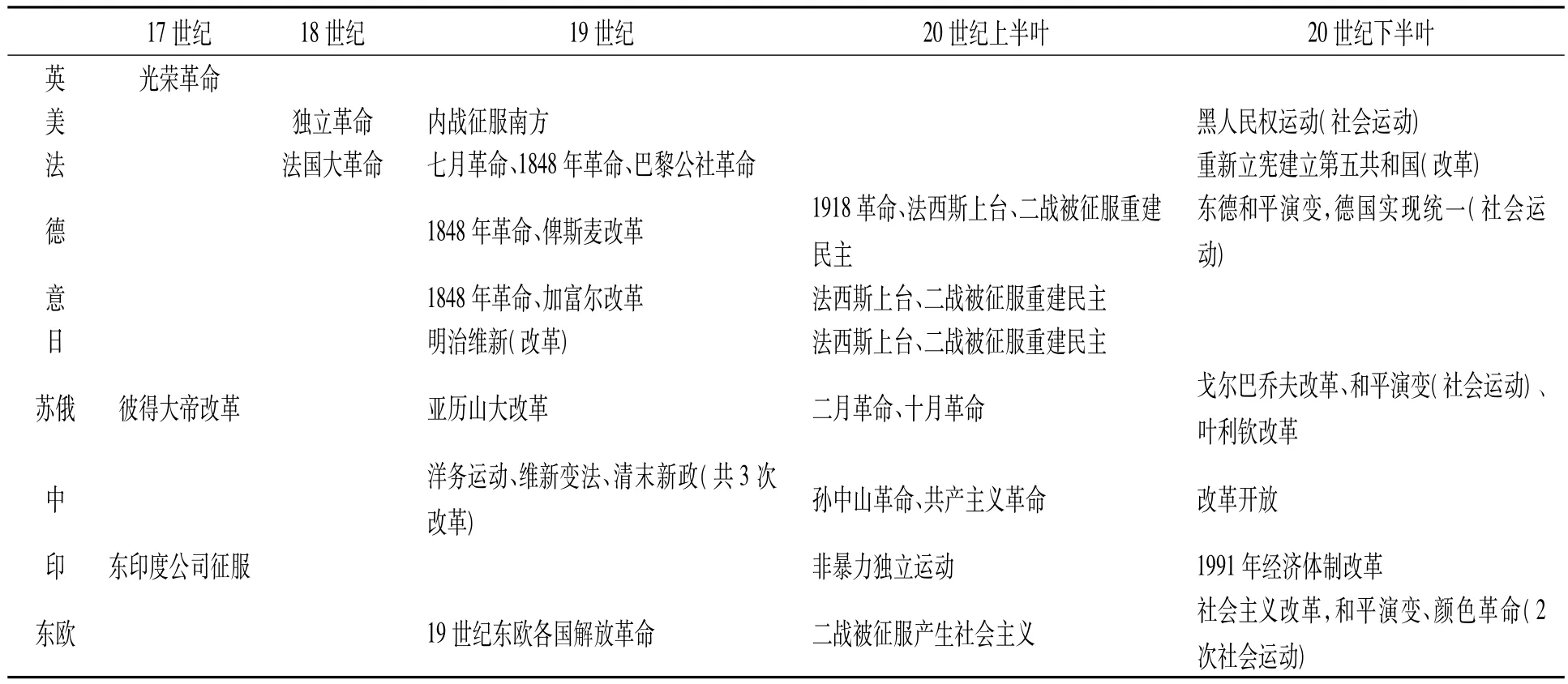

依照上述原则,我们筛选出各国政治变革重大事件,如下表:

表1 十国及地区政治变革重大事件表

英国的变革显得独树一帜,仅仅经历一次资产阶级革命(1641—1688),就没有再经历重大政治变革①[美]劳伦斯·迈耶著、罗飞等译:《比较政治学:变化世界中的国家和理论》,北京:华夏出版社,2001年,第99,167页。。美国通过独立革命获得了民族的解放,也建立起国家的基本政治结构,其后的发展基本上是在原有的宪政制度下进行。只不过美国存在着黑奴问题,远非既定宪制所能解决②值得一提的是托克维尔早就发现了这个问题,他说:“在威胁美国的未来的一切灾难中,最可怕的灾难是黑人在这个国土上的出现。”见[法]托克维尔、董果良译:《论美国的民主》上卷,北京:商务印书馆,1996年,第396页。,最终只能通过一次内战(南北战争)及黑人民权运动才解决这个问题。

法国则是“革命的故乡”,自法国大革命开始,就沉浮在“革命与复辟”的循环中,“自作自受了一个半世纪”③[美]亨廷顿著、王冠华等译:《变化社会中的政治秩序》,第287页。。其影响深刻的革命包括七月革命、1848年革命、巴黎公社革命等。这些革命与反革命的反复争夺,导致了三个共和国的兴起和崩溃。二战后期法国解放建立的第四共和国仍不稳固,最终通过重新立宪的方式,才在20世纪中叶建立了第五共和国,一个稳定而长久的现代化国家结构才得以确立④。

俄罗斯和中国的情况,则显然比较复杂。这两个国家都经历了多次革命、改革的反复进程。俄罗斯进入现代社会的第一重大变革开始于17世纪彼得一世的改革,其后又经历了19世纪亚历山大的农奴制改革,改革无法使俄国完成现代化,进而在1917年导致了二月革命,推翻了沙皇统治。即便如此,资产阶级的民主国家并没有持续多久,很快就在当年的十月革命,被布尔什维克政权所取代。这是俄国革命的最高潮。苏联政权在后斯大林时代遭遇一系列的困难,虽然有些改革,但都是不着边际的修修补补,直至戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev),才进行重大的乃是全面的改革,然而这个进程最终导致了苏联的解体和苏维埃政权的和平演变。苏联解体后,俄罗斯在叶利钦(Boris Nikolayevich Yeltsin)的领导下继续进行激烈的改革,逐渐巩固新的政治体制,并实现了经济体制的转轨。

中国的情况,更为人们所熟悉。清末的三次改良(洋务运动、戊戌变法、清末新政)以失败告终,引发了辛亥革命及共产主义革命,最终建立中华人民共和国。其后,在80年代左右,中国开始改革开放,其现代化进程日新月异,一直延续至现在。

德、意、日三国的经历,有异曲同工之妙。三国都试图不经过底层革命而直接进入现代社会,却陷入了法西斯主义泥潭中,最终也都因由战胜国的战争征服与强力改造才完成其政治现代化⑤如沃尔夫冈·查普夫就指出:“1945年以后的联邦德国、日本和意大利,在这种情况下,向民主制和市场经济的过渡是在战胜国的监督、导演和物质援助下完成的。这是自上而下、从外到内的‘强制过渡’。”见[德]沃尔夫冈·查普夫著、陈黎等译:《现代化与社会转型》,北京:社会科学文献出版社,2000年,第130页。。其中,德国的经历更为复杂,1848年的三月革命极力推进德国各邦现代化进程,其后在俾斯麦(Otlo Von Bismarck)的军政改革下,普鲁士逐渐统一了德国,建立了第二帝国。第二帝国被一战后期的1918年革命推翻,产生了魏玛共和国,这个共和国后来由于希特勒(Addf Hitlev)的上台而转向了第三帝国,成为纳粹国家。最后,德国政治现代化政治结构的成型,只能依靠二战结束后苏联和英美联军的占领与改造。

印度则是一个特例。征服引发了印度现代化进程,在经历了改革与革命的短暂洗礼后,印度最终依靠非暴力的抗争运动取得了独立,建立了采用混合经济形式的民主国家⑥印度建国后不久(1950年)就建立了计划委员会,以每五年为周期,对全国的经济进行计划指导,同时也逐步提高公营部门在全国经济的比例,从而建立了混合经济的形式。见Bipan Chandra,Mridula Mukherjee&Aditya Mukherjee,India Since Independence,New Delhi:Penguin Books,2007,p.341,p.443。。这种状况一直维系到1991年的印度经济改革和开放为止。这次改革放弃了所谓的指令性的经济体制,对印度未来的社会经济政治产生了至为深远的影响。

东欧政治变革是国际斗争的产物,无论建立社会主义制度、和平演变乃至往后的颜色革命,都带有鲜明的国际斗争色彩。对东欧而言,最重要的政治变革事件是19世纪反抗俄国入侵的革命(塑造了东欧民族主义)、二战中因苏联占领而建立了社会主义体系、苏东和平解体以及其后反复的“颜色革命”①“颜色革命”主要是“指本世纪初发生在前苏联中亚地区部分国家的、以不同颜色命名的一系列通过和平的、非暴力手段进行的政权变更方式,‘革命’在这里已经不再具有传统意义上的‘暴力’和‘武装斗争’的内涵而更多地具有特定的象征意义”。它被视为“形成了继上世纪80年代末90年代初苏东剧变之后的第二波‘民主化’浪潮,对冷战结束后的国际政治格局和世界地区发展产生了重大影响”。比较有代表性的“颜色革命”有:2003年11月格鲁吉亚的“玫瑰革命”、2004年冬乌克兰的“栗子花革命”、2005年春吉尔吉斯斯坦的“黄色革命”。见王存奎:《中亚地区“颜色革命”的性质与原因探究》,《国际关系学院学报》2006年第4期。。经历这些重大变革后,今日东欧的政治格局才基本确立。

(三)对各国变革手段的综合分析

对这些国家的重大变革事件,根据其采用的手段,可形成“各国政治变革手段表”。

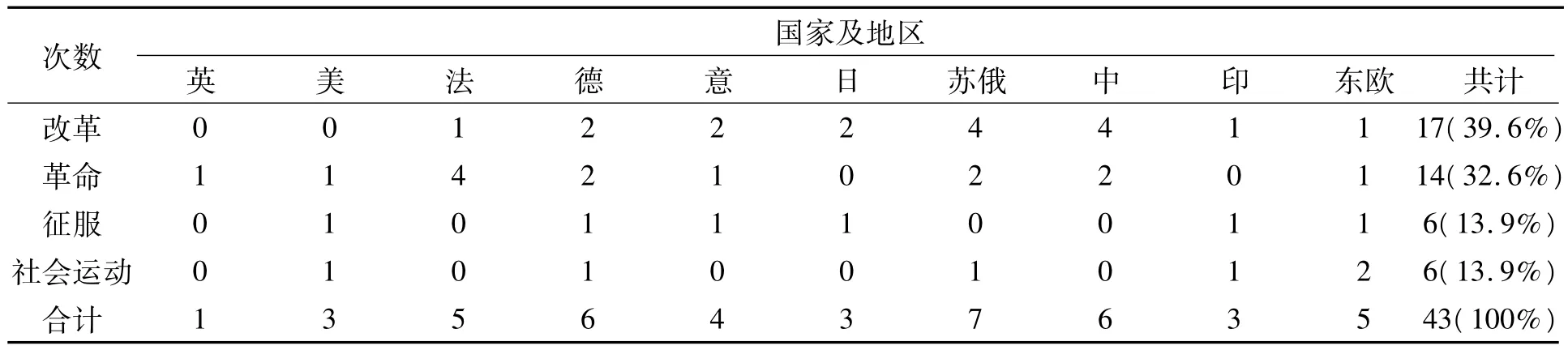

表2 十个国家及地区重大政治变革采取的各种手段次数表

由表2可见,各国发生重大政治变革的事件频率存在着差别,以俄、中、德最多(6至7次),法、意、东欧地区次之(4至5次),再次美、日、印(各3次),而英国最少(1次)。可见,整体而言,近现代以来,除英国以外,几乎所有的国家都经历过反复多次的重大政治变革。这体现了现代政治变革的反复性、复杂性和艰巨性。

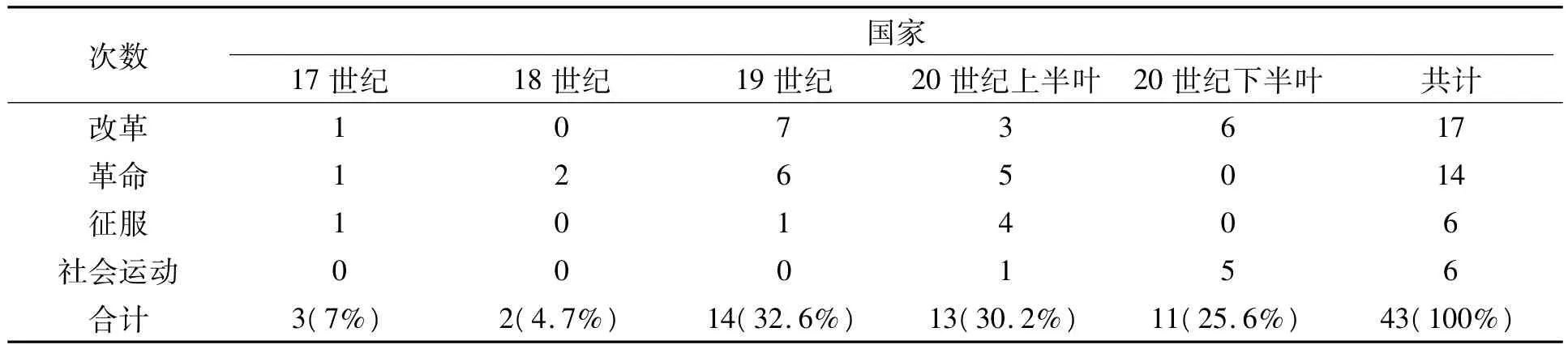

再从各种变革的手段分布上看,如图2:

图2 各种变革手段所占的比例图

从统计上看,四种手段分量比重不同。改革与革命是变革的主要手段(两者共占72.2%),而征服、社会运动(27.8%)则明显远远少于前两者。但是,后两者其意义同样相当重大。以征服而言,如德、意、日三国最终依赖被征服的占领改造完成现代化;东欧进入社会主义社会,印度激发现代化进程,也是由于被征服直接导致的。以社会运动来说,印度的独立建国,非暴力的社会运动是主导性的手段;美国的黑人民权运动、苏东的和平转型、“颜色革命”的发生,都有赖于非暴力的社会运动手段。这种变革手段的分布说明了,简单地判断“改革与革命”为最主要的或惟一的变革手段的思路存在极大的局限性。

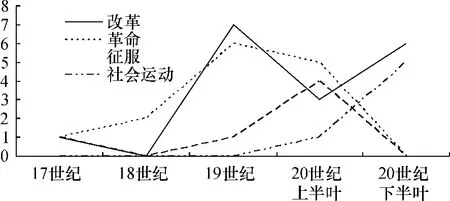

接着,我们分析各种变革手段在时段上的嬗变情况。如表3:

表3 重大政治变革时段次数表

由表3可知,重大的政治变革集中发生在19、20世纪(共88.3%),而17、18世纪则显得相当薄弱(11.7%)。这体现了政治现代化中先进国家与落后国家之间时段上的差距,也说明了19、20世纪确实是现代政治变革集中发生的时段。

从各种变革手段的发展轨迹上来看(图3),革命在17世纪以来就一直飙升,直到20世纪上半叶仍经久不息,只是在20世纪下半叶才逐渐退潮①罗斯金等认为20世纪下半叶出现“革命衰退论”,可见[美]迈克尔·罗斯金等著、林震等译:《政治科学》第6版,北京:华夏出版社,2001年,第401—403页。。改革则比革命的生命力更为强大,20世纪上半叶遭遇了一个短暂的低谷后,下半叶开始又重新上扬。征服则在20世纪上半叶达到高峰后,随后退潮。这其中体现了两次世界大战对各国政治变革的重大影响。只有社会运动,发育最晚(20世纪上半叶出现1次),却有愈演愈烈的势头,在20世纪下半叶上扬至5次之多。这也体现了作为逐步发展完善的一种变革手段,和平的社会运动有不断壮大发展的趋势。

图3 各种政治变革手段的发展轨迹图

从以上各图表分析可知,十国及地区的政治变革手段是多样化的,革命、改革、征服、社会运动在不同时期、不同阶段都发挥着重要的作用。毋庸置疑,从整体上来说,改革与革命是最频繁被使用的重大手段,但是征服与社会运动也占据一定的地位(超过1/4)。另外,从时段上来讲,严格依赖于国际战争的征服,随着两次大战的结束已经渐渐销声匿迹,革命也在20世纪下半叶后逐渐退潮,而改革与社会运动则有逐渐上扬、愈演愈烈的趋势,这两种非暴力的、强调稳定的手段在20世纪后期以来扮演了越来越重要的角色。

三、现代政治变革手段组合的多元模式

最后,我们转向对这些变革手段的国别研究。从各国现代化进程来看,各自采用的变革手段呈现不同的组合方式,如下表:

表4 各种变革模式的比较

各国对各种手段的运用各具特色。有的国家(如英国)只用一个手段就解决政治现代化的问题,有的(如德国、东欧)则综合运用全部手段,更多的国家(如法、意、日等)则采用两种或三种手段完成政治现代化任务。从采用的频率和侧重来看,可以发现,存在以下几种变革手段的组合模式:

(一)革命主导型变革模式:英、法

这种模型的政治现代化主要推进的手段是革命。英、法两国是主要的代表。从这种模式来看,英国是惟一一次革命成功的特例,这恐怕要归因于“它早早解决了治理中的很多基本问题”①[美]阿尔蒙德等著、杨红伟等译:《当代比较政治学:世界视野》第8版更新版,上海:上海人民出版社,2010年,第177,231,457页。。法国则是典型的“革命反复症”国家,革命与反革命不断反复,构成了法国革命的基本态势。法国的例子说明单一手段的巨大困难和反复性,最终法国只能依靠一次“宪政改革”[戴高乐(Charles de Gaule)的第五共和国创制],才突破原有的单一变革手段的瓶颈,建立真正稳固的现代政治体制②[美]阿尔蒙德等著、杨红伟等译:《当代比较政治学: 世界视野》第8 版更新版,上海: 上海人民出版社,2010年,第177,231,457 页。。

(二)改革与革命为主的变革模式:中、俄

在20世纪90年代之前,中俄是严格意义意义上的“改革—革命”二元反复的政治变革国家。这种二元对立反复的格局主导两国历史,使两国深陷其中,长时段难以自拔。当然两者也存在重要差别,即90年代后期苏东发生了由下而上的社会运动和自上而下的改革相互合流而导致的解体,促使俄罗斯全面改制。中国以80年代以来的改革开放,获得突飞猛进的现代化发展。只不过,即便如此,这两国的现代化进程仍存在大量变异的因素和困难,其进一步的变革走向仍有待观察③[美]阿尔蒙德等著、杨红伟等译:《当代比较政治学: 世界视野》第8 版更新版,上海: 上海人民出版社,2010年,第177,231,457 页。。

(三)改革与征服为主的变革模式:意、日

意大利和日本,都主要采取改革的手段来推动重大变革。明治维新、加富尔(Camillo Benso Cavour)改革统一等极力推动了两国的现代化进程。同样地,在20世纪上半叶,两国也在内外交困中走向法西斯主义,最终战败被强制改造而完成政治现代化进程。差别仅仅在于,意大利曾有1848年的革命经历,而日本则没有类似的经历。

早期单纯或以改革为主的意大利和日本模式,为何最终只能通过征服占领来解决问题呢?这一点非常值得深入反思。按照摩尔(Barrington Moore)的解释,改革的保守性,在经济危机的背景下,成为法西斯主义的起源④[美]巴林顿·摩尔著、拓夫译:《民主与专制的社会起源》,北京:华夏出版社,1987年,第355—358页。。这一点提醒我们,纯粹改革推动社会政治变革存在瓶颈。缺乏足够的内部压力和动员,改革会成为既得利益集团扩大和自我增长的工具,而在紧张的国际氛围内,甚至可能造就一个盲目排外的政权。

(四)混合型变革模式:印度、东欧、美、德

还有些国家及地区,变革手段更为复杂多变。它们或者运用了三种手段,或者采用全部的手段。从本文的案例看,印度与美国相对比较简单,仅有三次的重大变革;而东欧与德国则相对复杂,有五次到六次重大变革。前两者采用三种手段,后两者则经历了全部变革方式。

在这些模式中社会运动都曾起重要作用。印度因甘地(Mohands Karamchand Gandhi)非暴力运动获得独立,美国因马丁·路德·金(Martin Luther King.Jr)等社会运动解决肤色歧视问题;而东欧与德国,则通过20世纪80年代末以来的社会运动,改变了社会根本制度。非暴力的社会运动,使这些国家实现了和平的转型和权力转移。多样化的混合变革模式,具有历史机遇的因素,也与这些国家知识、社会精英与社会团体长期反思、互动的结果有关,如马丁·路德·金的运动、哈维尔(Vaclav Havel)的“天鹅绒革命”等,都与甘地的非暴力运动和理念具有深远的渊源关系。这些运动中都展现了长期以来对革命、改革等手段不间断的反思,它们为创造性地运用和平手段解决冲突、变革社会政治进行了价值和功利的双重探讨和尝试,并取得了突出的功效,使社会运动一时成为广泛流传的政治变革手段。这种混合模式,在一些国家(如美国和印度),避免了巨大的社会动荡和革命;在另一些国家及地区,如东欧、德国,则是走出原有现代化陷阱的一条道路,为其社会的和平转型提供了可能,由此更值得关注。

四、结论及意义

第一,无论从政治变革的基本手段,还是从政治变革的组合方式来看,现代化的政治变革都绝非只有改革和革命两种选项。诸如征服、社会运动都在不同阶段、不同国家产生过巨大的影响。政治变革的手段及其组合方式具有多样化的特征,要求我们对政治变革手段的探讨必须服从这个基本事实,从而探究更多的可能。

第二,就政治变革的各种手段来看,改革与革命,在近现代史上曾经起了主导性的作用,是最常被运用的手段。但是,20世纪(尤其是后半叶后)逐渐出现新的趋势,革命热潮逐渐消退,改革仍然占据一席之位,但是强调和平、自下而上的社会运动却有愈演愈烈的趋势。这种趋势,既与20世纪以来现代化发展的基本状况有关,也与人类整体对革命的反思有密切关系。这提醒我们,必须重视对社会运动的研究,尤其要重视社会运动与改革之间存在的复杂关系的探讨。

第三,从历史发展阶段上看,政治变革的组合方式,已逐渐由单元、二元模式,转向于更为多元的组合。诸如德国、俄罗斯、苏东地区等,都由原来分别强调改革或“改革—革命”二元的格局,走向更为多面化变革的手段组合,从而克服了简单的单元、二元模式的不足,极大地推动了本国或地区的现代化进程。这提示我们,多样化的考虑和运用社会政治变革手段,具有一定的组合优势。对于那些规模庞大、情况复杂、现代化任务繁重的国家或地区而言,显然,充分考量和改善自身的政治变革模式,优化政治变革手段组合,具有重要的理论和实践借鉴意义。

【责任编辑:杨海文;责任校对:杨海文,许玉兰】

D091

A

1000-9639(2012)04-0148-09

2012—03—13

黄迎虹(1979—),男,福建泉州人,法学(政治学)博士,中山大学亚太研究院讲师、师资博士后(广州510275)。