大学生归因方式与内隐自尊*

韦令华 韦义平

大学生归因方式与内隐自尊*

韦令华①韦义平△

目的 考察大学生的归因方式与内隐自尊的基本状况以及大学生归因方式与内隐自尊的关系。方法 对61名大学生进行多维度-多归因因果量表测试与内隐联想测验。结果 大学生内、外控得分差异显著(t=7.766,P<0.001);大学生内隐自尊效应显著(t=211.175,P<0.001);大学生内隐自尊与归因的总体情况呈显著负相关(r=20.317,P<0.05),与成功事件的内控归因呈极显著正相关关系(r=0.450,P<0.001);努力(t=2.076,P<0.05)和能力因素(t=2.261,P<0.05)高分组的内隐自尊高于低分组。结论 大学生倾向于做内控归因,并且内隐自尊呈积极状态;大学生越倾向于把成功归因于内在因素,其内隐自尊越高;高内控归因水平的大学生内隐自尊体验高,而外控归因水平高低不影响大学生内隐自尊水平的变化,反映着大学生自我认知的成熟。

内隐自尊;归因方式;内隐联想测验;大学生

自尊(Self-esteem)是指个体在社会化过程中所获得的 有关自我价值的积极评价与体验[1],可分为外显自尊和内隐自尊。外显自尊是个体通过内省获得的、进入意识层面的自我评价与体验。内隐自尊(I mplicit self-esteem)由Greenwald与Banaji于1995年提出,他们认为内隐自尊是人们对与自我相关或与自我无关的客体进行评价时的一种态度表现,是个体将自己与积极的事物相联系的倾向,这种态度或倾向是无法通过内省的方式被意识到的。内隐自尊的研究受到国内外研究者的广泛关注,成为社会认知领域研究的一个热点,使人们对自尊的理解由意识层面推进到无意识层面。

通过对青少年内隐与外显自尊进行比较,发现内隐自尊与外显自尊之间存在低相关,支持了自尊的双重分离的观点[2]。有研究认为,内隐自尊高于外显自尊的倾向以及内隐自尊的不稳定性是抑郁症患者的特征,也是抑郁症发作的易感因素[3];还有研究发现,研究生在即将踏上社会时会感到焦虑不安,其内隐自尊会表现出暂时的下降,此外,内隐自尊对主观幸福感也有显著的预测效果[425]。这些研究结果意味着,内隐自尊对个体心理发展的影响可能与外显自尊有着不同的机制。外显自尊水平高的人通常会严格要求自己,追求高水平、高质量完成任务以获得自尊需要的满足。一般而言,高自尊者倾向于将成功归于内部(能力、努力因素),将失败归于外部(运气、背景因素);低自尊者则恰恰相反。维纳在1982年曾提出:当人们对自己的行为结果做出肯定归因时,就会产生自尊感,否之就会感到内疚。说明自尊会影响着个体的归因方式,而归因结果又会反过来影响着自尊变化。有研究者认为,个体的归因方式会通过在与他人或在与社会比较过程中形成的自我评价影响着个体的认知,从而影响其内隐自尊,进而对个体的生活产生深刻的影响[6]。内隐自尊作为一种自我态度效应,虽具有相对稳定性,但在特定条件下并不稳定,尤其与当前的情绪、动机和认知资源等相关[7]。

大学生的自尊水平不仅对大学生自身心理健康发展具有重要意义,而且对于国家的发展更具深远影响,内隐自尊作为一种稳定的内隐态度体验,更能反映大学生的自尊水平。作为一种态度体验,内隐自尊可能与大学生归因方式存在紧密关联,受归因结果的影响。本研究使用多维度-多归因因果量表(MMCS)考察大学生的归因特点,再通过内隐联想测验(I A T)测查大学生的内隐自尊水平,通过比较不同归因方式大学生的内隐自尊水平,了解归因方式与内隐自尊的内在关系。

1 对象与方法

1.1 对象

为61名大学生自愿者,年龄在21~23岁之间,男生31人,女生30人;城、乡人数分别为24人和37人。

1.2 方法

测验联合进行研究。多维度-多归因因果量表(MMCS)由Lefcourt等人编制,经过项目分析和内部一致性检测,先后进行4次修改,内部一致性信度为0.78。量表总共有48个条目,24个涉及学业成就,24个涉及人际关系。每个部分又分为与成功和失败有关的12个条目,条目均为0~4的5点记分。量表提出了4类归因,即:内控性的能力和努力因素,外控性的运气与背景因素[829]。

内隐联想测验(I A T)使用E-pr ime(V 1.2)进行编排和实验控制。实验时要求被试对目标词和属性词进行归类。实验主要考察被试相容任务和不相容任务的正确率和反应时,相容任务即把属于“自我”和“积极”的词做相同的按键反应进行归类,把属于“非我”和“消极”的词归为一类;不相容任务即把“自我”与“消极”,“非我”与“积极”等词分别归类。实验刺激材料参照杨福义[8]《内隐自尊的理论与实验研究》中的I A T词汇表。

按照Greenwald等人提出的计分方法,I A T错误率超过20%的被试予以剔除;反应错误的数据不予计算,正确反应的反应时低于300m s的以300m s记,大于3000m s的以3000m s记;根据以上规则对原始反应时进行对数转换,再分别计算相容组与不相容组的平均反应时,以相容与不相容组的平均反应时之差作为内隐自尊水平的指标。

1.3 统计处理

采用SPSS 16.0进行数据分析和处理。

采用多维度-多归因因果量表测查与内隐联想

2 结 果

2.1 大学生归因方式

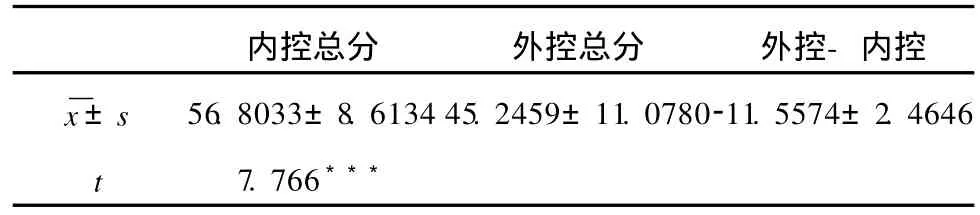

见表1。大学生在内控总分上的平均分显著高于外控总分上的平均分(t=7.766,P<0.001)。

表1 大学生归因方式比较(n=61)

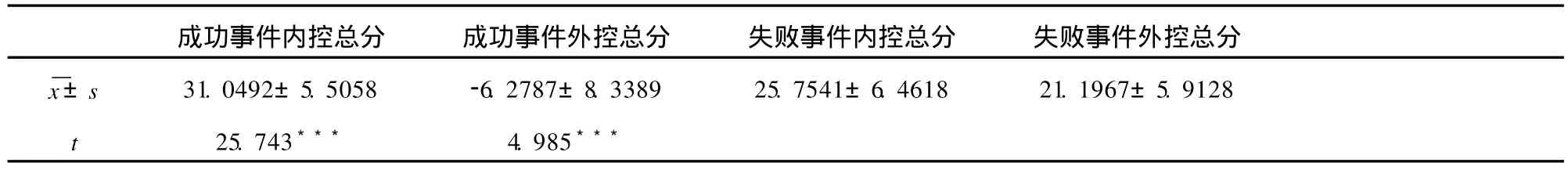

表2 大学生对成功和失败事件归因比较(n=61)

表2结果显示,大学生对成功或是失败事件的内控归因总分均显著高于外控总分(P<0.001)。由两者的差异可以看到,大学生对成功事件的内控归因程度要高于对失败事件的内控归因。此外,分别从学业成就、人际关系维度上检验大学生对成功、失败事件的归因情况,也得出与上述一致的结果。

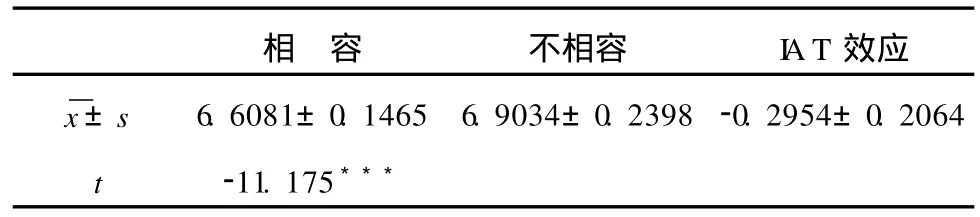

2.2 大学生内隐自尊

对大学生I A T的相容任务和不相容任务上的反应时求均值和标准差并进行配对样本t检验。被试完成不相容任务的平均反应时明显高于相容任务的平均反应时(t=211.175,P<0.001)。

表3 相容任务和不相容任务平均反应时比较

对不同性别、生源地的大学生的内隐自尊进行比较,结果发现:城市来源大学生的内隐自尊均值显著高于来自农村的(t=2.096,P<0.05);男女大学生间的内隐自尊差异不显著。

2.3 大学生归因方式与内隐自尊的相关分析

为初步探讨大学生归因方式与内隐自尊之间的关系,计算大学生归因方式各水平以及其4因子与内隐自尊的相关,结果:大学生的归因总体情况与内隐自尊存在显著负相关(r=20.317,P<0.05);大学生对成功事件的内控归因与内隐自尊存在极显著正相关关系(r=0.450,P<0.001);在大学生归因方式的4因素中,努力因素(r=0.319,P<0.05)与能力因素(r=0.280,P<0.05)与内隐自尊相关显著,运气因素和背景因素与内隐自尊相关不显著。结果表明大学生对成功事件的内控归因与内隐自尊有着更为紧密的联系。

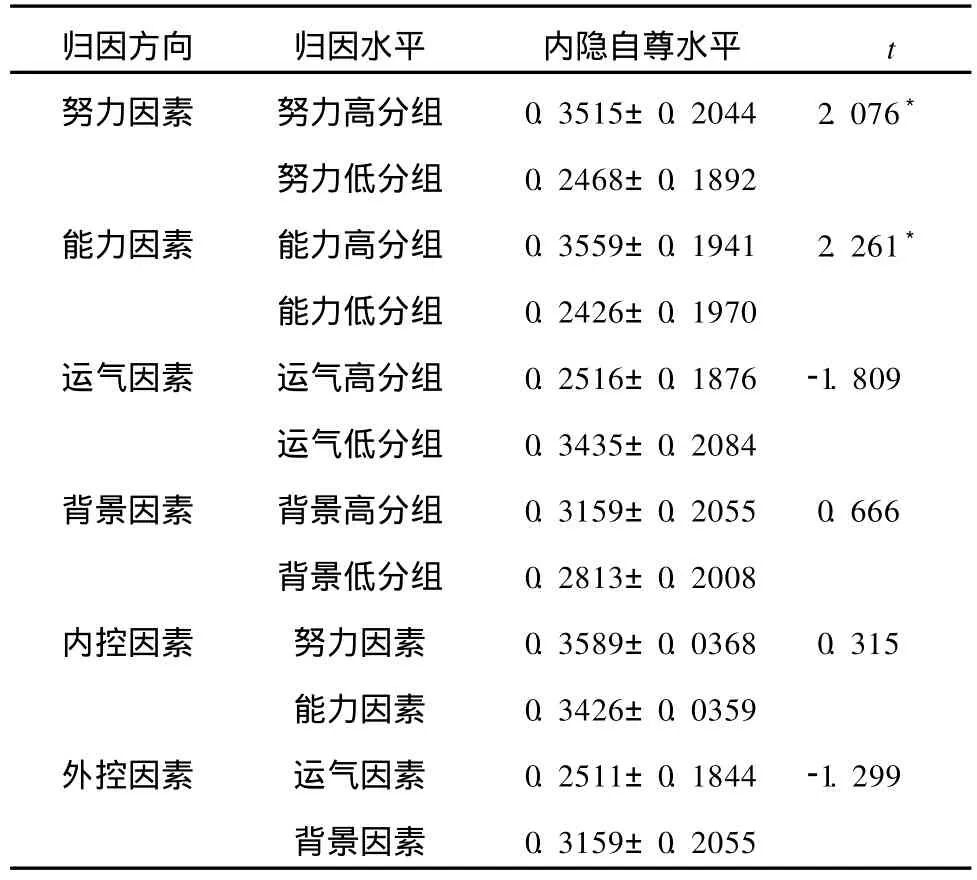

2.4 不同归因水平大学生内隐自尊的差异比较

为进一步考察归因方式与内隐自尊的关系,将归因各因素中得分高于平均值的被试归于高分组,低于平均值的被试归于低分组,然后对这两组被试的内隐自尊进行差异检验。

表4 不同归因水平的大学生内隐自尊的差异比较 (±s)

表4 不同归因水平的大学生内隐自尊的差异比较 (±s)

归因方向 归因水平 内隐自尊水平 t努力因素 努力高分组 0.3515±0.2044 2.076*努力低分组 0.2468±能力因素.2*0.1970运气因素 运气高分组 0.2516±0.1876 21.809运气低分组 0.3435±0.2084背景因素 背景高分组 0.3159±0.2055 0.666背景低分组 0.2813±0.2008内控因素 努力因素 0.3589±0.0368 0.315能力因素 0.3426±0.0359外控因素 运气因素 0.2511±0.1844 21.299背景因素 0.3159±0.2055

结果显示,大学生的内隐自尊在努力(t=2.076,P<0.05)、能力因素(t=2.261,P<0.05)上差异显著,而在背景、运气因素上差异不显著。大学生的内隐自尊在内控归因的努力和能力因素上差异不显著(t=0.315,P>0.05)。从学业成就、人际关系上分别考察了不同归因方式的大学生的内隐自尊,结果:对其成功进行内控得分高的被试的内隐自尊显著高于得分低的被试。

综上得出:大学生的内控归因对内隐自尊有一定的影响,尤其是对成功事件做内控归因时影响显著,且努力与能力因素对内隐自尊的影响无差异。

3 讨 论

3.1 大学生成就归因方式的特点

大学生极重视内在因素对成败的影响,无论是成功还是失败,大学生都倾向于内控归因,这与个体对失败事件更倾向于外控归因的前人的研究结果有所不同。本研究发现,大学生更倾向于将成功事件进行内控归因。

将成功归于内在因素,可增强个体的成就感与自豪感,从而提高自信心,有利于个体保持健康心理;将失败事件归于内在因素,是认知深化的表现,有利于大学生勇于正视自身的不足,勇担责任,具有激励作用。但对失败进行内在归因也会导致个体产生自怨自艾的不良情绪,这种负性情绪容易使大学生形成消极自我贬低的暗示作用,诱发自卑感。因此要培养大学生的自信感并适当的调整大学生的归因方式。

3.2 大学生内隐自尊的基本特点

内隐自尊是一种自我态度效应,一般而言,态度一经形成就具有相对稳定性。把自我同积极属性词相联系,此种联系与内隐态度一致,是基于自我图式中积极肯定的自动化的自我表征,因而被试反应快;反之,反应就慢,这是内隐自尊独立存在且独立于外显自尊的表现[10]。比较大学生在I A T测验中相容任务与不相容任务的反应时,可以发现,大学生的自尊水平总体上是积极的,是大学生具有积极的生活与学习态度的体现。大学生内隐自尊性别差异不显著,这个结果与相关研究的结果[2]一致,说明女大学生总体上的自尊体验与男生的一样,体现了男、女大学生自我积极态度体验。城市来源大学生的内隐自尊水平高于农村来源的大学生,呈现出区域差异的特点,说明相对农村来源的大学生,城市来源大学生的优越感更强烈,更倾向于把自我往积极方面靠拢,城市学生的生活满意度显著高于农村学生,而生活的满意度与自尊又存在显著正相关[11],为内隐自尊的区域差异提供条件,而这种差异也值得社会关注。

3.3 大学归因方式对内隐自尊的影响

研究发现,大学生的内控归因与内隐自身存在高的正相关,即学生越倾向于把成功归因于内在的能力与努力因素,其内隐自尊就越高,说明大学生的积极的内隐自尊可能是他们因为成就内控归因而产生的积极情绪和态度体验的结果。努力与能力两个内控归因的内隐自尊差异不显著,说明大学生对自身努力和自身能力的价值同等认可。成功结果的内控归因使学生形成高水平内隐自尊体验,也会成为大学生迎接未来挑战的依托。在外控因素方面,不同归因倾向学生的内隐自尊水平差异不显著,这进一步说明大学生更注意能力与努力因素对生活、学习和人际交往成败的影响,由于总体上大学生内隐自身的积极状态,因此可知,从总体上看,对于因为外部因素导致的成功与失败,大学生可以平和相待,不影响其自尊水平的变化,这是大学生自我认知成熟的表现。

本研究通过探讨大学生归因方式与内隐自尊的关系,得出以下结论:大学生倾向于做内控归因,并且内隐自尊呈积极状态;大学生的归因方式与内隐自尊有密切关系,表现在大学生越倾向于把成功归因于内在因素,其内隐自尊越高,高内控归因水平的大学生内隐自尊体验高,而外控归因水平高低不影响大学生内隐自尊水平的变化,反映着大学生自我认知的成熟。

[1]魏运华.自尊的概念、结构及其测评[J].社会心理研究,1997(3):55264

[2]张镇,李幼穗.青少年内隐与外显自尊的比较研究[J].心理与行为研究,2005,3(3):2192224

[3]席明静,张月娟,李玉霞,等.抑郁症患者内隐自尊及其稳定性的研究[J].中国心理卫生杂志,2007(11):7562758

[4]耿晓伟,张峰,郑全全.外显与内隐自尊对大学生主观幸福感的预测[J].心理发展与教育,2009(1):972102

[5]沈杰.师范大学学生的内隐自尊与主观幸福感[J].湖州师范学院学报,2010,32(1):1032107

[6]Crosby.The denialof personal discr im ination[J].American Behav ioral Scientist,1984,27:3712386

[7]蔡华俭,杨治良.内隐自尊的稳定性-成败操纵对内隐自尊的影响[J].心理科学,2003,26(3):4612464

[8]杨福义.内隐自尊的理论与实验研究[D].上海:华东师范大学,2006

[9]张索玲,张丽华.大学生归因方式与内隐自尊、外显自尊关系研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(3):3272329

[10]孙配贞,江红艳,赵辉.初一新生内隐、外显自尊与社交焦虑的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(1):1162118

[11]宋萍,白新杰,符明弘.女研究生的生活满意度与自尊的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(11):138821390

Relationship between Attributional Style and I mplicit Self-esteem of College Students.

W eiL inghua,W ei Y ip ing.D epartm ent of

Psychology,Guangx iN orm al U niversity,Guilin541004,P.R.China

ObjectiveTo explore the basic situation of attributional style and implicit self2esteem of college students and their relationship.M ethodsRequested 61 college students to complete the M ultid imentional-M ultiattributional Causality Scale and IA T2test.ResultsCollege students were significantly different in internal control and external control scores(t=7.766,P<0.001).themain effect of implicit self2esteem was significant(t=211.175,P<0.001). Implicit self2esteem correlated negatively to the overall situation of attribution(r=20.317,P<0.05)and extremely positively to internal control attribution in successful events(r=0.450,P<0.001).H igh efforts(t=2.076,P<0.05)and capacity(t=2.261,P<0.05)college students’scoreswere higher than low efforts and capacity in implicit self2esteem.ConclusionCollege students tend to make internal control attribution to the events and implicit self2esteem is a positive state;College students are more likely to attribute success to internal factors,then the higher the implicit self2esteem; implicit self2esteem of college students is higher in the level of internal control attribution,external control attributed to not affect the change of the implicit self2esteem level.It reflects the maturity of college students self2 awareness.

Implicit self2esteem;A ttributional style;I A T;College students

① 中国.广西师范大学教育科学学院(桂林) 541004 △通讯作者 E2mail:wypjky@126.com

广西师范大学博士科研基金

2012206205)