科技人物

科技人物

科技部:积极鼓励香港科学家参与国家科技计划

从科技部获悉,来自香港6所高校的56名科学家,近日被纳入国家科技计划专家库。

科技部表示,“十二五”期间将积极鼓励和吸引香港科学家参与国家科研项目。

据科技部负责人介绍,这些科学家来自香港大学、中文大学、城市大学、科技大学、浸会大学、理工大学等6所高校。科技部对香港专家学者采取一视同仁的态度,只要符合基本条件,均可按相关要求和程序纳入国家科技计划专家库。

据介绍,列入国家科技计划专家库的专家将有资格参与国家“973计划”、“863计划”及“国家科技支撑计划”等项目的评审、验收、咨询、信息交流等工作。

这位负责人还表示,在项目研究方面,允许香港科研机构与内地科研机构联合申请国家科技计划项目,香港科技人员可以项目成员身份参加研究。如正式受聘于内地单位,香港科研人员还可作为首席科学家承担国家科技计划任务。

2010年开始,国家“973”计划允许港澳地区科研机构在内地设立的科研单位独立申请承担计划项目。2011年,香港大学深圳研究院申报的“中国语言相关脑功能区与语言障碍的关键科学问题研究”顺利通过评审,成为首个成功申请“973”计划项目并获得资助的香港科研单位在内地设立的科研机构。

“973”计划即国家重点基础研究发展计划,是以国家重大需求为导向,对中国未来发展和科学技术进步具有战略性、前瞻性、全局性和带动性的国家科技计划。

林中祥教授:换个角度看基金申请

林中祥,1957年1月出生,教授、博士生导师,现任南京林业大学化工学院精细化工系主任,南京林业大学学术委员会委员,《化学与粘合》杂志编委,江苏省化学化工学会理事,江苏省化学化工学会分析化学专业委员会委员,浙江省自然科学基金评审专家。

本人从上世纪90年代开始撰写科学基金申请书,至今已经得到5项资助,虽然数量算不上很多,但自己也感到满意了。近10年来,本人也多次评审年国家自然基金(以前接受纸质申请书,现在网上评审),还有4位毕业生及同事的申请书在本人建议下作了重大修改后,最终得到了资助。所以自认为还有点经验。

从申请书写作上,不少人从正面讲了许多,都非常好,今天我们就换个角度,从反面来谈谈如何申请科学基金。

有的申请书在创新点上写得过于保守。申请书越是保守越难申请,但也不是写得越前卫越好。如果写得太过夸大其词,同样也难以得到资助。

申请书的创新点一定要突出,如果评审人觉得你申请的内容已经有人做了,文章已经发表,基本上就没有戏了。因此有的人为了突出创新点,会把自己的研究写得夸大一些,不过行家手里很容易看出来你是否在吹牛。没有人愿意让吹牛者得到资助。

从本人评审的经验看,目前申请书中最多的毛病是写得太多太啰唆,许多申请书内容可以缩短到一半甚至三分之一。申请书要写得非常精练,某段话能省掉就省掉,这个字能不写就不写。废话写得多,评审人只会觉得你在浪费他时间,甚至会影响他要看的核心内容。

很多申请书严谨性不够,有的申请书有错别字,标点符号不对,参考文献前后格式不一致,语句不通顺等。一般来说,申请书写得太粗糙,是很难得到批准的,评审人会认为,你连写申请书都这样马虎,做科研怎么严谨呢。

申请书中写的研究内容太多,大而全,让人觉得这么点时间与钱你根本做不完。这是刚写申请书的人经常犯的错误。其实你只要解决一个或两个有意义的问题就行了,如果你要解决的问题有价值,一个就可以。

还有些申请内容偏新产品开发或应用,这不是国家自然科学基金资助范围,一定要研究基础或应用基础问题。

还有个突出问题是工作的积累和连续性体现不好。申请书中要将已经开展的工作写进来,特别是已经取得的一些数据。否则一点基础没有,说服力不够。

有些人申请书写作是东一枪,西一枪,让人觉得没有深度。在一个领域或小研究范围内做深非常重要。有的人把申请书拿来让我提意见,我一看就觉得不行,没有深度如何能在争取科研资源的竞争中胜出。

在课题组成员方面,教师最好有3个左右,研究生也要有几个,如果没有研究生,教师可以多点。

最后,本人申报国家自然基金经验中,最核心的一条是:屡报屡败,屡败屡报,不怕被毙,持之以恒。本人的国家自然科学基金项目全是这样起早摸黑“捡来”的。

薛群基院士获国际摩擦学金奖中国科学家首次获得该奖项

英国驻华大使Sebastian Wood(塞巴斯蒂安·伍德)勋爵近日在英国驻华大使馆代表国际摩擦学理事会将2011年度国际摩擦学领域最高奖“摩擦学金奖”授予中国工程院院士、中科院兰州化学物理研究所学术委员会主任薛群基。

这是该奖项自1972年设立以来第一次授予中国科学家。

“薛群基院士是40年来世界上最杰出和有影响力的摩擦学家之一。”英国机械工程协会在颁奖词中充分肯定了薛群基在摩擦学领域的杰出成就,并对其创建的固体润滑国家重点实验室在降低成本、能源消耗、摩擦和磨损、提高工业设备的可靠性等方面的突出贡献,以及在空间领域的出色研究工作给予了积极评价。

在摩擦学这一交叉学科领域,薛群基和他的同事、学生们开辟了多个新的分支学科,在聚合物摩擦学、陶瓷磨损与润滑、纳米材料和摩擦学、添加剂摩擦化学和新型材料方面的研究工作,均得到了国内外同行的高度评价。薛群基也因此先后担任了亚洲摩擦学理事会主席、世界摩擦学理事会副主席、中国摩擦学会理事长。

薛群基领导的实验室开展了新型润滑与防护材料的设计、制备和摩擦学性能研究,对特种润滑材料和摩擦化学作出了清楚的阐述。

同时,紧紧围绕国家需求,该实验室为我国航天、航空等高技术国家重点工程研制提供了20余种关键的润滑材料及润滑技术,在我国摩擦学领域发挥了骨干和引领作用,使我国在该领域的研究和应用跻身国际先进行列。

目前,薛群基正与团队成员一起在“先进薄膜与涂层材料”和“海洋设施防护材料”等方面开展新的研发工作。

普林斯顿大学教授李凯:从中国工人到美国院士

美国国家工程院日前公布了2012年新当选的66位院士和10位外籍院士的名单,其中包括3位华人学者,普林斯顿大学计算机科学系教授李凯名列其中。美国国家工程院院士授予在工程领域内从事研究、实践和教育并作出卓越贡献的人士,目前在任院士总数2249人,华人院士约有80余人。

1954年出生的李凯,初中毕业16岁就进入长春第二有色金属冶炼厂当工人,在工厂两年,他当过炉前工,也当过电解铜车间工人。1973年大学招考工农兵大学生的时候,李凯成为了中国恢复高考前少数的幸运儿之一,他进入吉林大学计算机系学习。毕业以后第二年,李凯考取了中国科学院研究生院。

在北京就读研究生期间,李凯从外教那里获得如何到国外读书的信息,但在那个年代,李凯甚至不能从银行换到外汇支付美国学校的申请费。李凯于是向美国一些学校提交了申请,但没有提交申请费。即便如此,最后他还是获得了耶鲁大学和伊利诺伊大学香槟分校等校的全奖录取通知书。他选择了耶鲁。1983年获耶鲁大学计算机科学硕士学位后,李凯师从世界上第一个“图灵奖”获得者艾伦·佩利斯攻读博士学位,1986年获博士学位。其博士论文提出了分布式共享内存思想,开创了计算机科学的新领域。随后他进入普林斯顿大学任教,现任该校计算机系终身教授。

喜欢动手是李凯自小的习惯。9岁那年就用晶体管组装收音机,在大学里自己动手用半真空管和半导体组装了一台电视机。李凯一直是那种觉得学校教的太少,自己主动去学习一些知识的人。2001年前,李凯发现许多公司都存在数据存储问题。“美国公司在此前四十年时间内,一直用磁带保存数据,但磁带保存容易丢失、不容易找、重复保存、耗人工又占地方。

李凯2001年与他人共同创办了公司,研制出世界上第一款商用重复数据删除产品,产品体积小,可靠性强,渐成市场主流。该公司2009年被人以21亿美元收购,李凯教授也因此获得了美国“华人教授首富”的称号。

今年2月8日,李凯收到了美国国家工程院寄给他的一个邮件,才得知他当选美国工程院院士。美国国家工程院称,李凯当选理由是他在数据储存和分布式计算机系统研究方面取得了重要进展。

中国建筑师首获普里兹克奖系建筑界诺贝尔奖

王澍1963年生于新疆,在西安生活。他于1985年毕业于南京工学院(东南大学前身)建筑系,2000年获同济大学建筑学博士,现任中国美术学院建筑艺术学院院长、博士生导师。

2月27日,从大洋彼岸的美国传来好消息,49岁的中国建筑师王澍,荣获2012年普利兹克建筑奖,成为第一位获此殊荣的中国公民,而这个奖项被誉为建筑界的“诺贝尔”奖。主办方表示,选中王澍是因为承认中国将在发展建筑理念中的作用。2月28日,东南大学向王澍发出贺信,诚邀他方便时回母校访问。而在南京师友眼中,王澍曾经是个“不守规矩的人”,愿意花时间做“很慢的事情”。

导师眼中 他是个“不守规矩的人”

“这个人有才华,但是呢,有点个性,是个不守规矩的人。”中科院院士、东南大学教授齐康是王澍的硕士研究生导师,在接受记者采访时,他很感慨,“那个奖很大,中国人没拿过。”

在齐康的记忆里,王澍个性张扬,“论文答辩时,他把论文题目《死屋手记》贴满了答辩教室的墙,我说你不要贴啊,贴了你的论文通不过,但是他不听,又贴了。”张扬的王澍当时还口出狂言,“中国只有一个半建筑师,杨廷宝是一个,齐老师算半个。”得罪了不少评委。后来,王澍的论文答辩全票通过,但学位委员会并没有授予他硕士学位。说起这段往事,电话那端的齐康语气平和,“当时学位委员会有人跟我说,这小子怎么这么狂啊,但我觉得年纪轻的人狂一点没有什么关系,现在的年轻人就缺少这种狂。我前几年去杭州的时候,遇到王澍,还问过他,‘你还认不认我这个老师啊’,他嘿嘿一笑,‘我当时年幼无知嘛’。”

“他喜欢看哲学理论书,而老师讲的他不大听。他喜欢发表学术议论,我发现他是个人才,后来跟我对话时我就把他的话录下来,研究他的发言,当时他还跑出去租了个房子讲课。”

王澍还有很多惊人之举。齐康回忆,有一次,王澍在街上摆了两个油桶,“他认为是装置艺术,现在看来有点现代艺术喽,后来惊动了公安和学校,限时让他拿掉。”采访中,齐康多次称“王澍也是我的孩子”,“这个人有个好处,不追求盈利,就是做作品,有他自己的特色,我们国家很需要像他这样的人。”

说起王澍获奖,齐康认为,他最大的成功就在于将中国的本土材料,例如砖瓦使用在现代建筑上,打破固有章法。

自己眼中 追求朴素简单的生活和艺术

在王澍眼中,他认为自己首先是个文人。在东南大学论坛上,记者发现了王澍曾发表的一篇文章《素朴为家》,动荡年代,他曾经常出入书库看所有被查封的书,“七到十年的岁月里,我就是这么乱看书度过的,包括大部分外国文学的翻译本和中国的古书(繁体版)。”后来的王澍随迁到西安,负责出黑板报,看父亲与朋友们在剧团里排演,艺术和文学的素养渐渐生根。

“我那种文人的孤傲早年就养成了,认识妻子以后,抹平了大半。事实她对我最大的影响,更是关乎心性的修养。”在王澍最艰难的时光里,“主要靠她的工资在养我,我打零工,偶尔挣一笔。她属于天然而然的人。”

在心性的滋养中,王澍渐渐形成了自己的建筑风格,“任何一个建筑都是园林。不管表面上像园林的还是外表八竿子打不着的,都是,它已经用各种形态进入到我的建筑了。我在追求一种朴素的、简单的、纯真的、不断在追问自己来源和根源的这样一种生活和艺术。”

合作者眼中 他话不多,但很有理念

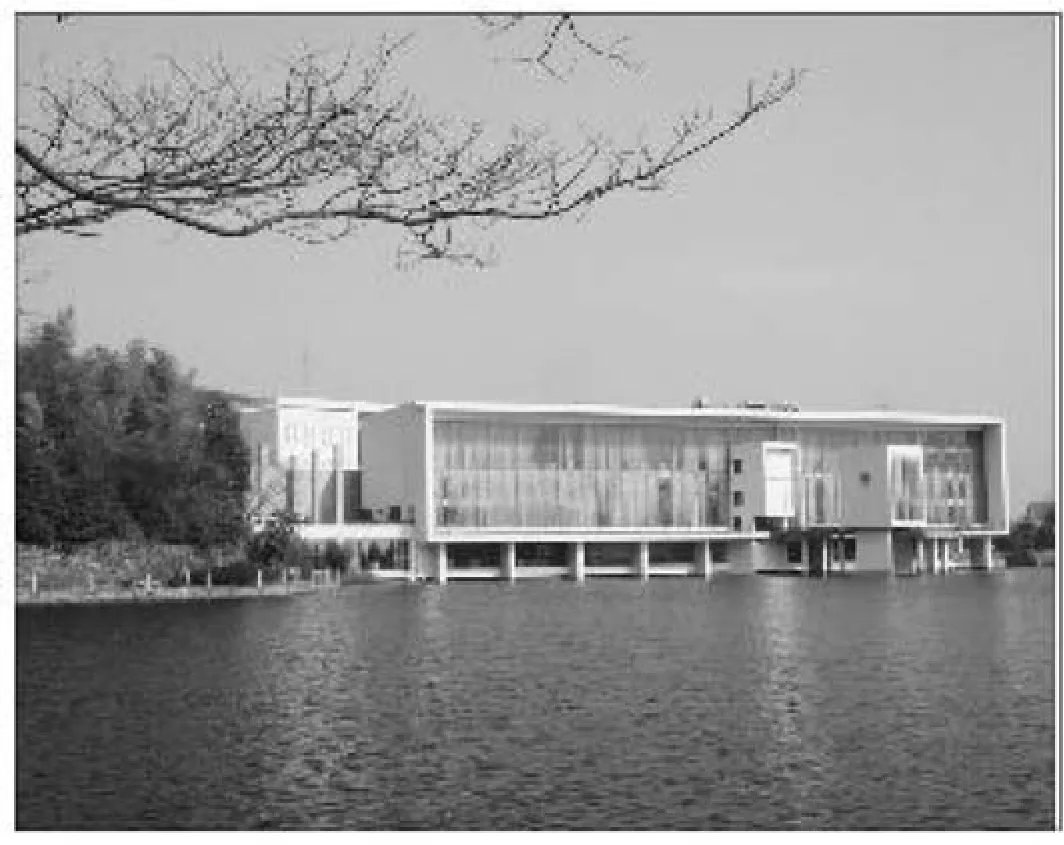

2000年王澍完成了他第一个主要作品——苏州大学文正学院图书馆。这个作品体现了他的建筑哲学——对环境的密切关注,以及对苏州园林造园思想的考虑。在设计中,这座图书馆将近一半的体积处理成半地下;此外,四个散落的小建筑的尺度明显小于主体建筑。2004年,王澍凭这个作品荣获中国建筑艺术奖。

苏州大学文正学院党委书记吴昌政当时参与学院的筹建,当时图书馆的建设是一项重要内容,当时与王澍有几面之缘,他话不是很多,但很有理念。”

建筑开发商王春年对此也深表认同,“当时我们的理念是建筑能保证至少十年不落后,规划中的图书馆前面有个人工湖,后面就是山,于是想在山水之间做一个过渡,而拿到第一稿时我们就很满意,没做什么修改,有一部分建筑延伸到水中,整体线条流畅,外观是白色,和学院整体的建筑风格很匹配。后来这个建筑获了奖,暑假还有很多师生来参观。”

校友眼中 风流倜傥有意识流气质

东南大学建筑学院院长王建国比王澍早3年入学,“当时他就显示出很高的天分,设计理念突出,当时他的一幅作业《仙岳宾馆》作为范图在系里挂了好长时间。”

当时王澍也是个校园潮人,“我们也一同组织过文学社和北极诗社,他喜欢思考,爱搞哲学研究,当年一起在诗社聊天时感觉他对传统建筑学有很多想法。”东南大学81级土木系学生、南京城市与交通规划设计研究院院长杨涛回忆,“那时的王澍长发飘飘,有意识流的气质,风流倜傥,我们一起出了第一本学生论文集,他是论文集的主编,当时也有一篇文章入选。”

10年不建房 愿意做慢的事情

王建国认为,王澍的独特之处在于“愿意做慢的事情”,“他博士毕业后10年内,没建一座房子,就是偶尔给人做装修,这期间,收集了几十万篇砖瓦材料,而这些材料,后来也被他用到现代建筑中,有很独特的风格。他能耐得住寂寞,不受当下思想的影响。”

东南大学建筑学院院长助理葛明与王澍有几十年交情,“王澍此次获奖,没经申报,直接获得提名,击败了美、英、日等多国的建筑大师。王澍的获奖其实并不意外。”2011年,王澍荣获法国建筑学院金奖。这是首位中国建筑师摘得国际建筑学界大奖。同时,王澍还被哈佛大学研究生(GSD)聘为2011~2012学年度 “丹下健三”荣誉讲席教授,“从规律上讲,如果能获得这两项奖,距离普利兹克奖也就不远了。”

写的字不是用漂亮能形容的

在师友眼中,王澍也是个多才多艺的人。东南大学教授单踊1977年考入南京工学院,曾经带领王澍和学生们一起外出采风,有过一周朝夕相处的经历,“去的时候,我们在车上聊了一路的书法,他很懂行,写的字也很有特色,不是用漂亮能形容的。”

王澍也是个“文艺青年”,“大三的时候他就能把康德的《形而上学导论》翻烂,还能背出《世说新语》。在那么快的生活节奏里,他能用很慢的方式塑造房子,很有打动力。”葛明认为,人文气质也使得王澍能将中国传统的山水、自然元素融入现代建筑,这也是打动评委的原因。

坐落在杭州南部群山东部边缘,他把校园设计成一个向农村开放的建筑群,建筑本身的运动曲线和丘陵的起伏相呼应,它在视觉上形成一条纽带,回廊和走廊像蛇一样穿梭在建筑的内与外,加强了建筑的呼吸。

由山走到水,四个散落的小房子和主体建筑相比,尺度悬殊,但在这里,可以相互转化的尺度是中国传统造园术的精髓。水中那座亭子般的房子,图书馆的“诗歌与哲学”阅览室,便是一个中国文人看待世界的“观点”。

位于宁波鄞州区首南中路1000号。宁波博物馆采用的是新乡土主义风格,除了建筑材料大量使用回收的旧砖瓦以外,还运用了毛竹等本土元素,这既体现了环保、节能等理念,也使宁波博物馆有别于其他博物馆。

关于普利兹克奖

每年一次颁给建筑师个人的奖项,有“建筑界诺贝尔奖”之称,奖金10万美元和一枚铜质勋章。这是1979年由普利兹克家族的杰伊·普利兹克(A. Pritzker)和妻子辛蒂(Cindy)发起,凯悦基金会(Hyatt Foundation)所赞助的针对建筑师个人颁布的奖项。

为青年科技人才脱颖而出开辟“绿色通道”——中央人才工作协调小组办公室负责人详解青年拔尖人才支持计划

青年拔尖人才支持计划是国家人才发展规划确定的12项重大人才工程之一,由中央组织部牵头实施,重点培养支持国内35周岁以下的优秀青年人才。2月24日,中央人才工作协调小组办公室负责人就这项工作的相关问题回答了记者提问。

问:青年拔尖人才支持计划是一个什么样的人才计划?

答:科学的未来在青年。有研究表明,自然科学发明的最佳年龄段是25岁至45岁,峰值是37岁。我国要加强高层次创新型科技人才队伍建设,必须高度重视对青年人才的培养支持。这项计划就是对那些最具创新能力和发展潜力的青年人才给予重点培养支持的专门计划。从实际情况看,青年科技人才是最需要稳定经费支持的群体。制定实施这项计划,就是要为他们的脱颖而出开辟一条“绿色通道”,为他们潜心研究提供更有力的保障。

问:计划的目标任务是什么?

答:这项计划从2011年开始,分期分批组织实施,每年遴选200 名左右35岁以下的优秀青年人才给予重点培养支持。到2020年,计划培养支持2000名左右的优秀青年人才。这项计划在遴选支持优秀青年人才的同时,致力探索人才遴选、考评、培养等各方面的新机制、新方法,催生一批各专业领域的青年学术技术带头人,形成我国各领域高层次领军人才的重要后备力量。计划实施过程中,将根据国家经济社会发展需要和人才发展的实际情况,对目标任务进行调适。

问:计划主要支持哪些领域的人才?

答:计划的支持范围涵盖自然科学、哲学社会科学和文化艺术等领域,优先支持国家重点学科、优势产业、战略性新兴产业和急需紧缺领域的科研人才,以增强国家未来人才竞争力和创新能力。需要说明的是,这项计划侧重于支持从事研究工作的创新人才,技能类、表演类、体育竞技类等应用型人才在其他国家重大人才工程中另有支持。

问:申报计划应具备什么条件?

答:申报条件主要包括两个方面:一是“硬件”条件,申报者应在35周岁以下、获得博士学位、在国内全职工作1年以上。因为这是专门针对国内青年人才的特色计划,对于超过35周岁的人才、拟从国外引进的青年人才等,均有其他重大人才工程给予支持。对于在国际学术前沿取得重大突破的特殊人才可破格申报。二是“软件”条件,申报者应在同龄人中具有突出的专业水平和发展潜力,但不对论文、职称等条件作出具体规定。主要是遵循科学人才观,不简单以论文、职称等外在条件论“英雄”,而是强调发展潜力。至于具体标准的把握,交由评审专家组去评判。

问:为什么要控制申报名额?

答:由于全国符合申报基本条件的人选非常多,适当控制申报名额,有利于各级单位做好选拔工作,好中选优,确保推荐人选的质量。

申报工作按照人事关系隶属,由各省区市、中央和国家机关各部委归口推荐上报。申报名额是按照控制总量、突出重点、兼顾全国的原则,商各地、各部门确定的。这项计划坚持人选质量第一,原则上不考虑平衡照顾。因此,部属高校、央企、科研院所等人才比较密集的单位申报名额相对较多,地方则相对少些。

问:这项计划与其他计划有何关系?

答:这项计划是国内顶尖青年人才支持计划,定位较高,支持力度较大,支持人数相对较少。计划的支持范围与“国家杰出青年科学基金”、“长江学者”等计划有一定交叉,但不排斥与上述计划的重复支持,关键是看人才质量和培养支持的客观需要。计划以培养支持国内人才为重点,海外人才回国工作一年以上,即可申报计划。已入选“千人计划”并且正在支持周期内的青年人才不在本计划的支持范围。

问:如何确保计划实施的公开、公平、公正?

答:确保公开、公平、公正是青年拔尖人才支持计划具有公信力和生命力的关键。借鉴“千人计划”、 “国家杰出青年科学基金”等计划的成功经验,我们对计划实施工作进行了设计。一是信息公开。申报通知面向社会公开,评审结果面向社会公开,入选人员面向社会公开,接受社会各界监督。二是规范程序。计划入选者经过个人申报、单位推荐、资格审查、专家通讯评审、现场答辩、社会公示等程序产生。在申报推荐的第一环节,我们要求推荐单位严格把关,一般要通过组织专家评审等方式提出推荐名单、签署推荐意见。目前,各省区市以及申报人选较为集中的教育部、国资委、中科院等部门,都开展了比较严格的初评工作。三是完善制度。通过多项制度设计,确保评选工作公正进行,如:通讯评审专家从评委专家库中根据学科匹配原则随机产生,如因故未能评审,由电脑自动分配新的评委来评审;专家意见和评判分数作为入选的决定性因素,避免外界干预专家评审工作或影响评审结果。

问:这项计划的评委专家是怎么产生的?

答:评委全部从评委专家库中产生。评委专家库是在各地各部门推荐基础上建立的,主要由“千人计划”、“国家杰出青年科学基金”、“长江学者”、“百人计划”等计划的评审专家组成。目前,评委专家库已有数千人的规模,根据需要随时扩充、调整。所有的专家均要求签署保密协议,不能透露评审工作的有关信息。

问:对入选计划的青年拔尖人才将如何培养支持?

答:对入选者主要提供两个方面的支持。一是科研经费支持,中央财政提供为期3年、最高可达240万元的科研经费,并赋予入选者较为充分的自主支配权,以创造一个潜心研究的良好环境。支持经费的具体额度将依据其开展科研工作的实际需要,综合评审专家提出的意见来确定。同时,制定相应的经费管理政策,确保经费使用廉洁高效。二是培养政策支持,制定实施对入选者的后续培养政策,在承担项目、参与课题等方面给予特殊倾斜,利用国家重大科技专项或重大工程建设项目平台培养人才,探索创新青年拔尖人才的培养使用机制。

问:对首批评选工作总体上有何考虑?

答:首批评选工作以遴选支持一批国内顶尖青年人才和探索建立一套科学公正的青年人才遴选机制为目标,本着边实施边完善的原则,认真吸收有益经验,充分听取各方面的意见建议,不断完善政策机制,努力把这项计划打造成国家需要、人才满意、地方和各部门欢迎、经得起历史检验的精品人才工程。