说明文阅读中整体连贯因果推理的产生

伍丽梅,莫雷

(1.华南师范大学心理应用研究中心,广东 广州 510631;2.暨南大学华文学院,广东 广州 510610)

一、引 言

目前,文本阅读研究者普遍认为,阅读理解的实质是形成连贯的文本心理表征的过程。阅读过程中文本表征的连贯水平一般可划分为两个层次——局部连贯与整体连贯。在建构连贯的文本心理表征的过程中,往往需要读者的推理加工[1],对应于两个文本表征连贯层次,文本阅读中的推理,包括维持局部连贯的推理与维持文本整体连贯的推理。

就阅读过程中推理的建构,当前主要存在三种理论假设。其一是最低限度假设理论。该理论认为,自然阅读中的信息加工主要是自动化加工,只要当前阅读的信息与工作记忆中的刚阅读过的若干命题可以进行整合并保持局部连贯,读者不会通达长时记忆中的先前文本信息或背景知识中相关信息进行推理。只有当局部连贯中断,读者才会激活长时记忆的信息去进行整合与推理[2]。其二是记忆基础文本加工理论。该理论认为,读者在阅读中会通达背景信息维持文本局部连贯,即使局部连贯不中断,读者也会通达背景信息,即当前句子所蕴含的概念和命题自动向长时记忆发送信号,非策略地、被动地激活长时记忆中与之匹配的信息,通过自动推理整合这些以“共振”方式激活的先前文本信息,维持某些整体连贯。其三是建构主义理论。该理论认为,阅读是积极主动的建构过程,读者在阅读中总是主动对文本进行解释,随着新信息的进入不断进行加工推理,力图整合当前信息与先前信息,构建文本当前的情境模型。读者在阅读过程中不仅即时进行局部连贯推理,还即时进行整体连贯推理[3]。

简而言之,三大理论均同意——维持局部连贯的推理即时产生,而把争论聚焦于——文本自然阅读过程中,整体连贯推理是否即时产生及如何产生。

研究者为了验证各自的观点进行了大量的实证研究,就局部连贯推理的产生,研究结论与理论假设基本一致;而对于整体连贯推理,由于不同研究者出发点和角度不同,所用方法和范式不一样,相互之间分歧很大[4]。特别应该指出的是,这些对文本阅读推理的大量探讨几乎都集中在记叙文上。

然而,关于记叙文因果推理的研究结论是否可以推广到说明文,这个问题近年引起了阅读心理的研究者极大的兴趣。研究者一直意识到,说明文与记叙文是两类不同性质的文体(e.g.Brooks&Warren,1972;Biber,1988;Blachowicz& Ogle,2001),对记叙文阅读研究得到的结果与结论,可能并不一定适合说明文(e.g.Britton & Black,1985;van Dijk& Kintsch,1983;Voss& Bisanz,1985;Sanders&Noordman,2000;Grasser,2003)。因此,随着记叙文阅读研究的不断深入,研究者开始尝试对说明文阅读进行一些探讨,首先集中考察说明文的自然阅读中是否即时产生维持局部连贯的因果推理。Noordman等人(1992)研究发现,被试在对内容不熟悉的说明文自然阅读过程中不能产生局部连贯因果推理[5]。Millis等人(1994)研究表明,被试阅读内容熟悉的说明文时可以即时进行局部连贯因果推理[6]。Singer(1997)简化 Noordman 的实验材料,同时要求被试读文章后马上进行回答与推理内容有关的问题,结果发现,被试即时进行了局部连贯的因果推理[7]。Jennifer等人 (2003)、伍丽梅与 莫 雷(2010)研究表明,即使在熟悉主题的说明文阅读过程中,维持局部连贯的因果推理的实时产生,也需要一定条件的保证[8,9]。

上述关于说明文阅读推理过程的研究尽管数量不多,但足以表明,以往基于记叙文的研究中已被公认会即时进行的局部连贯因果推理,在说明文的阅读过程中则是只有在合适条件下才即时进行。

由此可以预期,说明文阅读过程推理的发生可能不同于记叙文。记叙文是传承生活经验的载体,它描述的内容与人们的日常生活经验存在高度对应。人们在阅读记叙文过程中能够顺利地进行推理加工并且建构丰富化的文本表征,很大程度上得益于读者自身的丰富生活经验与世界知识。而作为另外一个文本系列。说明文主要向读者传播新知,内容往往与人们的日常生活经验不同。因此,人们在阅读说明文过程中无论是启动推理的易化程度还是从世界知识中获得推理资源的难易程度都大于记叙文,说明文阅读加工比记叙文产生更高的能耗,进行各种推理的成本更高。因此,各种推理的即时进行的可能性会降低。

综上所述,是否可以推论——在说明文自然阅读过程中,整体连贯因果推理即时产生的可能性比较低?具体来说,在说明文阅读中,由于阅读难度增大,即使维持当前阅读的语句与工作记忆的语境连贯的局部连贯因果推理也在合适条件下进行;而整体连贯推理往往强调读者即时搜索不在工作记忆的先前信息和自身的背景知识来解释当前正在加工的信息。因此,其即时产生的可能性更低。

进一步地,如果说明文阅读中整体连贯因果推理产生的可能性很低,那么,如何提高这种可能性,引导读者进行深层加工,促进阅读理解?

在说明文阅读研究中,研究者尝试采用某些手段引导读者的注意力来促进阅读理解。如,给予读者阅读视角(Reading perspective),即要求人们在阅读中持有某种阅读倾向,视角促使读者花费更多时间加工视角相关信息,阅读后对视角相关信息的回忆比视角无关信息更好[10-12],形成视角效应(perspective effects);又如,对反映文章结构的信息要素(如短语、词或标题)进行标记,这些文章标记可作为认知资源分配的指导工具,引导读者把注意的焦点放在高水平的文章结构或概念上,建构反映文章层级组织和概念性内容的相对重要的整体表征[13-16];再如,给予读者相应的阅读任务,在阅读后回答与推理相关的问题的任务条件下,读者在说明文阅读过程中产生了即时的局部连贯因果推理[7,17];即使采用陌生主题的说明文,当要求读者在阅读过程判断每个句子是否和前文一致时,读者也能在阅读过程中产生局部连贯因果推理[5]。可见,在说明文阅读中,给予适当引导,可以促进读者进行推理,产生深层加工。然而,已有研究中的阅读视角、文章标记或者阅读任务均属于额外的信息,不属于自然文本的范畴,这些附加的信息引发的阅读加工不属于自然阅读加工。换言之,这些信息对读者注意资源的引导带有“人为的”性质,由此引发的深层阅读加工出现在非自然阅读条件下。那么,如何在自然阅读条件下引发读者进行深层次的阅读加工,提高其即时进行整体连贯因果推理的可能性?

借鉴记叙文研究结果,读者对记叙文的理解往往受到主人公目标指引(e.g.,Goldm an&Varnhagen,1986;Mandler & Johnson,1977;O'Brien &Myers,1987;Trabasso,Secco,& van den Broek,1984),即主人公的目标引导了读者的阅读加工。那么,在说明文的文本中,能否通过设置类似目标的“注意焦点”信息,引发读者关注因果关系,促使其对焦点相关信息进行积极加工,从而使之在自然阅读过程中即时产生整体连贯因果推理?

基于上述思考,本研究将采用熟悉主题的说明文为材料,探讨说明文阅读过程中整体连贯因果推理产生问题。本研究认为:熟悉主题说明文阅读中,维持整体连贯因果推理不会自动产生;只有在焦点阅读中,读者受因果焦点的指引,才会即时地进行整体连贯的原因推理。由此可以产生本研究的两个假设:第一,在一般的熟悉主题说明文自然阅读过程中,如果前提信息已被推进长时记忆,读者不会即时搜索不在工作记忆的先前信息来解释当前正在加工的信息,即不进行实现整体连贯的因果推理;第二,当文本出现因果焦点信息,读者受焦点指引,关注相关因果信息,即时搜索已进入长时记忆的先前信息进行整体连贯的因果推理。根据上述设想,本研究将设计两个实验分别验证两个假设,考察说明文阅读中整体连贯因果推理产生的问题。

二、实验1

(一)目的

探讨熟悉主题说明文阅读中,当前提信息被推进长时记忆后,读者是否即时搜索这些信息来解释当前文本信息,通过因果推理实现整体因果连贯。

(二)研究方法

1.被试

48名大学本科生参加本实验,所有被试均裸眼或矫正视力正常,母语为汉语,无阅读障碍,实验后获得少量报酬。

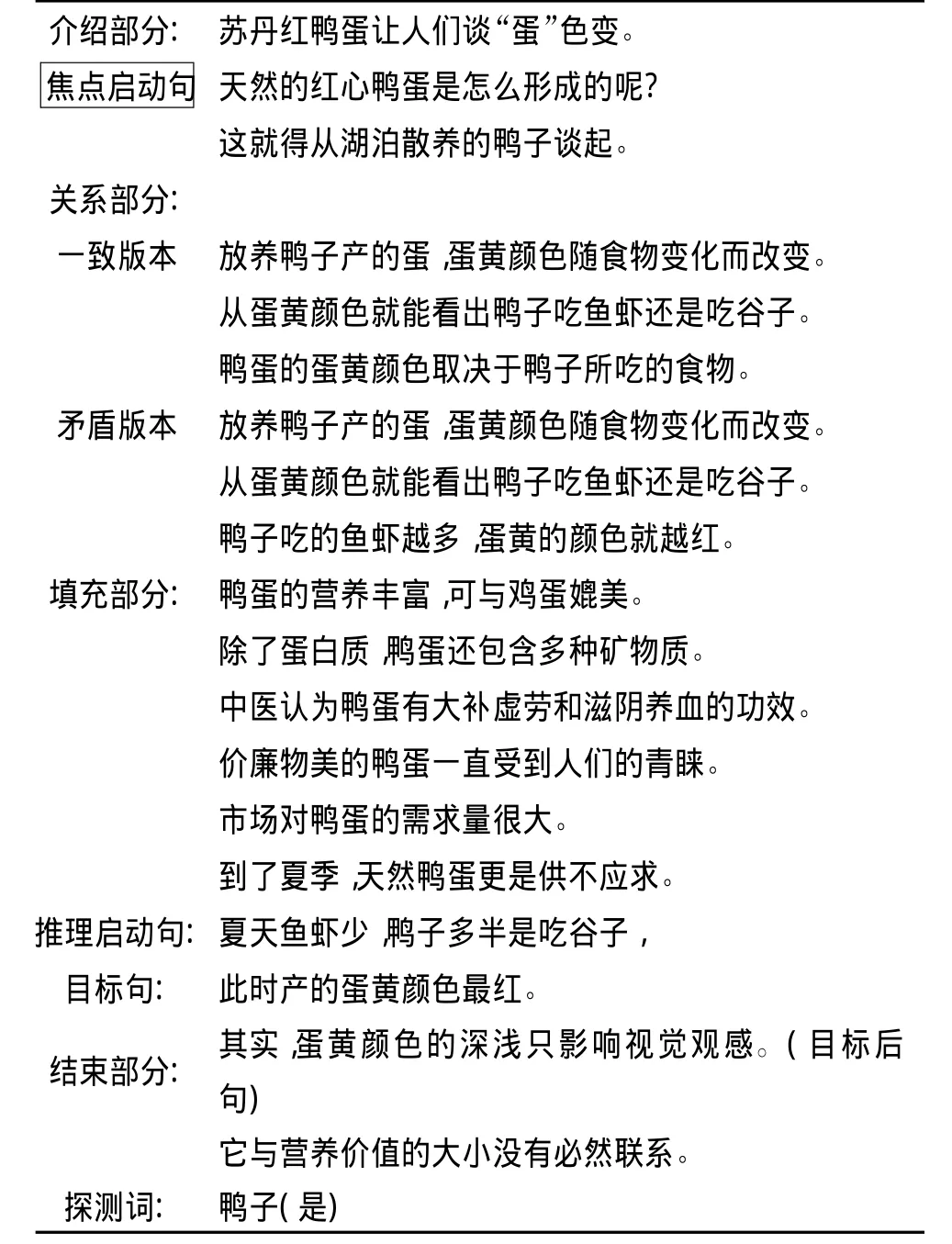

2.实验材料

阅读材料由28篇不同主题的说明文组成,包括16篇正式实验材料,12篇填充材料。每篇正式实验材料共10句话,分为5部分:介绍部分有3个句子,关系部分有3个句子,推理启动句,目标句和2个句子的结束部分。每篇正式实验材料有一致和矛盾两个版本,两者差异仅在于关系部分。一致版本中,关系部分没有提供完整的因果关系,因此,关系部分与目标句不存在逻辑冲突;矛盾版本中,关系部分提供了完整的明确的因果关系,关系部分的最后一句明确表述了两个关键概念之间的关系,因此,关系部分与目标句之间存在逻辑冲突。每篇实验材料长度为160字左右,实验材料的例文见表1。

阅读材料由28篇不同主题的说明文组成,包括16篇正式实验材料,12篇填充材料。每篇正式实验材料共16句话,分为6部分:介绍部分有3个句子,关系部分有3个句子,6个句子的填充部分,推理启动句,目标句和2个句子的结束部分。根据两个维度设计材料版本:目标句与推理启动句的因果关系和目标句与关系部分的文本距离。对于目标句与推理启动句的关系,一致条件下,两者是因果连贯的;矛盾条件下,目标句与基于推理启动句产生的因果推理不一致。对于目标句与关系部分的文本距离,相邻条件下,两者相邻呈现;间隔条件下,两者间隔6个填充句,填充句的信息与前提或结论没有因果关系。由此每篇正式实验材料有相邻/一致、相邻/矛盾、间隔/一致和间隔/矛盾四个版本。实验材料的例文见表1。

表1 实验1材料样例

填充材料的结构与长度同实验材料,但填充材料是描述性的,不需要读者进行因果推理也不包含矛盾信息,以避免被试在阅读多篇文章后总结出规律,猜测实验目的,从而影响实验结果。每篇文章后面都有一个探测词,要求被试判断该词是否在所读短文中出现过,以保证被试认真阅读文章。对于正式实验材料,所有的探测词都在文中出现过,需要肯定判断,探测词在文中出现的次数范围为4-7次,平均出现次数为5.74。对于填充材料,所有的探测词都没有在文中出现过,需要否定判断。

(三)设计与程序

两因素被试内设计。自变量一是包含结论的目标句与推理启动句的因果关系,有两个水平:一致和矛盾。自变量二是目标句与关系部分的文本距离,有两个水平,相邻和间隔6个句子。因变量是目标句和目标后句的阅读时间。

如果文本距离不影响前提信息的恢复,即不管前提信息在当前工作记忆中或者是已被推进长时记忆,读者能够搜索激活这些前提信息,由此检测到目标句中矛盾信息,那么,对于目标句阅读时间,将出现推理启动句与目标句因果关系的主效应,而目标句和关系部分的文本距离没有主效应,两个自变量也不会产生交互作用;如果文本距离影响前提信息的恢复,即只有前提信息在当前工作记忆中才能被搜索,而被推进长时记忆后不能被恢复,读者在相邻条件下才能发现到目标句中矛盾信息,那么,对于目标句阅读时间,目标句和关系部分的文本距离因素产生主效应,同时出现两个自变量的交互作用。

16篇实验材料随机分为A、B、C、D四组,每组4篇,每篇有4个版本。A组4篇材料的相邻/一致版本和B组4篇材料的相邻/矛盾版本和C组4篇材料的间隔/一致版本和D组4篇材料的间隔/矛盾版本组成第一个系列阅读材料(A1B2C3D4),A组4篇材料的相邻/矛盾版本和B组4篇材料的间隔/一致版本和C组4篇材料的相隔/矛盾版本和D组4篇材料的相邻/一致版本组成第二个系列阅读材料(A2B3C4D1),A组4篇材料的间隔/一致版本和B组4篇材料的间隔/矛盾版本和C组4篇材料的相邻/一致版本和D组4篇材料的相邻/矛盾版本组成第三个系列阅读材料(A3B4C1D2),A组4篇材料的间隔/矛盾版本和B组4篇材料的相邻/一致版本和C组4篇材料的相邻/矛盾版本和D组4篇材料的间隔/一致版本组成第四个系列阅读材料(A4B1C2D3)。每个系列阅读材料都包含16篇实验材料与12篇填充材料,以随机顺序排列。所有被试随机分配到阅读四个材料系列中的一个。

采用动窗技术,由被试自己按键进行阅读,每篇文章以句子为单位分行,逐行呈现在计算机屏幕上,每次按键当前行消失并出现下一行,计算机自动记录每行的时间。当一篇文章读完之后,呈现一串“?”号,接着呈现一个词语,要求被试又快又准地判断该词是否在刚读完的短文中出现过:若判断为是,按下键盘上的J键(上面贴有标签“是”);若判断为否,则按下键盘上的F键(上面贴有标签“否”)。系统自动对被试的反应给予反馈,反应正确则计算机屏幕出现“正确”两字,反应错误则出现“错误”两字。反馈信息的呈现持续750毫秒后自动消失,接着开始下一篇文章的阅读。探测词判断只记录被试反应的准确率而不记录反应时间。填充材料的句子阅读时间不做记录。

正式实验前有两篇练习文章使被试熟悉程序。实验前要求被试坐好,在阅读文章过程中始终把右手大拇指放在空格键上,右手食指置于J键上,左手食指置于F键上。每读完一篇文章被试可选择进行2分钟的休息。整个实验持续约30分钟。实验结束后要求被试完成一份问卷,以确定被试是否在阅读实验材料前已经了解相关的知识。

(四)评定实验

为了保证实验材料中因果关系表述的清晰程度以及因果关系与目标句冲突的显著程度,对实验材料进行等级评定实验。评定实验分成两个部分,60名不参与本研究其他部分的学生参与了评定实验,每个评定部分有30名学生。

第一个评定实验,30个学生各有一本小册子,里面包括主题不同的16篇实验材料,一篇文章占一页,每篇文章都以关系部分的最后一句为结尾。由于每篇文章都有两个版本,把16篇实验材料随机分为A、B两组,每组8篇。A组8篇材料的一致版本和B组8篇材料的矛盾版本组成第一套材料(A1B2),A组8篇材料的矛盾版本和B组8篇材料的一致版本组成第二套材料(A2B1)。每套材料中文章随机排列。30个被试随机平均分配到其中一套材料。评定时要求被试认真阅读文章,然后翻到下一页,下一页有一个问题,要求他们在上一页文章内容的基础上评定两个关键概念的因果联系程度,如例文中“食物”和“红心鸭蛋”,共有1-7个等级供选择(1代表不存在因果关系,7代表存在密切因果关系)。评定结果是,本实验16篇材料中所包含的因果关系强度不存在显著差异,F(15,434)=1.443,p=124;两个版本中所包含的因果关系强度差异不显著,t(29)=1.884,p=0.070,具体评分见表2。

第二个评定实验,30个学生各有一本小册子,内含主题不同的16篇实验材料,一篇文章占一页,每篇文章都以推理启动句为结尾。按照第一个评定实验的方法把材料分成两套材料,每套材料中文章随机排列。30个被试随机平均分配到其中一套材料。评定时要求被试认真阅读文章,然后翻到下一页,下一页出现目标句和一个问题,要求他们在上一页文章内容的基础上进行评定目标句与前文的矛盾程度,共有1-7个等级供选择(1代表不矛盾,7代表非常矛盾)。评定结果是,本实验16篇材料中所包含的矛盾强度不存在显著差异,F(15,433)=1.345,p=.171;两个版本中所包含的矛盾强度差异显著,t(29)=2.996,p=0.006,具体评分见表 2。

表2 不同主题材料的因果关系强度与矛盾冲突程度评分均值与标准差

(五)结果与分析

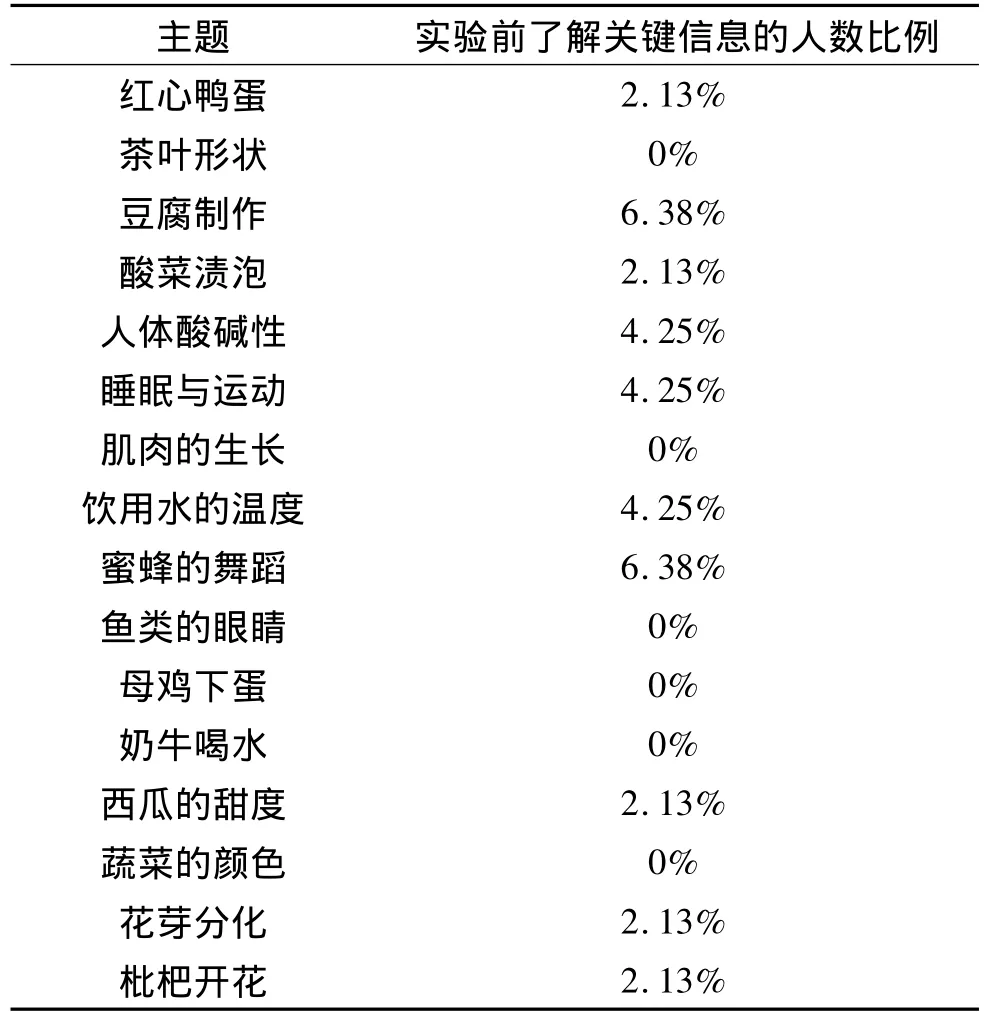

对问卷的回答进行分析,首先删除报告对正式实验材料主题感觉陌生的被试以及在实验前了解正式实验材料关键信息超过20%的被试,据此删除1名被试。其他47名被试都认为文章主题不陌生,并且在读实验材料前基本不了解16个正式实验材料所涉及的关键信息,报告在实验前了解16个关键信息的平均比例为2.26%(具体见表3),表明余下的被试在参加实验前基本不具备这些知识。

表3 被试在不同主题下背景知识情况

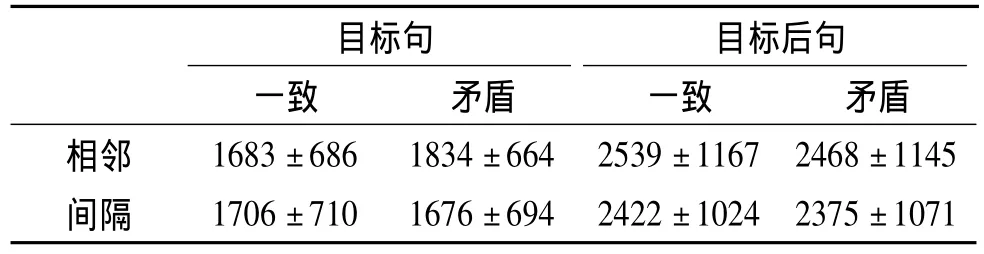

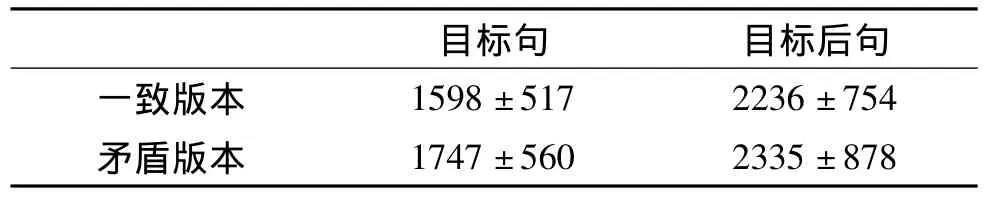

记录目标句和目标后句的阅读时间以及探测词的判断反应的准确率。首先删除探测词判断反应的准确率在75%以下的被试,以确保所有分析及结果推论都建立在认真阅读并理解短文的被试身上,据此删除1名被试。然后删除那些在平均阅读时间3个标准差之外或150毫秒以下的极端数据,删除数据占数据总数的2.38%。在SPSS11.5中对所有数据进行两种统计处理,一种以被试为随机变量(F1),一种以项目(即实验材料)为随机变量(F2)。被试在不同条件下对两个句子的平均阅读时间和标准差见表4。

表4 不同条件下目标句和目标后句的阅读时间和标准差(ms)

对目标句的阅读时间进行重复测量方差分析,结果发现,因果关系与文本距离两个因素的交互作用在被试检验中达到显著水平,F1(1,45)=4.737,p=0.035,但在项目检验中没有达到显著水平,F2(1,15)=1.269,p=0.278。关系因素主效应不显著,F1(1,45)=2.069,p=0.157,F2(1,15)=0.521,p=0.482。文本距离因素主效应不显著,F1(1,45)=1.350,p=0.251,F2(1,15)=0.246,p=0.627。

由于在以被试为随机变量的方差分析发现交互作用,因此,进一步进行以被试为随机变量的简单效应分析,结果发现:从文本距离因素的角度进行分析,相邻条件下,一致版本的目标句阅读时间与矛盾版本的目标句阅读时间差异达到显著水平,F1(1,45)=6.92,p=0.012;而间隔条件下,一致版本的目标句阅读时间与矛盾版本的目标句阅读时间差异不显著,F1(1,45)=0.24,p=0.626。结果表明,当间隔6个句子的时候,读者无法激活先前前提信息从而难以进行因果推理,由此不能觉察目标句中的矛盾信息。与此同时,从因果关系的角度进行分析,在一致条件下,相邻版本的目标句阅读时间与间隔版本的目标句阅读时间没有差异,F1(1,45)=0.11,p=0.740;然而,在矛盾条件下,相邻版本的目标句阅读时间与间隔版本的目标句阅读时间存在显著差异,F1(1,45)=4.66,p=0.036。结合两个角度的简单效应,可以发现,当前提信息和有关结论的信息相邻呈现的时候,由于前提信息完备,读者即时进行因果推理并检测到目标句中的矛盾信息;然而,随着前提信息被推进长时记忆,这些信息难以被恢复到工作记忆中,读者难以进行因果推理,没有觉察到目标句中的矛盾信息。

对目标后句的阅读时间进行同样的统计分析发现,因果关系与文本距离两个因素交互作用不显著,F1(1,45)=0.015,p=0.904,F2(1,15)=0.021,p=0.887。文本距离因素主效应不显著,F1(1,45)=1.019,p=0.318,F2(1,15)=0.851,p=0.371。因果关系因素主效应不显著,F1(1,45)=0.610,p=0.439,F2(1,15)=0.325,p=0.577。目标后句的检验结果也表明,在说明文阅读过程中,当部分前提信息进入长时记忆后,因果推理难以启动。

结果表明,虽然采用熟悉主题的说明文作为阅读材料,即使文中呈现了完整的前提信息,然而,相隔6个句子,先前的前提信息难以被通达,因果推理无法产生,读者没有检测到矛盾版本中目标句中的不一致信息,不能构建整体因果连贯。在说明文自然阅读过程中,随着前提信息之间的文本距离的增加,整体连贯因果推理逐步减弱以致消失。那么,当文本提供问题焦点引导读者关注因果信息,读者是否可以克服文本距离,搜索到相关的前提信息,进行整体连贯因果推理?实验2将设计材料探讨这种可能性。

三、实验2

(一)目的

探讨熟悉主题的说明文阅读中,读者在文本问题焦点引导下能否通达被推进长时记忆的前提信息,产生因果推理,实现文本整体因果连贯。

(二)研究方法

1.被试

30名大学本科生参加本实验,所有被试均裸眼或矫正视力正常,母语为汉语,无阅读障碍,实验后获得少量报酬。

2.实验材料

阅读材料由28篇不同主题的说明文组成,包括16篇正式实验材料,12篇填充材料。对实验1间隔条件下的正式材料进行修改:在介绍部分设置启动因果焦点的问题。每篇正式实验材料有一致和矛盾两个版本,两者的差异仅在于关系部分,一致版本中,关系部分没有提供完整的因果关系,因此,关系部分与目标句不存在逻辑冲突;矛盾版本中,关系部分提供了完整的明确的因果关系,关系部分的最后一句明确表述了两个关键概念之间的关系,因此,关系部分与目标句之间存在逻辑冲突。每篇实验材料长度为280字左右,实验材料的例文见表5。

填充材料的结构与长度同实验材料,但填充材料是描述性的,不需要读者进行因果推理也不包含矛盾信息。每篇文章后面都有一个探测词,要求被试判断该词是否在所读短文中出现过,以保证被试认真阅读文章。对于正式实验材料,所有的探测词都在文中出现过,需肯定判断,探测词在文中出现的次数范围为4-7次,平均出现次数为5.62。对于填充材料,所有的探测词都没有在文中出现过,需否定判断。

(三)设计与程序

单因素被试内设计。自变量是关系部分与包含结论的目标句的关系,有两个水平:一致与矛盾。因变量是目标句和目标后句的阅读时间。

表5 实验2材料样例

由于一致和矛盾两个版本的差异仅在于,前者没有提供完整的前提信息,而后者则提供了充分的前提信息。如果在熟悉主题说明文阅读中,前提信息被推进长时记忆后,读者在问题焦点引导后即时搜索相关信息,产生维持整体连贯的因果推理,由此检测到目标句中矛盾信息,那么,矛盾版本的目标句阅读时间长于一致版本的目标句阅读时间;如果读者在问题焦点引导下也不能恢复长时记忆中的前提信息,无法进行整体连贯因果推理,那么,两个版本的目标句阅读时间没有差异。

16篇实验材料随机分为A、B两组,每组8篇,每篇有两个版本。A组8篇材料的一致版本和B组8篇材料的矛盾版本组成第一个系列阅读材料(A1B2),A组8篇材料的矛盾版本和B组8篇材料的一致版本组成第二个系列阅读材料(A2B1)。每个系列阅读材料都包含16篇实验材料与12篇填充材料。所有被试随机分配到阅读两个系列的材料中的一个,每个系列材料的28篇文章按随机顺序排列。

实验程序同实验1。

(四)结果与分析

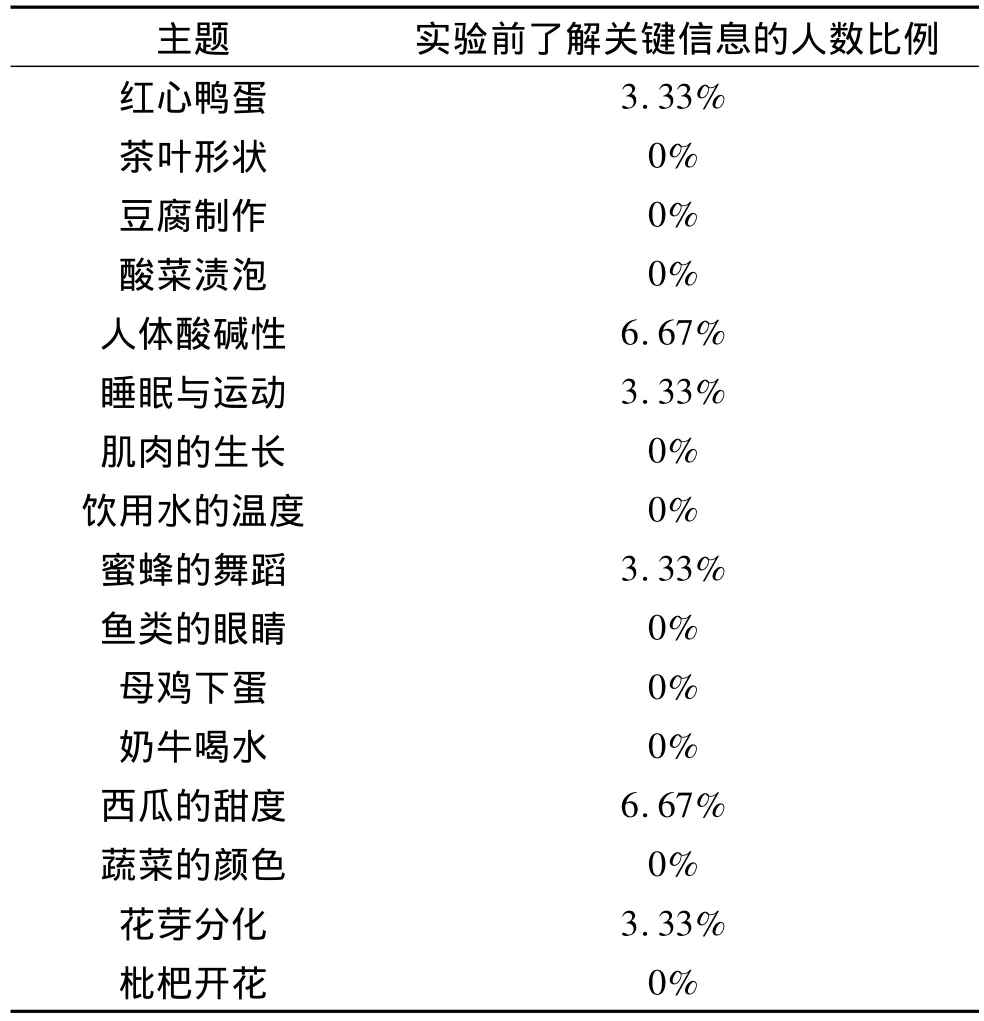

对问卷的回答进行分析,首先删除报告对正式实验材料主题感觉陌生的被试以及在实验前了解正式实验材料关键信息超过20%的被试。所有的30名被试都认为文章主题不陌生;同时,所有被试在阅读实验材料前基本不了解16个正式实验材料所涉及的关键信息,报告在实验前了解关键信息的平均比例为1.67%(具体见表6),即他们在参加实验前不具备这些知识。

表6 被试在不同主题下背景知识情况

记录目标句和目标后句的阅读时间以及探测词的判断反应的准确率。所有被试判断反应的准确率都在75%以上,平均准确率达到了89.88%,这样30个被试的数据都进入下一步的数据处理。然后删除那些在平均阅读时间3个标准差之外或150毫秒以下的极端数据,删除数据占数据总数的1.94%。在SPSS11.5中对所有数据进行两种统计处理,一种以被试为随机变量(t1),一种以项目(即实验材料)为随机变量(t2)。被试在不同条件下对两个句子的平均阅读时间和标准差见表7。

表7 不同条件下两个句子的阅读时间和标准差(ms)

对不同条件下两个句子的阅读时间进行相关样本t检验发现,两个版本下目标句的阅读时间存在显著差异,t1(29)=2.536,p=0.017,t2(15)=2.209,p=0.043,矛盾版本下的目标句阅读时间显著长于一致版本下。两个版本下目标后句的阅读时间的差异不显著,t1(29)=1.026,p=0.314,t2(15)=0.034,p=0.973。

结果表明,在问题焦点引导下,即使前提信息被推进长时记忆,但是读者还是能够通达相关信息进行因果推理,检测目标句中结论的正误,由此整合当前文本信息与先前文本信息,进而实现文本的整体因果连贯。

四、讨 论

作为文本最基本的关系之一,因果关系的建构是文本理解的基本方面[18-21],因此,文本阅读过程的因果推理受到阅读心理学界的重视。已有对因果推理的大量研究主要集中在记叙文上,并且普遍发现,在记叙文阅读过程中,维持文本局部连贯的因果推理自动产生;主要分歧在于维持整体连贯的推理。

然而,最近有关说明文局部连贯因果推理的研究却发现,熟悉主题的说明文的阅读过程中,维持局部连贯因果推理的即时进行,也需要一定条件的保证。换言之,说明文阅读过程推理的发生与记叙文存在较大的差异。那么,在熟悉主题说明文阅读中,维持文本整体因果连贯的因果推理产生状况如何?本研究对该问题进行了初步的探讨。

本研究以主题熟悉的说明文为材料,探讨自然阅读过程中维持整体连贯因果推理加工的情况。实验1操纵了两个变量,包含结论的目标句与推理启动句的因果关系以及目标句与关系部分的文本距离,结果表明,在熟悉主题的说明文阅读过程中,前提信息与结论信息相随呈现,读者能够即时产生因果推理,实现文本的局部因果连贯,而当文本提供完备前提信息与包含结论的目标句相距6个句子后,读者难以恢复这些已不处于工作记忆的前提信息来加工当前的目标句,无法检测矛盾版本中目标句的矛盾信息;实验2在文本中设置了问题焦点,引导读者关注因果信息,由此读者克服文本距离,通达已被推进长时记忆的前提信息产生因果推理,实现不在工作记忆的先前信息与当前正在加工的信息整体因果连贯,进而发现目标句中矛盾信息。

结合说明文局部连贯因果推理产生的研究结果,可以发现,文本阅读过程中推理的产生,不同体裁类型的文本得到不同的回答。

已有的记叙文研究发现,当文本属于一般叙述材料,读者往往可以即时构建局部连贯,进行最低限度的自动加工[2,22];然而,当文本中包含目标信息或者脚本信息,这些信息引发读者的关注,形成焦点,读者对焦点相关信息进行主动的追随建构[23,24],不仅建构局部连贯推理,还主动构建整体连贯推理。事实上,记叙文的阅读中,读者的理解加工往往受到事件发展的因果关系或主人公目标指引。

然而,对于说明文来说,即使是熟悉主题的说明文,读者的推理往往需要付出更高认知成本。当文本缺乏引导读者的焦点信息时,读者的自然阅读加工非常消极,仅仅进行最浅层次的阅读加工——维持局部语义连贯;只有在条件合适的情况下,如文本提供完备的前提信息、前提信息与结论信息密切连接——两者在文本中相随出现,即付出认知资源较少的情况下,读者才会进一步地即时产生维持局部连贯的因果推理;对于整体连贯的因果推理,由于需要付出更多的认知资源,一般不会即时产生,只有在必要或特殊关注下才会即时建构。

具体来说,说明文因果推理的产生,与记叙文相比,需要更多的认知成本,要求读者付出更多的心理努力。这些认知资源消耗主要源于三个方面:其一,世界知识中获得因果推理资源的难易程度;其二,启动因果推理的易化程度;其三,因果推理的操作负荷程度。

首先,记叙文是传承生活经验的载体,记叙文中的信息与日常生活有很大的相似性,它描述的内容与人们的日常生活经验存在高度对应,而文本中所包含的因果关系主要是基于人们的日常生活经验与世界知识。因此,在记叙文的阅读过程中,读者往往能够很容易地通过对自身生活经验进行回想、联想或想象,来解释故事中主人公行为的原因,也可以对主人公的行为、事件结果做出预期。然而,说明文主要向读者传播新知,科学知识往往源自科学的研究探索,而不是来自日常的生活经验,由此文本所包含的因果关系不是基于具体的生活经验,而是主要基于抽象的逻辑推导或严密的科学实验。因此,在说明文的阅读过程中,读者往往不能运用想象等形象思维方法,而是对概念、命题进行相对抽象的分析与综合等逻辑思维操作,进而把握文本中要点的因果关系。举例来说,当读到句子“不幸的是,他在转弯时太急摔了下来。当他回家时,他妈妈问他为什么受伤了”[25],读者可以即时推理主人公受伤是因为摔跤了,因为人们在生活中往往有类似的经历。然而,当读到句子“新陈代谢率随热量需要的增加而增加。海豹的新陈代谢率高”[8],读者往往难以从自身经验联想把握新陈代谢与热量之间的因果关系,这并不一定属于人们的世界知识范围。

进一步来说,由于文本体裁特点导致因果推理所依赖的基础有所差异,那么,在阅读不同文体时启动因果推理所需的认知资源有所不同。具体来说,记叙文中,具有因果关系的概念或事件往往具有较高的语义相关以及较高的可联想度。相比之下,说明文中,具有因果关系的概念或要点之间往往缺乏语义相关与可联想度。正如上文的例子,“摔下”与“受伤”的语义相关,远远大于“新陈代谢率”与“热量”的相关。换言之,记叙文阅读中因果推理的启动与形成,可能文本语义就足够了;然而,说明文中,仅仅文本语义是不足以形成因果推理。换言之,记叙文阅读过程中启动因果推理的易化程度优于说明文。

此外,在因果推理的操作过程中,不同文体的负荷是不同的。阅读记叙文过程中,读者主要运用形象思维对个体经验进行回想、联想或者想象,往往就可以成功实现因果推理。然而,阅读说明文中,读者需要对概念、命题进行相对抽象的分析与综合等逻辑思维操作,进而把握文本中要点的因果关系。两者的操作对认知负荷的要求是不同的,前者相对简单,而后者相对困难。造成这种差异的原因相当原始:从人的认知发展过程来看,以感觉形象思维为特点的感知运动阶段与前运算阶段总是先于以抽象思维的发展、完善为特征的前运算阶段与形式运算阶段;从人的思维本质来看,有限理性人的基本假定成为现代逻辑研究的共识,基于这个假定,寻求人类有限理性的边界,解释人类如何实现正确推理和为什么会出现推理谬误成为当前心理学逻辑推理研究的基本方向和任务[26]。简而言之,虽然文本阅读中的因果推理就是对包含在事物之间的原因和结果的关系进行推理,但是,记叙文中因果推理实现过程操作的是形象思维符号,而说明文的因果推理操作对象更多的是抽象思维符号;记叙文因果推理可以参照个体生活经验,说明文因果推理则需要依赖标准逻辑规则。

正是由于对心理努力的要求不同,因果推理在不同体裁的文本阅读中有不同的表现。说明文阅读加工过程产生因果推理比在记叙文中进行因果推理的加工需要付出更高的消耗,因果推理在说明文阅读中的即时进行的可能性会降低。事实上,正是由于因果推理在说明文阅读中产生的可能性大大降低,大量教育与阅读研究者开展有关说明文教学与阅读的研究,就如何促进说明文阅读中深层加工的产生进行了广泛的探讨(e.g.Barnett,1981;Cook& Mayer,1988;Britton & Gulgoz,1991;Gordon,&Scearce,1995;O'Donnell& Dansereau,2000;Glenberg,Brown,& Levin,2007;Dai& Wang,2007;McCrudden& Schraw,2007)。

需要指出的是,先前研究中有关促进说明文深层加工往往是采取施加外在的阅读条件,如实验指导语或实验任务。这种类似外在的阅读辅助条件促进说明文深层加工,从而有助于说明文的阅读理解,这已经得到研究的普遍支持。如,给予读者一个特定的阅读视角,读者的阅读产生视角效应[10-12];在文章中标记一些关键信息,读者的理解也会相应的出现文章标记效应[13-16];在文本理解过程中提问有助于促进文本的理解与记忆[27-30]。

能否通过文本信息引发读者进行深层加工,即在自然阅读条件下促使读者文本,本研究进行了初步试探。本研究尝试在说明文本中设置强调文章主旨的问题,引起读者对后续因果信息的意义的期待和关注,引导读者围绕着这个焦点主动进行推理加工,建构文本整体的逻辑连贯。由于问题嵌入在文章中,即属于文本信息的一部分,这些信息促使读者关注因果信息,构建文本整体因果连贯。换言之,在说明文的自然阅读过程中,即使没有阅读任务等外在条件的要求,读者很可能也会受到文本信息的引导,对文本进行深层次的加工。

五、结 论

本研究结果表明,在熟悉主题的说明文阅读过程中,文本提供完备的因果关系,当前提信息被推进长时记忆后,读者无法恢复这些信息进行整体连贯因果推理;在问题焦点引导下,读者关注因果信息,在加工相关结论信息时能够即时搜索不在工作记忆中的前提信息,实现整体连贯因果推理。

[1]A.Estevez,M.Calvo.Working memory capacity and time course of predictive inferences.Memory,2000,8(1):51-61.

[2]G.McKoon,R.Ratcliff.Spreading activation versus compound cue accounts of priming:mediated priming revisited. Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,1992,18:1155-1172.

[3]A.C.Graesser,R.J.Kreuz.A theory of inference generation during text comprehension. Discourse Processes,1993,16:145-160.

[4]G.McKoon,R.Ratcliff.Memory-based language processing:Psycholinguistic research in the 1900s.Annual Review of Psychology,1998,49:25-42.

[5]L.G.Noordman,W.Vonk,H.J.Kempff.Causal inferences during the reading of expository text.Journal of Memory&Language,1992,31:573-590.

[6]K.K.Millis,A.C.Graesser.The time-course of constructing knowledge-based inferences for scientific texts.Journal of Memory& Language,1994,33:583-599.

[7]M.Singer,D.Harkness,S.T.Stewart.Constructing inferences in expository text comprehension.Discourse Processes,1997,24:199-228.

[8]W.Jennifer,J.L.Myers.Availability and accessibility of information and causal inferences from scientific text.Discourse Processes,2003,36:109-129.

[9]伍丽梅,莫雷.说明文阅读中局部连贯因果推理的产生.心理学报,2010,43(2),200-215.

[10]R.C.Anderson.Allocation of attention during reading∥A.Flammer& W.Kintsch(Eds.)Discourse processing.New York:North-Holland,1982:182-201.

[11]R.C.Anderson,J.W.Pichert,L.L.Shirey.Effects of the reader's schema at different points in time.Journal of Educational Psychology,1983,75:271-279.

[12]J.K.Kaakinen,J.Hy?n?,J.M.Keenan.How prior knowledge,WMC,and relevance of information affect eye fixations in expository text.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,2003,29:447-457.

[13]R.F.Lorch,E.P.Lorch,W.E.Inman.Effects of signaling topic structure on text recall.Journal of Educational Psychology,1993,85:281-290.

[14]R.F.Lorch,E.P.Lorch.Effects of organizational signals on text-processing strategies.Journal of Educational Psychology,1995,87:537-544.

[15]R.F.Lorch,E.P.Lorch.Effects of organizational signals on free recall of expository text.Journal of Educational Psychology,1996,88:38-48.

[16]J.P.Rickard,B.R.Fajen,J.F.Sullivan,G.Gillespie.Signaling,note-taking,and field Independence-dependence in text comprehension and recall.Journal of Educational Psychology,1997,89:508-517.

[17]M.Singer,G.O 'Connell.Robust inference processes in the comprehension of expository text.European Journal of Cognitive Psychology,2004,15:607-631.

[18]C.R.Fletcher,C.P.Bloom.Causal reasoning in the comprehension of simple narrative texts.Journal of Memory and Language,1988,26:69-83.

[19]A.C.Graesser,M.Singer,T.Trabasso.Constructing inferences during narrative text comprehension.Psychological Review,1994,101:371-395.

[20]M.Singer,A.C.Graesser,T.Trabasso.Minimal or globe inference during reading.Journal of Memory and Language,1994,33:421-441.

[21]P.W.van den Broek.The causal inference maker:Towards a process model of inference generation in text comprehension.∥D.A.Balota G B.Flores d'Arcais,& K.Rayner(Eds.),Comprehension processes in reading,Hillsdale,NJ:Erlbaum.1990:423-445.

[22]王穗苹.篇章阅读理解中背景信息通达过程的实验研究.华南师范大学博士学位论文,2000.

[23]G.Bower,D.Morrow.Mental models in narrative comprehension,Science,1990,247:44-48.

[24]莫雷,冷英.目标焦点监控下目标信息的建构与整合.心理学报,2005,37:41-50.

[25]M.L.Rizzella,E.J.O'Brien.Accessing global causes during reading.Journal of Experiment Psychology:Learning,Memory,and Cognition,1996,22:1208-1218.

[26]J.Evans.Bias and Rationality.∥K.I.Manktelow,&D.E Over(Eds.)Rationality:Psychological and Philosophical Perspectives.Lodon:Rutledge,1993:6-30.

[27]M.T.H.Chi,N.De Leeuw,M.H.Chiu,C.Lavancher.E-liciting self explanations improves understanding.Cognitive Science,1994,18:439-477.

[28]A.King.Facilitating elaborative learning through guided student- generated questioning.Educational Psychologist,1992,27:111-126.

[29]D.Martins.Les facteurs affectifs dans la compréhension et la mémorisation de texts .Paris,Presses Universitaires de France,1993.

[30]D.Martins,D.Kigiel,S.Jhean-Larose.Influence of expertise and of causal connective on comprehension and recall of an expository text.L 'Année Psychologique,2002:511-543.