氧化降解壳聚糖在大豆纤维染色中的应用

吕景春,王 进,孙昌明

(盐城工学院 纺织服装学院,江苏 盐城224051)

壳聚糖,其化学名为:(l,4)-2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖,是甲壳素的N-脱乙酰度高于70%的产物[1]。在壳聚糖分子中,存在着大量的羟基和氨基,是迄今为止发现的唯一碱性多糖[2],在天然高分子中的含量仅次于纤维素。壳聚糖是一种绿色环保新材料,其资源丰富,无毒、无污染,具有良好的生物兼容性和生物可降解性,开发应用前景广阔。

随着生活水平的不断提高,人们对环保意识的加强,越来越需要经济、生产过程污染少的新型纤维,而大豆蛋白纤维正好适应了这种需求。因此,对于大豆蛋白纤维的研究也日益重要。采用自制降解壳聚糖预处理大豆纤维针织物,再用异双活性基活性染料对其进行染色,以达到增深效果。

1 实验部分

1.1 材料和试剂

大豆纤维(14.6tex)/氨纶(2.2tex)弹力针织物,Cibacron FN系列活性染料,壳聚糖(国药集团),双氧水,冰醋酸→硫酸钠等。

1.2 仪器设备

76-1A玻璃恒温水浴,恒温磁力搅拌器,振荡式染样机,CE7000A型电脑测配色系统,722S可见分光光度仪,SW-12AⅡ耐洗色牢度试验机等。

1.3 低分子量壳聚糖制备

称取原壳聚糖(CTS)32g,加入2%HAc 400 mL,搅拌溶解后,再用分液漏斗缓慢加入1%H2O2100mL,60℃下回流反应。反应一定时间后取出,冷却,用氢氧化钠溶液调节至pH为10,静置2h后抽虑,用无水乙醇洗涤数次至中性,得非水溶性产品,将产品在50℃放入真空干燥箱烘干。

1.3.1 壳聚糖分子量和脱乙酰度(DD)的测定

精确称取一定质量降解前后的壳聚糖,将其用0.1 mol/L乙酸-0.2mol/L氯化钠溶剂配成50mL样品溶液,参考文献[3,4]的方法利用稀释型乌氏粘度计测试壳聚糖的分子量。

精确称量0.2g烘至恒重的壳聚糖产品,溶于25 ml的0.1mol/L HCl的标准溶液中振荡,用0.1mol/L的NaOH溶液回滴过量的HCl,以甲基橙-溴甲酚绿混合指示剂指示终点。参考文献[4]计算脱乙酰度。

1.3.2 FT-IR分析

仪器:美国产NEXUS-670型红外光谱仪。

测试条件:KBr压片法,恒温20℃,湿度65%,扫描32次,分辨率4cm-1。

1.4 CTS在大豆纤维上的应用

采用浸渍法处理大豆纤维。取不等质量的CTS溶解于1%冰醋酸中配成不同浓度溶液,设计正交实验处理织物,然后进行染色。

染色处方:染料3%(o.w.f),元明粉50g/L,碳酸钠5g/L,浴比1∶30,在30℃染色,加入染料、织物和元明粉,染色30min后升温至55~60℃加入碱剂续染40min,最后水洗、皂煮(皂洗剂2g/L,90℃皂洗15 min)。

1.5 K/S值的测定

在美国gretagmactmach公司color-eye 7000A电脑测色配色仪上测定,测色光源为D65光源,10°视角,试样折叠4层,测试2次,取平均值。

1.6 牢度的测试

水洗牢度按照ISO 105C06:1994/Cor.2:2002(E):纺织品 色牢度试验 第C06部分:耐家庭和商业洗涤的色牢度方法测试。

1.7 扫描电镜分析

JSM-5600LV型扫描电子显微镜,观测大豆纤维织物经改性前后的表观形态。

2 结果与讨论

2.1 降解前后壳聚糖分子量的测定

对降解前后的壳聚糖采用粘度稀释法测定分子量,结果如下:

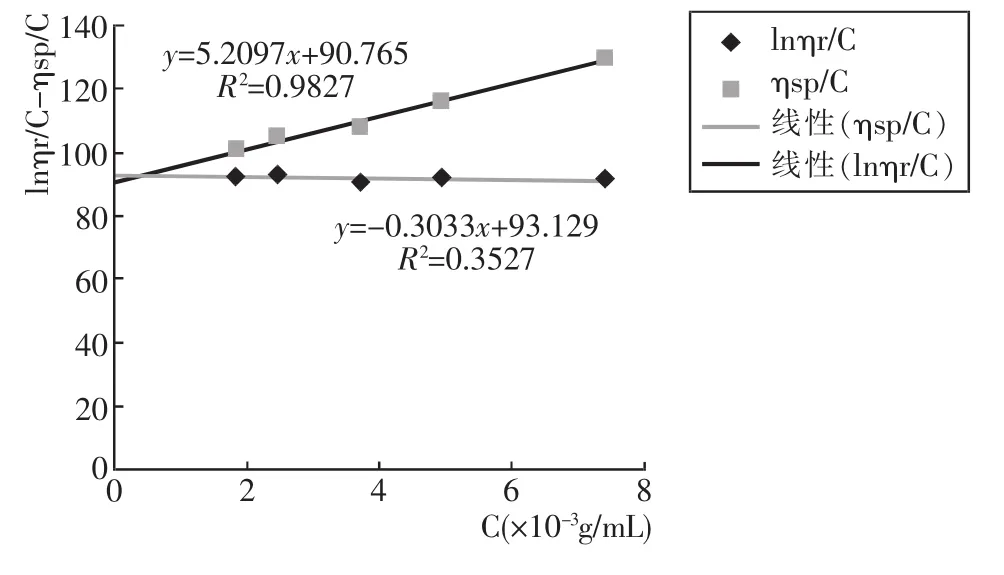

图1 原壳聚糖浓度-粘度关系曲线

根据稀释式粘度法测定物质分子量原理,直线ηsp/c~c与直线1nηr/c-C相交于y轴上一点,此截距即为特性粘度[η]。由图1可知,比较两条直线的线性相关性,根据R2,选择线性(ηsp/c)与y轴的截距作为[η],[η]即为539.91。通过实验可知原壳聚糖的氨基含量为8.30%,脱乙酰度为83.55%,根据 K=1.64×10-30×D.D14,α=-1.02×10-2×D.D+1.82以及D.D可以算出,K=1.3246×10-3,α=0.96779,由分子量计算公式[η]=KMα,求得降解前壳聚糖分子量约为6.27×105。

由图2可知,比较两条直线的线性相关性,根据R2,选择线性(ηsp/c)与y轴的截距作为[η],[η]即为90.765。通过实验可知降解后1号壳聚糖的氨基含量为8.00%,脱乙酰度为80.45%,根据上述公式可以算出,K=7.80205×10-4,α=0.99941,由分子量计算公式[η]=KMα,求得降解后1号壳聚糖分子量约为1.171×105。

由图3可知,比较两条直线的线性相关性,根据R2,选择线性(1nηr/c)与y轴的截距作为[η],[η]即为13.74。通过实验可知降解后2号壳聚糖的氨基含量为7.59%,脱乙酰度为76.33%,根据上述公式可以算出,K=3.73747×10-4,α=1.041434。由分子量计算公式[η]=KMα,求得降解后2号壳聚糖分子量约为2.42×104。

图2 降解后1号壳聚糖浓度-粘度关系曲线

图3 降解后2号壳聚糖浓度-粘度关系曲线

2.2 壳聚糖降解前后的FT-IR分析

从原壳聚糖的红外谱图可以看出,895.73cm-1处为糖苷基,1 000~1 100cm-1处为一级醇羟基C-O伸缩振动。1 323.08cm-1处为酰胺Ⅲ带,1 380.88cm-1处为CH3对称变形振动吸收峰,1 422.22cm-1处为CH2弯曲振动吸收峰,1 610cm-1处为酰胺Ⅱ带,1 652.18cm-1处为酰胺Ⅰ带,是C=O与N-H的氢键造成-NH3+对称变形振动,3 421.49cm-1处为 O-H 和N-H的伸缩振动吸收带。从降解后低分子量壳聚糖的红 外 谱 图 可 以 看 出,895.73cm-1处 为 糖 苷 基,1 155.56cm-1处 为 氧 桥 的 反 对 称 伸 缩 振 动,1 316.24cm-1处为酰胺Ⅲ带,1 600cm-1处为 NH2吸收谱带。1 633.03cm-1处 为 酰 胺 Ⅰ 带,2 840~2 962cm-1处为各种 CH1,CH2和 CH3的伸缩振动,3 400cm-1左右为O-H峰。从降解前后的壳聚糖红外谱图可以看出,低分子量壳聚糖的主体结构与原壳聚糖的主体结构相似,并未发生明显变化。

图4 原壳聚糖(A)及其氧化降解产物(B和C)的红外谱图

2.3 壳聚糖预处理工艺

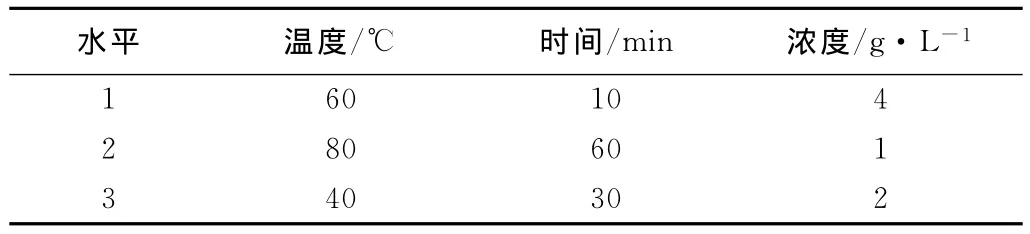

为确定壳聚糖预处理大豆纤维的最佳染色工艺,以降解后的1号和2号壳聚糖为例,确定预处理的温度、时间和壳聚糖的浓度为研究因素,进行L9(34)正交优化实验,表面色深值K/S越大,表明壳聚糖对染色大豆纤维的增深效果越明显,因此以K/S值为指标,正交实验的因素和水平见表1和表3,正交试验和极差分析见表2和表4。

表1 1号壳聚糖正交实验因素水平表

从正交表2可以看出,对大豆纤维染色增深效果最主要的影响因素为处理液的温度,其后依次为壳聚糖的浓度和浸渍的时间。通过分析可以确定优方案为A2B3C1,即温度为80℃,壳聚糖的浓度为4g/L,时间为20min。

从正交表4可以看出,对大豆纤维染色增深效果最主要的影响因素为处理液的温度,其后依次为壳聚糖的浓度和浸渍的时间。通过分析可以确定优方案为A2B1C2,即温度为80℃,壳聚糖的浓度为1g/L,时间为10min。

利用正交实验得出的最佳工艺对大豆纤维进行预处理,然后利用Cibacorn FN型的三原色进行染色,结果如图5所示。由图5可知,经壳聚糖处理的织物染色后,K/S值明显增大,而壳聚糖的分子量对K/S值影响不大,壳聚糖的分子量越大,处理后织物的手感越硬。经降解壳聚糖预处理的大豆织物,其表面颜色深度较空白大豆织物均有所提高。这是由于降解壳聚糖大分子上的氨基被质子化,织物上所带的负电荷减少,从而减少了染色时负电荷对染料阴离子的库仑斥力,增大了染料对纤维的亲和力,使染料上染率提高;同时,染料阴离子与降解壳聚糖质子化的氨基之间产生静电吸引,也在一定程度上提高了上染率。

表2 正交试验方案及试验结果分析

表3 2号壳聚糖正交实验因素水平表

表4 正交试验方案及试验结果分析

图5 不同分子量壳聚糖处理对大豆纤维染色的影响

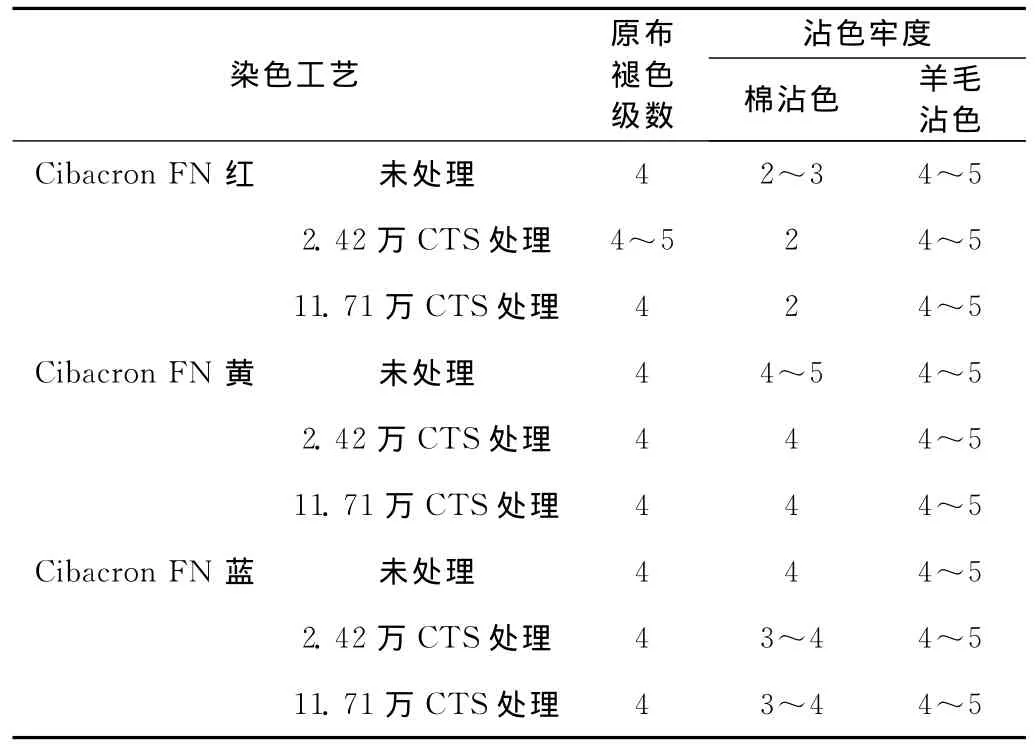

2.4 牢度分析

表5 不同分子量壳聚糖处理大豆织物的水洗牢度

从表中可以看出,经CTS改性后,大豆纤维染色的耐水洗色牢度均达到4级以上,与传统染色的级数相当。这说明将CTS应用于大豆纤维织物的表面改性,在不降低染色牢度的情况下可以改善活性染料的染色效果。

2.5 扫描电镜

从图中可以看出,未改性大豆纤维表面平整、光滑,壳聚糖处理后的大豆纤维表面有沉积颗粒,原因可能为,壳聚糖本身具有较好的成膜性,可以吸附在大豆纤维上,通过浸轧、烘干,在大豆纤维表面形成一层弹性薄膜;壳聚糖分子内的羟基和氨基等活性基团可以与大豆纤维上的活性基团以盐键、氢键、范德华力等结合,呈现出独特的表观形态。

3 结论

(1)利用双氧水氧化降解壳聚糖,采用粘度稀释法测出降解后壳聚糖的分子量,原壳聚糖为62.7万,降解半小时为11.7万,降解100min为2.42万。

图6 未经处理大豆纤维

图7 CTS处理后大豆纤维

(2)利用降解后的壳聚糖预处理大豆纤维,进行了3因素3水平的正交实验,3个因素分别是温度、时间、浓度。实验结果表明:壳聚糖预处理时的温度对大豆纤维染色的增深效果影响最大,其次浸渍的浓度和时间。不同分子量壳聚糖的最佳预处理工艺条件:分子量为11.7万壳聚糖的浓度为4g/L,分子量为2.42万壳聚糖的浓度为1g/L,温度均为80℃,时间均为10min。

[1]蒋挺大.壳聚糖[M].北京:化学工业出版社.2006.

[2]李连举,张建丽.壳聚糖对织物的整理功能探讨[J].纺织科学研究,2004,(4):27-31.

[3]张 伟.经壳聚糖季铵盐处理后真丝(绸)结构与性能的研究[D].苏州:苏州大学.2007.

[4]王红昌,孙晓飞.不同分子量高脱乙酰度壳聚糖的制备及表征[J].中国海洋药物杂志,2007,26(1):16-19.