字谜顿悟任务中限制解除和组块分解的机制及其原型启发效应*

(广州大学心理学系,广州 510006)

1 问题提出

格式塔心理学派最早提出顿悟概念,认为顿悟是对问题情境中各元素的完型组合,问题从坏的格式塔状态变为好的格式塔状态(Kohler,1925)。现代心理学则将顿悟描述为突然地、直觉性地理解了复杂的知觉情形或抓住了事物的内在本质并伴有啊哈体验(Bowden &Jung-Beeman,2007)。顿悟不同于常规的搜索式问题解决,主要可以从以下三点得到体现:第一,问题解决者在首次尝试解决问题时会遭遇困境;第二,答案以一种无意识的方式进入大脑,以致个体无法用言语去描述这个过程;第三,解答是瞬间完成的并伴有强烈的啊哈体验(Jung-Beeman et al.,2004)。

这种一闪而过的顿悟到底是怎样一个认知过程?目前有多种理论对之进行了解释,其中几种具有代表性的理论有进程监控理论(the progressmonitoring theory),联合的多成分理论(the cohesive multi-component theory),原型启发理论(prototype elicitation theory),表征转换理论(the representationalchange theory)。进程监控理论认为,个体一方面采用策略以期尽可能缩小问题的当前状态和目标状态的距离,一方面以一种内在的标准对这个过程进行监控,而顿悟则往往发生在标准失败之后(标准失败是指被试发现现用的策略总是导致失败以致于达到了被试自己心目中的失败标准,需要换用新的策略)(MacGregor,Ormerod,&Chronicle,2001;Ormerod,MacGregor,&Chronicle,2002;Chronicle,MacGregor,&Ormerod,2004)。联合的多成分理论认为,当整合了多种有效的远距离的问题元素时,顿悟就产生了,并且这个整合的过程依赖于右脑的前颞上回(anterior superior temporal gyrus(aSTG))(Bowden &Jung-Beeman,2007)。原型启发理论认为顿悟发生依赖于两个重要的认知过程:原型的激活和关键启发信息的运用,前者是指激活头脑中对顿悟问题有启发作用的认知事件,这是一个自动加工的过程,后者指激活原型事件中对问题解决起关键和决定性作用的启发信息(张庆林,邱江,曹贵康,2004)。进程监控理论可能解释了顿悟何时会发生,但并没有解释顿悟是如何发生的(任国防,邱江,曹贵康,张庆林,2007),联合的多成分理论可能解释了新异联系产生的过程,但突破原有知识的限制的过程可能被忽略或者减弱了。原型激活理论强调了原型在顿悟问题解决中的作用,然而这样一来,顿悟的关键认知过程如重构或者定势思维的突破则被削弱了(Qiu et al.,2010)。

表征转化理论解释了顿悟问题解决过程中涉及的两个重要问题:为什么会遇到困境以及顿悟如何产生。第一,个体在解决顿悟问题过程中为何会遇到困境?顿悟问题首次触发了熟悉的却不能解决问题的心理表征,由于问题解决者首次知觉的问题与他之前的知识交互作用,激活了不足以解决问题的知识元素(如类似物、概念、想法、算子、图式等),这也可能同时抑制了问题解答的关键知识元素,这种无效激活及产生的抑制作用导致了困境。第二,顿悟如何发生?修正首次不正确的表征,导致激活在记忆中的分布的改变,这样问题解决者就可能接近记忆中一直没有激活的但对解答确实关键的问题元素,当这些有效的元素知识出现在工作记忆中顿悟就产生了(Knoblich,Ohlsson,&Raney,2001)。而这样的表征修正或者转换依赖两个机制:解除原有知识引起的不恰当的限制,即限制解除(constraint relaxation);或者分解无助于解决问题的知觉组块,即组块分解(chunk decomposition)。限制可以分为宽限制和窄限制,组块可以分为紧组块和松组块。解除宽范围的限制和分解紧密组块属于顿悟问题解决的过程;而解除窄范围的限制和分解松弛的组块比较容易,是常规问题解决的过程。同时限制解除(constraint relaxation)和组块分解(chunk decomposition)是无意识的加工过程(Knoblich,Ohlsson,Haider,&Rhenius,1999;Knoblich et al.,2001;Öllinger,Jones,&Knoblich,2006;Öllinger &Knoblich,2009)。

由此可见,表征转换理论能够对顿悟问题解决过程进行综合的解释,同时阐释了顿悟发生瞬间所依赖的两个机制——限制解除和组块分解。尽管该理论基本能够解释火柴棒问题所涉及的顿悟效应,并且能够部分预测其他问题中的顿悟效应(比如英语画谜(MacGregor &Cunningham,2009)以及汉字转换任务(Luo,Niki,&Knoblich,2006;Wu,Knoblich,Wei,&Luo,2009)),但表征转换理论能否解释其他经典的顿悟问题需要检验;另一方面,汉字字谜被认为是经典的顿悟问题,能够引发啊哈体验(罗劲,2004;沈汪兵,刘昌,张小将,陈亚林,2011;Mai,Luo,Wu,&Luo,2004;Qiu et al.,2006,2008,2010;Wang et al.,2009)。

有趣的是,汉字字谜任务中似乎也需要转换对问题的表征即解除限制或者分解组块。一方面,汉字字谜中存在误导信息(Qiu et al.,2008),这些误导信息对解答字谜产生限制,比如“早上”,人们很容易首先激活“早晨”的语义(常规语义),这相对于解答字谜来说就是一种误导信息或者是限制,只有解除这种无效强激活的语义限制,想到“早上”的另一种语义“早字之上”(字谜语义)才能够解决问题;另一方面,汉字猜谜是一个拆组汉字的过程,一些汉字很容易拆组,比如说“早”字,因为其子组块“日”、“十”依然是有意义的,被认为是松组块(Luo et al.,2006;Wu et al.,2009),而另一些汉字却不容易拆组,比如说“向”或者“奉”,可被认为是紧组块,因为其子组块涉及笔画单元(Luo et al.,2006;Wu et al.,2009)或者在空间结构上镶嵌,这可能导致了一些字谜即使解除了来自常规语义的限制,却仍然无法猜出答案。

然而,表征转换理论所涉及的限制解除和组块分解过程是个体内部主动生成的过程,事实上这在常态下是非常难发生的。诸多的历史、生活实例以及实验研究告诉我们,外在启发能够通达顿悟(Wallas,1926;Sio &Ormerod,2009;朱新秤,李瑞菊,周治金,2009;田燕,罗俊龙,李文福,邱江,张庆林,2011),这种启发既可以是外在提供答案催化顿悟发生(罗劲,2004;Mai et al.,2004)或者通过原型启发促进顿悟(张庆林等,2004)。然而通过外在启发来解除限制或分解组块迄今少有研究。

本研究通过3个实验探讨:第一,汉字字谜顿悟任务中的思维限制是如何产生的?限制解除的机制是什么?第二,汉字字谜顿悟任务中是否存在组块分解效应?影响组块分解的内在原因是什么?第三,汉字字谜任务中,能否能够通过原型启发来促进限制解除和组块分解的发生?

2 实验1:字谜的两种语义的通达性差异对限制解除的影响

2.1 实验1a:字谜任务中两种不同语义的通达性差异

一般而言,汉字字谜任务涉及两种语义,一种是个体熟悉的“常规语义”,例如,对字谜“早上”而言,常规语义是指早晨,但对解谜没有帮助;一种是个体不熟悉的“字谜语义”,但有益于解谜,例如,“早上”的字谜语义是指“早”字之上(为“日”字)。本实验假定:字谜的这两种语义的通达性有显著差异,相对于常规语义,字谜语义的通达性更差(在理解测试中的正确理解的项目更少,反应时更长)。

2.1.1 实验目的

探讨常规语义与字谜语义通达性上的差异。

2.1.2 方法

实验采用单因素两水平被试内设计,自变量为字谜语义类别:常规语义和字谜语义。

被试为汉语为母语大学生16名(其中男性10名),年龄为17~23岁,右利手,视力或矫正视力正常。

实验材料是所收集的中国汉字字谜 60个,并解析出每一个字谜的两种语义,比如说字谜“早上”,常规语义为“早晨”,字谜语义为“早字之上”。同时请另外两位汉语为母语的专家对字谜的两种语义在解释的合理性和表达上进行修正并去除生僻字。

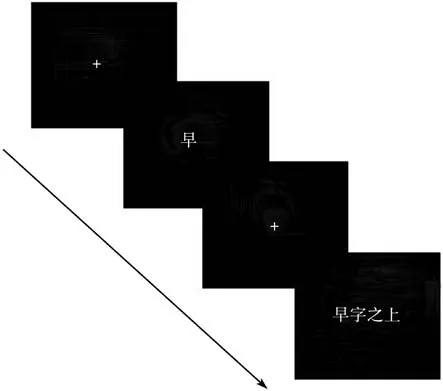

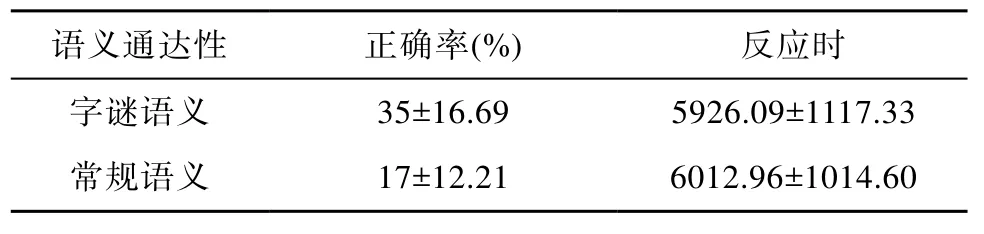

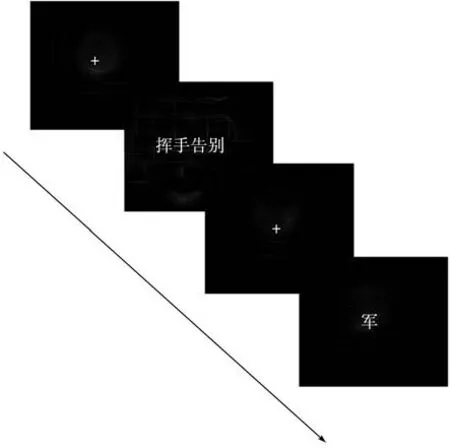

实验的程序为:在呈现1 s的注视点后,呈现字谜2 s,然后呈现1s的注视点之后依次呈现字谜的常规语义(或字谜语义)5 s,让被试对所呈现的语义进行理解判断,一旦理解则快速按键,不理解则不按键(如图1和图2)。60个字谜分成两半,其中30个字谜先呈现常规语义,然后呈现字谜语义;另外30个字谜先呈现字谜语义,然后呈现常规语义。8名被试先理解前30个字谜,然后理解后30个字谜,另外8名被试先理解后30个字谜,然后理解前30个字谜。实验之前被试有8个试次的练习。实验用E-prime 2.0进行编程。

图1 字谜语义条件下的实验流程图

图2 常规语义下的实验流程图

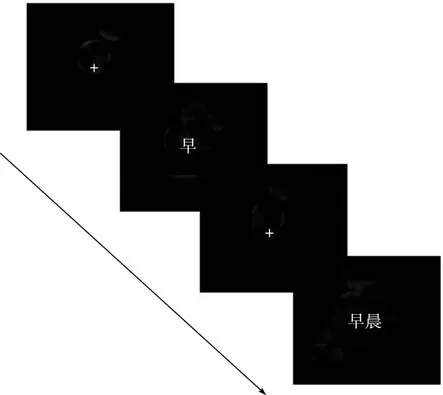

2.1.3 实验结果

对两种语义的理解数和反应时(见表1)分别进行单因素重复测量分析,结果表明,在理解数上,被试对常规语义的理解比字谜语义的理解更加容易,F

(1,15)=18.87,p

<0.01,η

²=0.557;在反应时上,被试理解常规语义比字谜语义花更短的时间,F

(1,15)=158.01,p

<0.001,η

²=0.913。

表1 两种语义的理解评定的平均分数和反应时(M±SD)

另外,在实验中,由于字谜的两种语义短语或句子在长度上并不对等,因此出现常规语义的理解数显著大于字谜语义的理解数以及反应时显著小于字谜语义的现象可能是常规语义的字长度小于字谜语义的字长度造成的。为了排除这种可能性,选取了全部的 30个常规语义的长度大于或等于字谜语义的字谜,对这 30个字谜的两种语义进行理解数和反应时的单因素重复测量分析,结果发现:常规语义的理解数(27.56 ± 2.58)仍然显著多于字谜语义(24.13 ± 4.13),F

(1,15 )=9.21,p

<0.01,η

²=0.380。在反应时上,常规语义的反应时(1400.28 ±297.25)比字谜语义(2209.97 ± 566.71)更短,F

(1,15)=130.72,p

<0.001,η

²=0.897,因此排除了字谜语义长度对实验效应的影响。2.2 实验1b:语义通达性的差异在限制形成和限制解除中的作用

2.2.1 实验目的

探讨字谜的两种语义(常规语义和字谜语义)在通达性上的差异对字谜顿悟问题解决中限制形成和限制解除的影响。

2.2.2 方法

采用单因素被试间实验设计,自变量为两种启动类型:常规语义通达启动和字谜语义通达启动。因变量为测试阶段的字谜问题解决的正确率和反应时。

被试是母语为汉语的大学生被试67人(男生22人),年龄是19~25岁,均为右利手,视力或矫正视力正常。

从实验1a的材料中,选取四字字谜30个,其中学习阶段10个四字谜语,测试阶段20个四字谜语。在学习阶段常规语义通达启动组和字谜语义通达启动组所学习的字谜相同,但是分别只进行字谜语义启动和常规语义启动的练习。

实验流程:使用E-prime 2.0编程,采用“学习—测试”范式。

学习阶段,依次呈现10个四字谜语谜面,每个呈现10s,消失后呈现启动通达字谜语义或常规语义的提示5 s,如:呈现谜面“众人离座”10 s,消失后,常规语义启动组呈现启动通达常规语义的提示(走)5 s,字谜语义启动组则呈现启动通达字谜语义的提示(庄)5 s。被试如果理解按1键,不理解按2键。

测试阶段,呈现 1 s注视点之后,呈现学习阶段未呈现过的1个四字字谜10 s,被试的任务是猜谜,一旦想到答案立即按 Enter键,并将答案输入电脑,之后按Enter键进入下一题;没有想到答案则不按键,10 s后直接弹出对话框,直接按 Enter进入下一题。

2.2.3 实验结果

字谜语义启动组剔除5人,常规语义启动组剔除2人,这7人均在测试阶段对所有的字谜都在10s内未按键反应。删除后剩余有效被试60人(每组30人),对不同语义通达启动条件下字谜问题平均正确率与反应时(见表2)进行独立样本t

检验,结果发现,在学习阶段的不同语义通达性的启动影响字谜问题解答的正确率,t

(58)=4.86,p

<0.001,字谜语义启动组的准确率显著高于常规语义启动组;但是在反应时指标上,两者没有差异,t

(58)=−0.32,p

=0.75。2.3 讨论

实验 1a结果表明,个体在字谜的两种语义的理解性判断(通达性)上出现了显著差异,常规语义比字谜语义更容易理解或通达。由于常规语义相对于个体来说是通常经常使用的,在一般的句子或短语的阅读中很容易通达。例如,当人们在阅读到字谜短语“早上”时,他们一般不容易将“早上”理解为“早字之上”,却会很快地想到其常规语义“早晨”。这本质上是一种思维定势,形成一种难以解除的限制。实验1b中,学习阶段给被试提供字谜语义通达的启动比提供常规语义通达的启动更能够提高测试阶段的解答字谜的正确率。这一结果说明,在学习阶段提供字谜语义通达的启动,有利于被试在测试阶段更加努力通达字谜语义,因此有更高的解答率;而在学习阶段提供常规语义的启动,反而强化了常规语义的通路,对解决字谜问题解决起到更强的抑制作用。

表2 不同语义通达启动条件下字谜问题平均正确率与反应时(M±SD)

总之,实验1a采用通达性测量范式证明,常规语义通达高是导致字谜任务中限制形成的主要原因;实验 1b采用学习-测试范式证明,字谜语义的通达启动有助于限制解除。

3 实验2:组块的松紧程度对组块分解的影响

字谜中涉及的汉字组块的松紧程度会影响字谜任务中的组块分解。字谜任务中不涉及镶嵌的或者笔画单元的分解加工的字谜为松组块字谜,而涉及镶嵌的或者笔画单元的分解加工的字谜为紧组块字谜。本实验假设,字谜组块的松紧是字谜顿悟机制(组块分解)的重要因素之一,涉及紧组块的字谜比涉及松组块的字谜的解答率更少,所需时间更多。

3.1 实验目的

探索汉字组块的松紧程度不同是否导致字谜任务中组块分解上的困难差异。

3.2 方法

3.2.1 实验设计

实验采用单因素被试内设计,自变量为组块类型(松组块vs紧组块)。

3.2.2 被试

汉语为母语的大学生 17名(男性 10人),年龄为20~25岁,右利手,视力或矫正视力正常。

3.2.3 材料

从实验1中选出32个四字字谜作为材料(其中16个为松组块材料,16个为紧组块材料),松组块在组块分解过程中仅仅涉及到非镶嵌的子组块,也即组块分解产品仍然是个体熟悉的表征,如“又进村来(树)”,将“树”字分解为“又”、“木”和“寸”,他们在空间结构关系上为非镶嵌的;紧组块则是在组块分解过程中涉及到镶嵌的子组块或者笔画单元的子组块,如“不知其二(共)”,“二”和“共”则在空间关系上镶嵌为“其”字,又例如“一直在动(劫)”,涉及到了将“劫”字拆分为“动”字和一竖线(笔画单元)。对两组的谜底(一个汉字)在字频和笔画上进行了平衡(分别为字频:M

(紧)=243333 次/百万,M

(松)=273603 次/百万,F

(1,30)=0.093,p

=0.763;笔画:M

(紧)=7.31,M

(松)=7.56,F

(1,30)=0.068,p

=0.796),另外选取8个四字字谜作为练习材料。3.2.4 程序

在呈现1 s的注视点后,首先呈现字谜12 s让被试猜谜,被试想到答案就按 1键,没想到就不按键,之后呈现 1 s的注视点,接着会呈现答案 5 s,让被试做出判断,猜对按 1键,没猜对但能理解答案按2键,不理解不按键(如图3和图4所示)。正式实验之前被试进行 8个字谜的练习,练习完后,告诉被试的猜谜关键:需要去除字谜的常规语义并采用别解意,由此解除常规语义对猜谜的限制。

图3 松组块字谜任务下的实验流程图

3.3 结果

对松紧组块条件下个体猜谜的正确数和反应时(见表3)进行重复测量方差分析表明,松组块字谜的解答正确数显著高于紧组块字谜,F

(1,16)=82.38,p

<0.001,η²

=0.84;松组块反应时显著低于紧组块,F

(1,16)=5.76,p

<0.05,η²

=0.27。

图4 紧组块字谜任务下的实验流程图

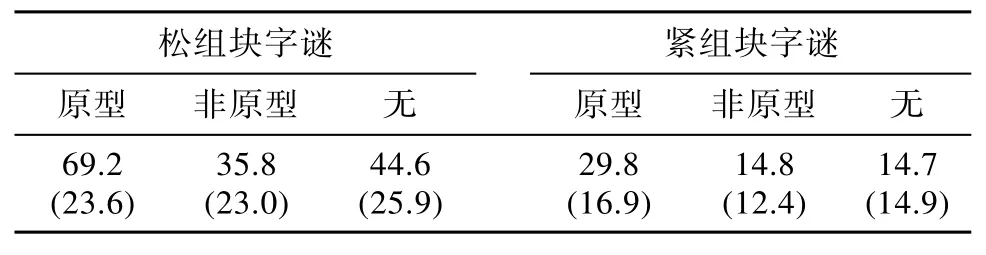

表3 松紧组块条件下个体猜谜的正确数和反应时(M±SD)

3.4 讨论

实验结果表明,松组块的字谜比紧组块的字谜更容易解决,花的时间也更少,这与前人的研究结果一致(Knoblich et al.,1999)。相对于松组块而言,由于紧组块的组成在空间结构上是镶嵌或者存在笔画水平的子组块,导致了分解紧组块时需要花费更长的时间,耗费更大的认知资源,却仍然可能陷入困境无法解决问题,因此解决顿悟字谜产生更低的解决率。

这一结果表明,组块分解可能是汉字猜谜中的顿悟发生的又一关键机制。

4 实验3:原型启发促进限制解除和组块分解

前面的实验表明,限制解除和组块分解机制在一定程度上可以解释汉字字谜任务中的顿悟效应,也就是说个体可以通过解除限制或(和)分解组块来解决汉字字谜问题,这种过程是一种内在产生答案或顿悟的过程,而外在的原型启发能否促进限制解除或组块分解,是实验 3要回答的问题。

4.1 实验3a:原型启发对限制解除的影响

原型启发的关键是原型中所包含的启发信息的激活,例如,对于靶字谜“一人退伍”来说,其原型字谜是“一人出使(吏)”,其关键启发信息为“一人”是“单人旁”。因此对于原型启发而言,原型中所包含的启发信息更多的指向“字谜语义”,这有助于解除“常规语义”的限制。所以实验3a假设,原型的学习有助于“常规语义”限制的解除。

由于紧组块字谜的顿悟过程不仅涉及限制解除,还涉及到组块分解,所以实验 3a仅仅以松组块字谜为实验问题,以检验原型启发对限制解除的作用。

4.1.1 实验目的

探究原型启发对字谜顿悟中的限制解除的促进作用。

4.1.2 方法

(1) 被试

母语为汉语的大学生 84人(男生 35人),年龄18~24岁,右利手,视力或矫正视力正常,原型启发组30人,非原型启发组27人,无启发组27人。

(2) 实验设计

实验采用单因素被试间实验设计,自变量为启发类型,有三个水平(原型启发,非原型启发,无启发)。根据顿悟的原型启发理论(张庆林等,2004),本实验中对原型启发组被试提供对靶字谜具有启发作用的原型字谜;相应地,对非原型启发组则提供对靶字谜并无启发作用的非关联字谜(非原型字谜);无启发则是不提供任何参考字谜。

(3) 实验材料

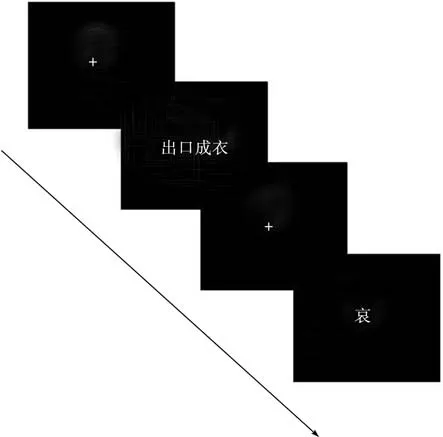

实验材料源自实验2中的松组块字谜以及李文福(2011)的字谜,包括靶字谜与启发字谜。三组靶字谜均为16个四字松组块字谜,分别配以16个启发字谜,启发字谜均为四字字谜。比如,靶字谜为挥手告别,原型启发组的启发字谜为招手告别(召),非原型启发组中启发字谜则为添丁进口(可)。无启发组不提供启发字谜。

(4) 程序 见图5。

图5 非原型组启发实验流程图

4.1.3 结果

在原型启发、非原型启发与无启发条件下平均正确率分别为 75.54±16.63,41.17±18.15,39.05±22.29,对三组被试解决字谜的正确率采用单因素方差分析,结果表明,三组被试的猜谜正确率存在显著差异,F

(2,81)=33.32,p

<0.01,η

²=1,多重比较发现原型启发组的猜谜正确率显著高于非原型启发组(p

<0.001)和无启发组(p

<0.001),而非原型启发组和无启发组之间无显著差异(p

=0.68)。这一结果证明原型启发有助于字谜问题解决中的常规语义的限制解除。4.2 实验3b:原型启发对组块分解的影响

4.2.1 实验目的

探索原型启发是否能够对组块分解的认知过程具有积极的促进作用。

4.2.2 方法

(1) 实验设计

实验采用2(字谜类型:紧组块字谜,松组块字谜)×3(启发类型:原型启发,非原型启发,无启发)混合设计。其中字谜类型为组内变量,启发类型为组间变量。

(2) 被试

汉语为母语的大学生 48名(男性 13人),年龄18~24岁,右利手,视力或矫正视力正常。男女分别随机均分至三组。

(3) 材料

实验材料主要来自实验 1和邱江等人的实验(Qiu et al.,2008),包括靶字谜和启发字谜,三组靶字谜都为16个四字字谜(其中8个紧组块字谜和8个松组块字谜),并相应地配以16个启发字谜(长度为四个字)。比如靶字谜同样是挥手告别(军),在原型启发组中的启发字谜为招手告别(召),而非原型启发组中的启发谜则为添丁进口(可)。

(4) 程序

在原型和非原型启发组中,实验分三个阶段:第一阶段,在呈现1 s的注视点后,首次猜谜(靶字谜) 8 s,要求被试如果想到答案就按1键并输入答案,没想到不按键;第二阶段,呈现1 s的注视点后,屏幕上呈现另外一个字谜(原型字谜或非原型字谜)及其答案14 s,被试的任务是理解谜面和答案的关系,能理解按1键,不理解不按键;第三阶段,在1 s的注视点后,继续猜谜(靶字谜) 6 s,想到答案按1键并输入答案,没有想到答案不按键。在无启发组中,被试首先猜谜(靶字谜) 8 s,如果想到答案按1键并输入答案,没有想到答案不按键,第二个阶段继续猜谜(靶字谜) 20 s(即并不是理解另外字谜,而是继续解决当前字谜任务),想到答案按 1键并输入答案,没有想到答案则不按键。三组都是每一个试次以黑屏结束并开始新的猜谜(如图6)。

图6 原型启发促进组块分解的实验流程图

4.2.3 结果

去除原型组一名被试(所有试次在第一个阶段都按键,未进入原型字谜的学习阶段),对剩下的47个被试第二次猜谜的数据(如表4)进行二因素(字谜类型:组内;启发类型:组间)重复测量分析,结果表明:字谜类型主效应显著,F

(1,44)=66.60,p

<0.001,η

²=0.602;启发类型主效应显著,F

(2,44)=10.51,p

<0.001,η²

=0.323,事后分析发现,原型启发条件下的字谜解答率显著高于非原型启发组(p

<0.001)和无启发组(p

<0.01),而后两者之间无显著差异(p

>0.05);字谜类型和启发类型交互效应不显著,F

(2,44)=2.04,p

>0.05,η²

=0.085。

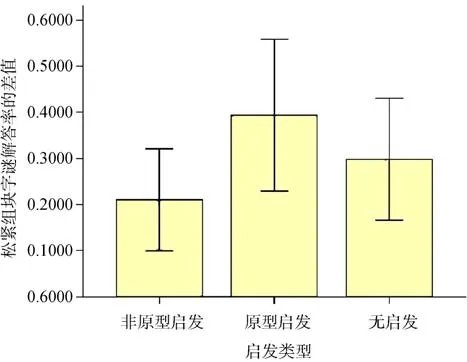

表4 不同实验条件下被试解决字谜平均正确率(%)[M(SD) ]

图7 不同启发类型下组块分解率(松组块的正确率减去紧组块)(误差条:95%的置信区间)

由于本实验的目的是探讨启发类型对限制解除和组块分解的影响,考虑到本研究中松组块字谜的解决关键是限制解除,而紧组块字谜的解决关键则既包括了解除语义限制和分解紧组块,并且限制解除和组块分解两个顿悟机制相互独立(Öllinger,Jones,&Knoblich,2008),所以参考前人的统计方法(朱新秤等,2009),因此继续对实验3b的数据分别进行两次单因素方差分析。

对三组启发类型条件下被试解决松组块字谜的正确率采用单因素方差分析,结果表明,三组被试的猜谜正确率存在显著差异,F

(2,44)=7.85,p

<0.01,η

²=0.263。多重比较发现,原型启发组的猜谜正确率显著高于非原型启发组(p

=0.001)和无启发组(p

=0.007),而非原型启发组和无启发组之间无显著差异(p

=0.95)。这一结果和实验1以及实验3a的结果是一致的。用不同启发类型下的松组块的正确解决率减去紧组块,以这个差值作为不同启发类型下的组块分解率(如图7),方差分析显示,原型启发组的组块分解率高于非原型启发组(p

=0.049),其他两两之间无显著差异[非原型启发和无启发(p

=0.329),原型启发和无启发(p

=0.300)]。这一结果显示,原型启发对于字谜顿悟中的组块分解具有积极的促进作用。4.3 讨论

实验 3a采用松组块字谜,对限制解除原型启发进行探究,结果原型启发组的正确率显著大于非原型启发组和无启发组(p

<0.001,p

<0.001),而非原型启发组和无启发组之间无显著差异(p

=0.68)。实验 3a之所以采用松组块主要是因为松组块虽然也涉及到组块分解,但是由于松组块字谜的组块分解相对容易,所以其主要的认知机制是解除原型语义的限制。通过提供给被试原型启发字谜,被试激活合适的原型信息,从而促进解除常规语义的限制,如靶字谜“提前出发” 原型启发字谜“提前出台(抬)”的提供,激活被试的原型信息,“提前”是提字前面的提手旁,解除“提前”原有常规语义(提早)的限制。而非原型启发和无启发组之间差异不显著,这是因为非原型启发组被试不能够在“非原型字谜”中搜索到合适的启发信息,从而无法达到启发效果。这说明,不是提供靶字谜之外的字谜学习本身促进了限制解除,而是原型字谜提供的“字谜语义”的信息启发了靶字谜的解决。实验3b结果表明,松组块字谜的解决率显著高于紧组块字谜的解决率,表明紧组块字谜难于松组块字谜,这也进一步验证了实验 2和实验 3a的结论。

更为重要的是,实验3b结果表明,就松组块与紧组块的正确率的差值(作为组块分解率的测量指标)而言,原型启发组显著高于非原型启发组和无启发组。这一结果证明,原型启发所提供的组块分解的启发信息对于字谜顿悟中的组块分解具有积极的促进作用。这也从另一个侧面证明组块分解是字谜顿悟的重要机制之一。

5 总讨论

5.1 汉字字谜任务中顿悟破解困境之限制解除

本研究表明,限制解除可能是汉字字谜任务中顿悟发生的困难之一,也即需要解除一定的限制才能成功地解决汉字字谜。具体而言,由于汉字字谜任务中存在两种不同水平的激活:一种是常规语义,一种是字谜语义。字谜往往以人们常用的短语或者句子形式存在,因此在首次呈现时,人们就能很容易地理解其中的常规意义,这种常规语义的理解或激活是基于个体与生活或世界反复交互的经验之上的。而字谜的特殊之处在于其存在另一种对字谜顿悟非常重要的“字谜语义”,且字谜语义是不熟悉的表征,很难激活。因此,正如实验 1的结果所揭示的,常规语义的容易激活导致了限制形成,并成为字谜任务中顿悟发生的困难,而字谜语义的通达则是字谜顿悟中限制解除的关键。

5.2 汉字字谜任务中顿悟破解困境之组块分解

本研究更进一步地揭示,组块分解可能是汉字字谜难以破除的另一原因。可以看到,在解除了限制之后,一些字谜很容易被猜出,如“早上(日)”,另一些字谜却仍然难以猜出,比如“向左一直去(句)”或者“三人骑头无角牛(奉)”,这是因为汉字组块存在松、紧之别(Luo et al.,2006;Wu et al.,2009),而在汉字猜谜过程中存在拆组松、紧组块的过程,前者如“早上(日)”涉及松组块汉字的拆组,当去除常规语义“早晨”的限制之后,只需将组块“早”拆分为“日”和“十”两个有意义的、熟悉的子组块,因此很容易完成,而对于涉及紧组块的字谜如“向左一直去(句)”或者“三人骑头无角牛(奉)”其所涉及的汉字由于涉及笔画单元的不熟悉的子组块或者在结构上存在镶嵌组块,因此仍需要分解某些紧组块才能解决,这是不熟悉的表征过程,在视知觉层面难以发生。这个过程由实验2的结果所证实:涉及紧组块的字谜比涉及松组块的字谜解决率更低。

5.3 原型启发促进限制解除和组块分解

根据实验结果,原型启发对于猜谜过程中所涉及的限制解除的促进作用显著高于非原型启发组和无启发组,后两者之间则没有显著差异;而对于组块分解,原型启发的促进作用也显著地高于非原型启发。我们认为,非原型启发组要求个体去理解另外一个不相关的字谜及其答案,这可以在一定程度上提供关于解谜规则的提示,即解除常规语义的限制和分解汉字组块,然而在14 s的理解另外字谜阶段既需要理解非原型启发字谜,又需要运用这种规则去猜其他的字谜,这需要耗费一定的时间和认知资源,因而在有限的14 s内解除的限制和分解的组块也是有限的,有趣的是,无启发组和非原型启发组没有差异,这可能是因为无启发组的被试在20 s内同样难以内在地解除限制和分解组块。然而更重要的是,原型启发的促进作用都高于这两组,其原因可能是原型启发激活了解答字谜的原型以及关键启发信息(张庆林等,2004),从而更高效地促进了限制解除和组块分解的发生,而在无原型启发组和无启发组则不存在这个过程。

因此,通过模拟主动猜谜的过程可以揭示顿悟涉及的解除限制和分解组块机制,然而这个过程是艰难的和耗费认知资源的,有可能花费很长时间也无法答案,这对顿悟或创造力的发生是不经济的,而更普遍的情况是通过一个类似暂停解答的过程,这个过程或长或短,其间或者提供休息或者提供不同类型的启发,这个过程不同的启发类型可能产生不同的结果(Sio &Ormerod,2009),如果是误导信息,个体仍然无法产生顿悟,只有在有效的启发信息的促发下,顿悟才可能发生。那么什么样的信息才是有效的信息,原型启发理论认为,原型启发可能是有效的信息(张庆林等,2004)。本研究证实,原型中的启发信息促进了汉字字谜任务中的限制解除和组块分解的发生,而缺乏有效启发信息的条件下,限制解除和组块分解则难以发生。

5.4 汉字字谜任务中两种顿悟形式

顿悟问题主要包括两种形式:言语顿悟问题和空间顿悟问题:前者要求个体考虑问题有关的语言信息,比如远距离联想测试问题;后者则涉及到视觉空间轮廓,比如九点问题(Sio &Ormerod,2009)。相对应的,则存在两种顿悟形式:言语顿悟和空间顿悟。前人研究表明,两种顿悟问题需要不同的认知技能(Gilhooly &Murphy,2005),本研究中的两种顿悟机制可能分别涉及到了这两种顿悟形式,具体来说,汉字字谜任务中,限制解除机制涉及到两种语义的比较,可能与言语顿悟有关;而组块分解机制涉及到了汉字组块的视觉空间信息:空间结构的镶嵌或者笔画单元,Luo等人的研究表明汉字组块的分解与视觉皮层的激活程度紧密相关(Luo et al.,2006;Wu et al.,2009),因此,组块分解可能与空间顿悟有关。既然二者分别涉及到两种顿悟形式,这也为 Öllinger等(2008)的关于二者为独立的顿悟机制这一结论提供了支持和更进一步的揭示。

5.5 两种顿悟理论的通达

关于顿悟的实现机制,目前仍然存在争论,以汉字字谜任务为例,原型启发理论倡导通过启发字谜的启发作用激活关键启发信息从而达到顿悟(张庆林等,2004),这是原型启发的作用;而表征转换理论则认为需要解除常规语义对产生字谜语义的限制或者分解紧组块才达到顿悟(比如 Knoblich et al.,1999),然而这两种争论并不矛盾,正如Luo和Knoblich(2007) 所言,顿悟可以有两种实现过程,内在主动地产生顿悟和通过外在提示产生顿悟。原型启发理论可能揭示了汉字字谜任务中的外在产生顿悟途径,而表征转换理论则可能提供了内在主动生成顿悟的途径。更有趣的是,本研究表明,原型启发促进限制解除和组块分解的进程,即外在的原型启发可以通达内在的限制解除和组块分解。

5.6 本研究可能的不足

然而,该研究仍然存在不足,其中一个可能是没有区分组块组合和组块拆分,而是仅仅将这个过程统称为组块分解的过程。比如说,“又进村来”既涉及了组块拆分的过程,即将“村”字拆开为“木”和“寸”,又涉及到了组块组合的过程,即将“又、木、寸”三者组合起来,这种现象在 Knoblich等(1999)中的火柴棒问题和Luo等(2006)的汉字知觉组块问题中同样存在,如在“XI=III+III”向“VI=III+III”转变的过程中,组块“X”拆分成“/”和“”的同时也涉及到了后两者组合为V的过程。事实上,组合和拆分这两个过程是几乎同时发生的,并且都可以被认为是组块分解的关键成分(Luo et al.,2006)。然而拆分和组合相互之间可能仍然存在差异,将来对此进一步研究是必要的。

6 结论

限制解除和组块分解机制能够解释汉字字谜任务中的顿悟效应:解决汉字字谜问题需要解除常规语义的限制,并成功分解镶嵌或笔画单元的汉字组块。

原型启发有效地促进了汉字字谜任务中限制解除和组块分解的发生。

Bowden,E.M.,&Jung-Beeman,M.(2007).Methods for investigating the neural components of insight.Methods,42

,87–99.Chronicle,E.P.,MacGregor,J.N.,&Ormerod,T.C.(2004).What makes an insight problem? The roles of heuristics,goal conception,and solution recoding in knowledge-lean problems.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,30

(1),14–27.Gilhooly,K.J.,&Murphy,P.(2005).Differentiating insight from non-insight problems.Thinking and Reasoning,11

,279–302.Jung-Beeman,M.,Bowden,E.M.,Haberman,J.,Frymiare,J.L.,Arambel-Liu,S.,Greenblatt,R.,… Kounios,J.(2004).Neural activity when people solve verbal problems with insight.PLoS Biology,2

,e97.Knoblich,G.,Ohlsson,S.,Haider,H.,&Rhenius,D.(1999).Constraint relaxation and chunk decomposition in insight problem solving.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,25

(6),1534–1555.Knoblich,G.,Ohlsson,S.,&Raney,G.E.(2001).An eye movement study of insight problem solving.Memory and Cognition,29

,1000–1009.Kohler,W.(1925).The mentality of apes

.London:Routledge.Luo,J.(2004).Neural correlates of insight.Acta Psychologica Sinica,36

(2),219–234.[罗劲.(2004).顿悟的大脑机制.心理学报,36

(2),219–234.]Luo,J.,&Knoblich,G.(2007).Studying insight problem solving with neuroscientific methods.Methods,42

,77–86.Luo,J.,Niki,K.,&Knoblich,G.(2006).Perceptual contributions to problem solving:Chunk decomposition of Chinese characters.Brain Research Bull,70

,430–443.MacGregor,J.N.,&Cunningham,J.B.(2009).The effects of number and level of restructuring in insight problem solving.The Journal of Problem Solving,2

(2),130–141.MacGregor,J.N.,Ormerod,T.C.,&Chronicle,E.P.(2001).Information processing and insight:Aprocess model of performance on the nine-dot and related problems.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,27

(1),176–201.Mai,X.Q.,Luo,J.,Wu,J.H.,&Luo,Y.J.(2004).‘Aha!’effects in a guessing riddle task:An event-related potential study.Human Brain Mapping,22

,261–270.Öllinger,M.,Jones,G.,&Knoblich,G.(2006).Heuristics and representational change in two-move matchstick arithmetic tasks.Advances in Cognitive Psychology,2

,239–253.Öllinger,M.,Jones,G.,&Knoblich,G.(2008).Investigating the effect of mental set on insight problem solving.Experimental Psychology,55

,269–282.Öllinger,M.,&Knoblich,G.(2009).Psychological research on insight problem solving.InRecasting reality

(pp.275–300).Berlin Heidelberg:Springer.Ormerod,T.C.,MacGregor,J.N.,&Chronicle,E.P.(2002).Dynamics and constraints in insight problem solving.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,28

(4),791–799.Qiu,J.,Li,H.,Jou,J.W.,Liu,J.,Luo,Y.J.,Feng,T.Y.,…Zhang,Q.L.(2010).Neural correlates of the "Aha"experiences:Evidence from an fMRI study of insight problem solving.Cortex,46

,397–403.Qiu,J.,Li,H.,Luo,Y.J.,Chen,A.T.,Zhang,F.,Zhang,J.,…Zhang,Q.L.(2006).Brain mechanism of cognitive conflict in a guessing Chinese logogriph task.Neuroreport,17

,679–682.Qiu,J.,Li,H.,Yang,D.,Luo,Y.J.,Li,Y.,Wu,Z.Z.,&Zhang,Q.L.(2008).The neural basis of insight problem solving:An event-related potential study.Brain and Cognition,68

,100–106.Ren,G.F.,Qiu,J.,Cao,G.K.,&Zhang,Q.L.(2007).Testing two cognitive theories of insight.Psychological Science,30

(5),1265–1268.[任国防,邱江,曹贵康,张庆林.(2007).顿悟:是进程监控还是表征转换.心理科学,30

(5),1265–1268.]Shen,W.B.,Liu C,Zhang,X.J.,&Chen,Y.L.(2011).The time course and hemispheric effect of “Insight” in three-character Chinese riddles task:An ERP study.Acta Psychologica Sinica,43

(3),229–240.[沈汪兵,刘昌,张小将,陈亚林.(2011).三字字谜顿悟的时间进程和半球效应:一项ERP研究.心理学报,43

(3),229–240.]Sio,U.N.,&Ormerod,T.C.(2009).Does incubation enhance problem solving? Ameta-analytic review.Psychological Bulletin,135

(1),94–120.Tian,Y.,Luo J.L.,Li,W.F.,Qiu,J,&Zhang,Q.L.(2011),Influence of prototype representation on elicitation effect in creative problem solving.Acta Psychologica Sinica,43

(6),619–628.[田燕,罗俊龙,李文福,邱江,张庆林.(2011).原型表征对创造性问题解决过程中的启发效应的影响.心理学报,43

(6),619–628.]Li,W.F.(2011).The Prototype Heuristics Mechanism of"Aha" Effect in the Solution of Logogriph

.Unpublished master’s thesis,Southwest University.[李文福.(2011).字谜问题解决中“Aha”效应的原型启发机制.硕士毕业论文.西南大学.]

Wallas,G.(1926).The art of thought

.New York:Harcourt Brace Jovanovich.Wang,T.,Zhang,Q.L.,Li,H.,Qiu,J.,Tu,S.,&Yu,C.Y.(2009).The time course of Chinese riddles solving:Evidence from an ERP study.Behavioural Brain Research,199

,278–282.Wu,L.L.,Knoblich,G.,Wei,G.X.,&Luo,J.(2009).How perceptual processes help to generate new meaning:An EEG study of chunk decomposition in Chinese characters.Brain Research,1296

,104–112.Zhang,Q.L.,Qiu,J.,&Cao,G.K.(2004).Areview and hypothesis about the cognitive mechanism of insight.Psychological Science,27

(6),1435–1437.[张庆林,邱江,曹贵康.(2004).顿悟认知机制的研究述评与理论构想.心理科学,27

(6),1435–1437.]Zhu,X.C.,Li,R.J.,&Zhou,Z.J.(2009).The role of clues in Chinese idiom riddle solving.Acta Psychologica Sinica,41

(5),397–405.[朱新秤,李瑞菊,周治金.(2009).谜语问题解决中线索的作用.心理学报,41

(5),397–405.]