价值导向元记忆中价值顺序效应初探*

(东北师范大学心理学院,长春 130024)

1 前言

价值导向元记忆(Value-directed Metamemory)指个体分配更多注意资源给那些知觉为高价值的项目,有意识编码高价值项目并对其进行保持,以便以后能成功提取的元记忆监控过程(Castel,2007)。这里的价值是指项目或信息的重要性,通过赋予分值的方式实现。

价值导向元记忆的研究主要采用选择性任务范式。给被试呈现被赋予唯一分值的词,指导被试记忆尽可能多的高分值词,以最大化最后得分(正确回忆词分值的总和)。测量指标有两个:一是自由回忆成绩;二是选择性指标(Selectivity Index,SI),考察被试选择高价值信息的能力以及选择偏好如何随任务经验变化。SI的计算方式是:(实际得分-机会水平得分) /(理想得分-机会水平得分):例如,一个词表有12个词(价值范围从1分~12分),如果一个被试正确回忆出4个词(分别是11分、9分、8分、6分),那么实际得分34,理想得分是将该词表12个词中从高到低取的 4个最高分值相加:12+11+10+9=42,机会得分是词表中每个词平均分值(6.5分)与正确回忆词数目(该例中被试成功回忆出4个词)的积:6.5×4=26,最后代入上述计算方式:(34-26)/(42-26),该被试最后的SI为0.5。该指标的范围是[1,-1],被试表现出极佳的选择性时SI为1,而当被试只回忆出最低价值词时(如,1、2、3分的词),将导致 SI为-1。若被试回忆了一组词,但是没有考虑到词的分值,此时SI指标为0。SI的计算基于被试的实际得分,同时考虑到回忆词的数目以及理想得分,而且将机会得分从分子分母中扣除,对猜测进行了校正,因此是一个考察价值导向元记忆的有效指标。

目前国外学者针对价值导向元记忆影响因素的研究,旨在寻求促进个体选择性记忆和提取高价值信息能力的方法。已有大量研究考察了记忆等价值项目时,个体情景记忆和工作记忆的发展变化(Bialystok &Craik,2006;McCabe,Roediger,McDaniel,Balota,&Hambrick,2010),尤其是影响策略性调控记忆行为的因素(Howard et al.,2010;Koriat,Ackerman,Lockl,&Schneider,2009;Lyons&Ghetti,2010),但鲜有研究探讨面对不同价值项目时,个体选择性地记忆高价值信息的能力,以及这种能力受何种因素影响。而选择性地注意、编码和提取高价值信息,是对注意和记忆的策略性控制(Castel,2007;Hanten et al.,2007),也是元记忆调控的重要表现,应该加强如何引导被试记忆高价值信息能力的探索。

让被试“打赌”记忆的单词能促进其价值导向元记忆水平(McGillivray &Castel,2011)。在呈现不同分值的词时,被试通过报告“是/否”对能否在后面回忆出该词进行打赌,如果下注并且回忆成功,将获得词所对应的分值;但如果下注却回忆失败,就会扣除词对应分值。结果发现,随着任务经验增加,被试下注的词数目和成功回忆的词数目越来越趋近,表现出能最大化自己学习绩效的趋势。这项研究虽然将单词及其分值同时呈现,但打赌的过程其实促成了先行的价值判断,被试要对是否下注和回忆失败后果进行权衡,必须以词的价值高低为依据做出判断,因此打赌任务会导致被试以“价值—单词”的顺序学习,尤其是在任务中期和后期。而“价值—单词”的学习顺序,有助于提高被试对高价值词的意识和警觉,从而使记忆更具选择性。此外,Castel,Benjamin,Craik和Watkins(2002)的一项研究中,当单词和价值同时呈现时,采用强调价值和不强调价值条件,探讨年龄对被试控制编码能力和策略性提取过程的影响。结果发现,相比较同时强调词和价值,只强调价值时无论是年轻人还是老年人都有更高水平的价值导向元记忆水平(Castel,Benjamin,Craik,&Watkins,2002)。

上述研究本身的探讨目标并不是价值顺序对价值导向元记忆的影响,甚至没有关注到这一现象。但是,实验过程中被试的价值导向元记忆都不同程度地受到价值顺序影响,并且结果也显示出价值顺序优先或者强调价值时,被试有更高水平的价值导向元记忆,预示着可能存在价值顺序效应,即价值在项目前面或者先于项目出现时,能起到促进价值导向元记忆的作用。如果确实存在价值顺序效应,那么这一结论可以为后续研究在研究方法上提供借鉴,在寻求促进个体价值导向元记忆的方法时,应该将价值顺序效应视为一个影响因素,以提高实验的内部效度。与此同时,价值顺序优先呈现本身就是一种促进个体价值导向元记忆水平的方法,对教育教学有实践意义。鉴于此,有必要对价值顺序效应进行系统的研究与探讨。

值得注意的是,McGillivray和Castel(2011)的研究中,虽然与低价值相比高价值更大限度地激活注意唤醒,但打赌过程中,奖励(打赌成功获得分值)和惩罚(打赌失败扣除分值)卷入高水平动机同时也诱发较高水平的焦虑。实验结果反映的可能是注意唤醒、生理唤醒,以及动机的混合效应,且三者的共同作用并不总是具有一致性。而本研究中高价值诱发高水平动机,而低价值诱发低水平动机,激发的动机水平与个体注意唤醒具有一致性,且较少受到焦虑情绪的影响。

另外,先前研究考察了空间维度上价值在项目后时,被试的价值导向元记忆随任务经验更新的变化趋势(Castel,Balota,&McCabe,2009),但没有研究比较过价值呈现顺序不同时,价值导向元记忆随着任务经验变化是否有所不同。这将有助于我们了解,被试的价值导向元记忆对任务经验更新的敏感度是否存在价值顺序上的差异。因此,不同价值顺序上被试不同学习阶段价值导向元记忆的变化趋势,也是本研究所关注的。

最后,已有研究多使用被试熟悉的生活词汇作为实验材料(Castel,2007;Castel,Farb,&Craik,2007),这可能造成先前知识经验和关联记忆对被试选择性的影响。因此,本研究采用专业词汇作为实验材料,控制熟悉度和识记偏好带来的影响,又不至于影响对材料的编码和提取。

综上所述,本研究采用选择性记忆任务,探讨价值导向元记忆中是否存在价值顺序效应。主要假设如下:(1)空间位置上,价值在项目之前时被试的价值导向元记忆水平显著高于价值在后,并且价值顺序对不同学习阶段价值导向元记忆水平有显著影响,出现空间维度的价值顺序效应;(2)时间顺序上,价值优先呈现时被试的价值导向元记忆水平显著高于价值后呈现,并且价值顺序对不同学习阶段价值导向元记忆有显著影响,出现时间维度的价值顺序效应;(3)价值位置在前或者顺序优先时,被试的价值导向元记忆对任务经验的更新更加敏感。

2 实验1 空间维度上价值顺序对价值导向元记忆的影响

2.1 实验目的

探讨空间位置上,价值在项目前和项目后对价值导向元记忆的影响,验证是否存在价值顺序效应;考察不同价值顺序上,被试的价值导向元记忆随着任务经验更新的变化。

2.2 方法

2.2.1 被试

本校教育学、心理学和英语专业本科生 25人(女13名,男12名),自愿报名参加实验,普通话标准,年龄在19~23岁,平均年龄为19.5岁。视力或矫正视力正常,右利手,以往均未参加过类似实验。被试完成实验后可获得一定报酬。

2.2.2 仪器与材料

实验在奔腾IV的IBM微机上运行,刺激呈现形式为白色背景上 44号黑色字体的“词→分值”或者“分值→词”,分辨率为1024×768像素,刷新率为75 Hz。用Eprime编写程序。选取260个塑料工业专业词汇为实验材料,均为双字词(陈文瑛,2008)。请40名非该专业本科生,对材料熟悉度进行7级评定(非常不熟悉 1分,非常熟悉 7分),剔除高熟悉度、易产生歧义以及有生僻字的词,最终保留符合要求词220个,熟悉度平均波动范围为1.53~3.89。从所选词中随机挑选168个,组成14个词表,每个词表12个词。另请5位心理学专业硕士对每个词表中任意两个词之间的关联程度进行评定,评定等级为7级(完全没有关联1分,完全有关联7分),测得关联程度均分为 1.71(SD

=0.67),表明词之间关联性低。词表中的每个词被赋予唯一分值(范围从1分~12分),采用拉丁方设计保证每个block中词表一个系列位置上每个价值数字只出现一次(以确保高低价值不同的词在系列位置上均匀分布)。14个词表中前2个用于练习,其余12个为正式实验用。2.2.3 实验设计

采用 2×3被试内设计。自变量 1是价值顺序,分两个水平,价值在前和价值在后。自变量2是价值高低,分三个水平,低、中、高,价值水平的区分方式借鉴McGillivray和Castel(2011)的研究,将价值1分~4分,5分~8分,9分~12分,分别区分为低、中,高三种价值水平。因变量为再认成绩、自由回忆成绩和价值导向元记忆水平(以选择性SI为指标)。

2.2.4 实验程序

每个词及其价值分数呈现2 s,间隔2 s(Castel,2007)。被试坐在计算机前,首先阅读指导语,主试给予解释,被试理解实验任务后进入实验,一个词表的练习后是正式实验。正式实验包括5个阶段:(1)学习阶段,屏幕中央呈现注视点“+”500 ms,消失后呈现词及其分值,一半被试先在价值顺序在前条件下学习,另一半被试相反。(2)干扰阶段:一个词表呈现完后,被试要进行一个连续减3的算术任务。(3)自由回忆阶段:被试有1分钟时间口头报告所记住的词,主试记录(每个词只有当被试发音和声调完全相同才视为正确)。(4)反馈阶段:主试告知被试在该词表中回忆正确的词数目,以及所得分数(所有正确回忆的词对应分值的总和)。(5)再认阶段:最后一个词表回忆结束后,是一个被试事先未知的再认测验,一半词(48个)来自学习过的词表,高、中、低价值的词各占1/3。另一半是新词(48个),来自实验材料中未被使用的词。被试通过在电脑上按键对新词和旧词进行判断,按“F键”旧词,按“J键”表示新词。

2.3 实验结果

所有实验数据均通过SPSS 13.0统计软件包进行处理,显著性差异水平设置为α=0.05。剔除了回忆成绩中闯入性错误落在平均数3个标准差以外的被试3名,对剩余的22名被试进行了分析。

再认成绩

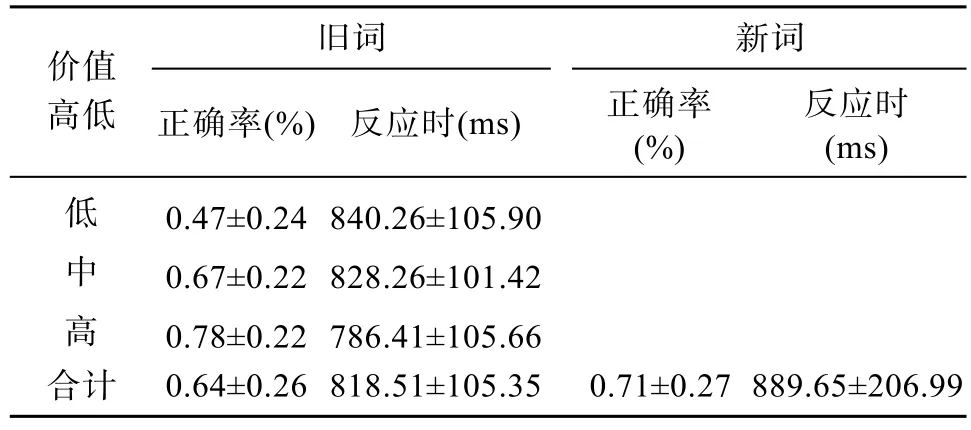

实验指导语统一要求被试在保证准确的基础上尽可能快地进行反应,以避免速度与准确率的权衡问题造成的差异。再认测验中新旧词判断的反应时和正确率见表1。

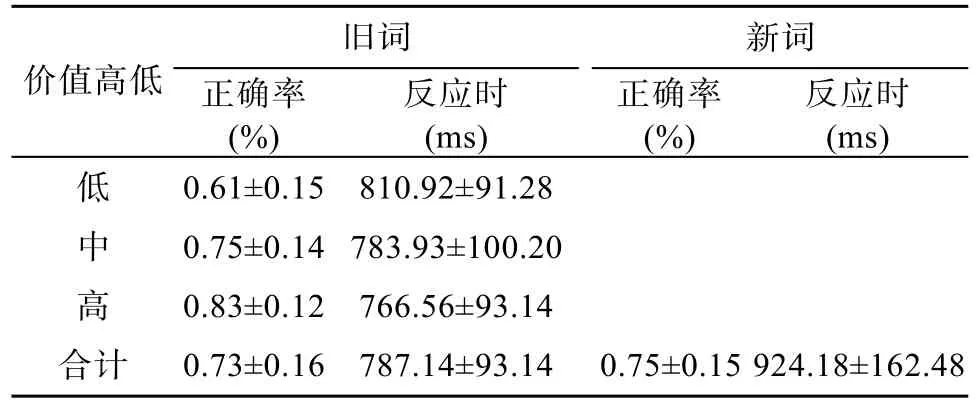

表1 再认测验中新旧词的反应时和正确率(M±SD)

对新旧词反应时以及再认正确率进行配对样本t

检验。结果显示,新旧词反应时和正确率上均差异不显著,t

(21)=1.71,p

>0.05,t

(21)=1.31,p

>0.05。对价值高低不同项目,被试旧词反应时和再认正确率进行单因素方差分析。结果表明,不同价值项目的再认率差异显著,F

(2,63)=10.73,p

<0.001,η

²=0.25。进一步多重比较(LSD)显示,高价值和中价值项目的再认正确率显著高于低价值项目,p

<0.01,高价值和中价值项目之间不存在显著差异,p

>0.05。不同价值词的反应时不存在显著差异,F

(2,63)=1.63,p

>0.05。回忆成绩

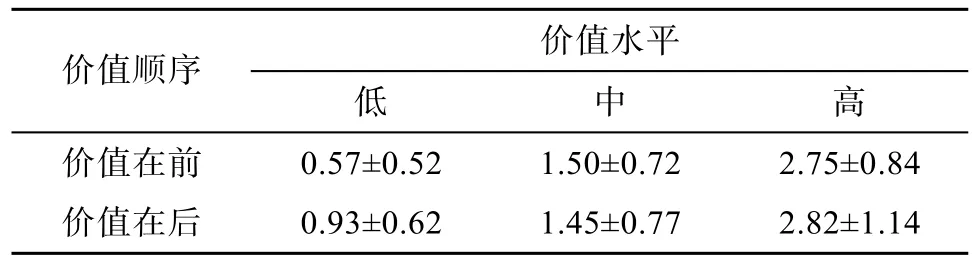

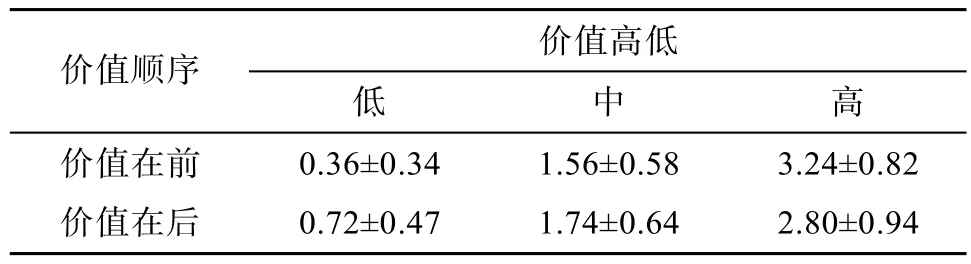

不同价值顺序上被试对不同价值词的回忆成绩见表2。对回忆成绩进行 2(价值顺序)×3(价值高低)的重复测量方差分析。结果显示,价值顺序主效应不显著,F

(1,21)=1.22,p

>0.05。价值高低的主效应显著,F

(2,42)=72.91,p

<0.001,η

²=0.88。多重比较(LSD)发现,被试回忆的高价值词显著多于中价值和低价值词,中价值词显著多于低价值词,ps

<0.001。价值顺序与价值高低的交互作用不显著,F

(2,42)=0.93,p

>0.05。

表2 不同价值顺序上不同价值词的回忆成绩(M±SD)

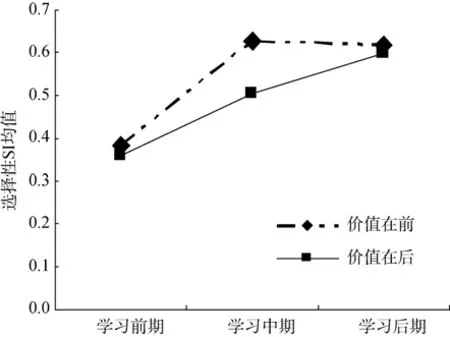

选择性指标SI

配对样本t

检验结果显示,价值顺序在前时被试的价值导向元记忆水平(M

=0.54,SD

=0.19)好于价值顺序在后(M

=0.49,SD

=0.17)时,但二者差异不显著,t

(21)=1.14,p

=0.269。为了考察不同价值顺序上,价值导向元记忆随任务经验更新的变化趋势,参考Castel(2007)的研究将学习任务划分成三个阶段,学习前期(1~2词表)、学习中期(3~4词表),学习后期(5~6词表)。对选择性指标 SI进行 2(价值顺序)×3(学习阶段)的重复测量方差分析。结果表明,价值顺序主效应不显著,F

(1,21)=1.29,p

>0.05。学习阶段主效应显著,F

(2,42)=16.88,p

<0.001,η

²=0.45。事后检验(LSD)发现,学习前期(M

=0.37,SD

=0.25)价值导向元记忆水平显著低于中期(M

=0.63,SD

=0.21)和后期(M

=0.62,SD

=0.21),ps

<0.01,中期和后期差异不显著,p

>0.05。二者交互作用不显著,F

(2,42)=0.84,p

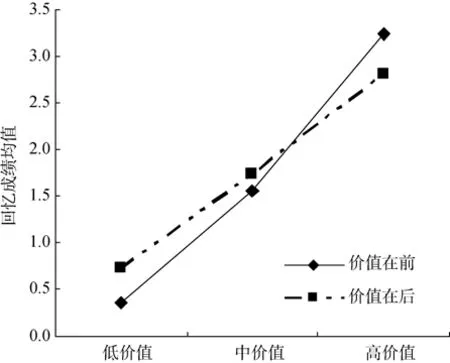

>0.05。不同价值顺序上被试价值导向元记忆水平随任务经验的变化趋势见图1。

图1 不同价值顺序上选择性SI随任务经验的变化趋势

2.4 讨论

从再认测验结果看,被试在相近反应速度下能较准确区分新旧词。较低价值词,再认了更多中、高价值词,说明记忆过程中被试并非仅关注高价值词中的少数几个而忽视低价值词。结合后面回忆成绩可见,被试体现出的选择性是基于全面综合的考虑。

2.4.1 实验材料的选取为探讨价值顺序效应奠定了基础

不同价值顺序上,被试回忆成绩总量一致并与预期相同。由于实验材料为专业名词,对于非专业学生来说,虽无生僻字但陌生而无实际、具体意义,因而较好控制了先前知识经验和多元化记忆策略使用产生的影响,有助于最大化处理效应。先前研究多采用熟悉词汇作为材料(Castel et al.,2009;Castel,McGillivray,&Friedman,2012),这在预备实验中被验证不适用于本研究,价值顺序在前时回忆的词显著少于价值在后时(p

<0.05),可能是由于价值在后时被试采用了想象或者联想策略记忆了更多词,而价值在前时阻碍了记忆策略使用,从而导致了回忆成绩差异,也从侧面反映中先前知识经验会影响价值导向元记忆水平。2.4.2 价值顺序对价值导向元记忆的影响

实验1中,被试提取了更多中、高价值词,体现出了价值导向作用下记忆的选择性,但在不同价值顺序上并没有显著差异,这与预期相反,意味着实验 1条件下未出现价值顺序效应。这一点在来自选择性指标的数据分析中得到了直接验证。但是从图1看,学习前期到中期,价值在前时被试表现出价值导向元记忆水平更好的趋势,发展速度也较快(价值在前时斜率k

=0.25,价值在后时k

=0.15),中期以后不同价值顺序上趋近一致。实验1结果没有支持研究假设可能是,空间知觉组织在视网膜的成像是一个连贯的客体表征(Rensink &Enns,1998),词和价值同时呈现屏幕中央,知觉表征的形成影响了视觉选择性(Naime,2003)。空间维度上价值在前没有充分起到提高价值意识,增强注意控制的作用,弱化了整个学习过程的价值顺序效应,最终只表现趋势而不具有统计学意义。因此,实验2从时间顺序角度,继时呈现价值和词,考察价值导向元记忆中是否存在价值顺序效应。3 实验2 时间维度上价值顺序对价值导向元记忆的影响

3.1 实验目的

探讨时间维度上,价值先于项目呈现或在项目后呈现对价值导向元记忆的影响,验证是否存在价值顺序效应;考察不同价值顺序上,被试价值导向元记忆随着任务经验更新的变化。

3.2 方法

3.2.1 被试

本校教育学、心理学和英语专业本科生 28人(女15名,男13名),自愿报名参加实验,普通话标准,年龄在18~21岁,平均年龄为20.2岁。视力或矫正视力正常,右利手,以往均未参加过类似实验。被试完成实验后获得一定报酬。

3.2.2 仪器与材料

本实验的仪器、材料、编程软件,实验环境同实验1。

3.2.3 设计

采用 2×3被试内设计。自变量 1是价值顺序,分两个水平,价值在前和价值在后。自变量2是价值高低,分三个水平,低价值(1分~4分)、中价值(5分~8分)、高价值(9分~12分)。因变量为再认成绩、自由回忆成绩和价值导向元记忆水平(以选择性 SI为指标)。

3.2.4 程序

实验程序与实验1相比只有一处改变,不再是词、价值同时呈现在屏幕上,而是相继出现。借鉴Castel等人(2002)的研究,词呈现1 s后立即呈现词分值1 s,间隔2 s,或者词分值呈现1 s后立即呈现词 1 s,间隔 2 s。

3.3 结果

所有实验数据均通过 SPSS13.0统计软件包进行处理,显著性差异水平设置为α=0.05。剔除了回忆成绩中闯入性错误落在平均数3个标准差以外的被试2名,对剩余的26名被试进行了分析。

再认成绩

实验指导语统一要求被试在保证准确的基础上尽可能快地进行反应,以避免速度与准确率的权衡问题造成的差异。再认测验中新旧词判断反应时和正确率见表3。

表3 再认测验中新旧词的反应时和正确率(M±SD)

对新旧词反应时和正确率进行配对样本t

检验。结果发现,新词反应时显著高于旧词,t

(25)=5.30,p

<0.001,r

=0.53。新旧词再认正确率上差异不显著,t

(25)=0.51,p

>0.05。以价值高低为自变量,对被试旧词再认正确率和反应时进行单因素方差分析。结果表明,不同价值项目的再认率差异显著,F

(2,75)=15.52,p

<0.001,η²

=0.29。进一步多重(LSD)比较表明,高价值和中价值词再认正确率显著高于低价值词,ps

<0.01,高价值和中价值词的之间不存在显著差异,p

>0.05。不同价值词反应时不存在显著差异,F

(2,75)=1.40,p

>0.05。回忆成绩

不同价值顺序上被试对不同价值词的回忆成绩见表4。

表4 不同价值顺序上不同价值词的回忆成绩(M±SD)

对回忆成绩进行 2(价值顺序)×3(价值高低)的重复测量方差分析。结果表明,价值顺序主效应不显著,F

(1,25)=0.258,p

>0.05。价值高低主效应显著,F

(2,50)=117.54,p

<0.001,η²

=0.83。二者交互作用显著,F

(2,50)=11.37,p

<0.001,η²

=0.31。对价值顺序与价值高低的交互作用做简单效应分析(见图2)。当价值水平为高和低时,价值顺序的主效应显著,F

(1,25)=8.82,p

<0.01,F

(1,25)=12.35,p

<0.01,价值顺序在前时相比较价值顺序在后回忆了更多高价值词,而回忆更少的低价值词。中价值词上价值顺序效应不显著,F

(1,25)=2.57,p

>0.05。

图2 价值顺序与价值高低在回忆成绩上的交互作用图

选择性指标SI

配对样本t

检验结果显示,价值顺序在前时被试价值导向元记忆水平(M

=0.58,SD

=0.16)显著好于价值顺序在后(M

=0.39,SD

=0.24)时,t

(25)=4.98,p

<0.001,r

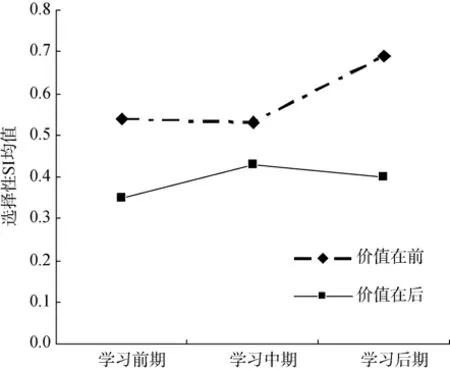

=0.50。为了便于考察不同价值顺序上,被试价值导向元记忆随任务经验更新的变化,将学习任务划分成三个阶段,学习前期(1~2词表)、学习中期(3~4词表),学习后期(5~6词表)(Castel,2007)。对选择性指标SI进行2(价值顺序)×3(学习阶段)的重复测量方差分析。结果表明,价值顺序主效应显著,F

(1,25)=24.79,p

<0.001,η²

=0.53。学习阶段主效应显著,F

(2,50)=4.08,p

<0.05,η

²=0.13。二者交互作用显著,F

(2,50)=3.64,p

<0.05,η²

=0.10。进一步简单效应分析表明,学习前期和后期价值顺序效应显著,F

(1,25)=12.08,p

<0.01,F

(1,25)=23.42,p

<0.001,学习中期价值顺序效应不显著,F

(1,25)=1.85,p

>0.05。价值顺序在前时,不同学习阶段价值导向元记忆水平差异显著,F

(2,50)=9.78,p

<0.001,学习后期(M

=0.70,SD

=0.16)比前期(M

=0.54,SD

=0.21)和中期(M

=0.52,SD

=0.20)有更高的价值导向元记忆水平;价值顺序在后时,各学习阶段价值导向元记忆水平差异不显著,F

(2,50)=0.94,p

>0.05。不同价值顺序上选择性指标 SI随任务经验增加的变化趋势见图3。

图3 不同价值顺序上选择性SI随任务经验的变化趋势

3.4 讨论

从再认测验结果看,被试对旧词反应更快能准确区分新旧词。与实验1相同,不同价值旧词的反应时相似,相比较低价值词,被试正确再认了更多中和高价值的词,表明被试在记忆过程中并非仅关注2个或3个高价值词而忽视低价值词。结合后面回忆成绩可见,被试体现出的选择性基于全面综合的考虑。

3.4.1 价值顺序对价值导向元记忆的影响

与实验 1相同,无论价值顺序如何,被试成功回忆的词总数趋于一致,保证了在不同价值顺序条件下探讨被试对不同价值项目记忆偏向的可靠性。与预期相同,不同价值顺序条件下,被试对高、中和低价值项目的回忆成绩存在显著差异。结合图2结果看,价值顺序优先时被试更加关注高价值词,同时编码和提取了更少的低价值词,而在中价值词上两种价值顺序条件下持有同样的态度。来自选择性指标的数据分析结果也显示,当价值顺序优先时被试表现出更高的价值导向元记忆水平,验证了价值顺序效应的存在。选择、优化和补偿理论(The Conceptual Framework of Selection,Optimization,and Compensation—SOC)认为人类有最大化潜能的倾向(Baltes,1997)。选择性选择(selective selection)是成功发展的有效调节机制(Freund &Baltes,1998),当认知资源有限,个体必须投入认知资源在最大获益项目上,合理优化自身资源以获得最佳效果(Riediger,Li,&Lindenberger,2006)。从实验2结果看,当价值顺序优先时被试能更好实现对记忆行为的有效调节,表现出不断自我完善的倾向,价值顺序效应的存在支持了SOC理论。

3.4.2 不同价值顺序上价值导向元记忆随任务经验更新的变化

价值顺序在前时,整体上被试的价值导向元记忆随任务经验更新呈上升趋势。具体来看,学习前期至中期,被试的价值导向元记忆随经验更新保持在一个较稳定水平,而中期以后价值导向元记忆水平增长幅度提高,直到完成整个学习过程。而价值顺序在后时,被试的价值导向元记忆在整个学习任务中处于相对稳定水平(图3)。方差分析的结果也表明,不同价值顺序上,价值导向元记忆随任务经验更新变化趋势有所不同。在时间维度上,价值顺序优先时,被试对任务经验有更高敏感度,能很快意识到自己记忆能力有限必须更加关注少数重要信息,并及时利用任务经验调整记忆策略。

4 综合讨论

4.1 价值顺序效应探讨的前提和初步尝试

本研究的两个实验,通过选择性记忆任务,采用被试熟悉性较低的专业词汇作为实验材料,控制先前知识经验和记忆策略多元化影响,探讨价值导向元记忆是否受价值呈现顺序的影响,进而验证价值导向元记忆中价值顺序效应的存在。为验证价值顺序效应应保证两个基本条件:(1)被试对高价值信息的选择性记忆是基于全面综合的考虑,而不是只关注两三个高价值词。(2)不同价值顺序上,被试价值导向元记忆水平的比较,应该在回忆成绩总量一致前提下进行。结合再认测验和回忆成绩来看,本研究在探讨价值顺序效应时满足了这两个条件。首先,两个实验中被试均能较准确的区分新旧词,对新旧词的再认水平都显著高于猜测水平(ps

<0.05),且再认和回忆了更多中、高价值词。其次,在两种价值顺序上,被试回忆成绩的总量没有显著差异。实验1中空间维度上没有出现价值顺序效应。本研究的基本逻辑是,价值呈现顺序优先,有助于提高被试对高价值词警觉性,能起到增强注意的作用,从而使其记忆更具选择性。实验1的研究假设没有得到实验结果的支持,可能的原因有二:(1)价值和词同时呈现容易被知觉为一个整体,价值在前没有充分起到提高价值意识,增强注意控制的作用;(2)随着任务经验增加,被试为了最大化记忆成绩,无论价值顺序如何均倾向于按照“价值-项目”顺序学习。所以学习中期以后,不同价值顺序上的价值导向元记忆不断趋近,最后汇聚(图1)。可以推测,如果学习阶段再延长,空间维度不同价值顺序上,价值导向元记忆水平将在同一水平持续稳定。实验1虽未得出存在价值顺序效应的结论,但是其存在具有重要意义。首先,为我们进一步改进实验,验证价值顺序效应奠定了基础,是不可或缺的探索过程。其次,在不同文化背景下,控制一定知识经验影响后,验证了以往研究的有关结论。例如,已有研究同时呈现“词—价值”,发现被试以回忆更少低价值词为代价,选择性编码高价值词(Castel et al.,2009)。然而,有研究者认为被试可能采用策略只记住少量高价值词,对表现出的选择性有质疑(Hayes,2011)。本研究的实验1中,“词—价值”同时呈现条件下的结果与 Castel等(2009)的研究有一致性,支持了该研究。

4.2 价值顺序效应的验证及其作用机制

实验2继时呈现价值和项目,发现当价值顺序优先时被试的价值导向元记忆水平(M

=0.58)显著高于价值顺序在后时(M

=0.39),p

<0.001,验证了价值顺序效应的存在。虽然,尚未有研究直接探讨过价值顺序不同,对价值导向元记忆的影响。但是,价值导向元记忆间接受益于价值顺序优先的研究显示,价值顺序优先时被试会有更高的价值导向元记忆水平(Castel et al.,2002),与实验2结论有一致性。关于价值顺序效应的作用机制,异步更新模型(Asynchronous Updating Model,AUM) 关于视觉系统刺激的加工中,启动效应是由时间异步性引发的观点,可以为实验 2结果提供一定理论支持(Scharlau &Neumann,2003)。与AUM模型一致,时间分离假说(Temporal Segregation Hypothesis)也认为,时间分离使个体依据视觉标记对后出现的重要项目进行优先选择(Humphreys,Watson,&Jolicœur,2002)。从这一角度看,当价值和项目之间存在时间间隔,被试是在价值基础上选择性加工继后项目(吕勇,宋娟,2010),价值导向元记忆的价值顺序效应反映了一种基于时间异步性的知觉启动。另外,元认知修正注意假说(Metacognition Modifying Attention Hypothesis—MMA)指出,价值导向元记忆过程同时涉及两个基本成分,关注高价值项目和抑制低价值项目(Castel et al.,2012)。但是,MMA假说是基于价值和项目同时呈现的理论,当继时呈现时在不同价值顺序上价值导向元记忆过程可能有所不同:价值继后出现时,被试必须在关注高价值项目的同时抑制低价值项目;当价值顺序优先时,被试可能更多增强了对高价值项目的注意,对低价值项目无需过多抑制加工。这一点与主动非抑制假说的观点一致,该假说认为在预览搜索任务中个体只选择与任务目标一致的项目,并有选择地对关键信息进行加工,对干扰性信息不进行加工(Lavie,2005)。因此,价值顺序效应的全面解释可能需要联合多种理论。综上所述,本研究在时间维度上验证了价值顺序效应的存在,得出了价值呈现顺序影响个体价值导向元记忆水平的创新性结论,为价值导向元记忆研究方法拓展了新思路。但是,从整个研究看,价值顺序效应出现的关键在于是否有时间间隔,表明时间差是一个非常重要的变量。而本研究仅在有、无时间间隔上探讨了价值顺序效应是否存在,那么价值顺序效应的存在和大小是否受到时间差大小的影响呢?这一问题还有待于进一步研究的考察。

4.3 不同价值顺序上价值导向元记忆随着任务经验的变化

本研究假设,随着任务经验更新,价值导向元记忆的变化在不同价值顺序上存在显著差异。实验1的结果没有支持研究假设,但价值在前时不同学习阶段的价值导向元记忆有更好的趋势。实验2中价值顺序优先时,被试的价值导向元记忆随着学习阶段推进显著提高。表明个体敏感于任务经验更新,并能据此及时调整记忆策略取得更好的成绩。这一结论和涉及让被试按照“价值—项目”顺序学习的研究,具有一致性(Castel,2007;Castel et al.,2007)。而价值在后时,整个学习过程中,价值导向元记忆水平都处于稳定水平。

另外,我们发现一个有趣的现象,结合实验 1和2可以探讨价值导向元记忆的产生机制。视觉系统接收信息的繁杂性,以及认知加工资源的有限性,决定了人们必须选择部分重要信息进行进一步加工(Dolan &Vuilleumier,2003)。已有的价值导向元记忆研究,多是针对这一现象的描述性研究(Castel et al.,2009;Castel,Lee,Humphreys,&Moore,2011)。那么价值导向元记忆是如何实现的呢?是捕捉价值后着重加工重要信息,还是初步编码后再依据价值高低选择深加工某一信息。本研究“词-价值”同时呈现条件下(实验1),学习阶段主效应显著,学习中、后期价值导向元记忆水平显著高于前期,说明任务经验促进价值导向元记忆提高。而“词-价值”继时呈现时(实验 2),各学习阶段不存在显著差异,说明初步编码后再依据价值选择进一步加工的项目,难以利用任务经验来促进价值导向元记忆水平。实验1条件下被试价值导向元记忆的发生同时具有上述两种可能,而实验2中只能基于后者。因此,从对任务经验的利用角度推测,价值导向元记忆的实现可能是基于捕捉价值后着重加工重要信息。这一点与当个体注意集中时是以自上而下的方式分配资源,直接朝向目标的观点有一致性(Egeth&Yantis,1997;储衡清,周晓林,2004)。

4.4 价值顺序效应的教育启示

优化认知资源,提高记忆效率一直是心理学领域的重要课题。而用价值导向认知资源于重要信息被证明是高效利用记忆的重要方法之一(Castel,Humphreys,et al.,2011)。本研究在已有研究基础上,进一步验证了价值顺序效应的存在,丰富学习理论的同时,对教育实践有一定启示:元记忆发展的关键在于能否将监测信息转化成行为调节(Koriat et al.,2009),价值导向元记忆研究将二者紧密联系在一起,相对于以往单纯考察元记忆监测或者调控的研究无疑是进步,而且价值顺序效应进一步实现了将监测结果更好地运用到行为调控中。实验2结果显示,价值信息优先呈现时个体对重要内容的把握更具选择性,易于分配更多注意和认知资源给知觉为重要的内容,同时善于利用积累的任务经验不断完善和修正记忆策略。因此,授课过程中不同内容的重要性和掌握程度的要求应该先于知识本身呈现,以通过价值来驱动学生的学习行为(Anderson,Laurent,&Yantis,2011)。但是,对价值信息的强调程度可以随年级增加进行调整。低年级学生的记忆监测能力有限,从三、四年级开始才逐步发展出利用监测信息指导和调节学习行为的能力(Koriat et al.,2009)。因此,小学阶段教师授课之前应更加注重价值信息的强调,以帮助学生通过选择性注意和编码重要内容,实现高效学习的目的。

5 结论

本研究通过两个实验考察了价值导向元记忆的价值顺序效应。得出以下主要结论:(1)空间维度上未出现价值顺序效应。(2)时间维度上,价值顺序对价值导向元记忆有显著影响,出现价值顺序效应。价值顺序优先呈现时,被试的价值导向元记忆受益于任务经验的更新,呈上升趋势;当价值顺序在后时,被试对任务经验更新不敏感,价值导向元记忆水平相对稳定。

Anderson,B.A.,Laurent,P.A.,&Yantis,S.(2011).Value-driven attentional capture.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,108

(25),10367-10371.Baltes,P.B.(1997).On the incomplete architecture of human ontogeny:Selection,optimization,and compensation as foundation of developmental theory.American Psychologist,52

(4),366-380.Bialystok,E.,&Craik,F.I.M.(2006).Lifespan cognition:Mechanisms of change

.New York:Oxford University Press.Castel,A.D.(2007).The adaptive and strategic use of memory by older adults:Evaluative processing and value-directed remembering.Psychology of Learning and Motivation

,48

,225-270.Castel,A.D.,Balota,D.A.,&McCabe,D.P.(2009).Memory efficiency and the strategic control of attention at encoding:Impairments of value-directed remembering in Alzheimer's disease.Neuropsychology,23

(3),297-306.Castel,A.D.,Benjamin,A.S.,Craik,F.I.M.,&Watkins,M.J.(2002).The effects of aging on selectivity and control in short-term recall.Memory &Cognition,30

(7),1078-1085.Castel,A.D.,Farb,N.A.S.,&Craik,F.I.M.(2007).Memory for general and specific value information in younger and older adults:Measuring the limits of strategic control.Memory &Cognition,35

(4),689-700.Castel,A.D.,Humphreys,K.L.,Lee,S.S.,Galván,A.,Balota,D.A.,&McCabe,D.P.(2011).The development of memory efficiency and value-directed remembering across the life Span:Across-sectional study of memory and selectivity.Developmental Psychology,47

(6),1553-1564.Castel,A.D.,Lee,S.S.,Humphreys,K.L.,&Moore,A.N.(2011).Memory capacity,selective control,and value-directed remembering in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder(ADHD).Neuropsychology,25

(1),15-24.Castel,A.D.,McGillivray,S.,&Friedman,M.C.(2012).Metamemory and memory efficiency in older adults:Learning about the benefits of priority processing and value-directed remembering.In M.Naveh-Benjamin &N.Ohta(Eds.),Memory and aging:Current Issues and future directions

(pp.243-268).New York:Psychology Press.Chen,W.Y.(2008).An English-Chinese dictionary of plastics industry

(3rd ed.).Beijing:Light Industry Press.[陈文瑛.(2008).英汉塑料工业词汇(第三版).北京:中国轻工业出版社.]

Chu,H.Q.,&Zhou,X.L.(2004).Attentional capture and top-down processes.Advances in Psychological Science,12

(5),680-687.[储衡清,周晓林.(2004).注意捕获与自上而下的加工过程.心理科学进展,12

(5),680-687.]Dolan,R.J.,&Vuilleumier,P.(2003).Amygdala automaticity in emotional processing.Annals of the New York Academy of Sciences,985

(1),348-355.Egeth,H.E.,&Yantis,S.(1997).Visual attention:Control,representation,and time course.Annual Review of Psychology,48

(1),269-297.Freund,A.M.,&Baltes,P.B.(1998).Selection,optimization,and compensation as strategies of life management:Correlations with subjective indicators of successful aging.Psychology and Aging,13

(4),531-543.Hanten,G.,Li,X.Q.,Chapman,S.B.,Swank,P.,Gamino,J.F.,Roberson,G.,&Levin,H.S.(2007).Development of verbal selective learning.Developmental Neuropsychology,32

(1),585-596.Hayes,M.G.(2011).Age,working memory,and the strategic control of attention at encoding.

Unpublished master's thesis,Georgia Institute of Technology,Atlanta.Howard,C.E.,Andrés,P.,Broks,P.,Noad,R.,Sadler,M.,Coker,D.,&Mazzoni,G.(2010).Memory,metamemory and their dissociation in temporal lobe epilepsy.Neuropsychologia,48

(4),921-932.Humphreys,G.W.,Watson,D.G.,&Jolicœur,P.(2002).Fractionating the preview benefit in search:Dual-task decomposition of visual marking by timing and modality.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,28

(3),640-660.Koriat,A.,Ackerman,R.,Lockl,K.,&Schneider,W.(2009).The memorizing effort heuristic in judgments of learning:Adevelopmental perspective.Journal of Experimental Child Psychology,102

(3),265-279.Lavie,N.(2005).Distracted and confused? Selective attention under-load.Trends in Cognitive Sciences,9

(2),75-82.Lv,Y.,&Sun,J.(2010).ERP study of category induction by sequentially presenting stimuli.Psychological Development and Education, 26

(1),14-23.[吕勇,宋娟.(2010).继时呈现条件下类别归纳过程的 ERPs研究.心理发展与教育,26

(1),14-23.]Lyons,K.E.,&Ghetti,S.(2010).Metacognitive development in early childhood:New questions about old assumptions.In A.Efklides &P.Misailidi(Eds.),Trends and prospects in metacognition research

(pp.259-278):New York:Springer.McCabe,D.P.,Roediger,H.L.,III.,McDaniel,M.A.,Balota,D.A.,&Hambrick,D.Z.(2010).The relationship between working memory capacity and executive functioning:Evidence for a common executive attention construct.Neuropsychology,24

(2),222-243.McGillivray,S.,&Castel,A.D.(2011).Betting on memory leads to metacognitive improvement by younger and older adults.Psychology and Aging,26

(1),137-142.Naime,J.S.(2003).Sensory and working memory.In I.B.Weiner(Ed.),Handbook of psychology

(pp.423-446).New York:John Wiley &Sons.Rensink,R.A.,&Enns,J.T.(1998).Early completion of occluded objects.Vision Research,38

(15-16),2489-2505.Riediger,M.,Li,S.C.,&Lindenberger,U.(2006).Selection,optimization,and compensation as developmental mechanisms of adaptive resource allocation:Review and preview.In J.E.Birren &K.W.Schaie(Eds.),Handbook of the psychology of aging

(pp.289-313).Amsterdam:Elsevier.Scharlau,I.,&Neumann,O.(2003).Temporal parameters and time course of perceptual latency priming.Acta Psychologica, 113

(2),185-203.