锦州湾围填海工程对海湾水交换能力的影响

刘明,席小慧,雷利元,张笑,毕远溥

(辽宁省海洋水产科学研究院,辽宁 大连116023)

近年来,辽宁海岸带围填海工程项目不断开发,在带来经济效益的同时,海湾面积大量减少,截湾取直、湾口束狭改变了海湾的潮流系统,海底淤积严重,生态功能退化,环境恶化、资源衰退,造成海湾资源严重破坏[1]。研究海岸带开发建设过程中对海域环境的影响,对如何合理开发锦州湾海岸带资源、有效保护海洋生态环境至关重要。

目前,有学者对锦州湾海域开展了不同领域的专题研究,如对重金属特性[2-3]、沉积环境变化趋势[4]、沉积物生态风险评价[5-6]、悬浮物分布特性[7]、近岸海域富营养化趋势[8]、浮游生物分布规律[9]以及重金属对海域生物的影响[10]等方面进行了研究。在水动力方面,对水文特征与泥沙状况[11-12]、波浪和海流特征[13]进行了初探;在环境容量方面,仅对其他海湾如胶州湾[14-15]等进行了研究。但目前尚未见从水动力方面研究围填海工程对海湾水环境影响的报道。为此,本研究中作者选取2000、2005、2010年锦州湾围填海工程引起的海湾面积及海岸线的变化信息,通过数值模拟方法计算近年来海湾纳潮量、海湾水交换指标的变化情况,分析海岸带围填海工程对锦州湾海域水动力的影响,并结合水质监测数据,对海湾水环境变化趋势进行分析,以期为海湾资源能够得到有效治理修复和保护以及海岸带资源得到有效的开发利用提供科学依据。

1 数值模型的建立与研究方法

1.1 数值模型的建立

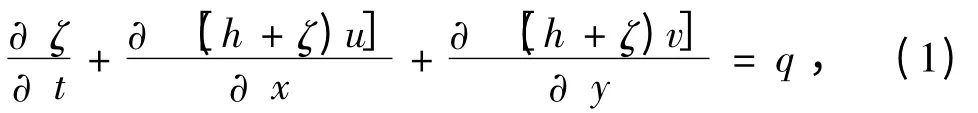

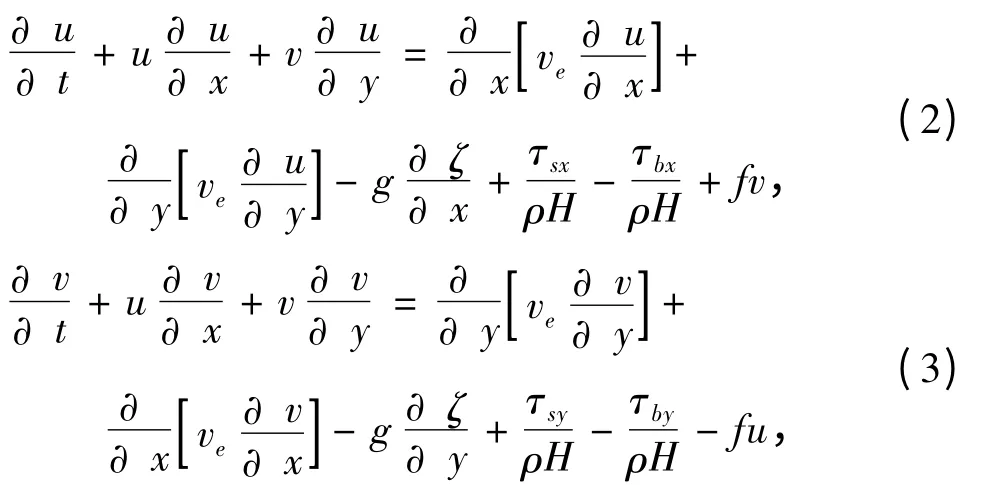

1.1.1 潮流场数学模型 考虑到研究区域的范围,且水深相比于平面尺度较小,因此,采用平面二维潮流数学模型进行研究。其基本控制方程如下:

连续方程

运动方程

其中:u、v 为x、y 方向的平均流速分量;H 为水深,H=h+ζ;f 为科氏力系数,f=2ωsin φ,ω 为地转角速度,φ 为纬度;ve为效黏性系数,ve=vt+v,vt为紊动黏性系数;τbx、τby分别为底部切应力在x、y方向的分量;τsx、τsy分别为表层切应力在x、y 方向的分量。本研究计算中暂不考虑表面风应力的影响。

1.1.2 纳潮量模型 纳潮量是海湾潮流特征变化的总体反映,其大小决定海湾与外海的交换强度,反映了海湾的自净能力。对纳潮量的研究对于海湾整体规划、合理开发利用和资源修复及保护具有重要意义。海湾接纳潮水的体积就是该海湾的纳潮量[16-17]。通过计算锦州湾各个网格的面积以及网格点的高低潮时水位差,得到湾内可容纳海水的体积差,从而计算锦州湾的纳潮量。计算公式[18]为

其中:P 为平均潮差条件下的纳潮量;h 为平均潮差;S 为平均水域面积(即平均高潮位与平均低潮位水域面积之均值)。

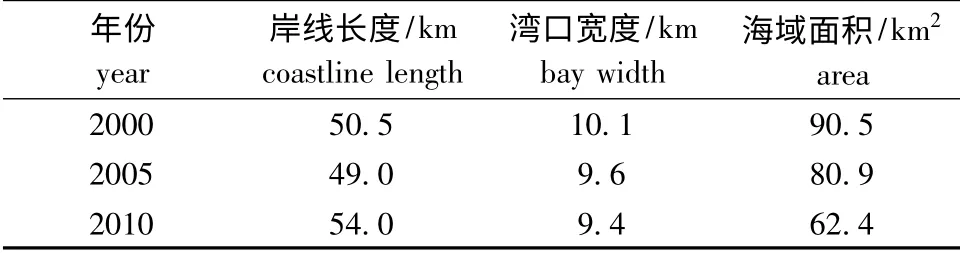

1.1.3 水交换模型 水交换数学模型的基本控制方程[19]为

其中:C 为深度平均的示踪染料浓度;u、v 分别为x、y 方向的流速(m/s);Dx、Dy 分别为x、y方向的扩散系数,可根据Elder 公式计算;S、E 分别代表源和汇,即单位时间内污染物的排放量和转移量。

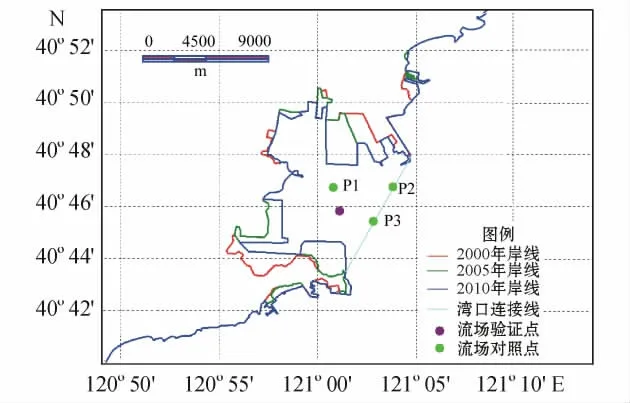

1.1.4 模型范围及边界条件 数值计算范围为锦州湾海域(图1)。模拟范围在25 km,网格设置为200 ×150 个;水深由海图读取并订正到平均海平面,时间步长为30 s,Manning 系数取0.026,开边界条件由M2、S2、K1和O1 四个分潮调和常数控制,初始水位和流速全部为零。

本计算中采用交错式矩形网格对方程进行离散,在离散过程中采用隐式方向交替差分格式(ADI 法)[20]。根据ADI 的差分运算规则,得到动力学方程的差分公式。在平流项的处理中采用迎风格式离散。

1.2 研究方法

选取并对比2000、2005、2010年围填海工程引起的海湾面积及海岸线的变化信息(图1),通过数值模拟方法分别计算不同年份相邻大小潮时的潮流场。考虑到潮流场受不同分潮潮波叠加影响,不同时间的潮汐海流不同,本研究中设计方案A和方案B 两种模拟方案。

1)方案A(现状模拟):采用同年岸线边界条件和潮汐海流边界分别模拟锦州湾2000、2005、2010年海域潮流场现状。

2)方案B(方案模拟):假设2000—2005年岸线未发生变化,即采用2000年岸线和2005年潮汐海流边界,以模拟说明2005年锦州湾岸线变化对海域潮流场的影响;假设2005—2010年岸线未发生变化,即采用2005年岸线和2010年潮汐海流边界,以模拟说明2010年锦州湾岸线变化对海域潮流场的影响。

2 结果

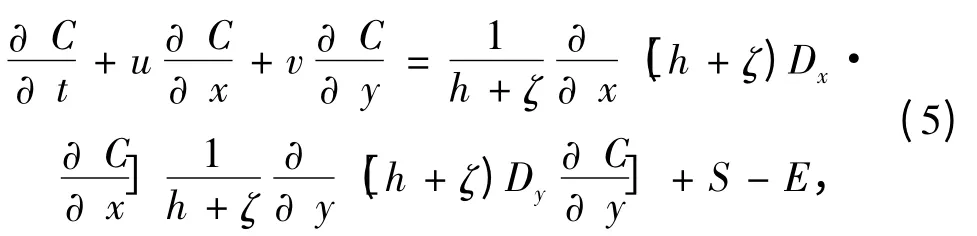

2.1 锦州湾岸线和海域面积变化

从表1可见:2000—2005年锦州湾岸线长度、湾口宽度和海域面积均有所减少;2005—2010年锦州湾岸线长度有增加,而湾口宽度和海域面积均有所减少。而2000—2010年自然岸线长度由19.16 km 减少到16.99 km,围海养殖面积增加1.48 km2,城镇建设面积增加2.02 km2,临海工业区面积增加3.06 km2,港口面积增加15.8 km2[21]。

表1 锦州湾岸线和面积变化Tab.1 The coastline and area information in Jinzhou Bay

2.2 锦州湾海域潮流场模拟

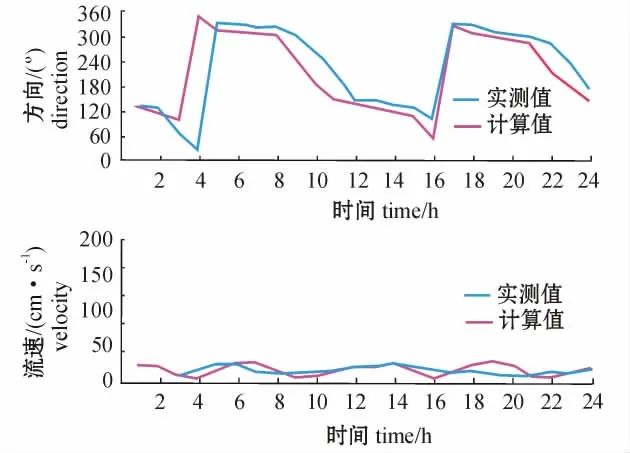

通过对2000—2010年锦州湾海域潮流场的模拟,可以发现海湾流场整体趋势并未产生明显变化。图2 为锦州湾海流实测数据与计算值的验证图,说明具有较好的吻合性。

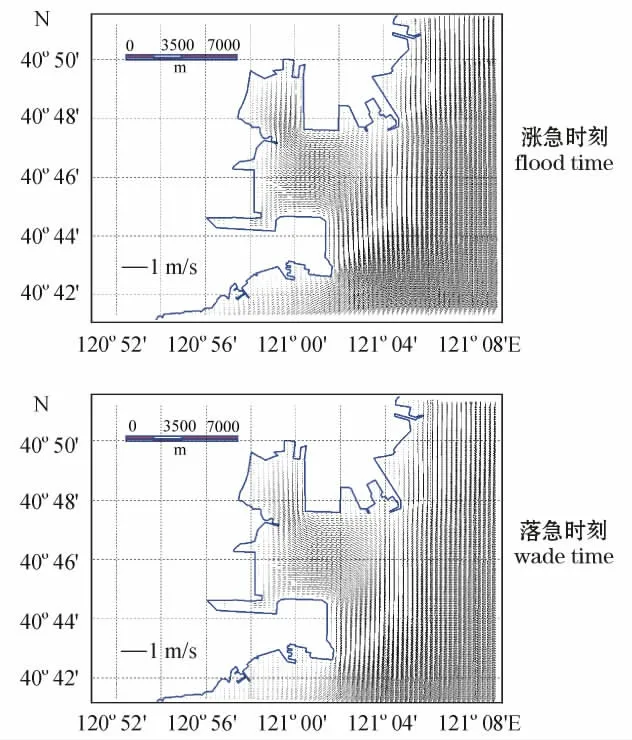

图3 为2010年模拟一个潮周期涨急时刻和落急时刻的流场图,表明了锦州湾海域的潮流分布特征及其演变规律。

2.3 海湾纳潮量的变化趋势

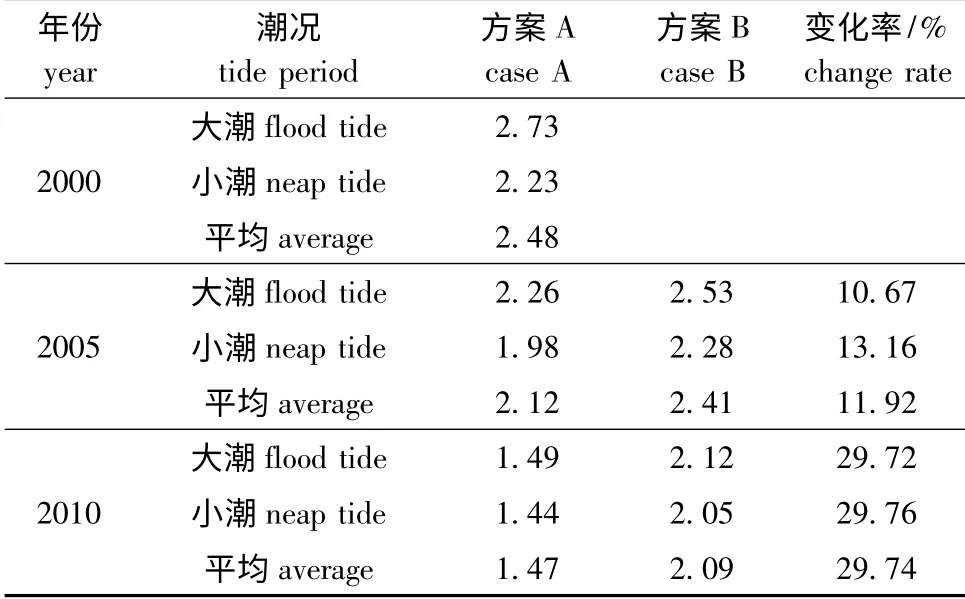

从表2可见:2000年锦州湾纳潮量现状模拟平均纳潮量为2.48 ×108m3;2005年平均纳潮量为2.12 ×108m3;2010年平均纳潮量为1.47 ×108m3。可以看出,2000—2005年平均纳潮量减少了14.52%,2005—2010年平 均 纳 潮 量 减 少 了30.66%,锦州湾纳潮量呈现逐年递减的趋势。

2.4 海湾水交换率的变化趋势

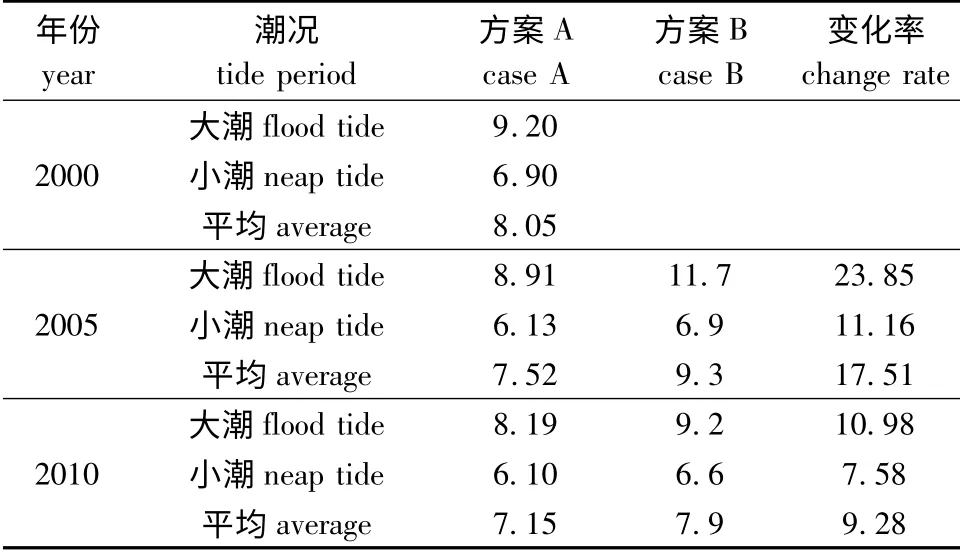

根据水交换率公式计算锦州湾海域水交换模拟结果如表3所示,2000年锦州湾大潮现状模拟水交换率平均为8.02%;2005年交换率平均为7.52%;2010年水交换率平均为7.15%。可以看出,2000—2005年平均水交换率减少了6.58%,2005—2010年平均水交换率减少了4.92%,锦州湾水交换率呈现逐年递减的趋势。

图1 锦州湾2000、2005、2010年海岸线图Fig.1 The coastline of Jinzhou Bay in 2000,2005 and 2010

图2 锦州湾海流数据验证图Fig.2 The current verification diagram in Jinzhou Bay

表2 2000—2010年锦州湾的纳潮量Tab.2 Storage capacity of tidal water in Jinzhou Bay from 2000 to 2010 108m3

图3 锦州湾海域涨急时刻和落急时刻的潮流场Fig.3 The critical moment of tide current in Jinzhou Bay

表3 2000—2010年锦州湾的水交换率Tab.3 The rate of water exchange in Jinzhou Bay from 2000 to 2010 %

3 讨论

3.1 围填海工程对海湾的整体影响

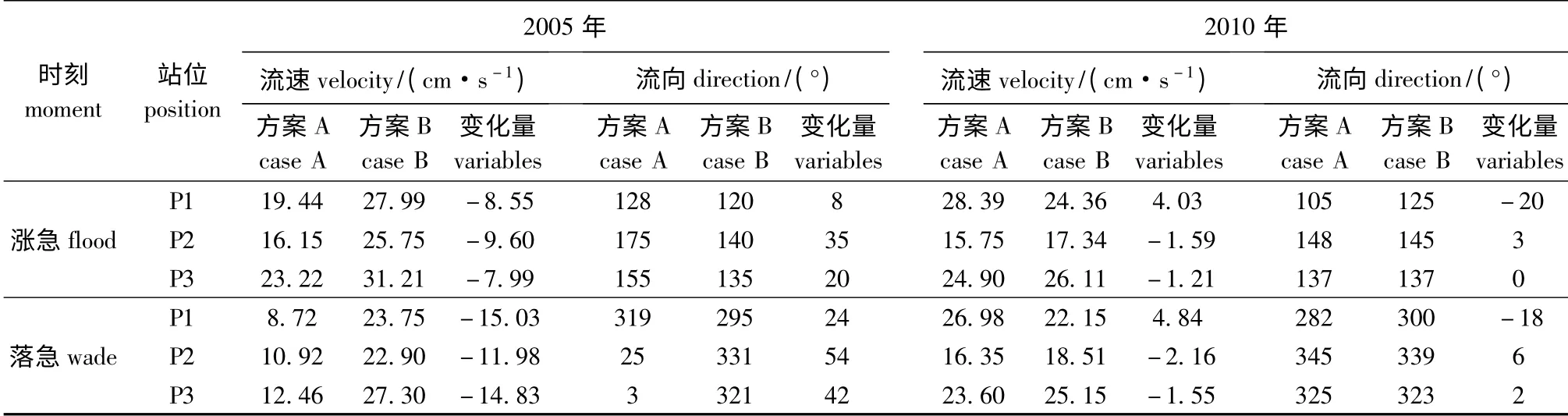

锦州湾海流表现为较强的往复性流动,海流主流向为偏S -N 向,其中偏S 向为涨潮流向,偏N向为落潮流向。本研究中通过模拟对照站位的潮流变化数据,说明围填海工程造成的岸线变化对锦州湾潮流场的影响。由模拟结果(表4)可知,2000—2005年围填海工程造成锦州湾各站位流速减小,流向呈顺时针变化;2005—2010年,由于受湾口北侧位置的围填海工程影响,造成北侧湾口处(P1)流速变大,流向呈逆时针变化,而其他站位(P2和P3)流速均减小,流向呈顺时针变化。

表4 锦州湾模拟方案计算结果Tab.4 The estimated result of the tide in Jinzhou Bay

3.2 围填海工程对海湾纳潮量的影响

根据模拟方案对比表明,2000—2005年岸线变化导致锦州湾纳潮量平均减少了11.92%,2005—2010年岸线变化导致锦州湾纳潮量平均减少了29.74%。近年来,纳潮量减小的主要原因是由于海湾围填海工程直接导致了海湾面积的减小,而纳潮量的减少意味着减少了海湾海水的容量,即降低了锦州湾的环境容量,减少了容纳水质污染物的能力,将对锦州湾内的水质环境造成严重影响。

3.3 围填海工程对海湾水交换率的影响

统计结果表明,2000—2005年岸线变化导致锦州湾水交换率平均减少了17.51%,2005—2010年岸线变化导致锦州湾水交换率平均减少了9.28%。近年来海湾水交换率减小的原因:一是由于湾口的宽度逐渐缩短,2000—2005年湾口宽度由10.1 km 减小到9.6 km,2005—2010年湾口宽度由9.6 km 减小到9.4 km;二是由于锦州湾的平均水交换率较低,围填海工程造成海湾面积减小,海水受湾顶的“顶托”作用造成水交换活跃区整体向湾口偏移。水交换率的减少意味着海湾海水与湾外海水交换能力减弱,即降低了海湾的自净能力,将对锦州湾内的水质环境造成严重影响。

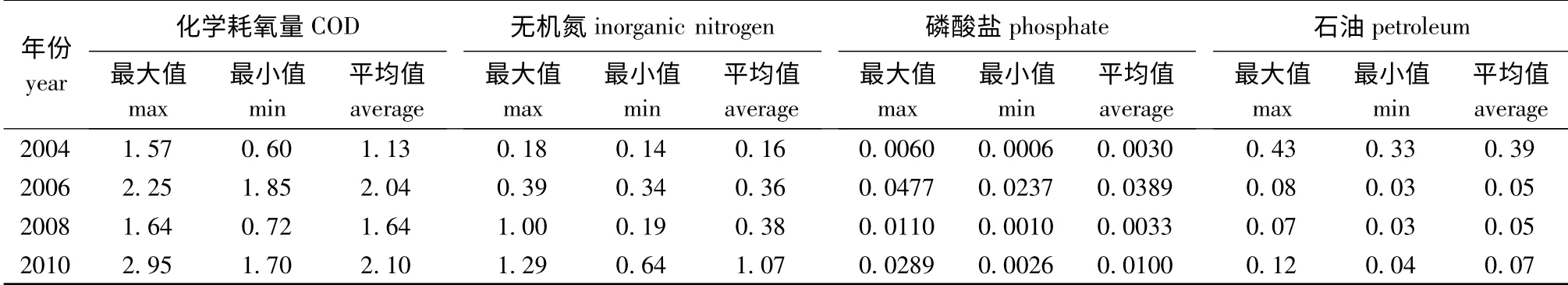

3.4 围填海工程对海湾水质的影响趋势

由表5可以看出,研究水域的化学耗氧量(COD)的质量浓度为1.13 ~2.10 mg/L,2006年和2010年,COD 含量均超过二类水质标准;无机氮的质量浓度为0.16 ~1.07 mg/L,超二类水质标准主要在2006、2008、2010年;磷酸盐的质量浓度为0.0030 ~0.0389 mg/L,超三类水质标准主要在2006年,其他年份未超标;油类质量浓度为0.05 ~0.39 mg/L,2004年超过三类水质标准,其他年份均在三类水质标准范围内。表明锦州湾受到COD、无机氮、磷酸盐和石油类不同程度的污染。

围填海工程带来的经济效益和新的发展空间将吸引更多的人们投资并开展生产活动,增大污染物的排放量,将造成水质进一步污染。根据对锦州湾近几年海域水动力的模拟,纳潮量和水交换率都在逐年减小,湾内环境容量和自净能力均逐年降低,从水质监测数据趋势分析看,各种污染物浓度逐年加强,证实了本研究的模拟结果。

表5 锦州湾水质监测数据Tab.5 The data of water quality in Jinzhou Bay

4 建议

为充分、合理地利用海湾资源,实现社会经济的可持续发展,作者提出以下几点建议:

1)海湾开发利用应充分考虑到围填海工程对海域水动力、海湾纳潮量、环境容量指标的影响;禁止在湾口岬角附近建立海岸工程。

2)限期整治和关闭污染严重的入海排污口;严格控制陆源污染物的入海总量,如有必要逐步采取并实施排污权交易方式,实施对海湾污染物的总量控制。

3)开展海湾综合治理与环境建设,保育自然岸线,修复已受损的海岸带和海湾生态系统,充分利用生态系统的调控能力和采取必要的修复措施并举,逐步恢复海湾典型的自然生态系统。

4)针对具有重要意义的海岸带工程项目进行合理开发,并使其严格符合海洋功能区划,严格评价其影响,建议在环境影响评价和海域使用论证中除了要考虑工程对周边海域的影响,还应考虑工程对海湾容量的影响。

5)结合锦州湾的实际情况,建立海湾保护和管理条例,实现锦州湾海域的可持续发展。

[1]刘伟,刘百桥.我国围填海现状、问题及调控对策[J].广州环境科学,2008,23(2):26 -30.

[2]Wang J,Liu R H,Yu P,et al.Study on the pollution characteristics of heavy metals in seawater of Jinzhou Bay[J].Proscenia Environmental Sciences,2012,13:1507 -1516.

[3]Wang S F,Jia Y F,Wang S Y,et al.Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay[J].Journal of Environmental Sciences,2010,22(1):23 -31.

[4]李风昌,鲍永恩.浅析锦州湾沉积环境变化趋势[J].海洋环境科学,1994,13(3):27 -36.

[5]王淑莹,贾永锋,王少锋.锦州湾及附近河口沉积物中砷含量、分布及形态[J].生态学杂志,2009,28(5):895 -900.

[6]范文宏,张博,陈静生,等.锦州湾沉积物中重金属污染的潜在生物毒性风险评价[J].环境科学学报,2006,26(6):1000-1005.

[7]苗丰民,张斐然,孙树德.锦州湾及其河口区的悬浮颗粒物质[J].海洋学报,1990,12(5):610 -619.

[8]赵军,穆云侠.锦州湾近岸海域富营养化趋势的探讨[J].辽宁城乡环境科技,2000,20(3):3 -5.

[9]宋伦,周遵春,王年斌,等.锦州湾夏季浮游动物的群落特征[J].水产科学,2006,25(8):408 -412.

[10]宛立.锦州湾重金属污染状况及其对菲律宾蛤仔的遗传损伤[D].大连:大连海事大学,2008.

[11]符文侠,刘国贤.锦州湾水文特征与泥沙状况分析[J].海洋通报,1994,13(3):42 -52.

[12]符文侠,鲍永恩,何宝林.锦州湾沉积物特征与物质来源的探讨[J].黄渤海海洋,1994,12(2):47 -56.

[13]刘恒魁.锦州湾附近水域波浪和海流特征初探[J].海洋湖沼通报,1995(1):1 -6.

[14]Liu Z,Wei H,Liu G S,et al.Simulation of water exchange in Jiaozhou Bay by average residence time approach[J].Coastal and Shelf Science,2004,61(1):25 -35.

[15]Han H Y,Li K Q,Wang X L,et al.Environmental capacity of nitrogen and phosphorus pollutions in Jiaozhou Bay:Modeling and assessing[J].Marine Pollution Bulletin,2011,63(5):262 -266.

[16]叶海桃,王义刚,曹兵.三沙湾纳潮量及湾内外的水交换[J].河海大学学报,2007,35(1):96 -98.

[17]杨世伦,陈启明,朱骏,等.半封闭海湾潮间带部分围垦后纳潮量计算的商榷——以胶州湾为例[J].海洋科学,2003,27(8):43-47.

[18]季小梅,张永战,朱大奎.乐清湾近期海岸演变研究[J].海洋通报,2006,25(1):44 -53.

[19]沈林杰,陈道信,黄惠明.温州围垦工程对河口水交换能力的影响[J].海洋学研究,2009,27(4):72 -76.

[20]潘海,方国洪.海洋流动动力学的一种交替方向隐式二维数值模拟[J].海洋学报,1995,17(5):21 -31.

[21]王伟伟,殷学博,吴英超,等.海岸带开发活动对锦州湾环境影响分析[J].海洋科学,2010,34(9):94 -96.