基于因子分析的胃食管反流性咳嗽的病机要素研究

张喆 刘瑜 姜良铎 王微 符思

慢性咳嗽病因复杂,随着近年来的临床研究,人们逐渐发现在胸部放射检查无明显异常的不明原因慢性咳嗽的发病当中约有18.6%~41.1%与胃食管反流相关联[1],目前以质子泵抑制剂治疗为主有一定的疗效,但存在药物耐受、停药困难等一系列问题[2]。其实慢性咳嗽与胃联系紧密从《内经》开始古代医家就有所认识,但一直缺乏客观定量化的研究证据,因此客观的探索其病机证候等特征,为治疗奠定基础,具有现实的临床意义。基于此笔者通过因子分析的方法对其病机特征进行了初步探索,现汇报如下。

1 对象和方法

1.1 对象

2009年6月至2010年5月北京中医药大学附属东直门医院及东方医院专家门诊胃食管反流性咳嗽病例83例。其中男性21例,女性62例;平均病程(3.12±1.39)月;平均年龄(50.20±15.59)岁。其中30~40岁23例,50~70岁31例,是胃食管反流性咳嗽发病率较高的两个年龄段。

1.2 诊断标准

胃食管反流性咳嗽诊断标准参照中国中华医学会呼吸病学分会哮喘学组2009年发布的《咳嗽的诊断与治疗指南(2009版)》[3-4]诊断标准制定。

(1)慢性咳嗽>8周;(2)慢性咳嗽,以白天的咳嗽为主;(3)患者有明显的进食相关的咳嗽,如餐后咳嗽、进食咳嗽等;(4)患者伴有典型的烧心、反酸等反流症状;(5)排除咳嗽变异性哮喘、鼻后滴流综合征及嗜酸粒细胞性支气管炎等疾病,或按这些疾病治疗效果不佳。

1.3 病例纳入及排除标准

(1)年龄≥18岁。(2)符合胃食管反流性咳嗽诊断标准。(3)合并有反酸、嘈杂、嗳气、呃逆、胃脘胀满、胃痛等胃部症状之一的。(4)排除变异性哮喘(Cerebrovascular accident,CVA)、上气道咳嗽综合征(Upper airway cough syndrome,UACS)及嗜酸粒细胞性支气管炎(Eosinophilic bronchitis,EB)诊断,或按这些疾病治疗效果不佳,抗反流治疗后咳嗽消失或显著缓解。排除肺癌、胃癌等其他可能引起咳嗽的器质性病变。

1.4 症状积分标准

共观察了日间咳嗽、夜间咳嗽、咯痰、呃逆、胸闷气短、口咽干燥、咽痒、反酸、嗳气、胸痛、胃脘胀满、嘈杂、胃痛、胁肋胀满、情志抑郁、疲乏无力、自汗、大便不畅、纳呆、脉细、脉滑、脉弦、舌暗红、苔腻等症状及体征,分别参照《中药新药临床研究指导原则》[5](试行)(中国医药科技出版社 2002年5月第1版)及国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[6]赋予分值0~3。

1.5 研究方法

1.5.1数据录入使用Excel 2010中文版建立数据库,录入患者信息及临床资料,确定最终数据后导入IBM SPSS Statistics 19.0进行统计分析。

1.5.2因子分析首先对获得的临床资料进行KMO检验及Bartlett球型检验。然后确定因子数目,使用特征值大于1(SPSS 19.0的默认值)的主成分数目为因子数目,具体情况依据其累计方差贡献率决定。而后对成分矩阵进行斜交旋转变换,并结合中医临床专业知识,给予因子变量解释,寻求最佳分析效果。

2 结果

2.1 KMO和Bartlett球形检验

经KMO和Bartlett检验,KMO=0.701,Bartlett 的球形度检验P<0.01,表明各症状体征变量间相关性较强,临床资料适合进行因子分析。

2.2 应用主成分分析进行公因子的提取

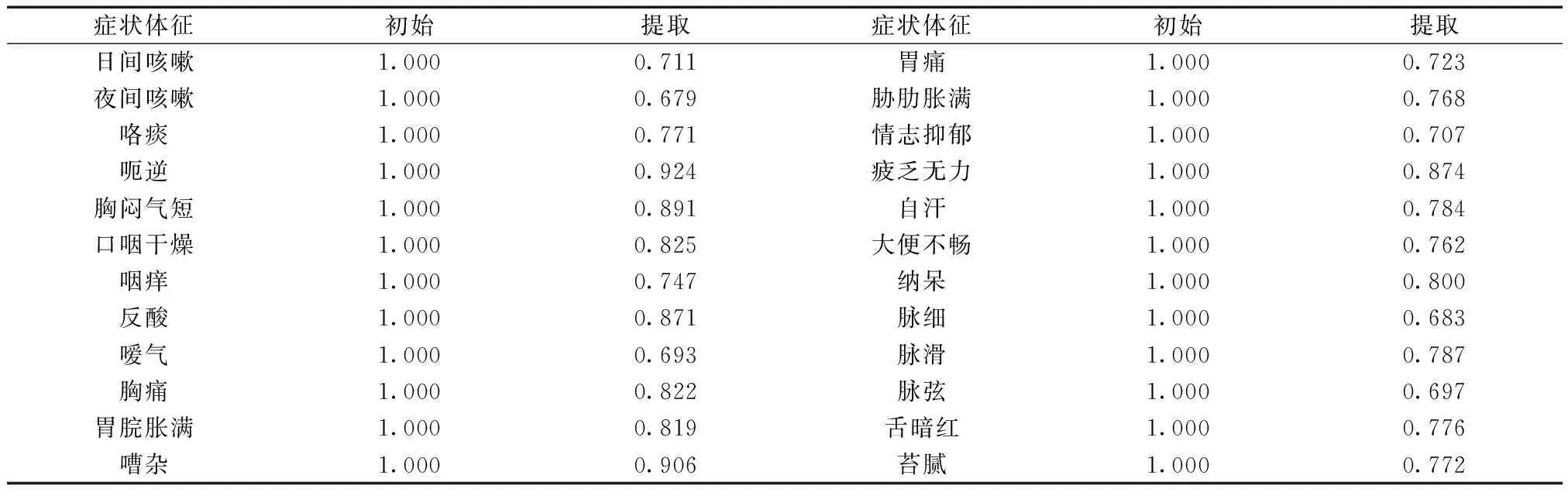

如表1所示,经主成分分析法提取后得到各个症状的公因子方差,即表示了变量中能够被公因子所解释的部分,公因子方差越大,变量能够被因子解释的程度越高。

2.3 解释的总方差

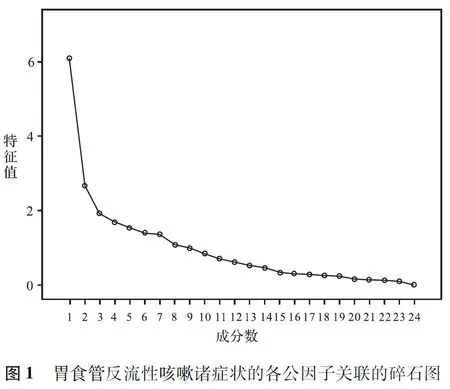

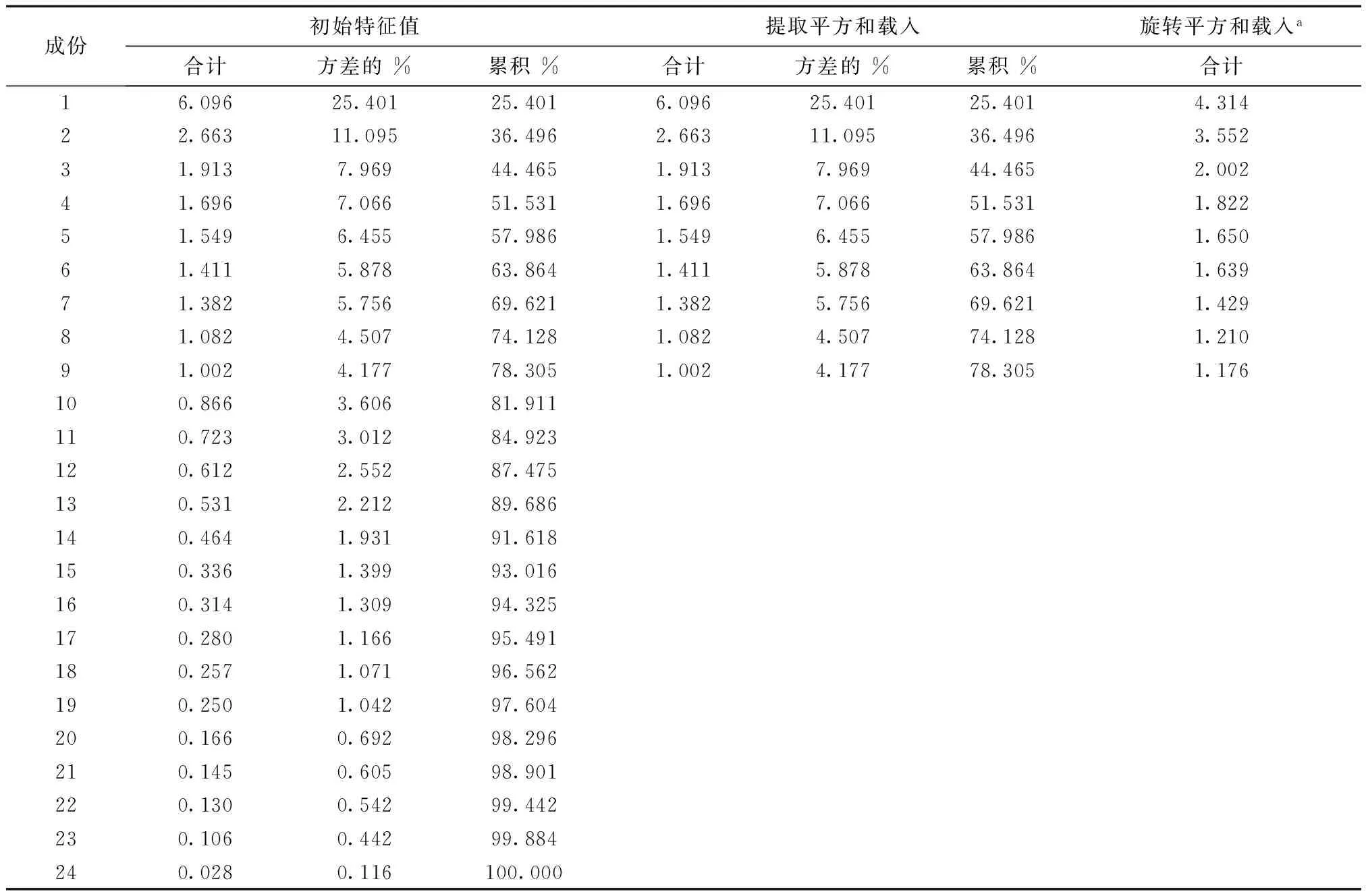

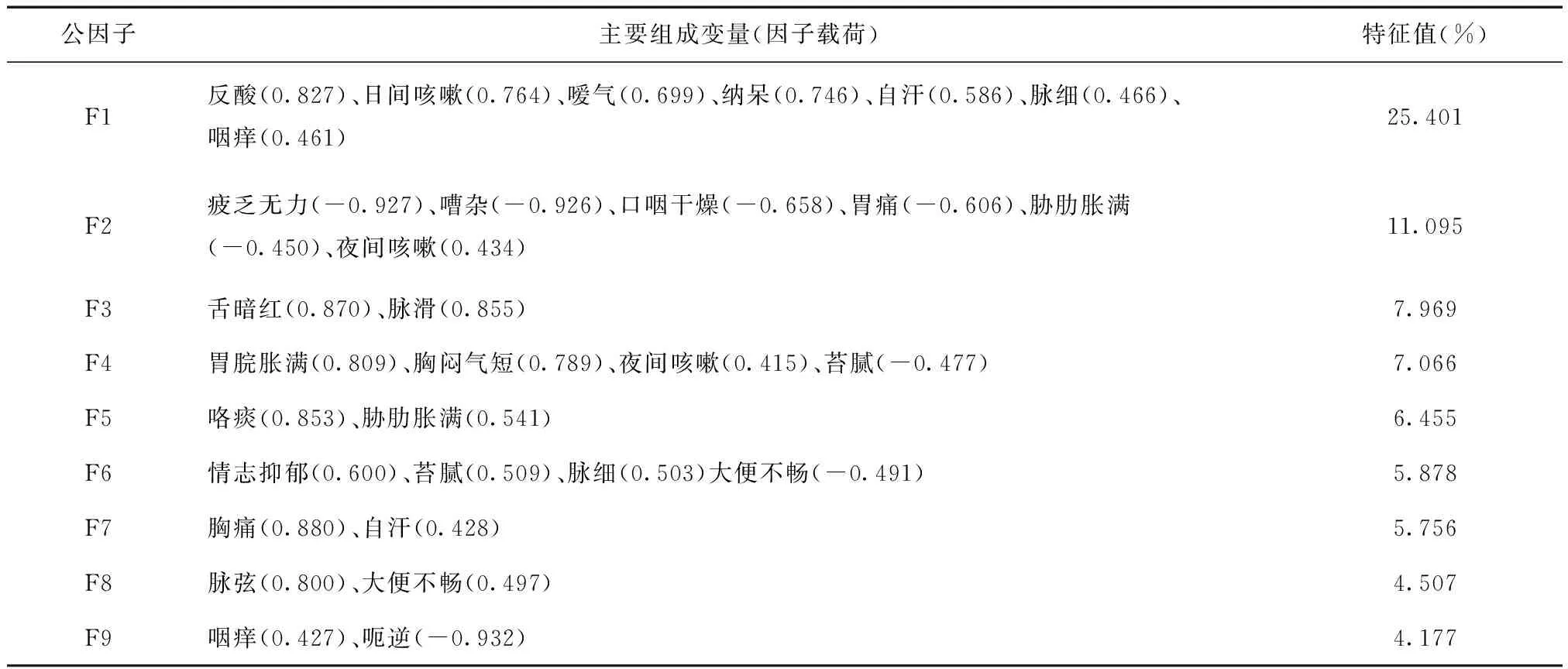

如表2所示,每个公因子所解释的总方差用以衡量其对于数据的解释能力,通过各公因子的总方差解释表和碎石图,可以看出共有9个特征值大于1的因子,其中第一个因子1贡献最大,为25.401%,因子2的贡献为11.098%,9个因子累计贡献率=78.305%>75%,因此选取了9个公因子来进行下一步分析。

表1 胃食管反流性咳嗽诸症状的公因子方差

注:提取方法为主成份分析。

2.4 碎石图

即与各因子关联的方差散点图,用它辅助确定有多少因子应予以保留,如图1所示第9个因子有一个相对明显的分界点,左边是特征值较大的因子,右边是较小的因子(碎石)。

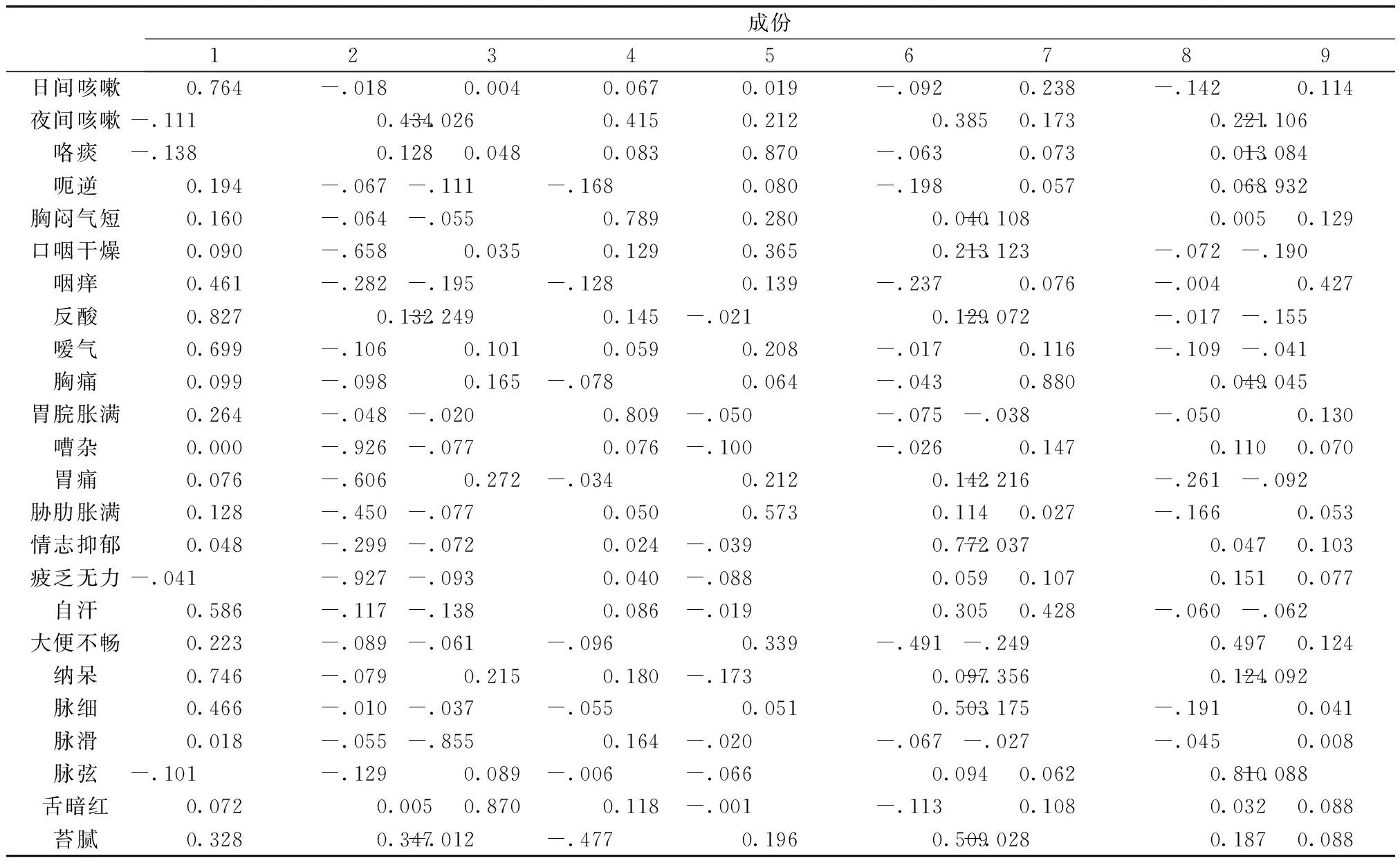

2.5 对成分矩阵进行斜交旋转

在求解初始因素中,确定因子的个数和每个变

量的公因子方差后,由于大多数因子和很多变量都相关,因此很难解释因子的意义。为了寻求因子的意义就需要进行因子旋转,即让每个变量在尽可能少的因子上有比较高的载荷,旋转结果如表3所示。

2.6 主因子的组成变量及解释

结合中医临床知识,认为公因子属于如下几个中医病机要素(见表4):

F1,病位在肺胃,病机肺胃蕴邪,升降失和,气机上逆;

F2,病位在肝肺胃,主要病理要素为燥邪,病机肺胃蕴邪,肝胃不和,肝郁化火,横逆犯胃,兼之燥犯肺胃,肺胃津伤;

F3,主要病机痰瘀内阻;

F4,病位肺胃,病机肺气壅塞,胃气上逆;

F5,病位肝肺,病机痰浊内阻,肝气郁滞,气机不畅;

F6,病位肝肺,肝失疏泄,脾胃气虚;

F7,病位在肺,病机气虚,卫表不固;

F8,病位在主要在肝胃,肝胃不和,气机升降失常,肠腑不通;

F9,病位在咽喉,气机上逆,上攻于咽。

表2 胃食管反流性咳嗽诸症状的各公因子总方差解释表

注:提取方法为主成份分析。a使成份相关联后,便无法通过添加平方和载入来获得总方差。

表3 斜交旋转成份矩阵a

注:提取方法为主成份分析。 旋转法为具有 Kaiser 标准化的斜交旋转法。a旋转在 28 次迭代后收敛。

表4 主因子的组成变量及各变量影响因子载荷表

3 讨论

因子分析的方法被应用于中医临床特征的研究近年不断增多,但对于得出的公因子的解释一直存有争议,很多同行认为其就是证候,而笔者认为因子分析的方法重点分析的是原始变量也就是症状、体征这些可直观获取变量间的内在联系,这种联系就是病症的内在关系,也就是病机,而证又是在病机的基础上对疾病发生发展某一阶段病理状态更加高度的概括,公因子体现了这些联系的紧密程度和对疾病影响的权重关系,也就是病机的节点,同时从构成上相互交叉,相互影响,能够体现疾病的部分特征,因此从内涵上来说应属于病机的要素,其同时也是证候要素的一部分。

事实上从《黄帝内经》开始至其后历代医家对咳嗽研究颇多,且早早就认识到肺胃的相关性较强,但大多认为其发病是由胃及肺。如仲景在《金匮要略》中有痰饮咳嗽和咳嗽上气等等的专篇论述,多数认为寒饮入于胃是肺胃相关性咳嗽的主要病因,寒邪犯胃是其主要病机,如徐艳玲等[7]注意到虚邪贼风和六淫邪气,包括现在的周围环境污染所导致的烟尘等等,可能导致肺胃咳嗽;喜欢偏食,吃特别热的,或者吃过凉的食物,都也容易导致肺胃咳嗽。章恪等[8]认为五脏六腑并不都是直接影响肺脏的,他们的邪气往往通过胃影响肺,也就是说胃是寒饮邪气等影响肺的中转站,重点强调了胃经承递邪气影响肺导致咳嗽的观点。

但从本研究结果来看一共得到了9个公因子,其中特征值达到25%以上的公因子F1反酸(0.827)、日间咳嗽(0.764)、嗳气(0.699)、纳呆(0.746)、自汗(0.586)、脉细(0.466)、咽痒(0.461),能描述25%以上的变量群特征,病因为内伤或内伤基础上的外感气损而虚,病位肺胃,其性寒热不显,而脉细为主说明体虚蕴邪是其基础,故而肺胃气虚,而出现自汗、脉细、纳呆,而胃气上逆则出现反酸、嗳气,气机上逆上攻咽喉而出现咽痒、咳嗽等证,其中反酸、嗳气、纳呆对F1的因子载荷也就是贡献度较高,也说明胃气上逆是影响此证的最主要因素,因此认为其发病非是由胃及肺,实为肺胃同病,体虚蕴邪,气机升降失和,上逆而咳才是胃食管反流性咳嗽的主要病机,病因也不限于寒邪,燥邪、湿邪等皆可致病。而痰和火则并非主要的病机要素。同时可以看出胃食管反流性咳嗽除了和肺胃关系密切以外,还与肝关系非常紧密,这在F2和F6等非常明显的体现。这与大多数医家对此的认识有所不同。同时从F2至F9可以看出部分公因子很难体现证候对病理状态高度概括的要求,而仅仅是病机关系中的重点关系的节点,因此用病机要素进行解释更为合理。

综合以上认为胃食管反流性咳嗽其主要病位在肺胃,与肝相关性较强,从特征上呈现出:(1)多属于内伤咳嗽或内伤基础上的外感咳嗽,核心病机是肺胃同病,体虚蕴邪,气机升降失和,上逆致咳。

(2)肝胃不和、肝肺不和在胃食管反流性咳嗽病机当中也起到了很重要的作用。

通过这种分析方法可以更加准确的从各种症状、体征大量获取的多源信息中总结经验,继承学术思想,与前人观点进行比对,更加客观准确的把握疾病的临床特征,避免单纯由医生的主观判断和个人经验的总结来进行临床辨证,为更好的探索有效治疗方法奠定基础。另外尽管应用了因子分析的方法,但是在原始数据的获得上,也就是症状积分的评定上,不可避免的存在着一定的主观因素,因此一方面从临床症状、体征等临床信息入手研究临床特征,同时也可以从治疗的反馈和使用药物的分析上来验证和研究中医疾病的临床特征。

从客观上说,本研究所纳入的病例数仍偏少,且因条件有限并未都进行24小时pH值监测,这个与胃食管反流性咳嗽的发病比例有一定的关系,同时也与观察时限较短有一定的关系,在未来的临床科学研究当中,可以考虑扩大一定的样本量,延长观察时限,以更好的总结胃食管反流性咳嗽的临床特征。

[1]Novitsky YW, Zawacki JK, Irwin RS, et al. Chronic cough due to gastroesophageal reflux disease: efficacy of antireflux surgery[J]. Surgical Endoscopy, 2002, 16(4): 567-571.

[2]Chung KF, Pavord ID. Prevalence, pathogenesis, and causes of chronic cough[J]. Lancet, 2008, 371(9621): 1364-1374.

[3]中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.咳嗽的诊断与治疗指南(2009版)(一)[J].全科医学临床与教育,2009,7(5):453-456.

[4]中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.咳嗽的诊断与治疗指南(2009年版)(二)[J].全科医学临床与教育,2009,7(6):573-575.

[5]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[6]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京科学技术出版社,1994.

[7]徐艳玲.运用《内经》肺胃相关理论防治肺系疾病探讨[J].新中医,2008,40(4):1-2,8.

[8]章恪.论肺胃相关[J].辽宁中医杂志,2006,33(7):808.