我校公共卫生与预防医学一级学科博士研究生生源现状分析及建议

葛 慧,周志俊

(复旦大学公共卫生学院,上海 200032)

博士研究生作为高等教育的最高层次,担负着为国家选拔高层次创新人才的重任。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》提出要将“全面提高高等教育质量和提高人才培养质量”作为高等教育的重中之重[1]。教育部《关于做好2011年招收攻读博士学位研究生工作的通知》中明确博士生选拔制度创新的目标应为提高博士生招生质量,把科研创新能力作为首要因素突出,对考生的学术造诣、学术潜质(专业能力倾向)及综合素质进行全面考察,把这些作为录取与否的关键[2]。博士生培养重点的改变,社会经济的发展和医学模式的转变又对预防医学研究生教育提出了新的要求,为适应这一变化,如何培养高质素高层次预防医学专门人才成了新的研究课题。依据研究生培养流程,必须走好“选才”这第一步,好的人才是培养高质量博士生的基础。本文结合我校公共卫生与预防医学一级学科2008年至2011年博士招生状况,从博士研究生生源的角度出发,分析生源现状,提出存在的问题,探讨提高和保障公共卫生与预防医学博士生生源质量的一些措施及建议。

一、公共卫生与预防医学一级学科博士研究生招生现状

1.招生规模。

我校公共卫生与预防医学一级学科自1982年开始招收博士研究生以来,经过近30年的发展,招生规模有所扩大,但近几年呈现出增幅缓慢的趋势。我校博士生招生规模总数由2008年的921人增至2011年的1051人,4年间增长了14.1%。同期,公共卫生与预防医学一级学科博士生招生规模从2008年的18人增至2011年的20人,增幅仅5.3%,远低于我校平均增长幅度。2008年本学科招收人数占学校当年招生数的1.95%,2011年则仅占当年招生数的1.90%,与我校整体招生规模不断增长相比,公共卫生与预防医学一级学科的博士招生规模反而有所下降。

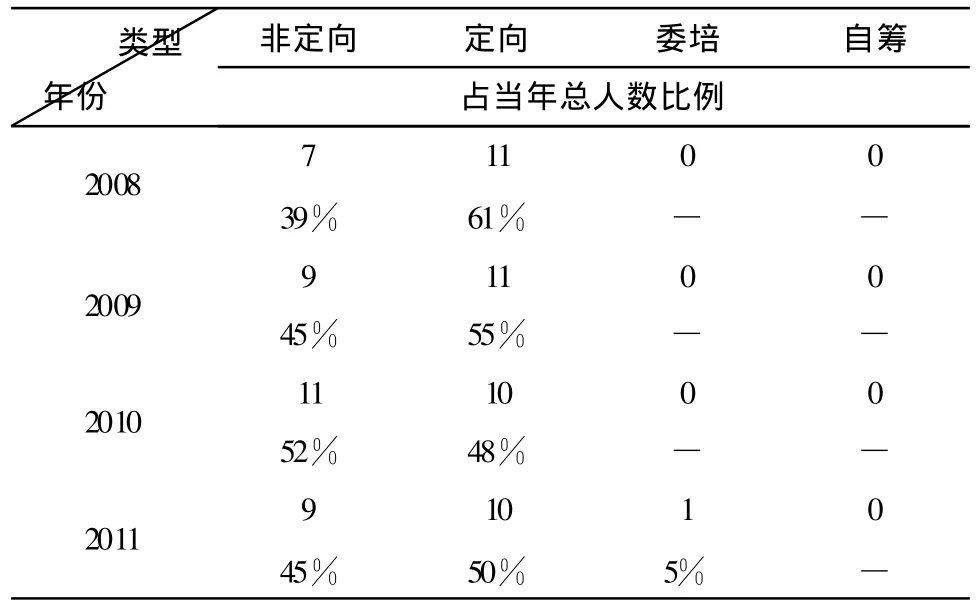

2.招生类型。

攻读预防医学博士生的类型丰富。目前博士生按生源类型可分为定向、非定向、委培和自筹四种。2008年至2011年期间,公共卫生与预防医学一级学科博士生以定向和非定向为主。

表1 2008年-2011年公共卫生与预防医学博士生生源类型分布

3.招生制度。

目前教育部规定的博士生选拔方式分为四种:公开招考、提前攻博、硕博连读和直接攻博。各高校对博士招生具有相对自主性,选拔制度由各招生单位根据教育部有关规定制订并向考生公布。我校自2008年起对部分院系试行博士招生制度改革。参加改革试点的招生单位,每年3月中旬由我校研究生院统一负责初试公共英语科目的考试,通过初试公共英语考试且通过招生院系报考材料审核的考生,在院系判定达到博士生报考资格后,方可继续参加3月下旬由各招生院系负责的专业自命题考试及面试。考试模式在传统的“两段式”模式即初试—复试—录取的基础上,增加了报考材料申报环节,一定程度上体现出博士招生中对科研创新能力的注重。

公共卫生学院自2008年起开始筹备,2009年第一次试行博士生入学申请考核制。申请人需在规定时间内向学院提交个人报考相关材料,包括申请人本科及硕士阶段成绩单、硕士毕业论文、读博期间拟开展的科研计划书、教授推荐信等。初试参加由学校统一组织的公共英语水平测试,并由学校研究生院划定初试准入分数线。复试以面试为主,结合考生提供的申报材料,按二个学科组进行复试,分为流行病学组(包含流行病学、卫生统计学、儿少卫生学和妇幼卫生学)、环境医学组(包含劳动卫生学、环境卫生学、营养卫生学、预防医学)。每个学科组设复试小组组长、副组长和秘书,责任到位,分工明确,使招生工作有序高效进行。

二、存在的问题

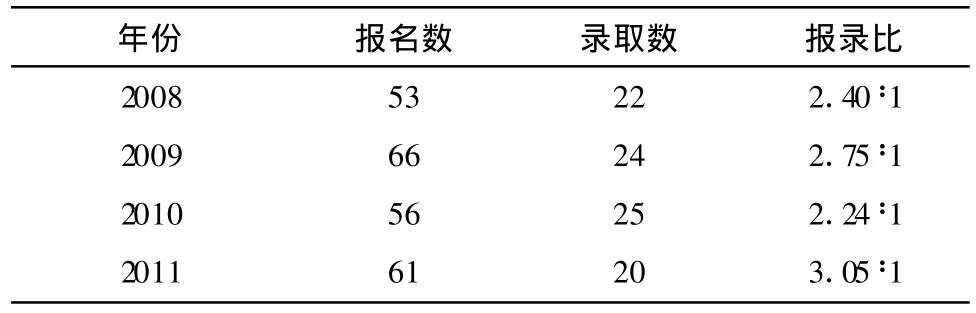

1.招生规模较小,名额有限,不利于学科发展。

近几年公共卫生与预防医学博士生一直存在招生名额缺口,实际报考人数众多,远超过研究生院建议的1∶1.5复试比例进行复试,而每年分配给本学科的博士生名额非常有限,报录比较大。

表2 2008年-2011年公共卫生与预防医学博士生生源报录比

2.生源质量相对不高。

(1)存在“近亲繁殖”现象。由于优秀生源普遍不足,给“近亲繁殖”创造了有利条件。在分析了本学科近四年的生源报考状况后,得出本学科两种类型的“近亲繁殖现象”。第一种是博士生导师鼓励自己所带的硕士生报考自己的博士生,具体体现在硕博连读学生数量相对稳定。本学科硕转博学生人数分别为2008年2人,2009年0人,2010年4人,2011年4人。第二种为本校毕业的硕士生或在职人员优先选择报考本校。本学科在2008年报考的53人中有11人硕士毕业于本校,占报考数的20.75%,2009年则为12人,占报考数的18.18%,到了2010年8人,占报考数的14.29%,2011年10人,占报考数的15.39%。“近亲繁殖”对学术繁荣、思想交流极为不利。

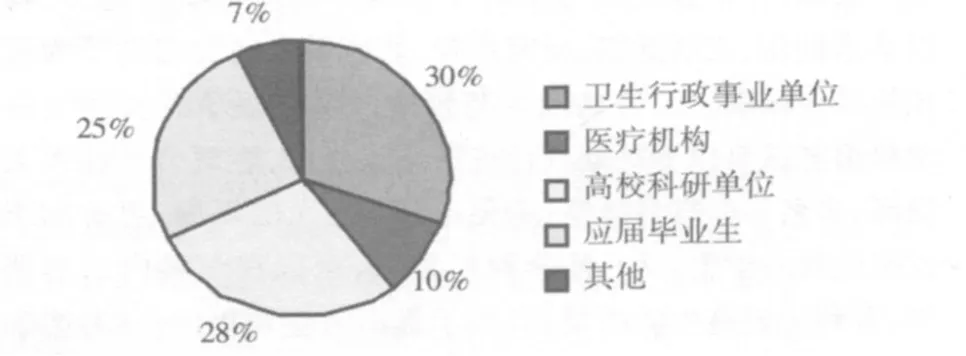

(2)生源差异性大,来源较为单一。随着疾病谱的变化以及人类对自身认识的深入,医学模式从生物医学模式向生物、心理社会医学模式转变。预防医学生源来源的单一性与当今社会经济和医学模式不相符,也不满足当前医学模式下学科交叉融合的要求。从图中可以看出,我校公共卫生与预防医学学科的主力博士生生源来源为卫生行政事业单位,其次是应届毕业生和高校科研单位。生源依旧以本专业学术背景为主,临床学科或其他相关学科生源来源比例较小。

3.导师的权衡。

目前博士生培养模式仍以“师傅带徒弟”的单一导师负责制为主[3]。在生源规模不大,优秀生源不足的情况下,博士生导师又视博士生为完成科研课题的重要力量而积极争指标,不愿意放弃实际并不达到博士资格要求的申请人,导致宁缺毋滥的原则徒有虚名。

附图 2008年-2011年公共卫生与预防医学博士生生源来源分布

三、建议及对策

1.适度扩大规模,有利于学科发展。

公共卫生与预防医学学科与其所承载的为创新型国家培养具备特定专业知识与职业技能的高层次公共卫生人才的使命相比,其博士招生规模还存在着不能很好地适应经济社会发展需要等差距与不足。适度、逐步增加本学科博士生招生额度,扩大招生规模,有利于本学科的持续发展,符合社会经济发展对公共卫生高层次人才日益增加的需求。

2.博众之长,调整优化专业和层次结构。

本学科博士生生源来源应多样性。多角度多样化的生源对更好地为社会发展需要提供公共卫生领域的专业见解有着促进作用。不同专业背景的生源对于学术繁荣、学科交叉有着积极的指导意义。从调整优化专业和层次结构的角度而言,新的专业背景的介入,学术思路的注入,无疑有利于学科可持续的长远发展。

3.建立吸引优秀学生的机制、多渠道广开优秀生源。

公共卫生与预防医学学科性质决定了它是一门以实践为主的学科,要求掌握有一定的现场调查技术和方法。因此,理想的博士生生源往往来自卫生行政单位、科研机构中具有几年工作经验的硕士生。但这部分生源,由于受到工作单位或家庭负担或其他等等原因的限制,优秀的在职人员虽有继续深造的愿望,却缺少继续深造的条件,较难吸引到在实践中成绩卓著的硕士生报考博士生。有鉴于此,应积极鼓励优秀学生硕博连读,大力支持导师招收直博生,试行长学制的博士学位教育,有利于优秀博士学位论文及高质量文章的产生。建立多层次多渠道的招生宣传途径,提高学科的社会认知度,扩大学科的社会影响力,广开优秀生源。

4.提升报考动力、健全奖助体系。

目前本学科博士生缺乏报考动力,究其原因之一是待遇不高。博士生资金来源主要依靠学校一等(8000元/年)和二等奖学金(5000元/年)以及学校和导师共同筹集的助研津贴(非定向博士生可达到每人每年补助1000-2000元不等)。定向及委培生则不享受上述任何待遇。待遇不高对博士生能否安心科学研究,是否有生活后顾之忧,有一定的影响。因此,有必要进一步提高博士生待遇,配套完善的博士生奖助贷体系,保障和解决博士生的后顾之忧。

5.公平、公正、高质量的考试制度和录取制度。

“博士研究生的考试内容应以基础知识的广博和专业知识的精深,并结合重点考察考生的综合素质和科研能力,辅以学术创新、发展潜能、研究兴趣,兼顾学术研究态度等为考核的第一标准。[4]”公共卫生与预防医学一级学科实行二级学科组复试有以下好处:(1)按学科组复试,客观公平性大大提高,多名导师打分排序,避免出现1对1的局面,更有利于发掘优秀的学生。(2)按学科组复试,可以在学科内适当调剂,有利于提高生源质量,有利于提高考生积极性。(3)按学科组复试,有利于提高导师们的积极性,便于导师们多方面考察学生。

6.创新选拔方式。

公共卫生与预防医学学科已逐步把博士生招生工作的重点转移到提高生源质量上来,并积极探索博士生招生改革措施。本学科博士生试行的申请考核制度亦抱着选拔优秀科研素质和培养潜质的高层次预防医学人才为终极目标。后续将深入学习国外先进博士生培养经验,考虑建立宽进严出的博士资格考试淘汰制度,着重博士生科研能力和学术创新的筛选,优胜劣汰,保持学术活力。

7.导师在招生中的作用。

博士生导师的积极性和主动性是保证博士生培养质量的关键。招生时应充分尊重和采纳导师的意见,保障导师的招生自主权,这有利于选拔出具有真才实学的人才。当然,导师的招生自主权必须建立在足够的监督程序和合理的招考制度下,以防止权利的滥用。

[1]《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》[Z].http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm

[2]《教育部关于做好2011年招收攻读博士学位研究生工作的通知》[Z].http://wenku.baidu.com/view/8dd6601ffad6195f312ba626.html

[3]邵明峰.我国现行博士生招生选拔机制之反思[J].煤炭高等教育,2007年,25(6):63.

[4]裴广一,曹洪亮.我国博士生招生制度的三个问题及改革探析[J].教育研究,2010年,11:182-184.

——王永平教授

——陈桂蓉教授