椎板切除动物模型中椎板切除范围对瘢痕生成影响的实验研究*

陕西中医学院附属医院 (咸阳712000) 杨利学 邵松涛 王官林 李智斌 谭龙旺

椎板切除椎管减压术是脊柱外科学中一种常见的术式。临床上关于椎板切除范围的大小对于手术结果的影响报道不多,所持的观点不一,术后可出现疾病症状未缓解或症状加重即所谓腰椎手术失败综合征[1](Failed back surgery syndrome,FBSS)。目前认为,硬膜外瘢痕粘连在造成脊椎术后失败症候群的原因中,大约占5%~18%[2],可给再次手术带来困难和危险。目前对于预防硬膜外瘢痕粘连的实验方法,主要是采用建立椎板切除动物模型进行研究,而有关椎板切除范围是否会对实验结果造成影响的报道亦较少。笔者通过三次相关实验研究,对90例新西兰兔椎板缺损动物模型,关于椎板缺损区范围与硬膜外瘢痕生成的关系进行了回顾性分析,现报告如下。

材料和方法

1 材 料 通过三次预防硬膜外粘连的动物实验,将进入实验结果分析的生理盐水处理组及玻璃酸钠处理组共90只新西兰兔全部纳入研究对象。所有动物的饲养环境一致,在陕西中医学院中医药生物技术与免疫学实验中心饲养。根据三次实验的椎板切除范围不同分为三组。A组:大范围切除组(5mm×12mm);B组:中范围切除组(5mm×8mm);C组:小范围切除组(5mm×5mm)。实验设备:Leica Qwin Plus图像分析系统。

2 方 法

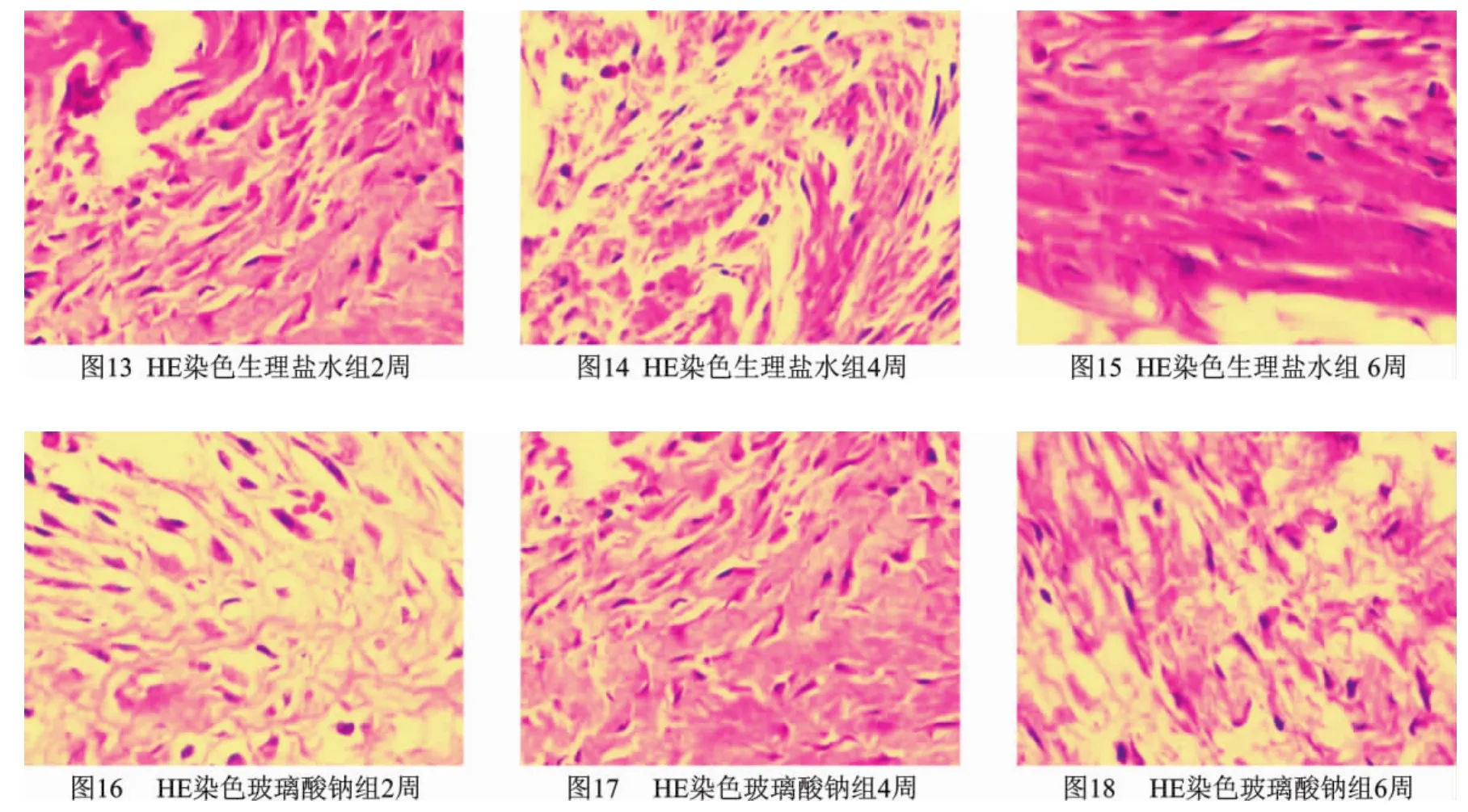

2.1 图像采集方法:成纤维细胞计数分别对术后2周、4周、6周HE染色组织学切片采用体式显微镜对其进行摄像,应用Leica Qwin Plus图像分析系统对图像进行分析,HE染色组织切片取同一放大率的瘢痕组织图像(40×)进行成纤维细胞计数(图1~18)。每标本计数3个不同的视野,采用盲法由病理学医师进行计数,部位取硬膜外后部中央区域,成纤维细胞数以3个视野的平均数表示。

2.2 统计学方法:采用SPSS统计软件对所得数据进行统计处理,三组数据资料均采用方差分析,组间两两比较采用LSD检验,检验水准α=0.05(双侧)。

结 果

1 组织学图片结果:从图中可以看出,A、B、C三组中成纤维细胞计数在4周时最多,6周时成纤维细胞数呈下降趋势。各时段成纤维细胞计数随着切除范围的减小呈现下降趋势。

2 统计学分析结果:对成纤维细胞计数结果进行统计学分析,见附表。生理盐水处理组中,各时段大范围切除组成纤维细胞计数与中、小范围切除组均有显著性差异(P<0.05),中、小范围切除组在2周、4周无显著性差异(P>0.05),在6周时出现显著性差异(P<0.05)。玻璃酸钠处理组中,各时段小范围切除组成纤维细胞计数与大范围切除组均有显著性差异(P<0.05),在4周、6周时与中范围切除组有显著性差异(P<0.05),中范围切除组4周时与大范围切除组有显著性差异(P<0.05),而2周、6周时无显著性差异(P>0.05)。

附表 各组各时段成纤维细胞计数结果 (个)

讨 论

椎板切除所造成的局部创伤不是原来解剖结构的再生修复,而是通过纤维结缔组织的增生来完成。椎板切除术后术区硬膜外间隙范围瘢痕形成或组织的纤维化,是一个必然的病理过程,在腰椎术后都会发生。其修复过程主要是早期肉芽组织的产生和后期的瘢痕组织的形成,晚期随着瘢痕组织进一步收缩、重塑,逐渐转变为正常组织。从瘢痕组织的生成过程来看,成纤维细胞扮演了重要的角色,其与血肿及炎症反应的大小也有着密切的关系。

高中玉[3]通过动物实验及临床观察初步认识到,随着椎板切除手术后时间的延长,H型胶原比值逐渐增加,脊柱的稳定性指标表现出与H胶原的变化具有相关性。王欢[4]等认为术后局部的炎症渗出是瘢痕形成的主要因素,血肿的形成不是关键因素,脊柱的稳定性可以减小血肿的形成及炎症反应。徐德艺[5]等在腰椎间盘术后疗效欠佳的原因分析中认为,在手术中尽量减少对脊柱稳定性的破坏。刘保华[6]等通过临床回顾性研究认为手术切除范围是造成腰椎不稳主要因素。随着椎板切除范围的增加,局部的血肿形成较多,炎症反应重,在各种炎症因子及趋化因子的作用下,成纤维细胞增多,增殖旺盛,分泌细胞外基质的功能较强,必然导致瘢痕组织的生成增加。组织的修复愈明显,可能对局部的神经及硬脊膜造成更大的压迫。脊柱早期的稳定性有利于瘢痕的成熟,脊柱失稳会加重局部组织的损伤,从而使组织的修复持续存在,延缓了瘢痕的成熟过程,增加了瘢痕的生成[4,6],必然对实验结果造成影响[7]。故有学者[8]建议,在FBSS的手术治疗中,采用脊柱融合术的效果优于多阶段的纤维松解术。

本实验显示,随着椎板缺损区范围的增加,成纤维细胞计数有所增加。但玻璃酸钠处理组中,中范围切除组4周时与大范围切除组有显著性差异(P<0.05),而2周、6周时无显著性差异。说明在椎板切除实验4周左右成纤维细胞增殖活跃,随着时间的延长成纤维细胞增殖减慢,至6周时这种差异性已不明显。高中玉[3]认为组织修复在6周后开始趋于稳定,成纤维细胞逐渐转化为纤维细胞,分泌胶原功能下降,瘢痕生成减小并逐步趋于成熟。所以,采用椎板小范围切除,在实验2周、4周、6周具有很好的观察价值。而采用大范围的椎板切除,虽便于观察瘢痕组织的生成及粘连情况,但从结果来看,动物致残率较高,伤口的感染率也较高。且较大的椎板切除范围造成的创伤及与药物的叠加作用不利于实验动物生理功能的恢复及病理机制的修复。当然,若椎板切除范围过小,减压不充分,也可能是造成FBSS容易避免的原因。

因此,在实验过程中努力的验证药物或材料对于瘢痕形成消极方面的影响,消除由于椎板切除范围过大导致的血肿范围大,炎症反应重,脊柱的不稳定对瘢痕修复的影响,避免对实验结果造成偏倚,笔者推荐在FBSS椎板切除新西兰兔动物模型实验中椎板切除范围为5mm×5mm~5mm×8mm之间。

[1] Lina Talbot.Failed back surgery syndrome[J].B M J,2003,327:985-986.

[2] 鲁玉来,蔡钦林.腰椎间盘突出症[M].北京:人民军医出版社,2001:5.

[3] 高中玉.腰椎对不同后部结构损伤后稳定性修复能力及机制的研究[D].天津:天津医科大学研究生院,2008:62-63.

[4] 王 欢,郝立波,王海义.血肿在硬膜外瘢痕粘连形成中作用探讨[J].中华骨科杂志,1998,18(3):161-163.

[5] 徐德艺,王 嵘,卢代刚.腰椎间盘突出症术后疗效欠佳原因分析[J].陕西医学杂志,2007,10:1453

[6] 刘保华.腰椎术后腰椎稳定程度研究[D].天津:天津医科大学,2008:11.

[7] 尹海磊.角蛋白人工键膜材料预防全椎板切除术后硬脊膜粘连的形态学研究[D].青岛:青岛大学,2007:14.

[8] Fritsch EW,Heisel J,Rupp S.The failed back surgery syndrome.Reasons,Intraoperative Findings,and longterm results:A report of 182operative treatments[J].Spine,1996,21:626-633.