当前中国周边地区形势变化的动因及其发展趋势

■ 李金霞 王洪涛/文

(第一作者单位:北京交通大学产业安全研究中心;第二作者单位:中共中央对外联络部研究室)

2009年以来,中国周边地区形势出现阶段性新变化,表现出很多不同于以往的特点,折射出中国与世界的关系,尤其是与周边国家的关系正在进入历史性新阶段。深入分析并科学研究这些变化背后的动因及其发展趋势,对于把握中国周边地区形势的发展规律、制定行之有效的周边外交政策,具有重要的现实意义。

一、周边形势的阶段性变化

中国周边地区形势新一轮阶段性变化中虽然蕴含着诸多积极因素,但主要是负面变化。

(一)中国周边地区形势变化中的大国战略压力上升。美国推进全球战略“再平衡”,提出“重返亚太”,调整亚太军事布局,向西太平洋增派航母战斗群,在新加坡部署濒海战斗舰。密集开展海上军事演习,整合亚太盟友伙伴,密织亚太安全网络,插手南海问题,强势加入东亚峰会。欧洲出台新版《对东亚外交安全政策纲要》,加大对亚太国家外交投入,密切经济安全联系,积极参加香格里拉对话,介入亚太事务。俄罗斯把加大对亚洲投入作为其复兴大国地位的重要组成部分,决定重新装备太平洋舰队,加大与印度、越南等国的军事合作力度,探讨重新租用金兰湾的可能,并与美同时加入东亚峰会,力图提升对亚太事务的影响力,高调整合前独联体国家,致力于打造欧亚同盟。日本推出新的《防卫计划大纲》,将防卫重点方向从北方转移到西南方向,增加海上装备购置力度,将修改宪法提上议事日程,图谋冲破和平宪法限制,成为“正常大国”。澳大利亚承接美国以轮换方式增加的驻军,努力参与亚洲经济合作,积极影响亚太安全局势。全球主要大国或大国集团加快聚集亚洲,使得中国周边地区战略压力持续增强。

(二)中国周边地区矛盾或争端时有呈现并趋紧。首先,东北亚局势持续紧张。朝韩两国在陆上、海上接连对峙。“天安号”事件、延坪岛炮击事件、“射星”、“核试”等突发事件频频出现,美韩接连举行大规模陆海空军事演习,美日韩加紧构建三边军事合作框架。朝鲜改善与美国安全关系的意图,与奥巴马加紧对朝鲜新领导人以压促变的政策之间激烈碰撞。当前半岛形势处于新的关键节点。朝鲜接连释放与韩国、美国对话的积极意愿,但美国仍坚持对会谈设定前提条件,各方分歧并未改变,重返六方会谈仍然需要艰苦细致的斡旋协调。朝鲜半岛问题将继续作为中国周边最切身、最棘手的问题之一而存在。其次,海上争端此起彼伏,呈现“多发、群发、齐发”之势。由日本政府实施所谓钓鱼岛“国有化”而挑起了钓鱼岛问题,中日间展开的外交博弈绵延至今。南海岛屿争端此起彼伏。菲律宾在黄岩岛挑起与中方公务舰艇的对峙,近期还挑起“仁爱礁”事件,向国际社会渲染“中国威胁”。越南出台《海洋法》,使越中领土领海矛盾再度激化。第三,与邻国陆上领土争端不时浮现。如印度与中方一度展开“帐篷对峙”事件等。

2013年4月18日,美国海军“自由”号濒海战斗舰抵达新加坡樟宜海军基地,开始在东南亚地区的部署计划。美国海军在一份公告中说,这是“自由”号首次在海外部署。

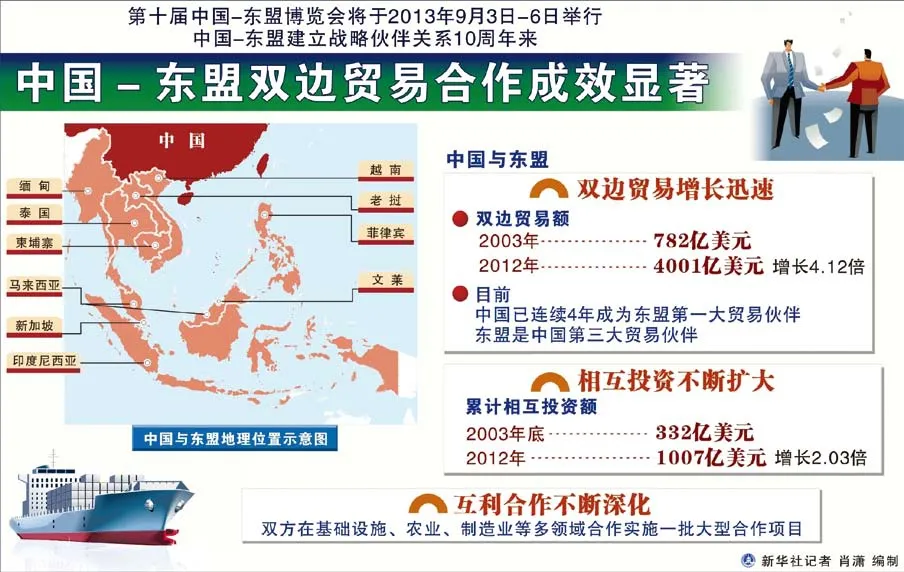

(三)中国与周边国家的经济摩擦有所上升。世界经济复苏乏力对亚洲经济的冲击不可避免,亚洲经济虽仍保持高于世界经济的增长速度,但压力不断上升。此背景下,中国经济在亚洲的处境更为困难。中俄经贸合作低位徘徊,中日韩自贸区谈判步履维艰,中国在缅甸的密松水电站项目搁浅,印度、澳大利亚等国以国家安全等理由抵制中国矿业和电信等行业投资,与日本、菲律宾、越南等国的政治矛盾影响经济合作深化。美国在亚太地区力推跨太平洋伙伴关系协议,企图以更高标准规制亚太经济合作,强化其全球贸易规则制定权,孤立中国经济发展进程,冲击了包括中国与东盟等国“10+1”、“10+3”合作在内的亚洲地区蓬勃发展的经济合作,严重阻碍了亚洲经济一体化进程。

(四)周边国家对中国的负面舆论趋于增多。周边舆论和所谓的“国际主流舆论”之间,有着千丝万缕的关系。中国改革开放30多年来的和平发展极大地惠及周边各国,带动了整个亚洲的发展繁荣。但周边各国出于制衡大国的考虑,同时受美西方抹黑中国舆论宣传的影响,对华态度和舆论表现不一。菲律宾总统阿基诺三世公开呼吁,南海周边国家要警惕中国在南海主权问题上日益进取的态势。日本遍访世界寻求外交支持,纵容、煽动国内“恐华”、“仇华”情绪。越南国内多次出现反华游行。面对中国资本的进入,澳大利亚、新西兰国内舆论频现反对声浪。

二、中国与周边关系阶段性负面变化的动因及趋势

(一)全球化深入发展所导致的实力对比变化是基础性因素。中国与周边国家抓住全球化机遇,实现快速发展。中国作为本轮发展浪潮中的领头羊,保持了30多年的持续快速崛起,创造了世界发展史上的奇迹。以中、俄、印为代表的新兴国家在世界政治舞台上的重要性和影响力不断提升,导致亚洲地区在国际地缘格局中的地位上升,吸引全球大国更多关注和介入,其影响不但体现在亚洲形势变化上,而且体现在国际体系演变上。国际力量对比深刻变化,并日益从量变接近质变,其政治意义逐步超越经济意义,成为推动国际体系演变的根本动力。

随着亚洲整体实力的增强,亚洲事务具有更强的全球意义,各大国基于全球战略考虑,加大对亚洲的介入。俄罗斯参与东亚峰会,与越南讨论再用金兰湾;欧洲参与东亚事务力度上升;印度参与南海问题;日澳印合作水平不断提升。全球范围内的大国博弈因素在中国周边得到体现,成为影响中国周边形势的重要变量。各全球大国甚至地区大国都试图打造以本国为核心的区域一体化进程,加强各地缘经济板块之间的竞争,争夺世界经济主导权。如美在巩固北美经济板块的基础上,在欧洲推动TTIP,在亚太推动TPP,力求打造“一体两翼,环抱世界”的全球经济合作格局。这样不仅能够防止欧洲产生更大离心力,同时还可以防止亚洲新兴大国在经济上排斥美国。美国力推的TPP在客观上与东亚地区多年来行之有效的东盟“10+1”、“10+3”等合作形成明显的恶意竞争。俄罗斯力图整合前独联体国家,打造“欧亚联盟”。中国实力不断增强,实力分布日趋均衡,在国际格局中的影响力将实现“阶段性质变”。由此,中美关系中的结构性矛盾将更加明显,中国周边地区成为新兴大国与守成大国的“挤压地带”,集中体现国际格局上的“单极”与“多极”之争,战略上的“陆权”与“海权”之争,一体化上的“泛亚”与“跨太”之争,文明上的“东方”与“西方”之争。今后一段时期,中国与周边关系将成为中国与世界关系的“晴雨表”,中国周边地区将成为构建新型大国关系最迫切的地区。

(二)亚洲国家利益取向多元,政治诉求各异。周边大国的战略雄心高涨,日本力求成为“正常国家”,印度尼西亚欲成为东盟领导者,澳大利亚要发挥亚太区域枢纽作用,印度要当南亚霸主,把印度洋变成印度之洋,等等。周边中小国则各有盘算,力求防止任何大国主宰地区事务。与此同时,各国内政与外交的关联度将进一步提升。全球化的世界潮流不可阻挡,信息化的时代潮流不可避免,亚洲将有更多国家走上发展的快车道,其发展将更多依赖对国际国内资源的充分利用。信息化不但是全球化和区域化的重要推动力量,其本身也对亚洲的政治、经济、社会、安全等各领域产生巨大的影响。网络的广泛应用,以及新媒体等新式传播手段,使得外交与内政的界限日渐模糊。“民众、民意、民生”三民问题对各国外交的影响不断增强,其结果就是各国内外事务的联动性进一步增强。一国国内民众对提升国家地位的心理躁动,与国外势力有意识地引导煽动相互激荡,导致周边部分国家对中国产生不必要的担忧,出台的政策与域外大国遏制中国的图谋不约而同,对中国周边环境造成负面影响。随着周边国家实力的不断提升,其心理躁动和政策波动还将持续较长时期。只要在周边还不存在拥有绝对主导能力的大国,周边国家就会一直利用大国的分歧,通过以大国制衡大国的战略扩大自身影响力并谋取私利。

(三)周边热点问题将长期存在,但热度会根据各国政策波动。周边热点问题成为中国与周边部分国家龃龉的客观存在,也是大国插手中国周边事务的“抓手”,成为实现中国梦进程中挥之不去的“阴霾”。各热点问题多是历史遗留问题与现实因素的结合,其形成有历史原因,其解决也难一蹴而就。如在钓鱼岛问题上,日方出于迎合国内右倾倾向,满足国内政治需求的需要,短期内难以让步,争端将长期存在。在南海岛屿争端问题上,各声索国不会轻易放弃“国际化”这一与中国谈判的筹码,外部力量也不会放弃“国际化”作为介入亚洲事务的抓手,岛屿争端将呈现长期化、国际化、复杂化的趋势。在朝核问题上,相关各方均有各自打算,但最终朝美两国的选择才是关键。中国虽然主张和平解决争端,也能劝和促谈,但热点问题的最终解决需要各方相向而行。因此,当前彻底解决各热点问题的条件并不充分,而搁置、管控热点问题,逐步推进解决,使之不影响中国和平发展大局,则是现实选择。

(四)国际机制调整的力量欠缺,但将进一步完善。当前问题多发的原因与亚洲地区经济多边机制建设较为成熟、安全多边机制建设滞后有很大关系。在和平环境下,调和日益尖锐的各种矛盾,包容引发国际体系演变的各种动力,需要更加灵活、包容、有力的国际和地区机制。尤其是反恐、海盗、跨国犯罪、环保、救灾等跨国性问题仍将影响中国周边形势,并呼唤更大范围的机制性构建。未来随着周边国家经济实力和政治意愿增强,地区国际机制的构建将逐步覆盖更多领域,对管控各国过激行为,避免形成更大的矛盾冲突发挥更大作用。

三、坚定不移走和平发展道路,运筹团结周边国家

周边地区是中国不可选择的地缘环境,是中国和平发展的地区依托,也是中国最能发挥影响力的地区。运筹和团结周边国家要有新思路、新举措、新方式。

(一)坚定不移专注自身发展。中国与周边国家关系阶段性负面变化有其必然性,这是每个崛起大国在与周边国家关系互动过程中都会经历的阶段。这种阶段性负面变化因崛起大国的实力上升至特定阶段而出现,也必然会因为崛起大国实力上升超过一定阶段而化解。中国与周边国家实力对比就是这个阶段的重要标志。未来中国和平发展的机遇期将更多依靠中国自身实力去争取和维护。因此,处理周边国际事务的首要源头来自于中国自身而非运筹国际力量。中国应在新一届中央领导集体的指引下,贯彻落实好十八大精神,推动实现好“十二五”规划,不断提升中国自身实力和国际地位。

(二)加强中国与周边的经济合作。地缘经济影响力是中国外交在周边最为突出的实力,要从发挥整个地区经济潜力,促进亚洲共同发展的角度,而不仅仅是从简单实现中国国家利益的角度出发,设计好中国与周边国家的经济合作进程,切实增强中国影响力。要做一篇“大文章”,在实现亚洲共同发展的过程中实现中国的国家利益,构建以中国为核心的地区大发展架构,扩大中国对周边发展的掌控力和影响力。

首先要加强中国与周边国家的互联互通建设。这是实现亚洲地区大发展的基础条件,也是中国便于输出的优势产业,其连带经济、政治乃至战略效益要远远大于承建互联互通项目本身的效益。因此,要放眼长远,以政府援助、优惠贷款、民间融资、资源抵押等各种方式大力推进互联互通建设,推动相关国家采用符合中方要求的标准规则,为便利中国与周边国家经济合作打下坚实基础。

其次,要精心设计大项目,打造龙头产业、核心企业。中国与周边国家共同发展必须发挥整体潜力,形成国际竞争力,实现整体效益,而不能简单地叠加。因此,要加大科技含量,培育新经济增长点,发挥各国比较优势,聚拢亚洲地区能源、资源、资金、人才等要素,打造能够体现亚洲优势和竞争力的、以核心企业带动的龙头产业,实现亚洲各国的共同发展。

第三,要加大对周边的援助力度。对周边中小国家,要从战略高度进行扶持,尤其是要授人以渔,把经济援助与对象国的发展意愿和发展战略紧密结合,以有限的经济援助调动对象国发展积极性,撬动周边共同发展。

(三)处理好中国与大国在周边的互动,推动构建新型大国关系。美国、欧洲等所谓的域外大国实际上也深度参与中国周边事务,与俄罗斯、日本、印度等国一样是中国周边关系中的重要大国。处理好与大国在中国周边的关系,是运筹周边国家关系中的重要一环。要依托中俄全面战略协作伙伴关系,推动各大国在周边与中国形成良性互动,尤其是推动中美在亚太形成良性互动,推动与各大国构建以尊重为前提,以合作为途径,以共赢为目标的新型大国关系。

(四)构建周边立体式外交格局。各国内政外交界限模糊化使得传统政府外交已经不足以实现日益复杂多样的外交目标。深化国家、政党、社会、文化交流,已经成为加深各国人民相互理解,拉紧彼此心理距离,化解相互误解疑虑,营造友好合作气氛的重要环节。因此中国外交不但需要政府外交的引领,更需要社会各界的共同参与,构建政府外交、政党外交、公共外交、民间外交等优势互补、有效配合的多层次对外工作格局。尤其是要发挥政党外交面向周边各国政党及其党员,进行全方位、深层次、宽领域交往的特点,密切中国共产党与周边国家政党在战略政策制定、政党优势发挥、进行党的建设、加强社会管理等治国理政经验方面的交流互鉴,服务于国家政策战略制定和国家总体外交。

(五)推进周边机制建设。周边地区机制性“安全阀”缺失是中国周边形势阶段性恶化的重要原因。随着亚洲各国关系日益密切,各种矛盾和摩擦将同步上升,并将长期存在下去。而随着中国国力的不断增强,周边各国对中国期望也在上升,期待中国提供更多地区性公共产品。中国应该下大气力推进周边经济合作机制建设。与此同时,推动完善现有的次区域联合巡逻等机制,探索周边安全机制建设新途径,补齐地区机制安全短板,减少战略误判,管控并适时解决矛盾和争端,敢于、乐于并善于提供安全类公共产品,树立中国在周边安全领域内负责任大国形象,影响地区安全合作走向。