白蜡多年卧孔菌生物学特性及驯化栽培

鲁 铁,图力古尔

(吉林农业大学菌物研究所/教育部食药用菌工程研究中心,长春 130118)

白蜡多年卧孔菌Perenniporia fraxinea(Bull.:Fr)Ryvarden隶属于担子菌门(Basidiomycetes)伞菌纲(Agaricomycetes)多孔菌目(Polyporales)多孔菌科 (Polyporaceae)多年卧孔菌属 (Perenniporia)[1-2]。其子实体一般较大,1年生,菌盖直径8—16 cm,无菌柄,半背着生,木栓质。菌盖表面红褐色或黄褐色,有宽的乳白色边缘,表面平滑或有不规则的突起。子实层面白色至浅黄褐色,二系菌丝系统,生殖菌丝具锁状联合,骨架菌丝具拟糊精和嗜蓝反应,担孢子无色,卵型,厚壁,具嗜蓝反应,(5.2—6.1)×(4.6—5.2)μm[3]。生于白蜡树、檫木、杨树、柳树等阔叶树根基上,造成木材白色腐朽[4-5],为阔叶树心材腐烂病原菌之一[4,6-8]。有学者对其纤溶性蛋白酶进行了研究[9]。该菌广泛分布在温带和亚热带[10,11],其在山东也较为常见[12]。

该菌具有抑制肿瘤的药用功效[13-14],在我国曾误作“红颊拟层孔菌 Fomitopsis cytisina(Berk.)Bondartsev&Singer”[13],有时,其形态上也常与槐生多年卧孔菌(俗称槐耳)Perenniporia robiniophila(Murrill)Ryvarden混淆。

作者在对山东省大型真菌资源调查过程中,收集了山东省烟台市烟台山、昆嵛山、招远市罗山等地的白蜡多年卧孔菌的菌株,并在实验室内成功的驯化栽培出子实体,本文记录了栽培试验过程中的基础数据,为野生菌的生产和开发利用提供生态特性方面的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试菌株

生物学特性实验供试菌株采自山东烟台市烟台山,菌株编号:20110816-02。

驯化栽培供试菌株:菌株编号和原菌采集地:20090720-03山东省招远市罗山、20100826-17山东烟台昆嵛山景区、20110816-02山东烟台市烟台山。全部菌株均由野生子实体组织分离所得,经纯化后保存备用。

1.1.2 培养基

(1)实验中不同温度和pH值实验采用酵母膏蛋白胨培养基,每1000 mL:酵母浸膏20 g、葡萄糖20 g、蛋白胨 10 g、KH2PO41 g、MgSO40.5 g、琼脂 20 g。

(2)不同碳氮源培养基配方

碳源基础培养基配方:酵母膏 2 g、KH2PO42 g、MgSO41 g、琼脂20 g。

氮源基础培养基配方:葡萄糖 20 g、KH2PO42 g、MgSO41 g、琼脂20 g。

(3)正交试验基础培养基配方:KH2PO42 g、MgSO41 g、琼脂20 g。

1.2 实验方法

1.2.1 温度试验

白蜡多年卧孔菌接种在PDA培养基的平板上,26℃培养,待其长满培养皿时。用直径1 cm的打孔器取菌丝块一块,接种于酵母膏蛋白胨培养基的培养皿的中央。分别置于15、20、25、30、35℃的恒温生物培养箱中培养。每隔24 h用划线法测量菌落直径。连续测量7 d。并观察菌丝长势。每个处理重复6次。

1.2.2 pH试验

用10%NaOH溶液和10%HCL溶液将酵母膏蛋白胨培养基的pH值调节至4、5、6、7、8等5个梯度。26℃培养,接种、培养、测量方法同1.2.1。每个处理重复6次。

1.2.3 碳源试验

碳源基础培养基上分别加入:葡萄糖20 g,蔗糖20 g,麦芽糖20 g,可溶性淀粉20 g,乳糖20 g,果糖20 g。分别在6种碳源培养基平板上接种。接种、培养、测量方法同1.2.1。每个处理重复6次。

1.2.4 氮源试验

氮源基础培养基上分别加入;酵母膏2 g,蛋白胨2 g,硫酸铵2 g,牛肉膏2 g,黄豆粉2 g,亚硝酸钠2 g。分别在6种氮源培养基平板上接种。接种、培养、测量方法同1.2.1。每个处理重复6次。

1.2.5 正交试验

对以上4个因素碳源、氮源、温度、pH值各选出3个水平,进行四因素三水平的正交试验,正交试验基础培养基上分别加上正交表上相应的碳源、氮源、更改相应的pH值,在相应的温度下进行试验。

1.2.6 驯化栽培试验

对驯化栽培过程按二级种制作、栽培袋制作、发菌、催蕾、出菇期管理、采收进行研究。

2 结果与分析

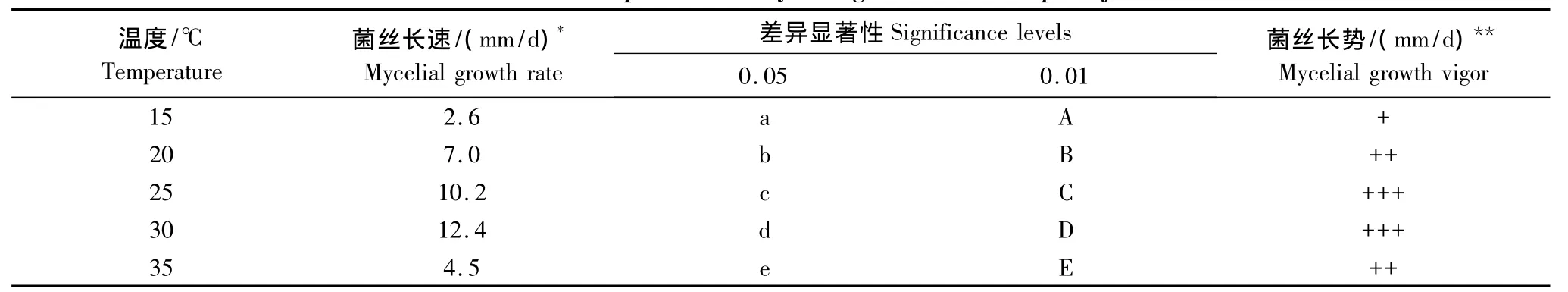

2.1 温度

白蜡多年卧孔菌菌丝在15—35℃范围内均能生长,而且菌丝在15℃到35℃的温度梯度下,菌丝生长长速呈现出极显著差异。当温度为30℃时,菌丝生长速度最快,颜色较白,生长势旺盛,因此综合考虑认为菌丝最适宜温度是30℃,而超过这个温度时菌丝生长受到抑制。可见温度对白蜡多年卧孔菌的菌丝生长影响较大(表1)。

表1 不同温度对菌丝生长的影响Table1 Effecst of temperature on mycelial growth of Perenniporia fraxinea

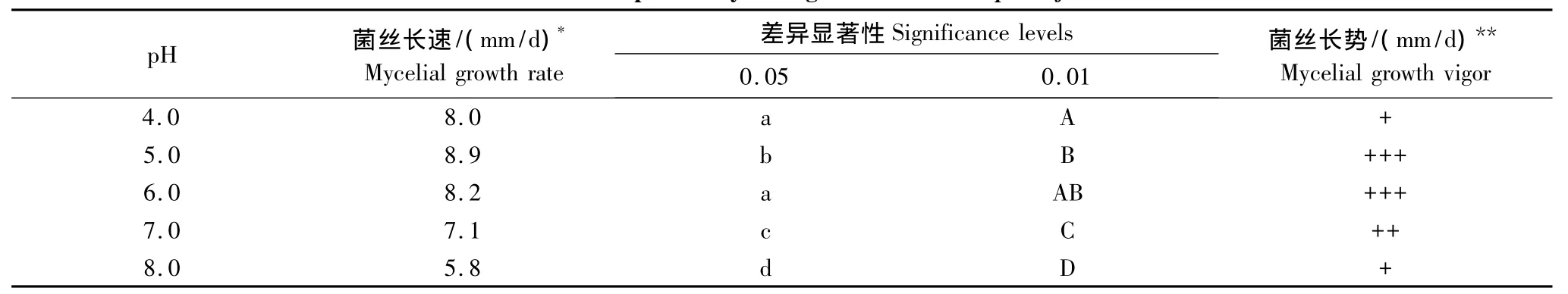

2.2 pH值

白蜡多年卧孔菌在pH值4.0—8.0范围内都可以生长,而在pH值为5.0时,菌丝生长速度最快,长势最好,菌丝浓密。pH值为4.0和6.0时菌丝长速差异不显著,而pH值为7.0时菌丝生长势明显减弱,生长速度明显变慢。pH值为4.0时菌丝长势较弱(表2)。

表2 不同p H对菌丝生长的影响Table2 Effects of pH on mycelial growth of Perenniporia fraxinea

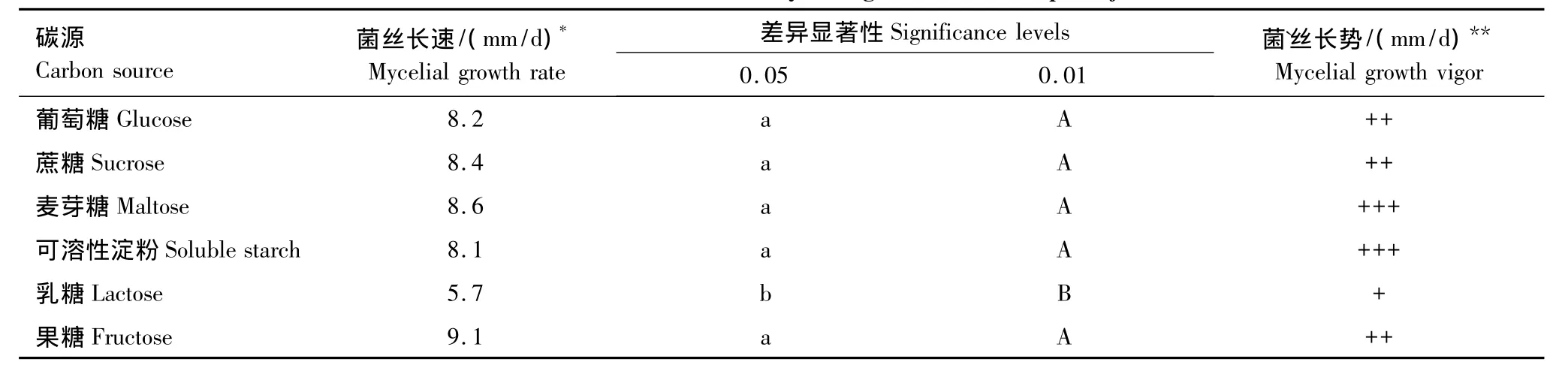

2.3 碳源

碳源主要是构成细胞骨架和提供能源的物质,除乳糖外,其余碳源对白蜡多年卧孔菌的菌丝长速影响不明显,在乳糖培养基上,菌丝速度明显减慢,菌丝长势明显减弱。可以看出白蜡多年卧孔菌对碳源的需求的广泛性,相对而言,从菌丝长势和长速双重分析,麦芽糖、可溶性淀粉、果糖是较好的可利用碳源(表3)。

表3 不同碳源对菌丝生长的影响Table3 Effect of carbon sources on mycelial growth of Perenniporia fraxinea

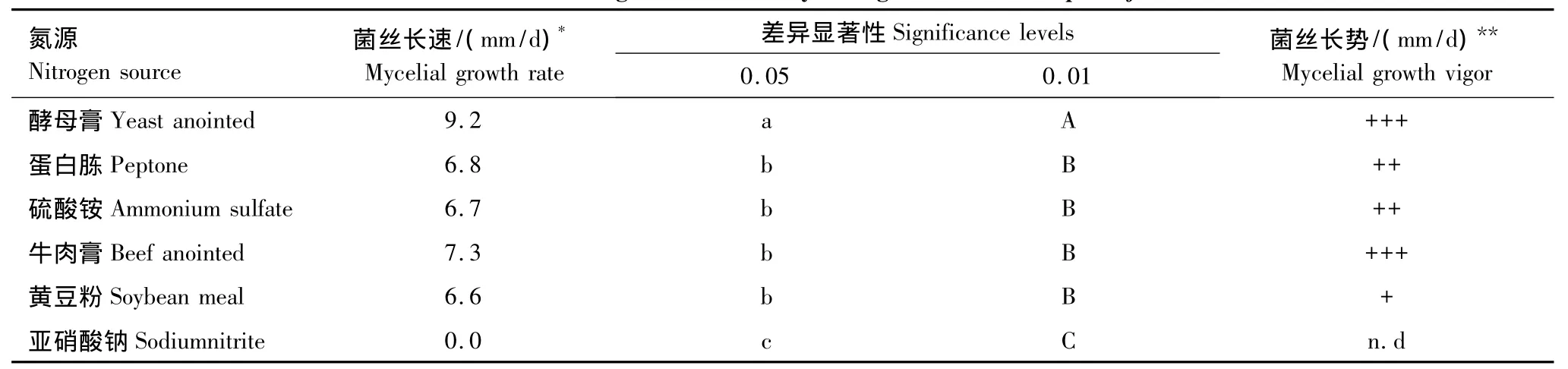

2.4 氮源

氮源是合成核酸、蛋白质和酶类、含氮代谢产物的物质。酵母膏较其他氮源明显促进菌丝生长,而亚硝酸盐不能被利用,甚至可能对白蜡多年卧孔菌的生长有毒害作用。在蛋白胨、硫酸铵、牛肉膏、黄豆粉培养基上,菌丝长速差异极其不明显,但是从菌丝长势角度上可以看出,牛肉膏好于蛋白胨、硫酸铵、黄豆粉(表4)。

表4 不同氮源对菌丝生长的影响Table4 Effects of nitrogen sources on mycelial growth of Perenniporia fraxinea

2.5 正交试验

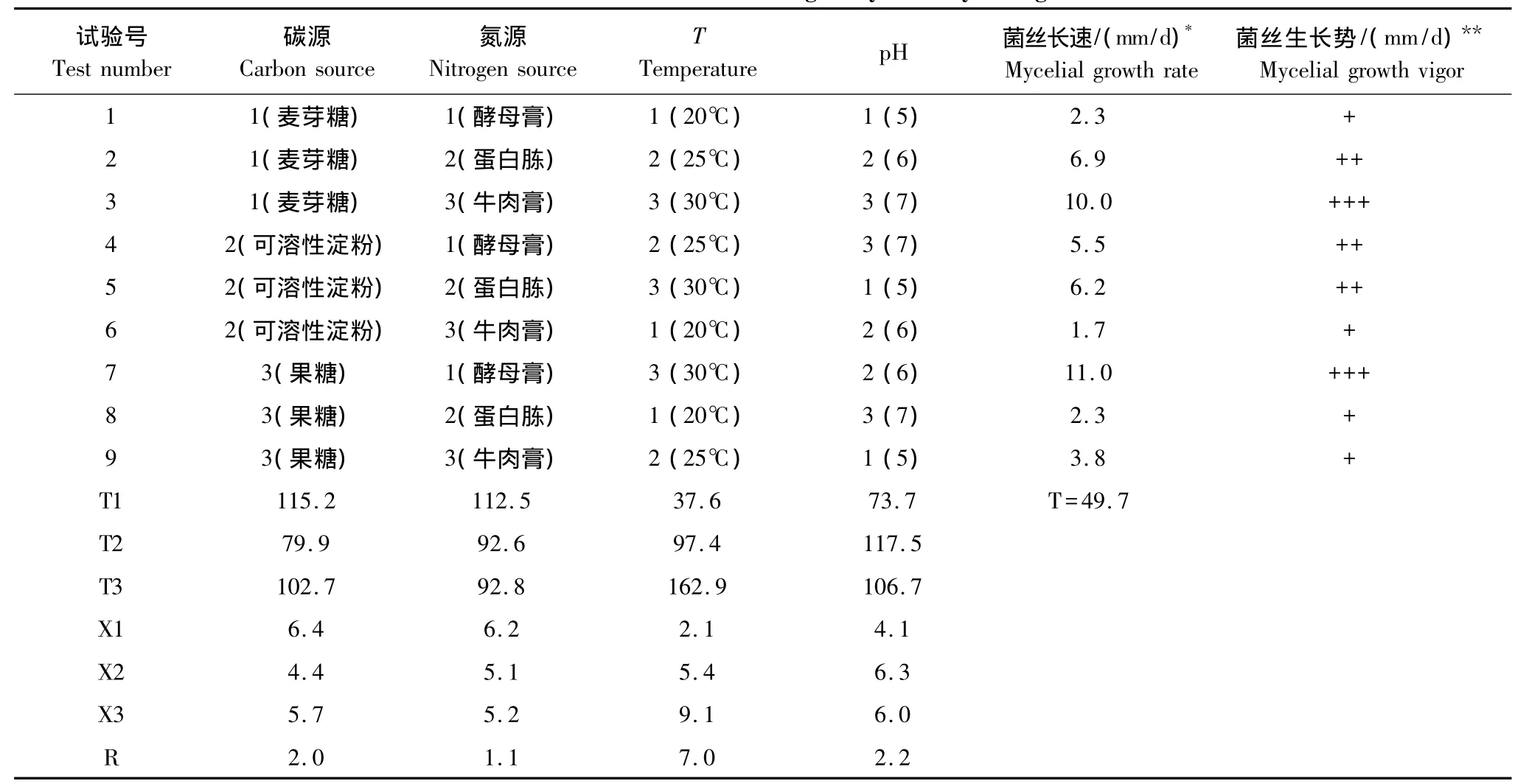

从以上温度、pH值、碳源、氮源单因素实验中分别挑选出最佳的3个种类作为3个水平,组建四因素三水平的正交分析表,直观分析可见,温度的极差最大,即为7.0。可见温度是影响白蜡多年卧孔菌生长的最主要因素。其次是pH值,极差为2.2。碳源和氮源分别为2.0和1.1。从均值中综合菌丝生长势情况可以看出,碳源的X1好于X2和X3,所以选X1,氮源的X1也好于X2和X3,所以也选X1。温度选X3,pH值选X2。所以分别为 X1、X1、X3、X2,即麦芽糖、酵母膏、30℃、pH 值 6(表 5)。

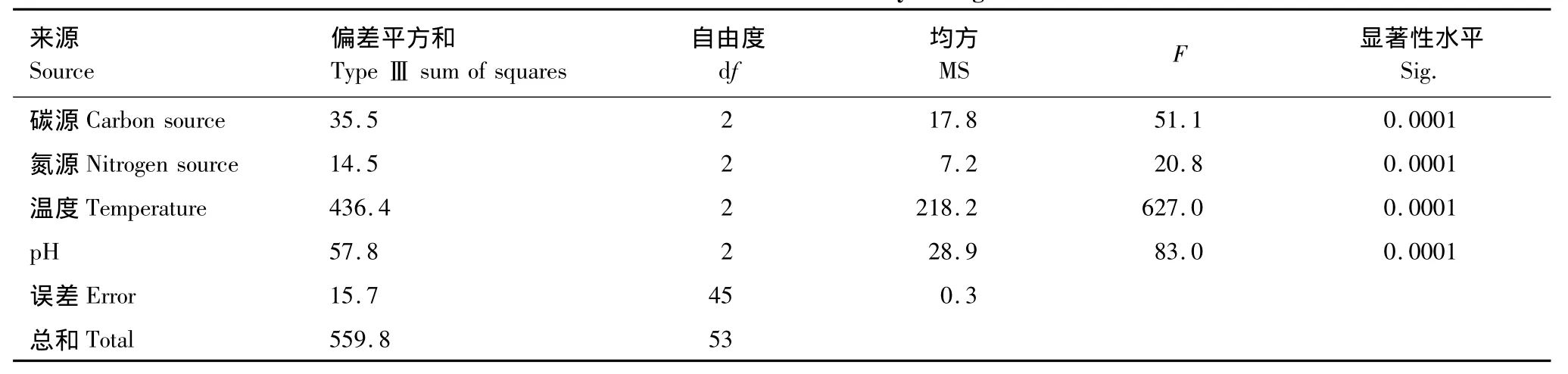

对正交试验结果进行方差分析,温度的F值最大,pH值其次,然后是碳源、氮源。所以四种因素的显著性差异大小顺序是:温度>pH值>碳源>氮源。这与直观分析结果一致(表6)。

表5 菌丝生长的正交实验结果的直观分析Table5 The results of direct-viewing analysis of mycelial growth

表6 菌丝生长的正交实验结果的方差分析Table6 The results of F-test of mycelial growth

2.6 驯化栽培过程

2.6.1 二级液体菌种制作

由于液体菌种有生长速度快、生长周期短、菌龄一致、接种后发菌点多等优点,所以选用液体菌种。其配方:每1000 mL的培养基成分为葡萄糖20 g蛋白胨6 g酵母膏5 g MgSO41 g KH2PO42 g。

制作过程:取备用菌株,室温放置24 h后,进行活化培养,待长满后,使用1 cm打孔器打下菌丝块,接入液体培养基中,放入振荡式摇床,培养温度25℃、摇床转速150 r/min,待培养6 d后使用。

2.6.2 栽培袋制作

配方:棉籽壳79%、麦麸20%、石灰粉1%,加水搅拌混匀。然后将培养料装袋,使含水量在65%左右。[料水比约为1:(1.3—1.5)]。中间用径粗1.5 cm的小棒扎一洞,以利通气,促进菌丝生长。制作菌袋规格:直径10 cm,高14.5 cm。采用高压湿热灭菌法:121℃,2 h。待自然冷却后于超净工作台上接种。每袋接种量5 mL。

2.6.3 发菌

发菌室使用前用二氯异氰尿酸钠等气雾剂进行灭菌,防止青霉等杂菌污染。将接完种的菌袋放到70%酒精消毒过的培养架上,温度控制在30℃左右进行发菌。培养时须避光保存,注意温度和氧气的供给,空气湿度65%以下为宜;培养温度,初期7—10 d内,温度保持在27—30℃,利于菌丝迅速萌发、封面,减少污染机会,之后30—45 d,温度保持在25℃左右(低于28℃)发菌,防止二次污染和注意通风。

2.6.4 催蕾

菌丝长满15 d以后可以将温度降低至14—16℃,进行低温催蕾。此时可以解开菌袋,使菌袋口朝上放置,但注意保湿。需要散射光线刺激子实体的分化。

2.6.5 出菇期管理

此阶段主要是空气湿度、温度及供氧和光照四因素的协同作用,要保持较高的空气湿度和较低的CO2浓度。温度应保持在21—27℃,温度过低会影响子实体正常生长分化,温度过高则使子实体难以分化或品质差;空气湿度保持在80%—90%之间;通风,每天至少保持1 h左右的通风时间,并保证一定的散射光光照。

2.6.6 采收

待子实体由白色逐步变深,颜色转为深红褐色,菌盖背面凸显出白色的菌管,且子实体不再生长时即可采收。子实体形态和野生形态相同。

3 结论与讨论

通过菌丝在碳源、氮源、温度、pH值单因素实验的生长情况和正交试验,最终确定白蜡多年卧孔菌最佳生长条件是温度30℃、pH值6、碳源是麦芽糖、氮源是酵母膏。菌丝最佳培养温度30℃,需要通风、避光。子实体的出菇需要14—16℃的低温刺激。子实体出菇生长温度21—27℃,空气湿度80%—90%。需要一定的散射光光照。当出现乳白色子实层时且子实体不在生长时可以进行采收。

在对白蜡多年卧孔菌的驯化栽培实验过程中,同时也尝试了使用覆土的栽培方式,最终也得到了子实体,但覆土材料、覆土的厚度都对子实体的形成影响较大。其中腐殖质土较好,较利于出菇。这可能是因为土壤中微生物含量比较丰富,对出菇有促进作用。土壤对菌棒有一定的机械刺激也利于出菇。但是具体的作用机制还有待进一步的研究。覆土栽培方式较利于减少生产强度,但是具体的栽培过程还有待做进一步的实验优化。同时对其进行测产,例如生物转化率等指标的测定。

本文在驯化栽培中对其采收期定为子实体成熟不再生长为基准,如果以药用价值作为考虑对象,需要对其各生长期的各项活性指标做检测,选取活性成分含量最高的时期为采收期。

白蜡多年卧孔菌作为一种药用菌,以往的报道仅限于在分类、生态、资源调查等方面,生物学特性、栽培方式等还鲜见报道。本文对其生物学特性和驯化栽培方面进行研究,为更好的利用该资源提供生态特性有关基础研究数据。白蜡多年卧孔菌后续研究可以在菌丝液体深层发酵、天然药物化学成分及药理学活性成分等方面进行深入。

致谢:感谢鲁东大学朱建军老师和吉林农业大学李长田老师对本文写作的帮助。

[1] Kirk P M,Cannon P F,Minter D W.Ainsworth& Bisby's Dictionary of the Fungi(Tenth edition).CABI ropr-UK,2008.

[2] Dai Y C.A checklist of polypores in China.Mycosystema,2009,28(3):315-327.

[3] Dai Y C,NiemeläT,Kinnunen J.The polypore genera Abundisporus and Perenniporia(Basidiomycota)in China,with notes on Haploporus.Annales Botanicci Fennici,2002,39:169-182.

[4] Dai Y C.Pathogenic wood-decaying fungi on woody plants in China.Mycosystema,2012,31(4):493-509.

[5] Núňnez M,Ryvarden L.East Asian polypores2.Polyporaceaes la to.Synopsis Fungorum,2001,14:165-522.

[6] Cui B K,Sun X Q,Chen J X,Zhao M S.Two new heart rot diseases on hardwoods in Tianmu Mountain from Zhejiang Province.2007,20:97-100.

[7] Imazeki R,Hongo T.Colored illustrations of mushrooms of Japan(Ⅱ).Tokyo:Hoikusha Publishing Co.LTD,1995.166-166.

[8] Ikeda Y.Mushrooms and toadstools picture book of Hokuriku(in Japanese).Hashimoto:kakubundo,Kanazawa,2005.249-249.

[9] Kim JS,Kim J E,Choi B S,Park S E,Sapkota K,Kim S,Lee H H,Kim C S,Park Y,Kim M K,Kim Y S,Kim S J.Purification and characterization of fibrinolytic metalloprotease from Perenniporia fraxinea mycelia.Mycological Research,2008,112(8):990-998.

[10] Cui B K,Jia B S.Wood-rotting fungi in eastern China 7.Polypores from Huangshan Mountain,Anhui Province.Mycosystema,2011,30(4):529-535.

[11] Dai Y C.Polypore diversity in China with an annotated checklist of Chinese polypores.Mycoscience,2012,53:49-80.

[12] Bau T,Wang JR,Cui B K,Liu Y.Macrofungal diversity in Shandong Province of China,2013,32(4):643-670.

[13] Dai Y C,Yang Z L.A revised checklist of medicinal fungi in China.Mycosystema,2008,27(6):801-824.

[14] Ying JZ,Mao X L,Ma Q M.Illustration of Medicinal Fungi in China.Beijing:Science Press.1987:1-579.

参考文献:

[2] 戴玉成.中国多孔菌名录.菌物学报,2009,28(3):315-327.

[4] 戴玉成.中国木本植物病原木材腐朽菌研究.菌物学报,2012,31(4):493-509.

[6] 崔宝凯,孙向前,陈建新,赵明水.浙江天目山两种新的阔叶树心材腐朽病.林业科学研究,2007,20(1):97-100.

[7] 今関六也,本鄉次雄.原色日本新菌類圖鑒(Ⅱ).東京(日本):保育社,1995:166-166.

[8] 池田良幸.北陸のきのこ図鑑.橋本確文堂,2005:249-249.

[12] 图力古尔,王建瑞,崔宝凯,刘宇.山东省大型真菌物种多样性.菌物学报,2013,32(4):643-670.

[13] 戴玉成,杨祝良.中国药用真菌名录及部分名称的修订.菌物学报,2008,27(6):801-824.

[14] 应建浙,卯晓岚,马启明.中国药用真菌图鉴.北京:科学出版社,1987:1-579.