75岁以上缺血性脑血管病患者血管造影分析及支架置入术治疗的效果观察

刘玲 杨欢 李双成 汤朝晖 李建霞

随着社会的老龄化,缺血性脑血管病的患病率不断上升。动脉狭窄与卒中具有明显的相关性,且严重症状性颅内外动脉狭窄患者(狭窄率70% ~99%)2年内同侧卒中累计复发率仍高达25%[1],药物治疗效果不满意。随着介入技术的逐渐成熟,利用颅内外动脉狭窄支架置入术治疗血管狭窄预防脑卒中已逐渐为广大医疗工作者及患者所接受。从循证医学可以看出,血管腔内支架成形术(CAS)已成为治疗颈动脉狭窄,的另一种有效的选择。对75岁以上缺血性脑血管病患者,经B超、TCD、MRA筛查,且临床确诊为缺血性脑血管病的患者进行DSA检查,有症状性颅内外动脉狭窄行CAS治疗,分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2008年7月至2010年7月南皮县人民医院神经内科75岁以上缺血性脑血管病患者59例,男40例,女19例;年龄75~89岁,平均年龄(78±3)岁。临床诊断为短暂性脑缺血(TIA)35例,脑梗死24例。均合并脑血管病危险因素:其中多危险因素并存35例;本组患者完善TCD、B超及(或)MRA、CTA及DSA检查,49例症状性缺血性脑血管病患者行动脉支架置入术经B超、TCD、MRA筛查,且临床确诊为缺血性脑血管病的患者再进行DSA检查。3例患者同时进行动脉瘤栓塞,前交通动脉瘤1例、颈内动脉-后交通动脉瘤1例、大脑前动脉1例。余10例均未接受介入治疗(其中狭窄程度1级5例,闭塞2例,不愿接受3例)。

1.2 方法

1.2.1 术前准备:术前3 d开始口服肠溶阿司匹林(100 mg,1次/d);氯吡格雷(75 mg,1次/d)。手术过程中持续肝素化抗凝(保持ACT 250~300 s),常规化验凝血项、肝炎病毒标志物、肝肾功能、血常规、梅毒抗体及HIV、胸片、心电图等;高血压、糖尿病患者术前控制血压、血糖,血清肌酐水平高于正常者术前2~3 d开始给予水化治疗,术中应用非离子型造影剂。

1.2.2 手术方法:常规以Seldinger技术经股动脉途径,颈动脉和锁骨下动脉支架置入应用8 F血管鞘和8 F导引导管,椎动脉支架采用6 F血管鞘和6 F导引导管。导引管借助0.035 inch超滑导丝输送到位,对于动脉迂曲的采取导管置换、衬管、双导丝等技术。全部颈动脉支架使用滤网保护装置(Angioguard,Cordis Corp 或 Filterwire,Boston Scientific)。颅内外动脉支架通过0.014英寸导丝直接置入支架。颅内外动脉狭窄合并颅内未破裂动脉瘤患者,先行动脉瘤栓塞再行支架置入。支架置入术成功标准:造影显示残余狭窄率≤20%,且前向血流良好,没有延迟显影,无并发症发生。术中监测心率、血压和血氧饱和度。

1.2.3 术后处理:术后给予血压监护、心电监护48~72 h,并调控在合适水平(收缩压≤16 kPa);观察症状和、体征和周围动脉搏动情况;术后24~48 h内复查肾功能,对术前血清肌酐水平高的患者在术后48 h内继续水化治疗。术后继续口服氯吡格雷75 mg/d,联合阿司匹林0.1 g/d(用药3个月),之后用拜阿司匹林0.1 g/d联合基础疾病治疗药物。

1.3 DSA评定标准[2]狭窄血管测量方法,采用北美症状性颈动脉内膜切除协作研究组(NASCET)的标准,计算由数字减影血管造影机的机载软件自动完成。测量结果根据欧洲协作组制定的血管狭窄诊断标准:0级:正常;1级:狭窄率<50%;2级:狭窄率50% ~69%;3级:狭窄率70% ~99%;4级:狭窄率100%,血管闭塞。

1.4 颅内外动脉的区分[3]颅外动脉包括CCA、颈外动脉(ECA)、颈内动脉颅外段(E-ICA)、椎动脉颅外段(E-VA)和SCA;颅内动脉包括颈内动脉颅内段(I-ICA)、大脑中动脉(MCA)、大脑前动脉(ACA)、大脑后动脉(PCA)、椎动脉颅内段(I-VA)和基底动脉(BA)。

1.5 统计学分析 应用SPSS13.0统计软件,计量资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

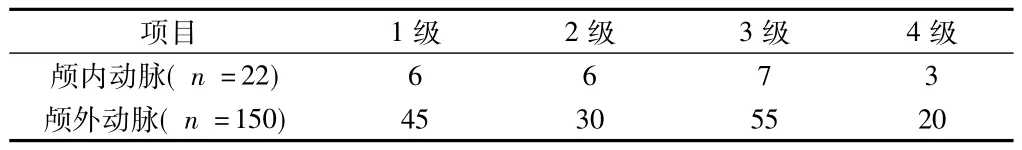

2.1 狭窄动脉分布 颅外狭窄血管明显多于颅内的狭窄血管(χ2=87.685,P=0.000)。见表1~3(颅外动脉狭窄不包括颈外动脉)。

表1 DSA颅内外动脉狭窄程度比较 例

表2 DSA颅内外动脉狭窄血管的分布 例(%)

表3 血管病变总体情况 n=59

2.2 支架治疗的46例,共置入支架56枚,栓塞动脉瘤3个,其中颅内动脉狭窄22个置入支架7只,术前平均狭窄率(84±13)%。颅外动脉狭窄150个,置入支架49只,术前平均狭窄率(81±12)%。

2.3 术中及围手术期术后并发症 共3例,所有颈内动脉支架者术中均有心率和血压变化,轻重不一;1例颈动脉支架患者术后兴奋、记忆力差、产生幻觉;CT左颞叶后部絮状高密度影控制血压次日缓解,考虑为过度灌注综合征,3 d后复查CT高密度影消失。1例颈动脉支架术后脑出血,术后2 h突发头痛,右侧肢体偏瘫,继之昏迷,CT左基底节大面积血肿破入脑室,由于双联抗聚出血量多,止血困难,降颅压减轻脑水肿治疗无效,死亡。1例颈内动脉和椎动脉支架患者术后第3天表现为一侧肢体力弱(肌力4级),3周后完全恢复。

2.4 随访结果 所有支架置入患者随访6~24个月(所有病例均随访至2010年7月),均无原有临床症状复发或加重表现,无新发梗死,头部CT 6个月内复查未见支架相关性新发梗死灶,有1例术后3个月合并顶叶出血,治疗2周后血肿吸收临床治愈;影像随访包括B超或DSA。26例支架后约1年接受DSA检查内未出现再狭窄,无支架断裂及移位。

3 讨论

3.1 年龄对支架置入术的影响 随着年龄的增长,动脉粥样硬化性狭窄以及与此相关的脑卒中或脑供血不足的发病率也相应升高,重视老年脑动脉狭窄患者的积极处理可能是降低卒中风险的重要环节之一。但鉴于高龄患者治疗的危险性和复杂性相对较高,介入治疗在高龄患者中的应用尚需进一步观察和研究。目前还缺少有足够说服力的研究提供依据,也没有就年龄因素在介入指南中作出明确表达。本组病例中手术技术成功率达100%,表明手术可行。

高龄患者支架治疗的影响因素常常来于狭窄本身以外的问题本组患者全部具有内科合并症或危险因素,其中多危险因素并存35例(71.4%)。而且54例(91.5%)合并2处以上狭窄(狭窄程度≥30%),合并未破裂动脉瘤5例(8%)。血管迂曲采用了诸如双导丝、衬管等特殊技术。这些因素均给手术带来困难。从发生并发症的情况看,明确的技术相关性并发症没有。从本组病例,根据临床表现及影像学资料不难看出并发症;重视合并症的处理,严格的手术适应症控制和围手术期管理是治疗高龄患者的重点之一。另外,该类患者对术者的技术和经验也提出了更高的要求,医生的经验和技术常常是影响手术结果的因素之一[4]。

3.2 颅内外动脉狭窄支架成形术的并发症分析

3.2.1 颈动脉窦反应为术中、术后最常见并发症:其主要原因为球囊扩张或支架植入后对颈总动脉分叉处压力感受器的刺激,致使迷走神经冲动增强所致[3]。CAS时颈动脉窦反应最重要易发因素是分叉处狭窄。其他因素包括颈动脉窦反应、对侧狭窄与围手术期心脑血管并发症无关。本组病例中7例在术中发生,及时抽泄球囊,声音刺激,阿托品0.5 mg推注等处理后缓解,未有并发症出现。仅1例持续时间最长为10 d,予多巴胺持续升压治疗,持续血压、心电监护,逐渐减少多巴胺用量,患者恢复良好。可能防治措施:术前评估患者全身状态,做好术前准备,包括抢救药品异丙肾上腺素、盐酸肾上腺素、阿托品及多巴胺等,监护设备及除颤器;术前血压一般维持在17.33~20/9.33~12 kPa(130~150/70~90 mm Hg)。若心率持续低于50次/min或有Ⅱ~Ⅲ度房室传导阻滞者,置入术前最好先放置临时起搏器。使心率在80次/min以上行球囊扩张。持续予血压、心电及血氧监护。

3.2.2 血管痉挛:本组研究中有1例术中出现血管痉挛,静注罂粟碱30 mg缓解。血管痉挛可能与脑保护装置选择过大、术者操作手法不轻柔及术中保护装置移动等机械性操作对血管刺激有关。应对措施:围手术期使用尼莫地平等防治血管痉挛;操作按常规进行,动作轻柔;如出现血管痉挛应立即动脉内缓慢注射罂粟碱30 mg。但是要当心应用尼莫地平及罂粟碱后可能会增加高灌注综合征的发生率[5]。

3.2.3 出血性并发症:手术相关性颅内出血发生率很低,一旦发生则往往致命。本组研究中1例术后颅内出血,出血量多自动出院。术中及术后出血性并发症可能与球囊扩张的释放压力、选择支架的直径、微导丝刺破动脉以及术后过度灌注等存在相关。

3.2.4 缺血性并发症:主要包括穿支动脉闭塞、支架内急性血栓形成(术后48 h内)及远端动脉闭塞等。由于颅内动脉狭窄最常发生在大脑中动脉M1段及基底动脉,基底动脉穿支分别供应脑干和基底节区,且多为终末支,侧支代偿不良。一旦发生闭塞则会导致严重后果。穿支动脉闭塞是较常见并难以预测的并发症。其中支架金属网格覆盖、穿支动脉痉挛、动脉夹层及“雪梨效应”等可能为主要原因。

3.2.5 高灌注综合征:颈动脉狭窄支架术后其远端颅内血管的过渡灌注是严重的并发症,多见于高度狭窄的患者。本组研究中有1例术后发生高灌注,经控制血压后缓解。由于颅内血管长期处于低血流灌注情况,且颅内未充分代偿,血管自主调节功能差,内皮功能不完善,一旦大量血液涌入,极易造成高灌注损伤。术中严密监测血压、心率,术后严格控制血压为术前基础血压值。另外,高灌注综合征与脑出血发生有关[6],目前积极控制血压仍为最有效防治方法。

3.3 颅内外动脉狭窄伴未破裂动脉瘤 DSA及时准确检出未破裂动脉瘤,本组研究发现动脉瘤5个,49例支架治疗患者有3例先行动脉瘤栓塞,为缺血性脑血管病的抗凝或抗聚集治疗提供安全保证。及早行DSA检查有助于早期对狭窄血管进行血管内成形,预防脑卒中再次发生和加重。若存在动脉瘤可先行栓塞或夹闭,再以常规抗凝和抗血小板治疗,这样可以避免未破裂动脉瘤的脑梗死患者接受抗凝和抗血小板治疗的高风险性,且年龄越大出血风险越高。

老年造影结果以颅外动脉狭窄为主,主要累及颈内动脉,病变复杂血管狭窄串联病变多见,合并动脉瘤不少见;手术技术成熟,成功率高。腔内介入治疗技术为颅内外动脉狭窄开辟了新的治疗途径,具有损伤小,技术成功率高,临床效果好等优点,已经得到越来越多的应用。本组病例的处理过程和结果也充分说明了这些优点。远期效果在随访中,到目前为止尚未出现新的缺血性脑卒中事件。但是基于其围术期并发症也限制了这项技术的应用,故对其多种相关并发症应予足够重视,再有老年脑血管病变复杂如狭窄合并动脉瘤者,DSA能早期发现,动脉瘤可先行栓塞或夹闭,再以常规抗凝和抗血小板治疗,这样可以降低动脉瘤破裂出血的风险;由此可见,严格的围手术期药物治疗和有经验的介入医师操作为降低这类手术风险的有效手段。对并发症的快速识别和积极干预能改善患者的预后。其远期效果有待于进一步研究。此外,脑血管狭窄为多种因素导致的结果,各种常见脑血管疾病危险因素的控制、个体化治疗方案选择等对防止颅内血管狭窄发生、发展及支架置入术后再狭窄的发生均有重要临床意义。由于本次试验样本数少,需继续扩大样本分析得出更科学的数据。

1 Kasner SE,Chimowita MI,Lynn MJ,et al.Predictors of ischemic stroke in the territory of asymptomatic intracranial arterialstenosis.Circulation,2006,113:555-563.

2 陆军,王大明,陈海波,等.老年症状性颈动脉狭窄患者的临床干预研究.中华老年心脑血管病杂志,2007,9:435-438.

3 Silvennoinen HM,Lkonen S,Soinne L,et al.CT angiographic analysis of carotid artery stenosis:comparison of manual assessment,semiautomatic vessel analysis,and digital subtraction.AJNR Am J Neuroradiol,2007,28:97-103.

4 Velez CA,White CJ,Reilly JP,et al.Carotid artery stent placement is safe in the very elderly(> or=80 years).Catheter Cardiovasc Interv,2008,72:303-308.

5 王利军,王大明,刘加春,等.老年人动脉狭窄支架置入术的血流动力学紊乱研究.中国医学影像技术,2007,23:121-123.

6 Leisch F,Kershner K,Hofmann R,et al.Caarotid sinusreactions during carotid artery stenting:Predictors,incidence and influence on clinical outcome.Catheter Cardiovasclnterv,2003,58:516-523.