规避执行法律识别机制的探索与构建——以类型化模式分析为基础

张祥龙

(江苏省常州市武进区人民法院,江苏 常州 213161)

规避执行是指负有履行生效法律文书确定义务的当事人,或与案外人串通,采取表面合法的手段或者利用法律的漏洞,转移、隐匿财产,或者对法院执行设置障碍,制造无履行能力的假象,躲避法院强制执行。规避执行行为已经成为形成执行僵局的一个重要因素,其得到理论界和实务界的高度关注。

一、规避执行行为类型化分析

(一) 理论界的一般分析

为使规避执行行为在实践中得到更好的认定和追究,对规避执行行为进行类型化分析是一种较强的操作性方式。在理论界,对于规避执行行为有过多种分类。有学者认为,规避执行行为分为:(1)主体隐匿,即被执行人下落不明,执行行为失去作用对象;(2)转移、转让、隐匿财产;(3)滥用诉讼程序;(4)设立权利负担。还有学者总结执行规避行为有:(1)转移、隐匿财产;(2)利用银行之间“待结算账户”规避执行;(3)固定资产“不入账法”规避执行;(4)利用破产的方式逃避执行;(5)外出躲避,逃避执行;(6)以煽动闹事、集体上访等影响社会稳定的方式,逃避执行。

学界对于规避执行行为的分类有很多种,但基本的分析路径是相似的,主要是从现象入手,总结各种出现的执行规避行为,其分析的模式并不是用于法律判断,弊端也就显而易见。因此,合理构建规避行为类型模式,对于建立认定标准和法律程序具有重要意义。

(二) 规避执行行为类型模式构建

1.主体规避类型。主体规避是规避执行行为中十分普遍的现象,被执行人通过主体隐匿、逃避等手段使执行手段失去作用对象,从而使执行程序陷入僵局。主体规避行为主要有三类:(1)自然人隐匿规避行为;(2)企业负责人弃企避债行为;(3)被执行人拒绝法庭传唤。

2.财产规避类型。财产规避类型是指被执行人转移、隐匿财产的行为。财产规避类型主要有以下几种情形:(1)被执行的自然人将财产转移至他处隐藏。变卖财产转移价款;夫妻协议离婚,财产转移至非当事人一方;财产登记在他人名下,自己实际控制和使用。(2)公司、企业通过关联交易、体外循环、财产混同、假清算、假破产、消极年审、开立多头账户、串通银行高管款项“挂留待结算账户法”、“固定资产不入账法”等方式,规避执行。(3)设立权利负担。在财产上设立承包经营权、租赁权、担保权等权利负担。(4)虚假诉讼、虚假仲裁。

3.滥用法定程序规避类型。这一类型具有较强的“合法性隐蔽”,滥用法律的救济程序,以达到规避执行的目的,这类情形主要有:(1)滥用执行救济程序。规避执行者提出执行异议、复议申请,目的是解除查封、冻结、扣押等执行措施,一旦执行措施被解除,即着手转移、转让财产;(2)滥用执行和解程序。被执行人以执行和解为手段拖延执行时间,以达到规避执行的目的;(3)滥用审判监督程序。

4.其他类型。这类情形主要是被执行人采用法律意义之外的一些手段来达到规避执行的目的。主要有以下几种情形:(1)通过上访、信访手段给执行法官造成压力;(2)通过暴力对抗、闹事等手段来对抗强制执行;(3)通过权力干涉,说人情、打招呼等方式规避执行;(4)通过网络、新闻媒体等途径散布言论,造成舆论压力,给执行案件设置障碍。

二、规避执行行为识别的判断标准和法律机制

(一) 规避执行行为识别的判断标准

1.时间判断标准。主体规避类型模式下,被执行人通过隐匿、逃避等手段规避执行,其首先要满足的就是时间介入点为执行程序启动之时。在强制执行程序启动之后,被执行人个人或企业负责人逃避、拒绝传唤,则构成了主体规避行为。相反,在执行程序开始前,被执行人就已无法找到,并不能当然认定为规避执行行为。财产规避类型模式中,由于财产转移具有更加隐蔽和丰富的途径,在认定财产规避行为的过程中,其时间判断标准应宜定在案件审理起诉之后。因为财产的转移是需要法律程序的一种行为,通常并不仅限于在执行程序启动之后,对于财产规避行为的时间判断要素也应适当提前。滥用法定程序规避模式是比较特殊的一种规避类型,其规避的方式是建立在法定程序的启动之后,所以判断标准中的时间要素也必然在执行程序启动之后,也即法定程序的启动时间必须在执行程序启动之后。

2.行为方式判断标准。主体规避模式的行为标准,执行通知书的签收应严格按照判决书确定的送达地址,明确反馈拒收的,可以认定主体规避。至于主体隐匿,执行员调查被执行人或负责人主要地址和可查及主要社会关系之后,仍未寻找到被执行人,即可认定主体规避。财产规避模式的行为方式,应有证据显示被执行人在申请人起诉之后,通过财产混同、账面作假、设立权利负担、虚假诉讼、虚假仲裁等方式转移、隐匿财产。滥用法定程序规避模式的行为方式,主要是以法律规定的救济或参与程序,来达到拖延执行、规避执行的目的。由于其行为方式的特点是基于法定程序的启动,为了合理保障被执行人的合法权益,行为判断应在程序审查之后。法定程序审查之后,发现被执行人恶意采用执行救济、执行和解、审判监督等程序,并无合理理由启动程序,尤其和解程序的恶意违约行为就足以认定为滥用法定程序规避行为。

3.结果判断标准。主体规避模式下,由于主体规避行为,造成了明确的执行后果,才可认定为主体规避行为。简单来说,就是主体规避行为,导致执行进程受阻、执行困难,危及债权人利益才可认定为主体规避行为。如果主体仅仅是无法找到,但并未转移财产,影响债权人利益,是不能认定为主体规避行为的。财产规避模式的结果标准,即是财产发生了转移或隐匿、减少情况,并危及生效法律文书的债权利益,即可认定财产规避模式。滥用法定程序规避行为的结果标准,要更为复杂一点。由于滥用法定程序的很大程度上是拖延时间,因此,除了对于危及债权人利益的认定为规避执行之外,对于明显拖延执行进程的滥用法定程序行为也应认定为规避执行。

(二) 规避执行行为识别适用的法律程序

1.启动模式。规避执行行为的识别机制启动有两种基本模式:(1)申请执行人申请启动模式。规避执行行为首先损害的是债权人利益,所以赋予申请人的程序启动权更符合权利设立原理,这也是对于权利侵害时救济程序设计的题中应有之义;(2)是法院依职权启动模式。法院在执行过程发现可能成立规避执行行为的情况,应当主动启动识别机制,保障生效法律文书的权威,确立司法公信力。

2.裁决机构。认定规避执行,不仅仅保障债权利益,还有可能引起公法制裁。其行为的判断识别对被执行人和案外人都具有切身的利害关系,部分识别还涉及实体争议。因此,为维护被执行人和案外人的合法权益,应在法院执行机构中另行设立规避执行裁决合议庭,原执行员不得参加。

3.裁决尺度。由于审判与执行的性质、目的、价值、内容和运行方式各不相同,司法实践中坚持审执分离原则。但我们在认定反规避执行行为时,有必要对审执分离原则进行限制,赋予执行机构有限的实体审查权,执行机构对债务人与案外人规避行为进行初步的实体审查,认定规避行为无效或撤销规避行为。债务人或案外人如对此裁定没有异议,执行机构就立即启动执行程序,将债务人转移财产作为执行财产;如债务人或案外人不服裁定,可以提起异议之诉,规避执行争议由判决结果代替执行机构的审查结论。

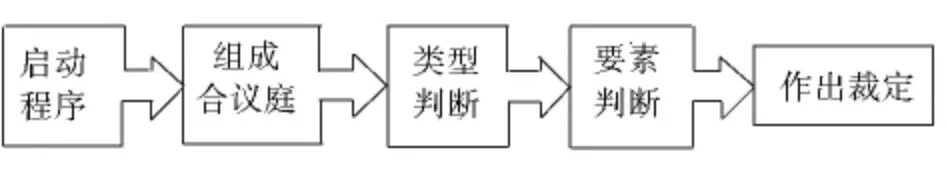

规避执行识别机制的法律程序如下图所示:

三、规避执行行为的责任追究路径

(一) 主体规避类型的责任追究路径

对于主体规避行为的责任追究主要是公法制裁,对于被执行人拒收、逃避被查找到后,应当立即启动公法制裁程序。视情节轻重,可以分别采取训诫、罚款、拘留直至追究刑事责任。对于主体规避可以采用相应的反应机制,主要包括启动流动人口查找系统、启动手机定位系统和启动公安机关协助查找机制。对于目前在民事程序中,启动公安查找机制是克服主体规避的有效形式,一旦裁决认定为主体规避行为,由法院出具协助执行通知书,要求公安机关、移动通信部门予以配合,查找被执行人线索。

(二) 财产规避类型的责任追究路径

1.私法责任的有限突破。财产规避行为的直接目的就是转移、隐匿财产,对债权人的合法权益造成损害。所以,对于财产规避行为的责任追究应当立足于财产的追回。在现有法律机制中,我们缺乏有效手段突破私权限制。因此,在财产规避行为认定之后,规避执行裁决机构应当有限突破这一限制,认定财产转移行为之后,可以裁定直接追加案外人为被执行人或裁定规避执行人赔偿损失,如此才能真正保障债权人合法利益,但应允许其提起异议之诉。

2.公法责任的追究制裁。债权的合法维护并不当然免除被执行人或案外人的公法责任。在财产规避行为中,对于被执行人或案外人应当视情节给予相应的公法制裁。这也是大多数国家和地区对于规避执行行为的通常做法。

(三) 滥用法定程序类型的责任追究路径

对于滥用法定程序规避行为,应当也分为两种责任追究路径。一方面,应当对规避执行责任人进行公法制裁,甚至追究刑事责任;另一方面,由于滥用程序,拖延执行进程,应当对申请人进行私法赔偿,这也是值得我们审慎思考的地方。可以借鉴法国超过履行期限按日罚款的制度,既对被执行人进行罚款,同时对债权人进行赔偿,这是应对规避执行的一条理想的思维进路,通过让赖债者承受与日俱增的失去财产的痛苦,迫使其尽快履行债务。

同时,当事人双方达成和解协议不应成为人民法院停止采取执行措施甚至解除查封、冻结、扣押措施的条件,在执行和解协议未履行完毕前,应继续依法采取执行财产查控措施,促使和解协议全部履行。当事人在启动执行救济程序和审判监督程序时也不应中止强制执行程序。

[1]许佩华,李昙静.规避执行行为及对策研究[J].法律适用,2012(3).

[2]赵培元.对债务人规避执行的法律思考[J].人民司法,2011(5).